Несколько большее значение имело для него знакомство с натуралистами и посещение ученых обществ. В числе молодых людей, с которыми он сошелся более или менее близко, были Энсворт, "геолог вернеровской школы, знавший обо всем понемножку, но очень поверхностный"; Кольдстрем, хороший зоолог и очень религиозный и добродушный человек; Грант, тоже зоолог, сухой и черствый с виду, но энтузиаст в душе и поклонник Ламарка. Он познакомил Дарвина с воззрениями французского эволюциониста. "Я слушал в молчаливом изумлении, – говорит Дарвин, – и, насколько могу судить, его слова не произвели на меня никакого впечатления. Раньше я читал "Зоономию" моего деда, в которой изложены подобные же воззрения, но она также осталась без влияния на меня. Тем не менее, весьма вероятно, что раннее знакомство с этими воззрениями благоприятствовало тому, что я развил их в иной форме в моем "Происхождении видов".

Дарвин часто сопровождал Гранта на морской берег, где они собирали морских животных, оставшихся после отлива. Он познакомился также с рыбаками и ездил с ними на ловлю устриц, собирая животных, случайно попадавших в сети.

При этих занятиях удалось ему сделать два небольших открытия, о которых он сообщил "Плиниевскому обществу", устроенному при Эдинбургском университете одним из профессоров. Это был кружок любителей; читавшиеся в нем сообщения не печатались.

Он посещал также заседания других ученых обществ; слышал в одном из них чтения знаменитого Одюбона об американских птицах; но особенно сильное впечатление произвело на него заседание Королевского общества в Эдинбурге, на котором председательствовал сэр Вальтер Скотт. "Я смотрел на него и на всю сцену с благоговейным страхом, – говорит Дарвин, – и думаю, что это заседание и частные посещения Королевского медицинского общества были причиной того, что, получив впоследствии звание почетного члена этих обществ, я был более тронут этим отличием, чем каким-либо другим в том же роде. Если бы в те времена кто-либо сказал мне, что со временем я заслужу такую честь, я счел бы это столь же смешным и невероятным, как если бы мне сказали, что я буду избран королем Англии".

Но никто и не думал говорить этого; никто не видел в добродушном студенте, любителе и охотнике, отлынивавшем от занятий, что-нибудь многообещающее в научном отношении. Тем не менее, знакомство с натуралистами и посещение ученых обществ имели для него значение, так как служили шпорами в его естественноисторических занятиях, вообще встречавших мало одобрения со стороны родных и знакомых.

Два года Дарвин оставался в Эдинбурге. Наконец, убедившись, что сын не имеет никакой склонности к медицине, отец предложил ему избрать духовное поприще. Дарвин подумал-подумал и согласился. Роль сельского пастора казалась ему если не лучше, то и не хуже других.

"Когда я подумаю, с какой яростью обрушилась на меня ортодоксия, мне смешно вспомнить, что когда-то я собирался сделаться священником. К тому же это намерение и желание отца не были оставлены формально, но умерли естественною смертью, когда по выходе из Кембриджа я присоединился к экспедиции "Бигля" в качестве натуралиста. Впрочем, если положиться на френологов, то я, по крайней мере, в одном отношении вполне годился для роли духовного. Несколько лет тому назад секретари одного немецкого психологического общества вполне серьезно просили меня о присылке моей фотографии. Спустя некоторое время я получил отчет об одном из заседаний этого общества, в котором форма моей головы служила, по-видимому, предметом обсуждения. Один из ораторов объявил при этом, что шишка благочестия развита у меня в степени, достаточной для десяти священников".

Для того, чтобы сделаться духовным, требовалось поступить в один из английских университетов (Оксфорд или Кембридж) и там получить академическую степень. Для этого, в свою очередь, нужно было знание латыни и греческого языка. Но, попытавшись вспомнить уроки Бётлера, Дарвин к ужасу своему убедился, что перезабыл все, чему обучался, до греческой азбуки включительно. Пришлось взять частного учителя и восстановить бесполезные знания.

В 1828 году Дарвин переселился в Кембридж. Занятия его и здесь сохранили прежний характер: весьма посредственные успехи в школьных предметах и усердное собирание коллекций – насекомых, птиц, минералов, – охота, рыбная ловля, экскурсии, наблюдения над жизнью животных.

Тут начал он изучать математику, но оказался совершенно неспособным к ней, вернее сказать, не мог заинтересоваться ею. Алгебра внушала ему непреодолимое отвращение. Добравшись кое-как до мнимых величин и бинома, он остановился перед этим несокрушимым препятствием и... обратился вспять. На этом дело и кончилось, так что математические знания его ограничились элементарной геометрией (которая ему очень нравилась) и алгеброй, которую он не мог осилить.

Для получения звания бакалавра ему пришлось изучить богословские сочинения Пэли (Paley), которые очень понравились ему своей логичностью. "Тщательное изучение этих сочинений и Эвклида было единственною частью в моем академическом образовании, которая, как я чувствовал тогда и как думаю еще теперь, имела хоть мало-мальски полезное значение для развития моего духа".

Эдинбургские лекции внушили ему такое отвращение, что он не посещал их и в Кембридже. Вообще, несмотря на более высокую постановку образования и хороший ученый персонал, Кембридж не мог поколебать его недоверия к школам. "Я очень рад, что вы любите мою alma mater, – писал он впоследствии Гукеру, – хотя я и презираю ее как место моего воспитания, но люблю вследствие многих приятных воспоминаний".

Эти приятные воспоминания относились, главным образом, к знакомству с учеными и экскурсиям, предпринимавшимся в их обществе. Из новых знакомых Дарвина на первом месте следует поставить профессора Генсло. Ему суждено было играть важную роль в жизни Дарвина. Это был хороший ботаник, но еще лучший педагог. Он часто устраивал со своими учениками экскурсии – пешком, в экипажах, на лодках. При этом собирали редкие растения, животных, минералы, и Генсло, обладавший энциклопедическими знаниями, рассказывал ученикам о всевозможных явлениях природы. "Эти экскурсии были восхитительны", – говорит Дарвин в своих воспоминаниях. "Генсло – мой специальный учитель, – замечает он в одном из писем (1830), – и делает свое дело удивительно. Час, проведенный с ним, – приятнейший из всего дня".

Раз в неделю Генсло устраивал собрания, на которые был приглашен и Дарвин. "Ничего не могло быть проще, сердечнее и беспритязательнее его обращения с молодыми натуралистами. Я вскоре подружился с ним, так как он обладал замечательным даром внушать полное доверие молодым людям, хотя все мы питали боязливое почтение к его знаниям... Он обладал большими сведениями в ботанике, химии, энтомологии, минералогии и геологии. Его главный талант состоял в искусстве выводить заключения из продолжительных детальных наблюдений". Подружившись с Генсло, Дарвин часто сопровождал его на прогулках. Именно такого рода воспитание могло быть полезно для Дарвина, мало способного к книжному обучению, но интересовавшегося природой и из нее непосредственно почерпавшего свои знания.

Генсло, кажется, первый оценил способности своего ученика. Впоследствии он рекомендовал его в качестве натуралиста капитану Фицрою, отправлявшемуся в кругосветное плавание.

Из других знакомых Дарвина можно упомянуть Уэвеля (автора "Истории индуктивных наук"), старинного знакомого Генсло, – человека с огромными универсальными знаниями и даром увлекательного красноречивого изложения; зоолога Дженнинса, ботаника Герберта и других.

Книги не играли особенно важной роли в воспитании Дарвина. Однако в своих воспоминаниях он упоминает о двух сочинениях, произведших на него сильное впечатление. Это были "Введение в изучение естествознания" Д. Гершеля и "Путешествие в Америку" А. Гумбольдта. Великолепные описания немецкого натуралиста произвели на него чарующее впечатление. "Они разбудили во мне, – говорит он, – жгучую жажду доставить и со своей стороны хотя бы самый скромный материал для величественного здания науки".

Любимым времяпровождением его и здесь оставалась охота. Он практиковался в стрельбе у себя в комнате, стараясь потушить свечку пулей. Это привело к довольно забавному недоразумению со стороны одного из профессоров. "Удивительный человек этот Дарвин, – заметил он однажды. – Целые часы проводит, щелкая плетью; по крайней мере, я всякий раз слышу щелканье, когда прогуливаюсь мимо его окна".

Дарвин и сам стыдился своей охотничьей страсти и старался оправдаться в собственных глазах, убеждая себя, что охота – дело умственное: нужно выследить зверя или птицу, направить куда следует собаку, а это не так-то просто.

Насколько трудно давались ему собственно университетские занятия, видно из его писем, в которых он говорит об экзаменах, как о чем-то ужасном. "Я выдержал экзамен, – пишет он Фоксу в 1830 году, – выдержал! выдержал! выдержал! Я готов исписать целый лист этим восхитительным словом!"

Кроме охоты, экскурсий и корпения над учебниками, он уделял часть времени эстетическим удовольствиям. Он интересовался в это время живописью, посещал картинные галереи; но особенно увлекался музыкой. Что всего удивительнее – он не имел слуха до такой степени, что не замечал диссонансов и не мог запомнить простейшей мелодии. "Для меня останется тайной, – говорит он, – как могла музыка доставлять мне удовольствие при таком полном отсутствии слуха".

Впоследствии эти эстетические наклонности исчезли. По выражению самого Дарвина, он превратился в "машину для извлечения общих выводов из массы фактов". Эта умственная деятельность заглушила остальные стремления тем легче, что они никогда не отличались особенной силой.

По вечерам Дарвин и его товарищи нередко собирались и проводили время довольно весело: пели песни, играли в карты и при случае выпивали – не всегда умеренно.

Об этих вечерах у него сохранилось несколько смущенное воспоминание. Много лет спустя его сын, еще ребенок, спросил его однажды, был ли он когда-нибудь пьяным? Дарвин совершенно серьезно отвечал, что, к стыду своему, должен сознаться, что однажды в Кембридже ему случилось выпить лишнее.

Добродушный, наивный, правдивый, – наклонность выдумывать сенсационные истории исчезла бесследно вместе с детством, – он привлекал к себе сердца всех знавших его и имел много друзей среди студентов и профессоров.

"Вообще, три года, проведенные в Кембридже, были счастливейшим временем в моей жизни, – говорит он в автобиографии, – потому что в то время я был постоянно здоров и всегда в отличном расположении духа".

Глава II. Путешествие Дарвина

Гению позволительно не знать тысячу вещей, которые обязан знать каждый ученик.

Лессинг

Выход из университета. – Мечты о путешествии. – Предложение Генсло. – Несогласие отца. – Знакомство с Фицроем. – Путешествие. – Отсутствие подготовки и определенной цели. – Инстинктивное стремление к основным вопросам естествознания. – Постепенное превращение Дарвина из коллекционера и охотника в натуралиста-мыслителя. – Путешествие как школа практических занятий. – Отношения с товарищами; ссора с Фицроем. – Неудобства путешествия; морская болезнь

В 1831 году Дарвин вышел из университета в числе ?? ?????? ("многих") – так назывались ученики, кончившие курс удовлетворительно, но без особенных отличий.

Обучение кончилось; предстояло решить вопрос о карьере. Дарвин еще не оставил мысли о духовном звании, но какой он был священник! Природная склонность тянула его к естествознанию, но сделаться ученым, писать книги, печатать работы... – о такой премудрости он и думать не смел.

Счастливая случайность направила его на верный путь.

В последний год своего пребывания в Кембридже он мечтал об экскурсии на Тенерифе. Охоту к путешествиям возбудил в нем Гумбольдт. "Я читаю и перечитываю Гумбольдта, – пишет он Генсло, – читаете ли Вы его? Я убежден, что ничто не помешает нам посмотреть огромное драконовое дерево". "Теперь я говорю, думаю и мечтаю о путешествии на Канарские острова, – пишет он своему другу и родственнику Фоксу в апреле того же года. – Мне давно уже хочется посмотреть тропический ландшафт и растительность, а, судя по Гумбольдту, Тенерифе представляет прекрасный образчик их".

Летом 1831 года Дарвин по совету Генсло занимался геологией и экскурсировал с профессором Сэджвиком, очень известным геологом, читавшим лекции в Кембридже. Вернувшись из экскурсии домой, в Шрюсбери, он нашел письмо Генсло, который сообщал, что капитан Фицрой предпринимает кругосветное плавание по поручению правительства и желает взять с собой натуралиста. Генсло советовал Дарвину отправиться с Фицроем. "Не удерживайтесь какими-нибудь скромными сомнениями, – прибавлял он, – я уверен, что вы именно такой человек, какой им нужен".

Отрешиться от сомнений и недоверия к себе было невозможно для Дарвина; но предложение казалось слишком соблазнительным; он решился принять его. Затем предстояло уломать отца, который был против путешествия, говоря, что оно отклонит Чарлза от духовной карьеры, отучит от спокойной жизни, не имеет смысла вообще и т. д., и т. д. Впрочем, он заявил, что согласится отпустить сына, "если какой-нибудь здравомыслящий человек одобрит его план". К счастью, такой здравомыслящий человек нашелся в лице И. Веджвуда, дяди Чарлза Дарвина, который, узнав о затруднительном положении племянника, вызвался поговорить с его отцом.

После этого Дарвин отправился в Лондон познакомиться с Фицроем. Тут возникло вдруг новое и совершенно неожиданное препятствие. Фицрой был последователем Лафатера; посмотрев на Дарвина, он решил, что нос у него не такой, какой следует иметь путешественнику, и на этом основании хотел было отказать ему. Должно быть, однако, ближайшее знакомство поколебало эту антипатию к носу, потому что в конце концов он решил принять Дарвина. Как человек вежливый, он, разумеется, не высказал вслух своих сомнений, и только впоследствии Дарвин узнал от самого Фицроя, с которым близко сошелся, какая причина едва не разрушила его планов в самом зародыше.

"Путешествие на "Бигле" – важнейшее событие в моей жизни, – говорит Дарвин. – Оно определило всю мою карьеру, и, однако, оно зависело от таких случайных обстоятельств, как то, что мой дядя предложил мне съездить вместе в Шрюсбери, и от такой ничтожной мелочи, как форма моего носа. Я всегда чувствовал, что первым действительным воспитанием моего духа обязан путешествию; оно заставило меня внимательно изучить многие ветви естествознания".

Несколько месяцев прошло в подготовке к путешествию. Надежды и розовые мечты сменялись сомнениями и недоверием к своим силам. "Время от времени я переживаю минуты величайшего энтузиазма, когда думаю о финиковых и кокосовых пальмах и других великолепных деревьях и папоротниках. Все ново, все величественно. Читали ли Вы Гумбольдта? Если нет – прочтите. С какою радостью вспоминает он о днях, пережитых в тропических странах" (письмо к Форсу от 19 октября 1831 года).

"Моя жизнь начинается во второй раз, и этот день будет днем моего рождения на всю остальную жизнь" (к Фицрою, в октябре 1831 года).

"Мое главное занятие теперь являться на палубу "Бигля" и, насколько умею, корчить из себя моряка. Не знаю, впрочем, удалось ли мне обмануть хоть одного мужчину, женщину или ребенка". (К Генсло, 15 октября 1831 года).

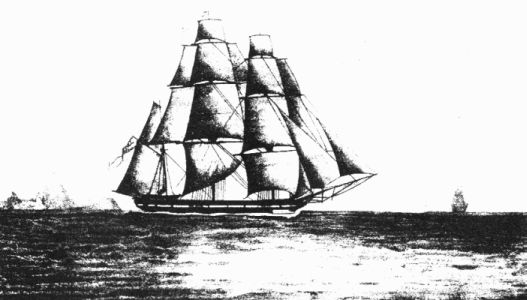

"Бигль"

По временам находили на него минуты уныния. "Я так смущен и в таком беспокойстве, – пишет он Генсло почти накануне отъезда, – что просто не знаю, за что взяться".

Как бы то ни было, 27 декабря 1831 года он отплыл из Англии.

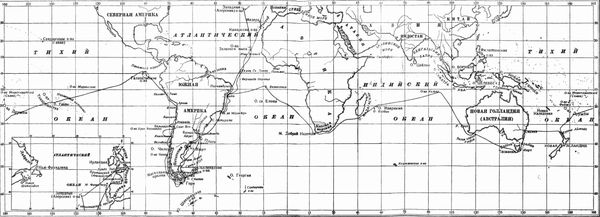

Маршрут путешествия корабля "Бигль" вокруг света (1831–1836)

Дарвин не был специалистом, когда отправлялся в путешествие, как не сделался им и впоследствии. Он не задавал себе определенной задачи, определенных вопросов. Формальной целью его путешествия было собирание коллекций; лично его увлекло желание посмотреть тропическую природу. Словом, он отправлялся скорее как турист-любитель, чем как исследователь.

Сознание своей неподготовленности очень его смущало.

"Источник постоянного беспокойства для меня, – писал он Генсло из Рио-де-Жанейро, – полное незнание, точно ли я обращаю внимание на те факты, которые стоят его и могут заинтересовать других".

Но творческий ум его делал свое дело помимо сознания. Он как бы инстинктивно схватывал те факты и явления, которые находились в теснейшей связи с величайшими проблемами естествознания. Вопрос о происхождении органического мира еще не возник перед ним в ясной форме, а между тем он уже обращает внимание на те явления, в которых находился ключ к решению этого вопроса.

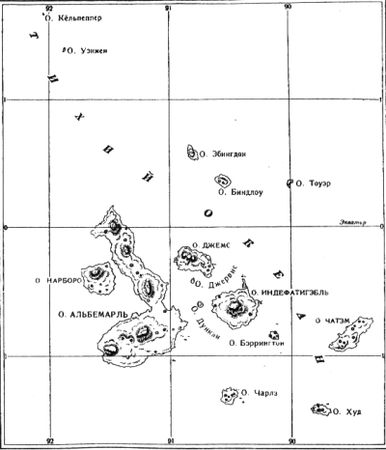

Так, с самого начала путешествия он заинтересовался вопросом о способах переселения растений и животных. Фауна океанических островов, заселение новых земель занимали его в течение всего путешествия, и Галапагосские острова, особенно тщательно исследованные им в этом отношении, сделались классическою землею в глазах натуралистов. Фауна океанических островов является одною из самых ярких иллюстраций эволюционной теории. Так, например, фауна Галапагосов сходна с южноамериканской: те же семейства, роды, – но виды другие, специфические, свойственные только этим островам. Это легко объясняется с точки зрения эволюционной теории: острова заселились американскими видами, которые в новых условиях изменились; отсюда – родовое сходство и видовое отличие. В согласии с этим находится и состав фауны: она слагается из таких животных, которые легко переселяются через море. Так, млекопитающих вовсе нет (за исключением крыс и мышей, вероятно, завезенных кораблями), птиц – 55 видов; ящериц, икра которых, защищенная известковой скорлупой, может выдержать влияние соленой воды, – несколько видов; лягушек, слизистая икра которых гибнет в морской воде, – вовсе нет, и так далее.