Зон находил молодых и неизвестных и делал из них знаменитостей. Он обнаружил Николая Черкасова и Бориса Чиркова в одной из ленинградских театральных студий и поставил для них спектакль "Дон Кихот". Чирков – Санчо Панса, а Черкасов – Рыцарь печального образа. Евгений Шварц – никому не известный молодой драматург – ставит свою первую пьесу "Ундервуд" именно у Зона. Был страшный скандал, пьесу сняли за идеологические ошибки, но с тех пор Шварц входит в театральную жизнь города.

В конце 1920-х годов были установлены жесткие репертуарные нормы для детских театров: ставить не более одной классической пьесы в сезон, сказки на сцене исключить. "Ундервуд" запретили. Зон не бунтовал, он приспосабливался. Ставил несколько агиток о роли пионерии в успехах пятилетки и коллективизации деревни. Под этим прикрытием Зон протащил на сцену пьесу Евгения Шварца "Клад". В эти же годы случайно в его руки попала стенограмма последних занятий Станиславского в одной из московских студий.

Лев Додин, выпускник мастерской Б. В. Зона 1966 года:

"Он был так потрясен открытиями Станиславского, что поехал встречаться с ним в Москву. В то время Станиславский вел отшельнический образ жизни".

Константин Сергеевич Станиславский проявил к молодому режиссеру снисхождение и даже, в виде исключения, разрешил присутствовать на занятиях своей студии.

Лев Додин, выпускник мастерской Б. В. Зона 1966 года:

"Будучи одним из самых знаменитых режиссеров Советского Союза, Зон каждую неделю садился на поезд "Красная стрела" и ехал в Москву, чтобы присутствовать на занятиях студии Станиславского. Так было 4 года вплоть до смерти Константина Сергеевича".

Тем временем в ленинградском ТЮЗе назревал крупный скандал. Вокруг Бориса Зона, ведущего режиссера, группировались все сильнейшие актеры и драматурги театра. Те, кто не попадал в когорту избранных, образовали противоположный лагерь. В результате в 1934 году ТЮЗ раскололся надвое. Зон создал театр, который назывался Новый ТЮЗ. К нему ушли наиболее талантливые представители старого ТЮЗа и лучшие выпускники его студенческого курса. Среди них будущие звезды театра и кино Павел Кадочников и Борис Блинов.

Лев Додин, выпускник мастерской Б. В. Зона 1966 года:

"Это был настолько яркий выпуск, что он стал основой труппы для популярнейшего театра страны. Сегодня ни один театр не может сравниться по популярности с Новым ТЮЗом тех времен. В 1960-е годы так же известен был "Современник", впоследствии – "Таганка"".

Новый ТЮЗ быстро стал самым модным в Ленинграде театром. Борис Зон был обласкан и критиками, и властями. Он удостоен ордена "Трудового Красного знамени". Зон писал статьи, в которых славил сталинскую Конституцию 1936 года, поддерживал закрытие театра Мейерхольда. Казалось, чистки 1930-х годов обойдут Зона стороной. Но в 1937 году арестовали его двоюродного брата, могущественного Генриха Ягоду, затем родного брата – известного ленинградского адвоката Александра Масин-Зона.

Помогать семье врага народа – занятие крайне опасное. И Борис Вульфович никогда не упоминал о судьбе репрессированных родственников. Даже в кругу близких учеников он неизменно демонстрировал преданность власти и лично товарищу Сталину.

Александр Белинский, выпускник мастерской Б. В. Зона 1950 года:"Он действительно верил в Сталина. На выпускном вечере, когда мы сидели и пили водку, он вдруг громко сказал: "Вы поняли, что такое Сталин?""

В 1941 году Зон выпустил свой третий студенческий курс. Его ученики должны были пополнить блистательную труппу Нового ТЮЗа. Но в июне 1941-го началась война, и театр эвакуировали в Новосибирск. Многие артисты ушли на фронт или покинули ТЮЗ ради более хлебного кинематографа. Театр рушился на глазах, но Борис Зон был полон планов и надежд: он возродит ТЮЗ, как только вернется из эвакуации. Но по возвращению в Ленинград Зона ждал новый удар: его театр решено было закрыть.

Александр Белинский, выпускник мастерской Б. В. Зона

1950 года:"Это случилось в 1945 году. Я был на закрытии. Играли "Тартюфа", вдруг я увидел плачущего Зона, я проводил его домой".

Зон очень тяжело переживал закрытие своего театра. Работа с другими коллективами не складывалась и, начиная с 1945 года, Борис Вульфович полностью посвятил себя ремеслу, которое более всего ему удавалось, – театральной педагогике.

Лев Додин, выпускник мастерской Б. В. Зона 1966 года:

"Его педагогический метод был удивителен. С одной стороны, была требовательность, с другой – индивидуальный подход к каждому ученику".

Зинаида Шарко, выпускница мастерской Б. В. Зона

1951 года:"Он воспринимал нас как собственных детей. Кроме нас у него ничего не было. Если сейчас педагоги обычно "урывают" времечко для студентов, то Борису Вульфовичу не надо было "урывать": он только нами и занимался".

Алиса Фрейндлих, выпускница мастерской Б. В. Зона 1957 года:"Это так важно, когда мастер держит учеников под своим крылом. Он интересовался нами: тем, что мы читаем, о чем говорим".

Профессор Зон – признанный мастер набора. Его выпуски были самые результативные в институте. Многие ученики Зона становились звездами театра и кино: Павел Кадочников, Николай Трофимов, Эммануил Виторган, Леонид Мозговой, Зиновий Корогодский, Александр Белинский, Лев Додин.

Алла Прохорова, выпускница мастерской Б. В. Зона 1957 года:"Я была высокая и худая, стеснялась этого, кукожилась как-то. Борис Вульфович как-то подозвал меня после занятий и сказал: "Носи каблуки!" Я стала носить каблуки, появилась совершенно другая осанка, новое самочувствие!"

Леонид Мозговой, выпускник мастерской Б. В. Зона 1965 года:"Хотели отчислить Наташу Тенякову: у нее якобы было плохо с голосом. Зон, увидев в ней талант, отстоял ее. Он защитил и Алису Фрейндлих, которую тоже хотели выгнать из-за плохой дикции и неподходящей внешности. Он сказал: "Если ее отчислят, я уйду из института!" Представляете, какое отношение!"

Зинаида Шарко, выпускница мастерской Б. В. Зона 1951 года:"Он всегда за нас болел. Зон мог пойти к какому-то преподавателю и сказать: "Неужели вы поставите четверку такому талантливому человеку! Ваш предмет вспомогательный, для него главное – актерское мастерство. Не портите человеку диплом! Надо пятерку ставить". Ставили пятерку".

Зон в политику не лез и избегал всяких разговоров на темы, которые могли показаться хоть сколько-нибудь опасными. Но политика, так или иначе, коснулась и его. В 1949 году начались гонения на так называемых космополитов, то есть, собственно, евреев. Через 2 года его, успешнейшего педагога театрального института, выгнали с работы.

Один из его студентов, Рубен Агамерзян, будущий театральный режиссер, написал в стенгазете института заметку о том, что театр, наконец, избавился от таких гадких космополитов, как Зон. Борис Вульфович остался без работы. Год он перебивался в театре имени В. Ф. Комиссаржевской, а в 1953 году его выгнали и оттуда и объявили, что никакой работы в Ленинграде и Москве у него не будет.

Лев Додин, выпускник мастерской Б. В. Зона 1966 года:

"Он перенес очень тяжелые, голодные годы. У него не было ни работы, ни особых сбережений".

Александр Белинский, выпускник мастерской Б. В. Зона

1950 года:"Его поддерживал и спасал Николай Константинович Черкасов. Он не давал ему остаться на улице. Но в те годы даже его авторитета было мало. Зону также помогали Борис Петрович Чирков, Клавдия Васильевна Пугачева".

В феврале 1953 года Зону ясно дали понять: самое большее, на что он может рассчитывать, – это маленький театр на периферии. Однако через месяц умер Сталин. О борьбе с космополитами забыли. Уже в апреле 1953-го Николай Черкасов и Леонид Макарьев добились восстановления Бориса Зона в должности профессора театрального института. Зон не собирался сводить счеты с клеветниками и обидчиками. Он снова занимался только студентами, и снова ему не было равных в мастерстве открывать и воспитывать таланты.

Алиса Фрейндлих, выпускница мастерской Б. В. Зона 1957 года:"Талант Зона-педагога был известен всем. Поэтому, когда мы оканчивали институт, нас уже звали во многие театры сразу. За зоновскими учениками охотились главные режиссеры".

Зинаида Шарко, выпускница мастерской Б. В. Зона

1951 года:"Потом он нами гордился! Он все наши спектакли смотрел. Я помню, он пришел на "Три сестры". Когда я вышла, Зон сказал мне: "Да, "Три сестры", а две-то – мои!""

В 1960-е годы Борис Зон – признанный мэтр театральной педагогики, заведующий кафедрой актерского мастерства. Годы советской власти оставили отпечаток на его биографии, но они не смогли изменить ни образа жизни, ни привычек профессора.

Почти 30 лет прожил Борис Вульфович Зон со своей женой Ниной Александровной Старк, представительницей древнего дворянского рода, в трехкомнатной квартире на Кировском проспекте (ныне – Каменноостровском). Квартира была заполнена антикварной мебелью, которую Зон собирал. В одной комнате только мебель эпохи Павла I, в другой – обстановка времени Александра I, а в третьей – Николая I. Обед, завтрак, ужин искуснейшим образом сервировались. В его доме не было ни пылинки. Он был франт. Ему шили костюмы лучшие портные Ленинграда. Это была буржуазная жизнь в социалистическом Ленинграде.

Алла Прохорова, выпускница мастерской Б. В. Зона 1957 года:"Его элегантные костюмы серого цвета всегда на нем сидели идеально. А бабочка была его фирменным знаком".

Александр Белинский, выпускник мастерской Б. В. Зона 1950 года:"Зон обожал обувь. У него дома была целая выставка сапог. Конечно, он был настоящий барин. Он никогда не пил, не был охотником вкусно поесть, но обожал женщин!"

Лев Додин, выпускник мастерской Б. В. Зона 1966 года:

"На любую репетицию он приходил одетым парадно и празднично. Казалось, что он всегда был в приподнятом расположении духа. Эту подтянутость обеспечивало его отношение к искусству, которое было для Зона не просто профессией, а образом жизни".

Только один раз в жизни Борис Зон позволил себе прийти на занятия небритым и в помятом костюме: 30 мая 1963 года после продолжительной тяжелой болезни умерла его жена Нина Александровна Старк.

Ариадна Кузнецова, выпускница мастерской Б. В. Зона 1957 года:"После кончины Бориса Вульфовича мне посчастливилось прочесть его дневники. Каждая запись начиналась у него со странных ремарок: "день без тебя – второй", "день без тебя – пятнадцатый", "день без тебя – шестьдесят четвертый". Сначала я не могла понять, что это означает. Оказалось, речь шла о его покойной жене Нине Александровне".

Летом 1965 года Борис Зон выпустил последний в своей жизни актерский курс. Следующий набранный им курс окончил институт под руководством другого мастера. Но свой дипломный спектакль студенты посвятили Борису Зону. Они сыграли "Орфей спускается в ад" Теннеси Уильямса, в память о великом педагоге, хотя сам Зон мечтал о другом посвящении.

Зон придумал такой педагогический прием: у него курс учился все время на одной и той же пьесе, для того чтобы поставить потом дипломный спектакль. И вот в 1965 году он начал работать над "Тристаном и Изольдой". Этот средневековый роман превратила в пьесу Александра Бруштейн. Зон давно мечтал его поставить. Студенты занимались "Тристаном и Изольдой", и вдруг Зон узнал, что без его согласия этот спектакль начал ставить другой педагог на другом курсе. Он был необычайно огорчен. В июне 1966 года на фоне этих огорчений с ним случился удар, и его не стало.

В архиве петербургского телевидения хранится уникальная пленка – это киноверсия дипломного спектакля последнего актерского курса Бориса Зона. Единственная дошедшая до нас работа великого мастера и его учеников.

Лев Додин, выпускник мастерской Б. В. Зона 1966 года:

"На похоронах было очень много людей. Я один из немногих выпускников нашего курса знаю, где он похоронен. Я бываю у него почти каждый год. Это мой духовный отец. Если мне что-то удалось, то это благодаря ему во многом".

Исаак Бродский

Сотни и тысячи молодых людей с конца XIX века стремились попасть в Академию художеств, главное учебное заведение нашей страны, которое готовит живописцев и графиков. Исаак Бродский, молодой человек из украинского местечка Софиевка, поступил сюда в 1902 году. Как и все студенты, он мечтал стать маэстро, известным, хорошо зарабатывающим художником. Исааку Бродскому удалось то, что не удалось большинству его коллег. Он стал не просто известным, но и главным художником Советского Союза.

Исаак родился в 1884 году в семье мелкого торговца. Родители мечтали сделать из сына серьезного человека – архитектора, чтобы мог и на жизнь заработать, и родных в случае необходимости поддержать. Так Бродский оказался в Одесском художественном училище, где вопреки ожиданиям отца с матерью выучился не на архитектора, а на живописца. Но ему мало Одессы. Он талантлив, тщеславен и добивается почти невозможного: поступает в Академию художеств, в класс к самому Репину.

Обучение живописи издавна ведется по принципу: мастер учит подмастерьев. Он прививает свою манеру ученикам. Учитель у Бродского был необычайно сильный человек – самый известный художник России, гений – Илья Ефимович Репин. Естественно, он оказал на Бродского решающее влияние. Репин был мастер, но по своему художественному методу консерватор, лет на 30 отставал от передовой французской живописи.

Став профессиональным художником, Бродский быстро пошел в гору. Отменно чувствуя конъюнктуру и обладая виртуозной техникой, он уже в 1910-е годы стал коммерчески успешным живописцем. Художники начала века стремились к новаторству – фовизм, кубизм, лучизм, а Бродский, воспитанный в репинских реалистических традициях, не рвался в гении. Он хотел не подвига, а обеспеченной жизни. Хотел работать на продажу.

Он делал изумительно красивые пейзажи и портреты, в общем плане их можно назвать символистскими, в плане эстетическом – гобеленными. Это типичное ар-нуво. Очень хорошее салонное, но в то же время выразительное, яркое и очень профессиональное искусство. Недаром антиквары его работы ценили и тогда, и сейчас, Бродский – очень дорогой художник. В Академии художеств он выработал стиль "ажур". Студентам выговаривали за подражание Бродскому. Этот стиль копировал знаменитый Борис Григорьев, впоследствии приятель Бродского.

Исаак Бродский

Если бы не революция, Бродский с годами стал бы еще более успешным, хорошо продаваемым художником – таким, как Константин Маковский или Генрих Семирадский. Но 1917-й решительно поменял соотношение сил в художественном мире России. Частные заказы почти прекратились. Единственным клиентом стало государство. Художник, не имеющий былых заслуг перед революцией, был вынужден доказывать свою необходимость власти здесь и сейчас – своим мастерством и идеологическим соответствием духу времени. Бродскому это удалось. Уже в годы Гражданской войны он рисовал Ленина и стал официальным хроникером Второго конгресса Коминтерна.

У Бродского не было политических убеждений. Надо писать Ленина – вот вам Ленин, Троцкого – Троцкий. И постепенно оказалось – отсутствие политических принципов не отталкивает новую власть, а, наоборот, притягивает. Власть заказывает, художник делает.

На картине "Ленин на трибуне" главный герой изображен рядом с Троцким. Потом Троцкого надо было убрать, потому что он оказался в опале, вместо Троцкого пришлось писать рабочего.

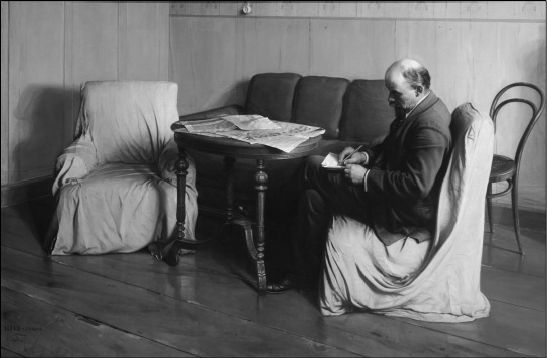

"Ленин в Смольном", "Нарком на лыжной прогулке" – с одной стороны, изображалось официальное лицо, Ленин или Ворошилов, например, с другой – эти фигуры показывались как бы в интимной обстановке, занятые совершенно негосударственными делами. Бродский все это делал очень легко.

В. И. Ленин в Смольном. 1930 год. Исаак Бродский

Он был похож на профессора Преображенского из "Собачьего сердца" Булгакова. Специалист в области искусства самого высокого класса. Жил он как барин – солидный паек, прекрасная квартира, роскошная коллекция. При этом он помогал другим художникам.

В 1920-е Бродский занимал уникальное положение среди своих собратьев-художников. Он официально состоял в Ассоциации художников революционной России, так называемой АХРРе, где группировались реалисты, продолжающие традиции передвижников. Участие в АХРРе во многом было вынужденное, ведь по другую сторону баррикад – леваки-авангардисты, для которых Бродский со своей нарочитой академичностью и идеологической всеядностью являлся персоной нон грата. "Ахровцы" в свою очередь тоже не жаловали Исаака Израилевича. Даже пытались изгнать его из своих рядов – он буржуазный элемент, осколок прошлого. Но у Бродского были высокие защитники, и его так просто не выгонишь.

У Исаака Израилевича Бродского было удивительное качество – он всегда нравился начальству, особенно коммунистическому. Не был исключением и Сергей Миронович Киров. Когда-то Бродский для Бакинского совета написал знаменитую картину "Расстрел 26 бакинских комиссаров". А азербайджанскую коммунистическую организацию тогда возглавлял как раз Сергей Миронович.

С 1926 года Киров начальствовал над Ленинградом, тесно общался с Бродским и издал особое распоряжение – предоставить художнику Бродскому под мастерскую огромное для тогдашнего Ленинграда помещение, которое находилось над его жилой квартирой. Здесь Бродский писал портреты руководителей государства и многофигурные композиции, связанные, прежде всего, с историко-революционными сюжетами, с образом Ленина. На огромном подрамнике стояла картина. Мастер намечал основные контуры, а потом уже его помощники – Вещилов и Спирин – разрабатывали техническую сторону дела.

Бродский был ровесник практически всех крупнейших деятелей русского авангарда, он вышел из той же среды. Но кто-то пошел в супрематисты, кто-то – в кубисты, кто-то – в аналитическое искусство, а Бродский стал главным салонным художником своего времени. Удивительный феномен: оказалось, что правящей элите, старым большевикам, вчерашним заключенным и жертвам царизма пришелся по душе именно он.

Мемуаристы того времени писали, что через Бродского можно было сделать все. Он находился в невероятном фаворе у власти.