Ошибка Сталина состояла в том, что он в такой ответственный момент назначил на пост начальника Генштаба человека малообразованного, совершенно негодного для такой работы. Жуков отказывался от этого назначения, но получил приказ и должен был ему подчиниться. Улучшить степень подготовки войск и особенно уровень подготовки командиров за столь короткий срок он не мог, но наладить связь и управление войсками был обязан. Как видно, Сталин не представлял громадной роли Генштаба в современной войне. С началом войны он разогнал весь его высший состав по фронтам, так что за руководство работой штаба пришлось взяться заместителю оперативного управления Василевскому. В том, что война началась так неудачно для нас, во многом был виноват Генштаб, но у Василевского была весьма скромная должность, и принять самостоятельно какое-либо решение он не мог. В нашей печати и в сталинские времена, и сейчас пытаются свалить вину за катастрофу июня сорок первого, на вероломство Гитлера и его неожиданное нападение. Но те два основных мифа, которые нам преподносили с самого начала войны – миф о неожиданности нападения Германии на СССР и миф о превосходстве военных сил Германии над нашими вооружёнными силами, и продолжают преподносить до сих пор, не соответствуют действительности. Неожиданности нападения не было – разведка доносила о планах Гитлера напасть на нас. И если даже наше руководство думало, что эти сообщения недостоверны, то предпринять необходимые меры предосторожности оно было обязано. Войны вообще никогда заранее не объявляются (Германия объявила нам войну после вторжения немецких войск), а объявляются только ультиматумы гораздо более слабым противникам. В первые дни войны мы потеряли значительное количество личного состава и техники, но не только от "внезапного нападения", от нерешительности Сталина и его непонятной директивы, но и от неумелой расстановки войск, от плохого их управления и плохой связи, а все это как раз находилось в ведении Генштаба. Конечно, нельзя всю вину за громадные потери сваливать только на Сталина, Тимошенко и Жукова. Громадная вина за эти потери лежит и на командующем Западным фронтом Павлове, и на командующем Прибалтийским фронтом Кузнецове. Как Сталин, так и Жуков переоценивали роль командиров при проведении боевой операции или боя и недооценивали роли штабов и их начальников. Недостаточно подготовленный командир, конечно, завалит любую операцию или бой. Не надо ставить на должности людей, которые не соответствуют своей должности. Но и самый талантливый командир не сможет провести успешную операцию или бой, если его подчинённые плохо подготовлены, а это требует большой длительной работы, требует знания, на что способны подчинённые, а что они выполнить не могут. Никакой "кризис-менеджер" никогда этого не может знать и руководить армией лучше командующего не сможет. Только совершенно бестолковому командующему требуется "кризис-менеджер", но в таком случае надо не присылать толкача, а менять командующего. А если следовать логике защитников Жукова, получается, что все наши командующие были такими бездарями, что не могли обойтись без "гениальнейшего" Жукова. Но, если говорить серьёзно, то и в Красной армии того времени, когда в ней было мало образованных людей, Жуков по своему образованию, по своим способностям выше должности командира дивизии никак не тянул. Волею случая – а случай состоял в уничтожении почти всего высшего командования Красной армии, – он попал на высочайшую должность, где он не "дрова рубил", а судьбы людей. Вся гениальность Сталина и Жукова состояла в том, что они стояли на вершине власти и могли трактовать события войны так, как им это было выгодно. Почти во всех операциях, которыми лично руководил Жуков, наши потери были гораздо больше, чем потери противника. Но некоторые исследователи приводят примеры, когда процент потерь соединений, руководимых Жуковым, был меньше потерь соединений, руководимых другими военачальниками. Но это объясняется весьма легко. Жуков, как заместитель Сталина, всегда мог на участок наступления, который курировал он, направить большее количество сил и особенно боезапасов, чем при подобных обстоятельствах выделялось другим военачальникам, и, следовательно, процент потерь у Жукова становился меньше. Русский народ, имевший потери почти в каждой семье, знает, что значит потерять своих близких в войне. Целое поколение, как и я лично, выросло без погибших на войне отцов. И часто виновниками их гибели были не немцы (их на бойню посылало гитлеровское правительство), а наше сталинское правительство и руководители типа Жукова. И долг нынешнего поколения – восстановить, по возможности, всю правду о Великой Отечественной войне.

Победа досталась нам слишком дорогой ценой, поэтому ложь не должна оскорблять нашу память!

Глава вторая

Бои под Ленинградом

Перед войной командующим Ленинградским военным округом был генерал-лейтенант Маркиан Михайлович Попов, первым секретарём Ленинградского обкома ВКП(б) и секретарём ЦК ВКП(б) был Андрей Андреевич Жданов. Маркиан Попов окончил в 1936 году военную академию имени Фрунзе, с июля 1936 года являлся командующим Первой Ударной армии на Дальнем Востоке, с января 1940 года – командующим Ленинградским военным округом. Вот как описывал Попова знающий его по службе на Дальнем Востоке П. Г. Григоренко: "Комкор Попов Маркиан Михайлович, заядлый спортсмен, подтянутый, с благородными чертами лица, выглядел совсем юным. Характер имел общительный, весёлый, то, что называют рубахой-парнем. К людям относился чутко. В армии его любили офицеры и солдаты. Ум имел быстрый, логического склада. Но в войну ему не повезло. Не то, чтобы не было военного счастья на поле боя. Этого счастья долго ни у кого не было. Не в этом дело. Он был куда более умным командующим, чем многие другие, но его в кругах, близких к Сталину, недолюбливали а может быть недолюбливал и лично Сталин". С началом войны Ленинградский военный округ был преобразован в Северный фронт, командующим которого стал Маркиан Попов. Вначале Северный фронт, протянувшийся от Баренцева моря до Финского залива, противостоял только против Финляндии. По мирному договору с Финляндией от 13 марта 1940 года Финляндия теряла 12 процентов своей территории, полуостров Ханко сдавался в аренду СССР для создания там военно-морской базы. Этим договором обе стороны были недовольны, считая временным соглашением. "После заключения Московского мира полномочия Маннергейма, согласно конституции, следовало аннулировать. Однако эти полномочия отменены не были. Почему? В Европе продолжалась война, и Финляндия в любой момент могла оказаться втянутой в новый конфликт" (Йокопии Мауно). Сам Маннергейм хотел сложить свои полномочия, но влиятельные круги Финляндии попросили его остаться. 19 декабря президентом Финляндии был избран Рюти. Вскоре премьер-министром был назначен Рангель. Оба – ярые сторонники продолжения войны с Советским Союзом. Заключая договор, Сталин не отказался от планов присоединения Финляндии к СССР. Уже 31 марта 1940 года создаётся с дальним прицелом Карело-Финская ССР (в этой республике не только почти не было финнов, но и карелов было менее 30 процентов). После присоединения к СССР Литвы, Латвии и Эстонии Сталин планировал присоединить подобным образом и Финляндию. Но тут на пути его планов встала Германия. Разгромив Францию, завоевав Данию и Норвегию, Гитлер обратил свое внимание на Финляндию. С одной стороны, через Финляндию проходят ближайшие транзитные пути из северной Норвегии, с другой стороны, Германия уже планирует нападение на СССР и ищет союзников, и обиженная Финляндия – лучшая кандидатура. Финляндия также отличный плацдарм для взятия Ленинграда и Мурманска. В октябре 1940 года Молотов приезжает в Берлин, где ставит вопрос о присоединении Финляндии к СССР. Гитлер был категорически против. С этого момента нарастают противоречия между СССР и Германией. Финляндия, узнав о требованиях СССР дать разрешение на её присоединение, стремится на сближение с Германией. В Финляндии нарастают реваншистские требования, особенно со стороны эвакуированных с земель, отошедших к СССР. Стремясь вернуть эти земли, "весной 1941 года финский Генштаб разрабатывает план нападения на СССР "Зильберфукс". К июню 1941 года строится оборонительная линия Солпа от Финского залива до Саймы длиной около 100 км, крупные бетонные доты (около 50 единиц), траншеи порядка 300 км, противотанковые заграждения длиной 200 км с 500 000 надолбами" (Йокопии Мауно). Финляндии приходится в это время удовлетворять ультимативные требования обеих сторон, одним из главнейших являлся вопрос о Петсамо (Печенга), где находились разработки никеля, который был очень необходим как для СССР, так и для Германии.

Гитлер сообщил Финляндии о намерении напасть на СССР. 17 июня 1941 года, и правительство Финляндии начало мобилизацию.

В вооружённые силы Финляндии вместе с резервистами призывается 660 тысяч человек, что составляет 16 процентов от населения страны и 33 процента от числа мужчин. 21 июня немецкие войска вошли в Петсамо, но начинать боевые против СССР с ее территории Финляндия запретила. 22 июня Финляндия объявила о своём нейтралитете, который признали Германия, Англия и Швеция. 23 июля президент Финляндии Рюти заявил, что "только лишь нападение извне может заставить Финляндию отказаться от нейтралитета". Но, тем не менее, Финляндия оказывается меж двух огней. Невыполнение требований Германии могло привести к её оккупации войсками Германии, выполнение требований вело к недовольству СССР. Финляндия вынуждена была предоставить свои аэродромы и воды самолётам и кораблям Германии для использования их против СССР. На 25 июня 1941года была назначена сессия финского парламента, на котором должно быть утверждено заявление премьер-министра Рангеля о нейтралитете Финляндии. Вначале нашим войскам было приказано соблюдать нейтралитет. Но 25 июня под предлогом, что Финляндия предоставила свои аэродромы и воды Германии, советская авиация силами 300 бомбардировщиков нанесла удары по аэродромам и военным базам, при которых пострадало и мирное население. При отражении атак финны сбили 26 самолётов. По нашим сообщениям финны потеряли на земле и в воздухе 130 самолётов, но финны сообщили, что они потеряли 12–15. Марк Солонин справедливо отмечает, что производящая налёт сторона не может определить количество уничтоженных самолётов на земле. Чтобы уничтожить самолёт на земле, требуется прямое попадание бомбы на самолёт или в непосредственной близости от него. В противном случае самолёт только повреждается и может быть восстановлен или разобран на запчасти. Непонятно, зачем мы первыми начали боевые действия против Финляндии, когда в это время немцы стремительно продвигались по нашей земле, когда они уже захватили Каунас и Вильнюс, когда под их ударами рассыпались Западный и Северо-Западный фронты, и когда нашим войскам так требовалась помощь нашей авиации? Налёт нашей авиации в таком большом количестве – это акт прямой агрессии. Для чего в такой неподходящий момент, когда даже каждый день нейтралитета Финляндии был необходим, авиация СССР совершила налёт на Финляндию? Если этим СССР хотел устрашить Финляндию, то добился обратного результата. Вечером 25 июня 1941 года парламент Финляндия решил объявить войну Советскому Союзу с целью возвращения утраченной в Зимней войне территории. 26 июля президент Финляндии Рюти объявил о начале войны с СССР. Маннергейм заявил: "Я принял на себя обязанности главнокомандующего с тем условием, что мы не предпримем наступления на Ленинград". И действительно, в течение всей войны ни одна бомба, ни один снаряд не упали со стороны Финляндии на Ленинград. В нашей печати большинство авторов делают упрёки в сторону Финляндии, что она способствовала блокаде Ленинграда и виновна в гибели большого количества ленинградцев в годы блокады. Но давайте беспристрастно разберёмся в этом вопросе. В 1939 году войну с Финляндией начали мы, 12 процентов населения Финляндии было изгнано из мест постоянного проживания, значительное количество мужчин было убито или ранено в войне. Да, многочисленные слои в финском обществе, в том числе президент и премьер Финляндии, были настроены вернуть потерянные территории при благоприятном случае, да, финны предоставляли свои воды и аэродромы немцам; да, на севере Финляндии находилась группировка немцев, да они предоставили транспортный коридор для сообщения между Германией и войсками немцев в Норвегии; да, по всей вероятности, финны начали бы войну с СССР позднее сами. Но в той обстановке войны с Германией, когда наши войска стремительно и чаще всего беспорядочно отступали, первыми нарушать перемирие с Финляндией и иметь повод быть названы агрессорами нам было нельзя. Именно в этот день, 25 июля, как и в последующие дни, авиация больше была необходима для помощи нашим войскам, терпящим бедствие в Прибалтике от немцев. Всего в Финляндии была развёрнута 21 дивизия и три бригады общей численностью 325 тысяч человек, около 4-х тысяч орудий и миномётов всех калибров, 307 самолётов, а также 5-ый воздушный флот Германии в количестве 240 самолётов.

В начале войны события развивались по плану "Барбаросса", составленному с немецкой педантичностью по срокам его выполнения. Особое значение придавал Гитлер быстрому захвату Ленинграда и уничтожению Балтийского флота. Группе войск "Север" (командующий – фельдмаршал Вильгельм фон Риттер Лееб), в состав которой входили 4-ая танковая группа (командующий генерал-полковник Эрих Гёпнер), 16-ая армия (генерал-полковник Эрнст Буш), 18-ая армия (генерал-полковник Георг фон Кюхлер) – всего 29 дивизий численностью свыше 500 тысяч человек, была поставлена задача в кратчайший срок разгромить и, по возможности, окружить и уничтожить наши войска в Прибалтике, а затем начать наступление на Ленинград с целью его захвата до 21 июля 1941 года. К наступлению на Ленинград были привлечены также 3-ая танковая группа и главные силы 9-ой армии группы армий "Центр". Всего эта группировка насчитывала 42 дивизии, в том числе 7 танковых и 6 моторизованных. В её составе числилось 725 тысяч человек, свыше 13 тысяч орудий и миномётов всех калибров и не менее 1500 танков, а также 1070 самолётов 1-го воздушного флота (более 30 % всех сил и средств Германии на Восточном фронте).

С началом войны Прибалтийский Особый округ (ПрибОВО), в состав которого входили все прибалтийские республики – Литва, Латвия и Эстония, был преобразован в Северо-Западный фронт (Командующий – генерал-лейтенант Ф. И. Кузнецов). В состав фронта входили 8-ая, 11-ая армия и формируемая 28-ая армия. Уже к вечеру 22 июня наши войска были отброшены от границы на 30–40 км, а на направлении главного удара на глубину 60–80 км" (Мальтюхов). Уже 24 июля были захвачены Каунас и Вильнюс.

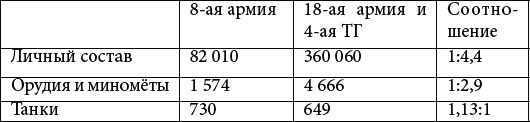

Соотношение сил группы армий "Север" и ПрибОВ

(Милитера)

На направлении главного удара группе армий "Север" удалось добиться значительного перевеса.

(Милитера)

В течение двух недель группа армий "Север" захватила почти всю Прибалтику, пройдя более 450 километров. В наших руках оставалась только часть Эстонии: блокированный с суши Таллинн и район Нарвы, который защищала 8-ая армия. Таким образом, план "Барбаросса" по срокам его исполнения выполнялся. Главная причина наших неудач в первый период войны заключалась в том, что наше высшее командование, в основном, в лице Сталина, не считаясь с возникшей обстановкой на фронте с Германией, вместо того, чтобы создать в глубине нашей территории оборонительные рубежи на местах естественных препятствий – рек, и разместить там заранее оборонительные силы, требовало от нашего фронтового командования не отступать ни при каких обстоятельствах и организовывать контрудары. Естественно, что под напором наступающих немецких войск командующие фронтами не могли выполнить эти приказы, а в возникшей в результате этих требований обстановке не могли удержаться на выгодных рубежах обороны, как, например, в Западной Двине. Западная Двина была практически без помех форсирована немецкими войсками. Наши войска даже не смогли уничтожить мосты через неё. Надо сказать, что начальник Генштаба Жуков был сторонником создания таких оборонительных рубежей, но в действиях высшего командования в первые дни войны не было единства, которого требовала обстановка. Сталин в это время давал Жукову задания, далёкие от его прямых обязанностей начальника Генштаба.