Перед историками психологии не раз ставились вопросы, связанные с оценкой этого периода ее истории. Причины "павловской" сессии? Очевидно, проблему надо поставить в широкий исторический контекст. В конечном счете, это была одна из многих акций, которые развертывались в этот период, начиная с 30-х годов и почти до момента смерти Сталина, по отношению к очень многим наукам. Это касалось педологии и психотехники, еще раньше – философии. Такие кампании были и в литературоведении, языкознании, в политэкономии. Особо жесткий характер это приобрело в биологии. Таким образом определялась позиция каждой науки на путях ее бюрократизации и выделения группы неприкасаемых лидеров, с которыми всем и приходилось в дальнейшем иметь дело как с единственными представителями "истинной" науки. Происходила канонизация этих "корифеев", как был канонизирован "корифей из корифеев" Сталин. А так как они признавались единственными держателями "истины", то ее охрану обеспечивал хорошо налаженный командный, а в ряде случаев и репрессивный аппарат. Поэтому речь идет об общем процессе. Впрочем, иначе и быть не могло. Было бы, в самом деле, странно, если бы все это произошло именно и только с психологией.

Но неужели психологи не могли решительно протестовать против вульгаризаторского подхода к психологии, закрывавшего пути ее нормального развития и ставившего под сомнение само ее существование? Почему все на сессии клялись именами Сталина, Лысенко, Иванова-Смоленского, а не только именем Павлова?

Современникам просто невозможно представить себе грозную ситуацию тех лет. Любая попытка прямого протеста и несогласия с утвержденной идеологической линией сессии двух академий была чревата самыми серьезными последствиями, включая прямые репрессии. И все-таки поведение психологов на сессии нельзя считать капитулянтским. Их ссылки на имена тогдашних "корифеев" были не более как расхожими штампами, без которых не обходилась тогда ни одна книга или статья по философии, психологии, физиологии (иначе они просто не увидели бы света). Вместе с тем, если внимательно прочитать выступления психологов, их тактику можно не только понять, но и вполне оценить, разумеется, если не подходить к ней с позиций сегодняшнего дня.

Конечно, сейчас тяжело перечитывать самообвинения и "разбор" книг чужих и собственных со скрупулезным высчитыванием, сколько раз на их страницах упоминалось имя Павлова, а сколько раз оно отсутствовало. Нельзя отрицать, что психология фактически привязывалась к колеснице победителей – физиологии ВНД. Однако цель оправдывала средства. На сессии психология отстаивала свое право на существование, которое оказалось под смертельной угрозой. Во время одного из заседаний Иванов-Смоленский получил и под хохот зала зачитал записку, подписанную так: "Группа психологов, потерявших предмет своей науки". Но если бы такое было сказано в резолюции сессии, то это означало бы ликвидацию психологии как науки. Поэтому пафос выступлений психологов сводился к отстаиванию предмета своей науки. И признание "ошибок" лидерами психологической науки сегодня не должно вызывать никаких иных эмоций, кроме сочувствия и стыда за прошлое науки. Едва ли справедливо бросать камень в тех, кто перед лицом упразднения целой отрасли знания каялся "галилеевым покаянием".

Менее всего есть основания считать, что сложившаяся ситуация отвечала генеральной линии развития павловского учения и позициям самого Павлова. Надо иметь в виду, что сам Павлов, недолюбливавший психологов, тем не менее считал, что психология и физиология идут к одной цели разными путями. Примечательно, что он приветствовал открытие психологического института в Москве, а уже при советской власти приглашал его изгнанного директора, профессора Г.И. Челпанова на работу в свою лабораторию. Поэтому нельзя рассматривать "павловизацию" психологии со всеми ее драмами и курьезами (к примеру, попытки строить обучение школьников, ориентируясь на механизмы выработки условных рефлексов) как запоздалый результат каких-то волеизъявлений великого ученого. Надо сказать, что к концу жизни с ним вообще не очень-то считались. Он был нужен и полезен как икона и предпочтительнее мертвый, чем живой.

На протяжении долгого времени сохранялся миф о якобы благотворном влиянии "павловской" сессии на развитие психологической науки. Историю психологии, как и предполагал К.М. Быков, делили лишь на два перида: "допавловский" и "павловский". Лишь с конца 50-х годов крайности антипсихологизма "павловской" сессии стали постепенно преодолеваться. Хотя надо признать, что они не изжиты до сих пор. Так, единственный для многих источник научных представлений о душевной жизни – современный школьный учебник "Человек" – фактически всецело трактует психику как систему рефлексов. Однако современный этап развития отечественной психологии все же можно назвать скорее "послепавловским".

Так или иначе, сам академик Павлов был и остается великим ученым, разгадавшим многие тайны поведения. Не его вина, что его имя начертали на своих знаменах научные погромщики. Павлов поистине выше упреков и не нуждается в защите и оправдании.

Г. Эббингауз

(1850–1909)

24 января 1850 г. родился Герман Эббингауз – один из основателей экспериментальной психологии. В отличие от своего современника В. Вундта, изучавшего "первоэлементы" сознания и убежденного, что высшие психические функции невозможно экспериментально исследовать, Эббингауз предпринял смелую попытку изучать память с помощью строгих научных методов.

Выпускник Боннского университета, Эббингауз несколько лет провел в Англии и во Франции, зарабатывая на жизнь репетиторством. В лавочке парижского букиниста он случайно нашел книгу Т. Фехнера "Основы психофизики". Это событие не только круто изменило жизнь самого Эббингауза, но и существенно повлияло на судьбу всей психологической науки.

В книге Фехнера были сформулированы математические законы, касающиеся отношений между физическими стимулами и вызываемыми ими ощущениями. Воодушевленный идеей открытия точных закономерностей психических процессов, Эббингауз решил приступить к опытам над памятью. Он ставил их на самом себе и при этом руководствовался давней идеей о том, что люди запоминают, сохраняют в памяти и воспроизводят факты, между которыми сложились ассоциации. Но обычно эти факты подвергаются осмыслению, и поэтому трудно установить, возникла ли ассоциация благодаря памяти, или в дело вмешался ум. Эббингауз задался целью установить законы памяти "в чистом виде" и для этого изобрел особый материал. Единицами такого материала стали отдельные бессмысленные слоги, состоявшие из двух согласных и гласной между ними (наподобие "бов", "гис", "лоч" и т. п.). Предполагалось, что такие элементы не могут вызвать никаких ассоциаций, и их запоминание никак не опосредуется мыслительными процессами и эмоциями.

Недавние изыскания позволили уточнить особенности экспериментального материала Эббингауза. При тщательном изучении записок исследователя выяснилось, что в некоторых из придуманных им слогов было по четыре, пять и даже шесть букв. Но более важно другое. Помимо родного немецкого Эббингауз свободно владел английским и французским, неплохо знал греческий и латынь. При этом ему было крайне нелегко найти такие сочетания звуков, которые звучали бы для него абсолютно бессмысленно и не рождали бы никаких ассоциаций. Но на самом деле он к этому и не стремился. В неточном переводе его экспериментальный материал принято было называть "рядом бессмысленных слогов", тогда как на самом деле он имел в виду "бессмысленный ряд слогов". По Эббингаузу, лишенными смысла должны быть не отдельные слоги (хотя и этого ему в большинстве случаев удалось добиться). Бессодержательным, не вызывающим никаких ассоциаций, должен быть весь набор в целом. По мнению некоторых исследователей, это ставит под сомнение чистоту экспериментов Эббингауза. Однако не подлежит сомнению, что для своего времени его опыты были поистине новаторскими. Э. Титченер оценил их как первый значительный шаг в этой области со времен Аристотеля.

Составив список бессмысленных звукосочетаний (около 2300 слогов, выписанных на карточках), Эббингауз экспериментировал с ними на протяжении пяти лет. Основные итоги этого исследования он изложил в ставшей классической книге "О памяти" (1855). Прежде всего он выяснил зависимость числа повторений, необходимых для заучивания списка, от его длины, установив, что при одновременном прочтении запоминается, как правило, 7 слогов. При увеличение списка требовалось значительно большее число его повторений, чем количество присоединенных к первоначальному списку слогов. Число повторений принималось за коэффициент запоминания.

Разработанный Эббингаузом метод сохранения заключался в том, что через определенный промежуток времени после того, как ряд был заучен, вновь предпринималась попытка его воспроизвести. Когда определенное количество слогов не могло быть восстановлено в памяти, ряд снова повторялся до его правильного воспроизведения. Число повторений (или время), которое потребовалось для восстановления знания полного ряда, сопоставлялось с числом повторений (или временем), затраченным при первоначальном заучивании.

Особую популярность приобрела вычерченная Эббингаузом кривая забывания. Быстро падая, эта кривая становится пологой. Оказалось, что наибольшая часть материала забывается в первые минуты после заучивания. Значительно меньше забывается в ближайшие последующие минуты и еще меньше – в ближайшие дни. Сравнивалось также заучивание осмысленных текстов и бессмысленных слогов. Эббингауз заучивал текст "Дон Жуана" Байрона и равный по объему список слогов. Осмысленный материал запоминался в 9 раз быстрее. Что же касается кривой забывания, то она в обоих случаях имела общую форму, хотя в первом случае (при осмысленном материале) падение кривой шло медленнее. Эббингауз подверг экспериментальному изучению и другие факторы, влияющие на память (например, сравнительную эффективность сплошного и распределенного во времени заучивания).

Эббингаузу принадлежит также ряд других работ и методик, поныне сохраняющих свое значение. В частности, им был создан носящий его имя тест на заполнение фразы пропущенным словом. Этот тест стал одним из первых в диагностике умственного развития и нашел широкое применение.

Хотя Эббингауз и не разработал специальной теории, его исследования стали ключевыми для экспериментальной психологии. Они на деле показали, что память можно изучать объективно, не прибегая к субъективному методу, выяснению того, что происходит в сознании испытуемого. Была также показана важность статистической обработки данных с целью установления закономерностей, которым подчинены, при всей их прихотливости, психические явления. Эббингауз разрушил стереотипы прежней экспериментальной психологии, созданной школой Вундта, где считалось, что эксперимент приложим только к процессам, вызываемым в сознании субъекта с помощью специальных приборов. Был открыт путь экспериментальному изучению, вслед за простейшими элементами сознания, сложных форм поведения – навыков. Кривая забывания приобрела значение образца для построения в дальнейшем графиков выработки навыков, решения проблем и др.

Эббингауз основал психологические лаборатории в университетах Берлина, Бреслау и Галле. В 1902 г. вышло имевшее огромный успех руководство "Основы психологии", которое автор посвятил памяти Фехнера. Основанный Эббингаузом "Журнал психологии и физиологии органов чувств" явился первой попыткой выйти за рамки "цеховых" изданий и представить результаты научных исследований широкой публике; тому способствовали высокие требования к ясности и доступности стиля публикаций.

Эббингауз не создал формальной психологической системы, не основал собственной научной школы. Да он едва ли и стремился к этому. Тем не менее ему удалось занять исключительное место в истории психологической науки. Настоящим мерилом ценности ученого является то, насколько его взгляды и выводы прошли проверку временем. А с этой точки зрения Эббингауз оказал на науку влияние даже более значительное, чем Вундт. Исследования Эббингауза привнесли объективность количественных и экспериментальных методов в изучение высших психических функций. Именно благодаря Эббингаузу работа в области изучения ассоциаций из теоретизирования об их свойствах превратилась в подлинно научное исследование. Многие из его заключений о природе обучения и памяти остаются справедливыми даже столетие спустя.

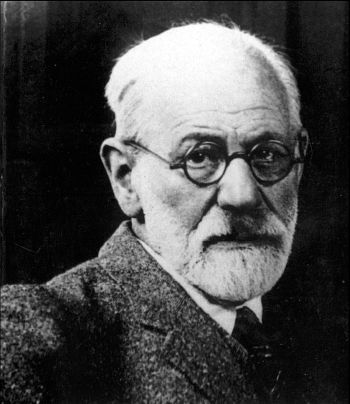

З. Фрейд

(1856–1939)

Ежегодно в начале мая психоаналитическое сообщество более или менее пышно (в зависимости от округлости даты) отмечает день рождения того, кто на долгие годы обеспечил это сообщество смыслом существования и куском сдобного хлеба, – Зигмунда Фрейда, психиатра, который научил добрую половину человечества втайне стыдиться любви к родителям и находить сексуальный подтекст в банальных оговорках. В ХХ веке учение Фрейда превратилось в один из столпов западной культуры. Правда, далеко не все перед этим учением благоговеют. Кое-кто даже утверждает, что оно относится не столько к сфере науки, сколько мифологии, что свои суждения о природе человека Фрейд по большей части выдумал. Наверное, это преувеличение. Трудно согласиться с тем, что теория Фрейда универсальна, то есть справедлива для всех и каждого. Но не подлежит сомнению, что встречаются люди, вполне отвечающие фрейдистским представлениям. По крайней мере, имя одного такого человека известно совершенно точно. Это Зигмунд Фрейд. Свою теорию психосексуального развития личности он отнюдь не выдумал, а в полном смысле слова выстрадал. Наверное, погорячился лишь в том, что распространил ее и на нас с вами. И это вполне соответствует открытому им феномену проекции: коли окружающие не лучше меня, а то и хуже, то мне – чего стыдиться?

Попробуем разобраться, так ли это. Ибо если справедливо, что индивидуальный жизненный опыт накладывает неизгладимый отпечаток на все мировоззрение человека, то понять это мировоззрение можно лишь с опорой на этот опыт. Что же пережил тот мальчик, который повзрослев сочинил на основе мифа об Эдипе миф об Эдиповом комплексе?

О детстве Фрейда достоверно известно немного – не больше, чем о детстве любого другого человека. Ведь это только если случится человеку стать знаменитым, сразу найдется толпа друзей дома и сотни три бывших одноклассников, которые насочиняют о его детстве ворох слащавых небылиц. Потом официальный биограф, отобранный по критерию безупречной лояльности, отфильтрует эти басни и отлакирует сухой остаток. Таким биографом после смерти Фрейда выступил один из его верных соратников Эрнст Джонс, с чьих слов в основном и известен жизненный путь основателя психоанализа. Однако при всем обилии фактов ценность такой парадной биографии невелика – слишком уж очевидно стремление автора приукрасить канонизированный образ. К тому же и сам мистер Джонс – слишком противоречивая, мягко скажем, фигура, чтобы с почтением относиться к его словам. Небезынтерсный факт: Джонс, некоторое время работавший в детской больнице, был оттуда с позором уволен после многочисленных обвинений в сексуальных контактах с детьми; бежав от ареста в Канаду, он принялся практиковать там, но вскоре вынужден был откупаться от своей пациентки, дабы она не предавала огласке тот факт, что он ее совратил. Что ни говори, а доверия к его славословиям это не прибавляет – в трезвый взгляд и кристальную честность совратителя и педофила верится с трудом. Так что восстанавливая более или менее объективную картину ранних лет жизни Фрейда, приходится опираться на иные источники, в частности – обнародованные в самое недавнее время.

Затрудняет дело то, что сам человек о первых годах своей жизни не помнит почти ничего. Разумеется, отсутствует в памяти и сам акт появления на свет. (Попытки его "припомнить" под действием "кислоты" или надышавшись до асфиксии и помрачения рассудка ничего, кроме иронии, у здравомыслящего человека не вызывают.) "Детская амнезия", явление, до сих пор не получившее удовлетворительного объяснения, – это исчезновение воспоминаний практически обо всем, что происходило с человеком до 5–6 лет. Очень немногие взрослые могут вспомнить хотя бы столько моментов из раннего детства, сколько хватило бы на полчаса реальной жизни. Фрейда очень интересовала эта "странная загадка", и он пытался преодолеть собственную амнезию в надежде, что это поможет ему лучше разобраться в себе и вообще понять человеческую природу (в спорности вопроса – насколько второе выводимо из первого – он, похоже, не отдавал себе отчета). Самым многообещающим источником представлялись сны – если их должным образом истолковать. Сомнения в истинности фрейдистского толкования сновидений появились много позже – когда полученные "результаты" уже обрели характер догмы. Каковы же были те реальные факты, которые определили становление личности будущего ученого и его научного мировоззрения?

Зигмунд Фрейд родился 6 мая 1856 года в полседьмого вечера на втором этаже скромного домика на Шлоссергассе, 117, во Фрайберге, в Моравии (ныне г. Пршибор, Чехия). Семья, в которой он появился на свет, словно специально была создана как иллюстрация к психоаналитической доктрине. Его отец, Якоб Фрейд, был уже немолод (ему было за сорок) и имел двух взрослых сыновей от первого брака. Его первая жена умерла. По некоторым сведениям, достоверность которых спорна, Якоб вскоре женился второй раз на некоей Ребекке, но этот брак продлился недолго, и о судьбе Ребекки не известно ничего. Джонс в своей биографии о ней даже не упоминает, называя второй женой Якоба Фрейда Амалию Натансон. Вторая или третья, именно Амалия стала матерью Зигмунда. Она была более чем вдвое моложе своего мужа и души не чаяла в своем первенце, "золотом Зиги". Взаимную нежную привязанность мать и сын пронесли через всю жизнь (Амалия Фрейд умерла в 1930 г. в возрасте 95 лет). Они еще могли себе это позволить. Ведь о существовании Эдипова комплекса еще долго никто не догадывался!