Здесь перед 5-й армией стояла задача сорвать план Колчака, стремящегося на юг, на соединение с Деникиным. Всесторонне оценив состояние обороны противника, командарм нанес главный удар в совсем неожиданном месте, в обход Бугуруслана, перерезав тем самым железнодорожную линию и отняв у белогвардейцев возможность реальных маневров. Это обеспечило всей группе войск возможность общего наступления. Белогвардейцы были отброшены за Уральский хребет и р. Уфу. Теперь предстояла сложная операция по переходу через горы. Два удобных перехода контролировались колчаковцами. Тухачевский добился необходимой внезапности, направил войска в обход расположения белых по твердому дну реки Юрюзани. Этот неожиданный маневр восполнил численный недостаток сил красных войск. Ложное наступление отвлекло внимание колчаковцев, и части 26-й стрелковой дивизии, в невероятно тяжелых условиях преодолев более сотни километров, вышли в глубокий тыл противника. Столь же стремительно Тухачевский провел и Челябинскую операцию, завершившуюся освобождением Южного Урала. Огромный успех 5-й армии, фактически созданной Тухачевским, был по достоинству оценен. Ее имя было занесено на Почетную золотую доску в зале Красного Знамени РВСР, а командующий был награжден орденом Красного Знамени (1919 г.).

Дальше были освобождение Сибири и Омская операция, в результате которой покончили с колчаковщиной (ноябрь 1919 г.). В этот период Тухачевский впервые столкнулся с недружелюбным отношением к нему Сталина. Тот очень ревниво воспринял громкую славу "независимого поручика-дворянина" и пытался своей властью не допустить его вступления в должность командующего 13-й армией Южного фронта. Ленин решительно пресек "личные антипатии", и в конце января 1920 г. Тухачевскому было доверено командование войсками всего Кавказского фронта.

Обстановка на Северном Кавказе была действительно угрожающей. Противник обладал почти двойным превосходством в силах и готовил массированное наступление на ростовско-новочеркасском направлении. На лету оценив обстановку, Тухачевский нанес упреждающий удар всего на один день раньше. Скрыто переброшенная 1-я Конная армия Буденного, влившись в ударный кулак, позволила прорвать вражеский фронт. Чтобы избежать разгрома, Деникин ответил успешным мощным контрударом. Положение вновь стало критическим, и только вера Тухачевского в правильность своего решения и гибельность маневра противника удержала перепуганный командный состав и всю армию от отступления. На продолжающееся наступление красных войск Деникину ответить было уже нечем. Белогвардейцы, оставив Ростов, бросая технику и обозы под угрозой потерять пути для отхода, неудержимо откатывались на Ставрополь. Это было начало разгрома. Главные силы Кавказского фронта, продолжая безостановочное наступление, вышли к Черному морю в районе Новороссийска. Остатки Добровольческой армии эвакуировались на кораблях Антанты в Крым. С Деникиным было покончено.

Тухачевского, "умело и решительно проведшего последние операции по разгрому армий генерала Деникина", перебросили командовать Западным фронтом, где польская армия Пилсудского, прорвав оборону советских войск, быстро продвинулась к Днепру и 7 мая 1920 г. захватила Киев. Командующий видел возможность победы только в общем наступлении. Это был огромный риск, но на первых порах он оправдал себя. Войска Красной армии в непрерывных боях преодолевали огромные расстояния и, освободив часть территории Украины и Белоруссии, устремились к Варшаве. Но блестяще задуманная и успешно начатая операция неожиданно окончилась поражением советских войск. Не хватило сил для сражений на чужой территории. Некоторые маневры Тухачевского были предугаданы помогавшим польским войскам французским генералом Вейганом. Возможно, если бы Сталин, как член РВС, не воспротивился передаче Конной армии Буденного в распоряжение Тухачевского, события могли пойти по продуманному сценарию. Но и в действиях самого командующего военные историки отмечают большую долю авантюризма. Всегда логически мыслящий командарм не учел оторванности тылов и усталости войск. Тухачевский признавал свою вину, но в книге "Поход на Вислу" (1923 г.) прямо обвинил Сталина и Буденного в операции под Львовом в личных амбициях и недальновидности. Для "карьериста" с "бешеным честолюбием" это был очень непродуманный ход.

После заключения мира с Польшей полководческая деятельность Тухачевского была не слишком привлекательной. На его совести – подавление Кронштадтского мятежа (март 1921 г.) и ликвидация кулацко-эсеровского мятежа на Тамбовщине (май 1921 г.), названного антоновщиной. Атамана Антонова поддержали крестьяне-повстанцы, доведенные до отчаяния политикой военного коммунизма. Здесь Тухачевский был очень жесток. Им лично был отдан секретный приказ о применении химического оружия для очистки тамбовских лесов от остатков повстанческих формирований. В практику борьбы с партизанщиной был введен расстрел заложников. Это была война с собственным измученным народом, но Тухачевский беспрекословно исполнял приказы власти, которой служил. Мятежи были ликвидированы, и "Советская власть восстановлена повсеместно".

По окончании Гражданской войны Михаил Николаевич успешно трудился на очень ответственных постах: начальник Военной академии РККА (1921–1922 гг.), помощник начальника Штаба Западного фронта (1922–1924 гг.), помощник начальника Штаба РККА (1925–1928 гг.), командующий Ленинградским военным округом (1928–1931 гг.), заместитель Наркома по военным и морским делам и заместитель Председателя РВС СССР (1931–1934 гг.), начальник вооружения РККА, заместитель Наркома обороны СССР. В 1933 г. "за исключительные заслуги перед революцией и в деле организации обороны страны" Тухачевский был награжден орденом Ленина, а в ноябре 1935 г. в числе пяти военачальников ему было присвоено высшее воинское звание Маршал Советского Союза.

Все свои знания и энергию Тухачевский отдавал укреплению и развитию Советских Вооруженных сил. Ему принадлежат более 120 работ по различным вопросам стратегии, оперативного искусства, тактики, обучения и воспитания войск. За десять лет до начала Великой Отечественной войны он предугадал формы будущей войны с Германией и на основе этого пытался реорганизовать и технически перевооружить армию и флот. Нарком обороны Ворошилов и Буденный по-прежнему делали ставку на конницу, а Тухачевский требовал развития авиации, противовоздушной обороны, создания моторизованных, танковых и воздушно-десантных войск. Он знал по именам всех конструкторов и изобретателей, продвигал в армию новое вооружение, по достоинству оценил исследования в области ракетной техники, проводимые И. Т. Клейменовым и С. П. Королевым. По горькой памяти советско-польской войны большое внимание уделял тыловому обеспечению боя. Тухачевский никогда не порывал связей с военными академиями, понимая, как важен в бою опытный и умелый командир. В ноябре 1936 г. в Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского была утверждена премия имени Тухачевского "за выдающуюся научно-исследовательскую работу в любой области техники, дающую решение новых научно-технических проблем".

Большинство военачальников ценили и одобряли деятельность Тухачевского по укреплению Красной армии. Да и в жизни он был очень интересным, хотя иногда и бездушным человеком. Михаил Николаевич увлекался классической музыкой, страстно любил скрипку. В штабном вагоне поезда или дома он всегда улучал время для своего хобби, чтобы затем подарить настоящему музыканту изготовленную своими руками скрипку. С большой теплотой о чуткости и помощи Михаила Николаевича вспоминал Д. Д. Шостакович. Тухачевский как мог продвигал малоизвестного в 1925 г. композитора, предсказывая ему великую славу. "Вот вы еще услышите: Дмитрий Дмитриевич – это гений", – говорил он друзьям.

А вот к своей первой жене, Марии Владимировне Игнатьевой, Тухачевский относился без должного уважения. Эта милая, простая и легкомысленная женщина не отличалась большим умом. Она не осознавала, что высокое положение мужа накладывает на нее определенные обязанности. Мария Владимировна часто использовала имя командарма, чтобы в сопровождении охраны возить из столицы в Пензу к своим родным мешки с продуктами. Она не задумывалась, как ее поступки могут отразиться на карьере мужа. О "мешочнице" было доложено в Реввоенсовет. Михаил Николаевич не стал разбираться, объявил жене, что в стране Советов церковного развода не требуется, и отказался от нее. Мария Владимировна застрелилась.

Тухачевский снова женился и прекрасно ладил со второй женой, Ниной Евгеньевной, очень любил дочь Светлану. Но их семейное счастье было недолгим.

Сталин опасался образованных, самостоятельно мыслящих людей. "Советского Бонапарта", "умника" недолюбливал и нарком Ворошилов, которому Тухачевский не раз давал понять, что тот не способен мыслить по-современному, с перспективой. Фальшивые документы, тщательно сфабрикованные гитлеровской службой безопасности с целью обезглавить Красную армию, скомпрометировать группу высших офицеров и прежде всего Тухачевского, пришлись как нельзя кстати. У Сталина давно возникла мысль устранить прозорливого военачальника. За ложное досье не пожалели 500 тысяч марок.

11 мая 1937 г. Михаил Николаевич был отстранен от должности заместителя наркома. Маршала перевели командующим войсками Приволжского военного округа, но приступить к делам он не успел. 26 мая он был арестован и в тот же день уволен из рядов Красной армии, а затем исключен из партии. По делу "антисоветской троцкистской военной организации" проходило 13 человек. Расправа была быстрой. Сфабрикованное обвинение, дополненное выбитыми пыткой "чистосердечными признаниями" В. К. Путны и В. М. При– макова, "честное ведение дела" юристом В. В. Ульрихом – и интеллектуальная элита армии превратилась в "предателей" и "шпионов". Расстрельный приговор по "делу о военном заговоре" был оглашен 11 июня 1937 г. в 23 часа 35 минут. 12 июня Тухачевский был расстрелян в подвале тюрьмы в Лефортово.

Горькая судьба постигла всех близких и родных маршала. Вскоре были арестованы и высланы из Москвы его мать Мавра Петровна и старшая сестра Софья. Они умерли в ссылке. Жена Тухачевского и оба брата-комбрига были расстреляны. Сестры Ольга, Елизавета и Мария прошли сквозь сталинские тюрьмы и лагеря. После 19 лет заключения они были амнистированы (1956 г.) и вернулись в Москву. Дочь Светлана воспитывалась в специальном детском доме, а достигнув совершеннолетия, была арестована и до реабилитации находилась в лагерях. Та же доля постигла племянников и племянниц Тухачевского. Были расстреляны мужья сестер. Это была настоящая кровная месть знаменитому командарму.

Михаил Николаевич был полностью реабилитирован только в феврале 1957 г. Гибель Тухачевского и его единомышленников нанесла тяжелый урон обороноспособности страны. Маршал Г. К. Жуков, хорошо знавший Тухачевского, утверждал: "Уровень боевой и политической подготовки войск упал очень сильно. Мало того, что армия, начиная с полков, была в значительной мере обезглавлена, она была еще и разложена этими событиями… Многие командармы чувствовали себя растерянными, неспособными навести порядок". А о самом Михаиле Николаевиче Тухачевском Жуков отзывался как о "гиганте военной мысли, звезде первой величины в плеяде выдающихся военачальников Красной армии".

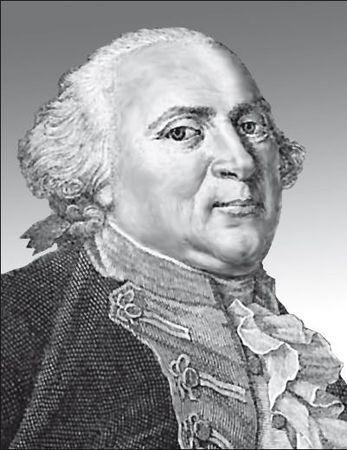

Фридрих II Великий

(род. в 1712 г. – ум. в 1786 г.)

Прусский король из династии Гогенцоллернов. Крупный полководец. В результате его завоевательной политики территория Пруссии выросла почти в два раза.

Фридрих II Великий – один из крупнейших полководцев XVIII ст. – представляет собой явление в некотором роде уникальное. Среди государственных мужей и в особенности военачальников мало найдется личностей, чей характер был столь противоречив, подвержен фантазиям и чьи действия так расходились с собственными идеями. С одной стороны – тонко чувствующий интеллектуал, поэт, писатель, философ, страстный любитель книг и музыки; с другой – безжалостный и холодный педант, солдафон, циник, лукавый прагматик, часто поступавший вопреки высказанным недавно мыслям и решениям. Как правило, такие люди не достигают значительных результатов, но Фридрих Великий является редким исключением.

Будущий король-полководец родился 24 января 1712 г. в Берлине, бывшем тогда столицей Пруссии. Незадолго до этого, в 1701 г., его дед Фридрих I получил из рук австрийского императора королевский титул и все ресурсы бедного королевства направил на поддержание своего престижа, что стоило немалых денег.

После его смерти трон унаследовал отец Фридриха, Фридрих Вильгельм I, получивший прозвище "фельдфебель на троне". С первых дней правления король, отличавшийся редкой скаредностью и напуганный расточительством отца, объявил себя министром финансов и военным министром, увеличил налоги и в 5 раз сократил жалованье государственным служащим. Главная цель Фридриха Вильгельма состояла в накоплении. В государственной казне хранились бочки с золотом, которое не пускали в оборот. Покупались дорогие серебряные изделия, причем их главная ценность в глазах короля заключалась в весе. Королева имела кабинет, где вся мебель и предметы обихода были сделаны из золота. Но при этом королевская семья жила так же скудно, как большинство подданных королевства, замученных налогами.

Накопленные деньги король в основном тратил на армию, доведенную до 80 тыс. Уже при нем прусская армия стала самой крупной в Европе по отношению к числу жителей. Однако ей приписывались только оборонительные, а в большей степени – парадные функции. По приказу Фридриха Вильгельма его вербовщики рыскали по соседним странам и вербовали (а иной раз и похищали) высоких рекрутов, из которых комплектовалась армия. Такой рекрут был лучшим подарком для короля.

Своего сына государь хотел видеть образцовым в его понимании военным. Как только ребенок немного подрос, его обрядили в военный мундирчик, а с пяти лет начали обучать владению оружием. Мальчик жил по жесткому расписанию: утренняя молитва, потом маршировка, школьные занятия. В будние дни он в любую погоду ходил под ружьем, стоял на часах, принимал участие в военных учениях, а по воскресеньям вместе со своим взводом маршем шел в церковь. В подростковом возрасте Фридрих начал получать военные чины и к семнадцати годам дослужился до полковника.

Несмотря на старания отца, принц предпочитал военному делу чтение книг, а особенно игру на флейте, и с удовольствием посещал занятия, которые давал ему соборный органист, обучая теории музыки и игре на органе. Королева, дочь ганноверского курфюрста София Доротея, потворствовала сыну, но скрывала это от мужа. Вскоре, однако, король заметил увлечения принца и, будучи человеком деспотичным и недалеким, начал ему препятствовать. Доходило до диких сцен, когда Фридрих Вильгельм врывался к сыну, забирал книги, жег в печке ноты и сажал его в карцер на хлеб и воду. С годами появились и другие причины, углубившие конфликт между сыном и отцом. Дед Фридриха по матери стал королем Англии Георгом I, и королева мечтала об укреплении связей между прусским и английским дворами. Король же, раздраженный претензиями англичан по поводу вербовки рекрутов в принадлежавших Англии землях Ганновера, был настроен прямо противоположно. Фридрих и его сестра Вильгельмина приняли сторону матери, а отец в отместку удалил обоих от двора. Все это только усиливало внутренний протест юноши.

В 1730 г. Фридрих решил бежать к деду в Англию. Ему помогал близкий друг, поручик фон Катте. Поскольку за принцем уже давно велась слежка, молодых людей схватили и посадили в Кюстринскую крепость, обвинив в государственной измене. Катте был казнен, то же ждало и Фридриха. Король в бешенстве кричал, что его "слабака-сына" следует "удавить за дезертирство". Принца спасло вмешательство правителей соседних государств. Германский император заявил, что особу наследника может судить только собрание королей. Назревал мятеж и во дворце. И все же в крепости Фридрих отсидел три года – до совершеннолетия.

Из тюрьмы принц вышел, внешне исполненный совершенной почтительности к отцу. По приказанию короля он женился на племяннице австрийской императрицы Елизавете Кристине Брауншвейг-Бевернской, которая была ему неприятна (Фридрих до конца жизни едва поддерживал с ней отношения). Он ни в чем не противоречил королю и содержал данный ему гвардейский полк в образцовом состоянии. Фридрих Вильгельм был в восторге и говорил: "Боже, теперь я могу умереть спокойно, имея такого достойного сына".

Перелом в настроении принца произошел в 1733 г. Фридрих Вильгельм во главе десятитысячного корпуса отправился помогать австрийскому принцу Евгению Савойскому в войне с Францией. Наследник трона только присутствовал на военных советах, но сама военная обстановка опьянила его и поразила воображение. Именно здесь он нашел свое истинное призвание. Со временем война стала для Фридриха чуть ли не высшим проявлением человеческого гения. Недаром позже он заявлял: "Война есть наука для людей выдающихся, искусство – для посредственностей и ремесло – для невежд".

В начале 1740 г. после смерти отца Фридрих взошел на трон. Прошло немного времени, и Пруссия превратилась в военный лагерь. Фридрих же с удовлетворением говорил: "Это не страна, имеющая армию, а армия, имеющая страну".

Новый король отказался от реформы в армии, стараниями его отца ставшей одной из лучших в Европе, но внес значительные усовершенствования. Он придавал особое значение скорости и маневренности действий, создал конную артиллерию, расширил использование гаубиц, нещадной муштрой добивался того, что его армия, как правило, уступавшая противнику по численности, всегда наступала первой и добивалась победы стремительностью. Прусские кавалеристы научились стремительно атаковать в сомкнутом строю и мгновенно перестраиваться.

Главную ставку король, как и его отец, делал на наемников, но поставил задачу довести их численность до двух третей армии. К концу его правления армия наполовину состояла из иностранцев. По мнению Фридриха, солдаты должны были бояться палки капрала больше, чем неприятеля. Поэтому в войсках была усилена палочная дисциплина. В офицерский состав допускались только дворяне. Считалось, что простолюдины не обладают военными способностями.