– Хорошо, это во многом проблемы личностные. Есть проблемы гораздо более общие. Например, с точки зрения многих наших людей в Японии, понимание этой страны в России лишено практической основы; знания наших японоведов, живущих не здесь, а там, оторваны от реальности. Прочитав наше с вами интервью, обязательно найдутся люди, которые скажут, что это написали те, кто сам в Японии устроиться не смог, кто эту страну не знает, не понимает и не воспринимает правильно. – Такие люди, конечно, найдутся, хотя это соображение ко мне лично не относится – меня звали туда преподавать, но мне всё равно комфортнее здесь. Те, кто живут там, действительно очень много знают о Японии. Другое дело, что знание никогда не бывает полным. Может быть, им приятнее жить там, потому что они Японию знают лучше, чем Россию. Я скажу по себе: я русскую историю знаю хуже, чем японскую. Глупость, конечно, но так сложились обстоятельства. Японские русисты, кстати, тоже обычно плохо знают Японию, вернее, традиционную японскую культуру.

– Мне кажется, что наши учёные в принципе гораздо шире образованны. – Здесь дело такое: японская гуманитарная наука, особенно, в последнее время, развивается по западному образцу. Во-первых, гуманитарии вечно испытывают комплекс неполноценности по отношению к естественникам, смотрят: какие у них там методы? И… расчленяют объект. Они его разрезают, что в естественных науках приводит к определённому результату. Когда же мы пытаемся расчленить человека: вот это у него психология, вот это у него язык, вот литература, вот это история – на мой взгляд, ничего хорошего из этого не получается. Стоит ли говорить, что почти нет людей, которые пытаются собрать человека по частям обратно.

– А стоило разбирать? – Может быть, и стоило. Всё-таки важно знать, как работают пальцы, кисть, нога… Но это не есть конечный результат! Важно понять, как работает человек в сборке. Поэтому эти науки и называются гуманитарными – науки о человеке, а не науки о ногах или руках. Россия как более отсталая, в определённом смысле, страна здесь парадоксальным образом выступает как хранительница некоей гуманитарной традиции, и поэтому нам бывает трудно разговаривать и с западными, и с японскими учёными. Когда ты задаёшь им простой вопрос: "Ты исследуешь свой керамический допотопный горшок. А зачем?", на тебя смотрят как на полного идиота, потому что с их точки зрения горшок важен сам по себе. Да, конечно, важен. Но ведь были люди, которые этот горшок лепили, которые в него что-то наливали, это "что-то" пили, и им от этого было хорошо. Собрать по частям единое – задача, не имеющая отношения к нашей реальной жизни. "Ну, хорошо, собрали человека по частям, – скажет кто-нибудь, – а что я могу потребить из этого?" Да ничего, кроме чувства родства. Но для меня, например, это страшно важно – ощущать себя частью Целого! Уникальной, безусловно, частью, но Целого, только на фоне которого твоя жизнь и имеет какой-то смысл. Сам по себе ты родился, умер – ну и что? А когда ты часть целого организма, мне кажется, в условиях прогрессирующего атеизма только это даёт право на смысл.

– У меня такое ощущение, что идея глобализма кажется вам не слишком близкой.

– Для меня это странный, не очень понятный термин. Видимо, глобализм – это нечто, что подразумевает состояние гомогенности человечества. Если не сейчас, то хотя бы в будущем – как цель. Были разные культуры, разные люди, они плохо друг друга понимали. У них были разные языки. Как здорово будет, если все будут похожи! Это как у Шолохова в "Поднятой целине": при коммунизме не будет ни белых, ни жёлтых, ни чёрных, а все будут приятно смуглявые. Но система должна быть многообразной. Если она не многообразна, она неустойчива, а это очень опасно.

Несколько утрируя ситуацию, можно сказать, что глобализация, например, в пищевом коде сводится к тому, что в результате все будут ходить в "Макдоналдс". Никаких суси не будет – рыбы не хватит. Сведётся всё к набору, который в Японии называется "кокусай рёри" – "международная кухня", а на самом деле – не пойми что. Что потом? Достаточно эпидемии коровьего бешенства, и всё – кушать нечего.

Мне кажется, запал глобализма имеет глубоко христианскую, если смотреть глубже – греческую природу. Единое, цифра 1 считается там лучше, чем цифра 2. На Востоке философия более полицентрична. Есть мужское и женское, Инь и Ян, и это сразу создаёт большее количество возможностей. Христианская цивилизация подразумевает книжку с определённым артиклем: The Bible – ОДНА книжка. В Китае – Четверокнижие, Пятикнижие, Семикнижие… Если говорить о буддийском каноне, то его вообще никто прочесть не может – настолько он велик! С достаточно давних пор на Востоке заложено ПОЛИ… – много всего. Мне кажется, для выживания это более плодотворно, чем сведение всего к чему-то одному.

– То, что вы говорите, выглядит если не критикой, то сомнениями в ценности глобализации. Но проблему можно повернуть другой стороной: Японии глобализация нужна для преодоления внутреннего однообразия, Япония глобализацию переживёт, переварит, восприняв глобалистские ценности, но сохранив самобытные – суси останутся. – Существуют, по всей вероятности, некоторые тенденции, которым мы помешать не можем. Ну, например, глобальное распространение информации. Нравится мне это, не нравится – дело моего вкуса. Мир объективно движется в этом направлении. Но дальше встаёт вопрос: я это знаю, но хочу ли я этому способствовать?

– Но если процесс объективный, то не достаточно ли просто отойти в сторону? – Мы с вами твёрдо знаем, что умрём, не так ли? Тем не менее каждый хочет прожить подольше. Это иррациональное чувство. С точки зрения логики оно не имеет никакого смысла – мы всё равно умрём. Более того, рано или поздно и планета Земля прекратит своё существование. Мы же почему-то хотим эту земную жизнь продлить. Несмотря на объективность некоторых процессов, каждый из нас занимает некую позицию. Моя личная позиция заключается в том, что культурное, животное, биологическое многообразие даёт устойчивость системе. Многообразие даёт шанс на продление существования системы в целом. Поэтому все эти идеи глобализации мне не нравятся – они не продуманы стратегически. Они продуманы в практическом отношении: удобно торговать, общаться – то дело хорошее, но в стратегическом отношении они мне кажутся непродуманными.

– Тем не менее активные сторонники глобализации утверждают, что этот процесс Японии не только полезен, но и необходим, иначе японское общество просто выродится, и признаки этого уже видны. Действительно, это общество на наш взгляд выглядит довольно… странно. С одной стороны. Но вот какой вопрос возникает: почему оно выглядит именно так? Не потому ли, что когда-то, не так уж и давно, оно слишком бездумно ринулось в объятия западной цивилизации? Ведь для японцев глобализация началась в реставрацию Мэйдзи – сто пятьдесят лет назад. – Безусловно.

– Мне в своё время довелось беседовать с одним психологом на несколько странную тему – о сексуальных отклонениях у японских мужчин, которые носят, к сожалению, довольно распространённый характер. Японец, принимавший участие в беседе, высказал мысль о том, что во время реставрации Мэйдзи японцы не выдержали столкновения с западной психологией, с западными ценностями жизни, что привело к сбоям в психологических установках, – прошу прощения за, возможно, не совсем верные с научной точки зрения формулировки. То есть японцы выглядят порой так странно именно потому, что не выдержали, не переварили первого этапа глобализации. Если это так, то возникает парадоксальная ситуация: с одной стороны, японцам явно тесно на островах, с другой – непонятно, к каким последствиям приведёт, будем так говорить, абсолютная глобализация. Известный дипломат Акио Кавато, которого в нелюбви к родине упрекнуть трудно, прямо говорит о возможности исчезновения японской нации. Смогут ли японцы переварить глобализацию? Нужна ли она им? Надо ли им оставаться японцами? – Вы совершенно правильно затронули этот аспект проблемы. Он обсуждён и решён в кибернетике: система, которая не имеет связи с другими системами, замкнута и не получает притока новой информации, вырождается – это безусловно. Всё дело в степенях – насколько это хорошо или плохо. К сожалению, мы с вами эти степени определить не можем. Моя позиция заключается в следующем: я вижу, что темпы глобализации стремительно растут, я сильно боюсь её последствий, и моя ответственность заключается в том, чтобы предупредить о том, чтобы не слишком увлекаться. Что касается того, переварят японцы или не переварят, то моё глубокое убеждение заключается в том, что пока сохраняется родной язык, всё переваривается. Для меня прелесть человечества заключается в многообразии людей. Люди разные и культуры разные. Я с любовью отношусь и к так называемым примитивным культурам – это просто слово такое неудачное. Они культуры себе как культуры, совершенно самодостаточны и отлично себя чувствуют. И к "продвинутым" культурам отношусь хорошо – лишь бы люди были довольны.

– Мне кажется, чем более продвинута культура, тем менее она самодостаточна.

– В результате – да. Она всё время требует экспансии – без этого она не может существовать. Для развитого экономического общества трагедией является простая стагнация экономики. Нулевой рост – это паника, люди разоряются! Это несмотря на то, что население не растёт. Люди привыкли к тому, что они каждый год должны жить всё лучше и лучше. Если этого движения нет, им кажется, что жизнь бессмысленна. В этом смысле менее технологичные общества гораздо более устойчивы психологически. Как наше российское, например. Мы – выживаем. Выживаем за счёт внутренних резервов, за счёт того, что "и не такое видали".

Очень всё это неоднозначно. Цели, которые поставлены высокотехнологичным обществом, вроде повышения жизненного уровня, – это ценности, которые работают на определённом временном отрезке. На другом отрезке в случае серьёзного кризиса всё это может обернуться совершенно другим – страшным образом. Те же самые японцы абсолютно беспомощны в самых простых непредсказуемых ситуациях. Я всегда вспоминаю, как в своё время ездил переводчиком с одной японской делегацией в Ташкент. В местной цековской гостинице были неплохие номера, но не оказалось затычек в ванной. Японцы ко мне, я – к коменданту. Он говорит: нету, мол, и взять их негде. Я сажусь в свою ванну, включаю воду, и моя пятка естественным образом входит в сливное отверстие. Сидишь, моешься совершенно спокойно! Я иду к японцам и объясняю, что надо делать. Вы бы видели, как они меня зауважали – я вывел их из чрезвычайно стрессовой ситуации.

– Смекалка дэс [4] ! Японцам можно позавидовать : они живут в обществе, где это качество уже не нужно. Когда мы попадаем в Японию, то довольно легко адаптируемся. А вот каждый японец, самостоятельно поживший в России хотя бы год, мне представляется едва ли не героем. – Это правда. Но вот те, которые могут это переваривать и сумели понять относительность всего, это совершенно нетривиальные люди. Таких в Японии не так много.

– Да, мне часто приходится слышать выражение "серый кардинал японской политики". А разве там есть красные кардиналы? Те, кто не сер, кто выделяется – манерами, активностью, причёской – как правило, занимаются лишь внешней, видимой стороной политики. Но мы отвлеклись от темы. Мы говорили о языке, Александр Николаевич: нация жива, пока жив язык. Я не филолог, но, насколько мне известно, в японском языке есть такое странное явление, как катакана, которая сейчас везде очень густо натыкана. Такое ощущение, что половина японского языка состоит из заимствованных слов. – Интересное дело, статистика свидетельствует, что в процентном отношении количество заимствованных слов – гайрайго – не меняется уже долгие годы. Появляются одни слова, другие исчезают, то есть меняется состав, но не количество. Корневой состав языка не меняется – это страшно интересно!

– Почему-то катакана тоже воспринимается как удар по самобытности японцев. Думаю, нам просто-напросто обидно японцев терять. Вернее даже, не японцев, обидно терять образ. – Да, образ обидно терять, безусловно. Русская культура вообще с большим трепетом относится к иностранному.

– К восточному особенно. – Да, в духовном смысле. Способ восприятия себя в мире хорошо виден на следующем примере. Был японский император и был русский царь. Какие у них были регалии? У нашего царя: скипетр, держава, шапка Мономаха. У их тэнно: меч, зеркало, магатама – такая священная яшмовая штучка в форме запятой. Русские всегда подчёркивали иностранное происхождение своих регалий, гордились тем, что Русь "благословлена" Византией. В Японии: меч, безусловно, китайского происхождения. Зеркало – тоже китайское. Магатама скорее всего корейского происхождения. Тем не менее это воспринимается и пропагандируется как своё, и японцы жутко обижаются, когда им говорят, что на самом-то деле всё это – чужое! Это глобальная разница в мировосприятии. Японцы говорят, что у них всё своё, хотя в своих истоках почти всё корейское или китайское. Русские говорят: "Вот эта вещь хорошая, потому что она иностранная", и это тоже далеко не всегда правда. Вот такая смешная ситуация получается.

– И всё же есть что-то такое, что нас с японцами друг к другу притягивает. У нас с ними какие-то странные отношения… – Странные, да, очень странные отношения. С китайцами и корейцами такого нет. Если навскидку, русские и японцы – люди очень чувствительные.

– Позвольте вас поправить, профессор! Мне кажется, японцам больше подходит термин "сентиментальные". – Да, пожалуй, это более правильное слово. Японцы более рациональны, чем мы, но женская сторона души у них развита довольно сильно. Японцы любят русские песни – наш склад души им оказывается близок и понятен. Для русских Япония в значительной степени мифическая страна. Не случайно русская народная утопическая традиция помещала мифическую страну на востоке. Япония – на востоке. Утопия – всегда остров. Япония – остров. Некоторые русские всерьёз считали, что страна Беловодье находится в "Опоньском крае" и в конце XIX – начале XX века ездили в Японию на поиски этой страны. Были чрезвычайно удивлены тем, что находили там совсем иное! Там всё было устроено по-другому. Но что-то тянет до сих пор… Что-то неопределённое. Я тоже до конца не могу это сформулировать. Может быть, так: в Японии, раз она пока всё-таки держится своей культуры, тоже очень силён иррациональный элемент… Культура сама по себе – вещь абсолютно иррациональная.

– Есть в этом что-то слегка мистическое… – Да, что-то мистическое, что мы никак сами себе не можем сформулировать.

– Будь Мураками полинезийским писателем, вряд ли он имел бы такой оглушительный успех. Если бы "Охота на овец" была книжкой просто о кризисе среднего возраста, это было бы не так интересно. А вот то, что у "Тош ы бы" тоже кризис среднего возраста, вот это да! – Безусловно, один образ в этом случае сыграл на другой. И здесь надо сказать, что у русского человека интерес к Японии более бескорыстный, чем на Западе. После того как Япония несколько сдала свои экономические позиции, после того как продырявился мыльный японский пузырь, интерес к ней у западных людей заметно остыл, людей, которые хотят изучать Японию и японский язык, стало гораздо меньше. Стало понятно, что на этом особенно не заработаешь. Русские люди в этом смысле более наивные. Я лично не вижу, чтобы интерес к Японии стал в России меньше.

– Да он и возник уже в посткризисный для Японии период. Мы любим Японию просто за то, что она есть. Но всё-таки интересно, почему мы её так любим? – Тоска по идеальной жизни, которая где-то должна обязательно быть. Если нет надежды на то, что хоть где-то на Земле должна быть идеальная жизнь, русскому человеку делается обидно.

– Я частенько говорю, что Япония у каждого своя. Какая она у вас? – Я, безусловно, тоже строю свою утопию. Несмотря на многочисленные столкновения с реальностью, образ некой идеальной Японии во мне живёт. Я до сих пор считаю, что японцы люди обязательные. В то же время одним из самых больших разочарований стало моё столкновение с японской академической средой. Это было удивительным и чрезвычайно неприятным открытием, чрезвычайно. Может быть, это произошло потому, что я думал, что вхожу в эту среду как равный, без всяких скидок. Я пришёл со своими идеями, кого-то пытался развить, кого-то опровергнуть, и получал чрезвычайно большое противодействие.

– Боюсь, что проблема эта ещё шире. Мне много приходилось и приходится сталкиваться с японскими бизнесменами и журналистами, выступающими в роли работодателей. К сожалению, многие из них видят в нас туземцев, готовых работать за бусы. При этом сами они о России имеют смутное представление. Для некоторых таких "специалистов" Россия – это страна рядом с Камчаткой. У нас три города: Москва, Санкт-Петербург и Киев, а между ними Лебединое озеро, на берегу которого Чайковский со Щелкунчиком пьют водку из самовара. Так что если вы не Чайковский, то миф о том, что придёт богатый японский дядя в кимоно и с мечом и засыплет вас деньгами, не имеет права на жизнь. – Простая вещь: если ты повёл японца в ресторан, а не он тебя, производит на него ошеломляющее впечатление! Это для него шок и ему даже… обидно!

– Мы немало говорим о нашем представлении об идеальных японцах. Мне кажется, что образ Японии как страны, близкой по своим характеристикам к раю, а жителей, добродетелями своими напоминающих бодхисаттв, поддерживается не только усилиями японского правительства и различных фондов, но и самих японцев. Это здорово! Я был бы рад, если бы мы – каждый из нас – так же поддерживали имидж своей страны! Но… иногда у меня возникает ощущение, что японцы, как бы это помягче сказать, зазнались.

– Да, зазнались, у меня тоже такое ощущение. Я помню, как когда-то я купил японский магнитофон, а он сломался. Я сказал об этом своему приятелю-японцу, а он гордо ответил: "Этого не может быть!" Им обидно! А ведь последствия глобализации для них тоже могут быть очень обидными.

– Для японцев взгляд на себя со стороны может сыграть с ними злую шутку. Они могут испытать очень серьёзный шок. Как они это воспримут? – Это очень серьёзный вопрос, очень. Я думаю, они сунутся в эту глобализацию, а потом немножко остынут – такое моё ощущение. Надеюсь на то, что Япония останется. Та Япония, которую люблю я, которую любят другие. Иррационально верю, что суси останутся.

...

…лет спустя: Профессор Мещеряков по-прежнему читает лекции в Москве – приходите!

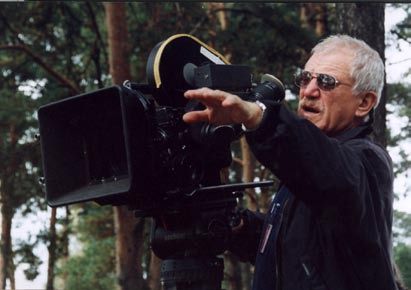

Александр Митта, режиссёр (интервью 2003 года)