В таких условиях вести осаду Силистрии не представлялось возможным, да не было и нужды. Багратион правильно решил, что лучше всего перевести войска на левый берег Дуная, перезимовать, а с весны идти на Балканы. Этот план давал также возможность оказать большую помощь храбро сражавшимся за свою независимость сербам. Однако император Александр, не желая ни с чем считаться, требовал во что бы то ни стало взять Силистрию и продолжать наступление.

В этб время в Петербург из Константинополя прибыл молодой барон Гюбш, сообщивший императору, что среди турок идут раздоры и поэтому, по его мнению, разбить их сейчас не представляет никакой трудности. Император поверил барону и отклонил все справедливые доводы Багратиона. Получив это сообщение, князь пришел в негодование.

– Как? Русскому главнокомандующему нынче верят меньше, чем мальчишке, не имеющему никакого понятия! – воскликнул он, не стесняясь присутствия адъютантов. – Мне нет доверия! Немецкий щенок стоит больше! Отблагодарили, спасибо! Да все равно, чего не надо – делать не буду, я не двуличка! Баста! Подаю в отставку! За дураков не ответчик!

В феврале 1810 года Багратион получил отставку. На его место назначался молодой генерал Николай Михайлович Каменский.

Денису новый главнокомандующий был известен по прошлым кампаниям с хорошей стороны. К тому же в армии собрались почти все близкие люди: Раевский, Кульнев, Базиль, Левушка… Был слух, что и Ермолов, произведенный в генерал-майоры и находившийся в Галицийской армии, переводится сюда. Тем не менее Денис, привязанность которого к Багратиону выросла еще сильнее, не раздумывая, решил следовать за ним.

Но князь, поблагодарив за любовь и преданность, сказал:

– Я сам не знаю, куда меня пошлют… Можешь пока остаться у Кульнева, однако ж помни, душа моя, что я считаю тебя своим. Ежели получу назначение, приезжай, всегда рад буду…

– Постоянное внимание и доверие вашего сиятельства делают меня навек самым признательным должником вашим, – с чувством ответил Денис. – Служба у вас – счастливейшие дни моей жизни! И ничто не может удержать меня, чтобы при первом известии незамедлительно явиться к вам…

– Ну, это еще как тебя отпустят! – с благодушной иронией заметил Багратион.

– Я полагаю, что Яков Петрович Кульнев…

– Да не в нем дело, душа моя! – перебил, улыбаясь, Багратион. – Кульнев-то отпустит, а вот что скажет прелестная Аглая Антоновна?

Поняв, что князь намекает на "каменский случай", Денис смутился, покраснел.

– Я дал слово вашему сиятельству…

– Шучу, шучу, не обижайся! – поспешил успокоить Багратион. – Кто богу не грешен, кто бабке не внук! Я уверен, впредь с тобой того не случится… А теперь, пока здесь начальствую, – после небольшой паузы закончил он, – даю тебе в награду за примерную службу отпуск на месяц… Меня, кстати, до Киева проводишь!

Денис от такого предложения не отказался. Армия, все-таки переведенная Багратионом на левый берег Дуная, стояла на зимних квартирах, боевых действий пока не предвиделось. Да и то сказать: служил ведь без надежд на отличия и награды. Вправе хоть чем-нибудь вознаградить себя! И конечно, провел свой отпуск в Каменке, где встречен был более любезно, чем сам предполагал.

Тем временем новый главнокомандующий наводил в армии свои порядки. Войска, до сих пор знавшие Каменского как способного и храброго генерала, были поражены огромной переменой, происшедшей с ним. Дело объяснялось просто. Сын фельдмаршала, жестокого крепостника и самодура, убитого в прошлом году крестьянами за вечные издевательства, Каменский унаследовал от родителя дурные черты его характера. Находясь в небольших чинах, он не проявлял этих черт слишком наглядно, но, постепенно возвышаясь, пользуясь благосклонностью императора Александра и Аракчеева, все более и более становился заносчивым, завистливым, жестоким. После убийства отца стал мстительным и окончательно перешел в лагерь поклонников палочной дисциплины. Это обстоятельство, очевидно, и послужило одной из главных причин для назначения Каменского на пост главнокомандующего.

Император давно уже с неудовольствием наблюдал за деятельностью Багратиона, устраивавшего войска по суворовскому образцу. Человеческое отношение к "нижним чинам" и разумное поощрение солдатской инициативы казались недопустимым либерализмом.

Назначая Каменского, император сказал ему:

– Князь Петр Иванович слишком мягок, не всегда придерживался установленных правил, несколько распустил войска… Надеюсь, вы наведете там настоящий порядок… Я предоставляю вам полную свободу действий!

Приехав в армию, Каменский издал приказ, полный угроз тем, кто не будет оказывать ему доверия. На другой день отменил все "поблажки", введенные для "нижних чинов" Багратионом. Приказал расстрелять без суда нескольких солдат, виновных в различных мелких нарушениях приказов. Полковым командирам предложил усилить строгость и по своему усмотрению гонять провинившихся солдат сквозь строй до трех тысяч раз.

С генералами и офицерами главнокомандующий держался надменно, оскорблял их на каждом шагу. Никаких советов признавать не желал. Доходило до того, что открыто называл себя гением, а всех окружающих дураками. Подобное поведение ничего, кроме вреда, не принесло. Войска упали духом. Многие командиры покинули армию.

Начав в мае наступление, Каменский на первых порах овладел Базарджиком и Силистрией, но под Шумло́й был вынужден остановиться. Эту хорошо укрепленную крепость защищали лучшие турецкие войска под начальством великого визиря Юсуфа-паши. А русская армия, растянувшаяся на восемьдесят верст, томимая зноем, таяла от повальных болезней. Но главное – был утерян боевой суворовский порыв, отличавший войска, когда они находились под командой любимых начальников.

Не считаясь ни с чем, Каменский объявил в приказе, что через два дня возьмет Шумлу. Раевский, командовавший одним из корпусов, будучи на обеде у главнокомандующего, высказал сомнение.

– Я не думаю, что Шумлу так легко взять, как ваше сиятельство предполагает.

– А все-таки она будет взята, если я приказал! – заносчиво возразил Каменский. – Послезавтра мы там обедаем! Не сомневайтесь! Я уже заказал кондитеру изготовить на сладкое турецкую башню из крема, украшенную моими гербами.

– Отважное предприятие, ваше сиятельство, при такой жаркой погоде, – насмешливо ответил Раевский, намекая, что крем может растаять.

Каменский промолчал. Но на следующий день отрешил Раевского от должности, послал в Яссы командовать резервами.

Вскоре начались неудачи. Вынужденный отступить от Шумлы, Каменский перебросил войска к Рущуку, но под стенами этой крепости снова потерпел поражение. Осаду приморской крепости Варны тоже пришлось снять.

* * *

Денис, произведенный по старшинству в ротмистры, исполняя обязанности бригад-майора в авангардном отряде Кульнева, как и все командиры суворовской школы, ясно видел, что причины почти всех неудач заключаются в отходе главнокомандующего от суворовских методов, в негодной попытке вновь возродить в войсках ненавистную прусскую систему, основанную на палочной дисциплине.

Денис в то время особенно подружился со штаб-ротмистром Сергеем Григорьевичем Волконским. Этот хорошо образованный и либерально настроенный офицер был душой довольно значительного кружка независимо державшейся офицерской молодежи, не скрывавшей своего неодобрительного отношения к действиям главнокомандующего.

Выражая настроения этой независимой молодежи, Денис Давыдов 14 июля 1810 года из лагеря под Рущуком писал Раевскому:

"С тех пор как вы нас оставили, милостивый государь Николай Николаевич, много воды утекло. Курс нашего могущества с часу на час упадает. Угрозы, дерзости, бешенство против артиллерийских генералов не дают ни ядер, ни бомб, ни брандкугелей… Все окружающие великого Могола бранены, разбранены и ошельмованы по пяти раз на день. Со всем тем дела не только лучше не идут, но еще расстраиваются более и более. Время прошло, когда какое-то преимущество, называемое гением, а нами – дурацким счастьем, давало право делать неистовства без возмездия и критики. Нынче мы… у Рущука. Маска спала, и остался человек. Да какой! Все глаза открыли и все так кричат, что и я опасаюсь слушать…".

Как-то раз Волконский объявил товарищам:

– Нашего полку прибыло, господа! Приехал граф Павел Александрович Строганов и при первой же встрече с нашим великим Моголом высказал себя противником его самодурств…

Имя Строганова пользовалось среди офицеров большой популярностью. Привлекала необычайная его биография. Молодой граф, воспитанник француза-республиканца Жильбера Ромма, будучи в Париже во время революции, высказывает открыто свои симпатии восставшему народу, участвует в штурме Бастилии, вступает в якобинский клуб. А возвратившись в Россию, сближается с великим князем Александром Павловичем и после его воцарения становится членом негласного комитета и министром. Но, убедившись, что былой либерализм царственного друга быстро испарился, Строганов выходит в отставку и простым волонтером отправляется в действующую армию.

Порядки, устанавливаемые в войсках Каменским, привели Строганова в негодование.

– Я не ожидал видеть столь жестокого обращения с людьми, как у вас, – сказал главнокомандующему Строганов с присущей ему откровенностью. – И мне хочется напомнить вашему высокопревосходительству, что поразительные успехи Суворова во многом зависели от гуманного обращения с людьми, а не от учащенных наказаний и зуботычин…

Каменский вспыхнул. Он давно не терпел никаких замечаний. И будь его воля, он стер бы в порошок этого волонтера-офицеришку с якобинскими замашками! Но приходилось сдерживаться. Строганов хотя и снял мундир министра, а все же имел свободный доступ к императору, а у того семь пятниц на неделе.

– В своих действиях я буду отчитываться сам, – сухо ответил Каменский, – а вас прошу не запамятовать, что, пока я командую армией, здесь все будет подчиняться моим, а не каким-либо иным приказаниям.

Строганов откланялся и более с Каменским встречаться не пожелал, но от критики его поступков не отказался. Квартира Строганова сделалась постоянным местом сбора всех недовольных офицеров. Тут часто бывали и Кульнев, и Волконский, и Денис, и Левушка. Денису нравилась склонность любезного хозяина к распашным беседам и подкупающая откровенность, с какою он вспоминал о революционных событиях в Париже. Однажды, заметив, что Давыдов появляется в авангардных частях в гусарской форме, представляя тем самым хорошую мишень для турок, граф предостерег от подобной неосторожности и тут же подарил Денису превосходный казацкий чекмень, от которого тот не отказался, отблагодарив графа стихами.

Вскоре Строганов по настойчивой просьбе Каменского был из армии отозван. А затем опала постигла и тех, кто посещал его. Прежде всего Кульнева.

В сражении при Батине Якову Петровичу было приказано командовать атакующими войсками левого фланга. Эти войска, состоявшие из недавно сформированных частей, несколько раз поднимались в атаку, но не могли устоять против мощного на этом участке огня турецкой артиллерии и неизменно с большим уроном откатывались назад.

Убедившись, что все старания напрасны и нужна перестройка войск, а главное – пополнение орудиями, Кульнев приказал прекратить дальнейшие атаки.

В это время на левый фланг примчался Каменский, сопровождаемый адъютантами.

– Что у вас такое, генерал? – сердито спросил он у Кульнева, соскочив с коня. – Почему прекращены атаки?

– Бесполезно теряем людей, ваше сиятельство, – ответил Кульнев. – Превосходство неприятельской артиллерии столь очевидно…

Каменский не дал договорить фразы, яростно крикнул:

– Вздор! Чепуха! Приказываю возобновить!

– Я доложил вашему сиятельству, – стараясь держаться как можно спокойней, повторил Кульнев, – почему атаки не удаются…

– Потому, что начальники, – перебил Каменский, – не подают примера храбрости, а много умничают и рассуждают!

Кульнев изменился в лице. В финской кампании он с небольшим отрядом героически прикрывал отступление армии Каменского, допустившего тогда явную оплошность.

– Граф, вы слишком скоро забыли про Куортани и Оровайс, – напомнил Кульнев.

Каменский пришел в бешенство, затопал ногами и, наконец, приказал своему адъютанту Арсению Закревскому арестовать Кульнева.

Яков Петрович хладнокровно расстегнул портупею, бросил саблю к ногам главнокомандующего.

– Вы можете ее у меня отнять, граф, – спокойно сказал он, – но более от вас я никогда ее не приму…

И на другой же день Кульнев уехал из армии.

Денис Давыдов тоже не захотел оставаться в армии, где заводились чуждые ему порядки. Он возвратился к Багратиону, назначенному командующим Западной армией, расположенной в районе Житомира и Луцка.

Глава третья

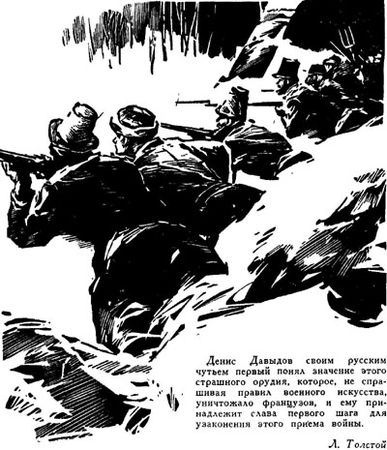

Денис Давыдов своим русским чутьем первый понял значение этого страшного орудия, которое, не спрашивая правил военного искусства, уничтожало французов, и ему принадлежит слава первого шага для узаконения этого приема войны.

Л. Толстой

I

В начале 1812 года всем уже было ясно, что военная гроза неотвратимо надвигается. Россия, вынужденная по Тильзитскому договору примкнуть к континентальной блокаде, проводимой Наполеоном, с каждым годом все сильнее ощущала тяжесть этой системы. Резкое сокращение вывоза сырья за границу подрывало экономику страны, плачевно отражалось на финансах. Курс рубля катастрофически падал.

Чтобы немного поправить положение, русское правительство тайно возобновило торговые отношения с Англией, а затем ввело новый, повышенный таможенный сбор с товаров, ввозимых из Франции, чем чувствительно задевались интересы французской крупной буржуазии.

Наполеон, ставший властелином почти всей Западной Европы, не мог мириться с тем, что Россия, оставаясь независимым, жизнеспособным государством, самостоятельно развивала свою экономику и не желала способствовать его политике. Наполеон мечтал о мировом господстве. Он хотел проникнуть даже в Индию. Независимость России была главным препятствием для осуществления его захватнических планов. Наполеон, начал подготовку новой войны, угрожая русскому народу полным порабощением.

Уже осенью 1811 года полковник Чернышев, посланный императором Александром в Париж, доносил:

"Война решена в уме Наполеона… Мысль о мировладычестве так льстит его самолюбию и до такой степени занимает его, что никакие уступки, никакая сговорчивость с нашей стороны не могут уже отсрочить великой борьбы, долженствующей решить участь не одной России, но всей твердой земли…"

Наполеон собрал для похода в Россию огромную армию, насчитывавшую шестьсот тысяч человек при тысяче четырехстах двадцати орудиях. Кроме того, он надеялся на помощь Турции: по его мнению, она могла выставить стотысячную кавалерию для вторжения на Украину. Наполеон заранее послал в Константинополь опытных агентов Латур-Мобура и Андреосси, поручив им всеми способами склонить турок к затягиванию военных действий против русских. Однако из этой затеи ничего не вышло. Главнокомандующий Молдавской армии генерал Каменский внезапно скончался. Назначенный на его место Михаил Илларионович Кутузов, совершив блестящий маневр, разгромил турецкую армию на Дунае и, несмотря на интриги французов, принудил султана к миру. По договору, заключенному Кутузовым в Бухаресте, турецкая граница отодвинулась от Днестра к Пруту. Бессарабия освобождалась от турецкого ига, участь сербов, болгар и других славянских народов значительно облегчалась. А войска Молдавской армии могли быть теперь частично переброшены на западную границу.

Узнав о подписании Бухарестского мирного договора, Наполеон пришел в сильнейшее негодование.

– У этих болванов турок дарование быть битыми! – воскликнул он. – Победа Кутузова так велика, что я предвидеть этого не мог!

И все же русские вооруженные силы по численности намного уступали силам наполеоновской армии. Да и устройство русских войск внушало серьезные опасения. Император Александр под давлением оппозиционно настроенных дворянских и военных кругов вынужден был два года назад сместить графа Аракчеева с поста военного министра, назначив на его место генерала Барклая де Толли. Новый министр начал довольно энергично проводить необходимые оборонные мероприятия, но они парализовались вмешательством самонадеянного и невежественного в военном деле императора, находившегося всецело под влиянием тупого адепта прусских доктрин генерала Карла Людвига фон Пфуля. Этот проповедник абстрактных военных теорий за шесть лет пребывания в России не сумел даже научиться русскому языку, хотя его денщик, неграмотный солдат Федор Владыко, выучился за это время отлично говорить по-немецки, помогая при случае своему хозяину объясняться с русскими. Пфуль выработал нелепый и предательский план обороны, который, однако, был одобрен императором. Русские войска, стоявшие на западных границах, разделялись на три армии.

Первая, численностью сто двадцать семь тысяч человек, стоявшая от Балтийского моря до Гродно, должна была вести главные бои с неприятелем, а в случае отступления, по мысли Пфуля, сосредоточиться при местечке Дриссы, в заранее укрепленном лагере, представлявшем настоящую ловушку для русских войск. Командование этой армией император поручил военному министру Барклаю.

Вторая армия, имевшая сорок семь тысяч человек под начальством Багратиона, располагалась южнее Гродно – она обязывалась действовать в тылу и на флангах противника.

Третья армия, насчитывавшая сорок четыре тысячи человек под командованием Тормасова, должна была защищать подступы к Украине.