"Милый Андрюша, пишу к тебе с глазами, наполненными слез, а сердце и душа тоскою и горестию; закатилась звезда светлая. Россия потеряла Пушкина! Он дрался в середу на дуели с Дантезом, и он прострелил его насквозь; Пушкин бессмертный жил два дни, а вчерась, в пятницу, отлетел от нас; я имела горькую сладость проститься с ним в четверг; он сам этого пожелал. Ты можешь вообразить мои чувства в эту минуту, особливо когда узнаешь, что Арнд с первой минуты сказал, что никакой надежды нет! Он протянул мне руку, я ее пожала, и он мне также, а потом махнул, чтобы я вышла. Я, уходя, осенила его издали крестом, он опять мне протянул руку и сказал тихо: перекрестите еще; тогда я опять, пожавши еще раз его руку, я уже его перекрестила прикладывая пальцы на лоб и приложила руку к щеке: он ее тихонько поцеловал, и опять махнул. Он был бледен как полотно, но очень хорош: спокойствие выражалось на его прекрасном лице.

Других подробностей не хочу писать, отчего и почему это великое несчастье случилось: оне мне противны…"

Как прочитал это письмо Андроников – передать трудно. Если бывает вдохновение невыносимого горя, то здесь оно присутствовало. Он прочитал, произнес это редкое по могучей простоте слога письмо с соблюдением фонетических особенностей старинного стиля. Этот документ стал трагическим монологом передачи, ее вершиной.

А потом шла большая приписка Софьи Карамзиной, где описывался поединок и поразительное спокойствие Пушкина накануне его. Из этой приписки Андроников резко выделил слова поэта, сказанные Данзасу по пути с дуэли:

"Кажется, это серьезно. Послушай: если Арендт найдет мою рану смертельной, ты мне это скажешь. Меня не испугаешь. Я жить не хочу".

Я ЖИТЬ НЕ ХОЧУ.

Разве мы по-настоящему задумывались над состоянием Пушкина накануне гибели? Нас справедливо учили, что он боролся, хотел мстить. Мы знали, что его погубили. Но в этом рассказе на наших глазах его довели до гибели. Прежде выстрела Дантеса и приговора Арендта мы увидели смертельно измученного поэта, поняли, как был превзойден предел его жизненных сил.

Смертью Пушкина рассказ не закончился. Она означила лишь середину его. Далее вся предшествующая тема стала повторяться, обогащенная скорбью и подробностями, от которых не уйти. Такое построение, еще более напомнившее симфонию, не выглядело нарочитым – оно отвечало ходу переписки и времени.

К повторяющейся теме гибели присоединилась новая – образ второго общества, истинной публики Пушкина. Как это обычно случается с поэтами, эта публика материализовалась, когда сам поэт сделался явлением духовным. Она прорывала заставы и цепи, раскупала "Евгения Онегина", шелестела списками стихов.

Свет, состоявший из сплошных индивидуальностей, был показан общей массой. Масса выступила перечнем индивидуальностей. Рассказчик рисовал их броскими мазками. Плачущий старик, сказавший: "Мне грустно за славу России". Другой, заметивший, что "Пушкин ошибался, когда думал, что потерял свою народность". Чиновники, студенты, военные, артисты, простолюдины. Может быть, их двадцать тысяч, может быть, больше. Из этой массы выделяются редкие голоса, четко показанные пластичные фигуры.

Оттуда, из "второго общества", прозвучали и стихи Лермонтова. Андроников ушел от соблазна показать его. Стихотворение вписано в письмо все той же Софи и читается ее голосом. Она восхищается неведомым автором ("Как это прекрасно, не правда ли?"), но ближе к середине Андроников начинает читать сам, и мы понимаем, как мелко ее восхищение, как вся она во власти настроения минуты, мнений дня. Заканчивает стихи рассказчик снова за Софи, возвращая нас в 1837 год.

Тема гибели разрастается в драму переоценки случившегося. "Его погубили", – соображает сестра Софи, Екатерина Мещерская. "Его погубили", – ужасается все понявший вдруг Александр Карамзин. И как тени снова проходят Натали с ее автоматизмом кокетства, вальсирующий Дантес, льстящий друзьям поэта, старик Геккерен, с патологической страстью ведущий интригу пасынка, и, наконец, кристаллизуется всепроникающая материя власти – двор. Организуя приличный декорум смерти, он с известной виртуозностью спускает на тормозах готовую вспыхнуть общественную демонстрацию. Поскромнее, потише, полегче – так и видится его регулирующая длань. Умер всего лишь член общества камер-юнкеров, не придворный историограф, каким был Карамзин, не статский генерал, каким по чину своему являлся Жуковский. В церкви, при отпевании, "весь Петербург" – остальные десятки тысяч оттеснены. Для порядка – ограда жандармов, для декорума – шеренги послов. Последние изумлены: как, Пушкин, оказывается, имел для России такое значение? Удивленные послы – их Андроников подчеркнуто театрально показал каждого одной фразой – последние образы рассказа.

Наступает тишина, куда-то отодвигается церковь со светским говором, потом мрачная толпа, потом кучка друзей. Как будто по специальным пропускам мы проходим сквозь охранные цепи. Опускается ночь, и, точно через черный ход, выносят поэта…

Век уходит не однажды, а много раз. Его календарный конец приветствуют авторы новогодних тостов, придающие цифре с нулями мистическое значение. А жизнь течет, как текла. Постепенно материальный мир наступившего столетия вытесняет из нашего быта вещи предшествующего. Это ощущается всеми. Еще раньше начинают свое движение идеи нового века, родившись где-то в недрах предыдущего. Наконец наступает время, когда уходят люди. В скоростных заботах середины нового столетия это мало кем замечается. Между тем мы присутствуем сейчас при конечном прощании. В дни космических полетов исчезают в небытие последние участники создания русской культуры XIX столетия. Писатели, артисты, музыканты, ученые, отмеченные неповторимым обаянием духовной элиты русского общества. Разноречивый и разнородный XIX век превращается в единое понятие. Различия давно и устойчиво классифицированы, но Карамзин и Ключевский, Каратыгин и Щепкин, Брюллов и Крамской, Белинский и Писарев уже не видятся антиподами. Наш глаз не травмируют стоящие рядом творения Росси и анонимные детища "николаевского ампира", хотя шестидесятнику их соседство могло показаться кощунством. В отношении к XIX веку все явственнее проступает неопределимый в научных терминах нравственный потенциал прошлого столетия. Это ощущение века, присущее не специально изучающим его, но простым смертным.

Секрет воздействия телевизионного рассказа Андроникова в непрерывном присутствии этого нравственного потенциала. Он в законченности судеб и философий, в нашем знании результатов тех и других, в чистоте страданий, не замутненных болезненной рефлексией, в цельности понятий добра и зла и даже в примитивности, на наш сегодняшний взгляд, интриги, погубившей поэта. Сложность людей XIX века предстала образцом классической простоты.

Сила телевизионной "Тагильской находки" в неожиданном сочетании современной документальности, наиболее убеждающей сегодняшнего человека, нетерпимого к фальсификациям, с "хрестоматийным" прошлым. Мы как бы посмотрели хроникальный фильм о гибели Пушкина, прокомментированный умным и страстным комментатором-очевидцем.

Рассказ Андроникова подходил к концу, и мы, его зрители, уже не помнили времени его начала, не помнили и того, где мы сейчас. Мы жили в совершенной слитности с источником и содержанием захватившей нас жизни. Все яснее обнаруживалась еще одна грань "Тагильской находки". Она проявлялась, конечно, в течение всего рассказа, но очевидной для меня сделалась к концу. Андроников создавал (и создает в других своих передачах) комплекс уважения к культуре XIX века и вообще к культуре. В его рассказе светило неотразимое гипнотическое обаяние рукописей, стихов, старых пожелтевших писем, карикатур. За всем этим вставала значительность и важность встреч поэтов, писателей, артистов, их разговоров, мыслей, короче – самого духа высокой интеллигентности, отличавшей русское общество. Живой дух этот создавался также множеством сведений, казалось бы, незначительных деталей, подробностей.

И все это было важно и значительно для обычных, не слишком литературно образованных зрителей, моих случайных товарищей у телевизора. Подтверждалось известное: культура, не заискивающая перед простыми людьми, стремящаяся поднять их до своего уровня, вызывает их уважение и преклонение.

Так исполнил Андроников свою пушкинскую роль. Ее показывала вся объединенная телевизионная сеть Союза, более двадцати ретрансляционных центров. На следующий вечер по требованию зрителей передачу повторили.

Вполне вероятно, что ее смотрели пятьдесят миллионов человек.

1963

ВЕРА УЛЬЯНОВА. И. Л. Андроников и лермонтовские "Тарханы"

В июле 2011 года в музей-заповедник "Тарханы" от тамбовского коллекционера С. Н. Денисова поступило несколько интересных предметов. При этом, как это часто случается в процессе поиска и сбора музейных предметов, удивительным образом переплелись события, происходившие в разные годы и, казалось бы, не имеющие никакого отношения друг к другу. Между тем события эти связаны с именем одного из самых известных почитателей творчества М. Ю. Лермонтова – И. Л. Андроникова.

Впервые Ираклий Луарсабович Андроников побывал в Тарханах в 1948 году. Произошло это при следующих обстоятельствах. Большая группа московских писателей, ученых и артистов ехала из Пензы в г. Белинский (бывший уездный город Чембар в двадцати верстах от Тархан, где жил В. Г. Белинский. – В. У.) для участия в мероприятиях, посвященных 100-летней годовщине со дня смерти критика. Находившийся в составе делегации И. Л. Андроников попросил остановить ему в Лермонтово, чтобы посетить музей любимого поэта (дорога на Чембар, как раз в те дни переименованный в г. Белинский, проходит мимо села Лермонтово, бывш. Тарханы. – В. У.), так как чувствовал: "…не может мимо проехать, не имеет на это права". Осмотр музея в составе многочисленной делегации, среди многолюдных толп посетителей музея никак не мог удовлетворить И. А. Андроникова, и он стал "хлопотать", чтобы руководитель группы А. А. Фадеев разрешил ему остаться до следующего утра, а назавтра со всеми вместе вернуться в Пензу. "Александр Александрович Фадеев подумал… и разрешил".

Весь день Ираклий Луарсабович бродил по бывшей барской усадьбе, в которой прошли детство и отрочество будущего поэта, осматривал экспозиции, тарханские церкви, склеп и могилу М. Ю. Лермонтова. Позднее в "Рассказах литературоведа" И. Л. Андроников описал свое пребывание в Тарханах. С особенным чувством он рассказывал о смотрителе тарханской часовни Андрее Ефимовиче Исаеве: "Сторожит часовню и водит по ней экскурсии сторож-колхозник, лет примерно семидесяти. Никогда и нигде еще не доводилось мне видеть и слышать такого экскурсовода! Он рассказывает о Лермонтове так живо, так подробно и достоверно, что, кажется, он был командирован в ту эпоху и только недавно вернулся".

Между прочим, А. Е. Исаев изложил И. А. Андроникову "свое предложение в Союз писателей": прислать в день гибели М. Ю. Лермонтова "небольшую делегацию" от писателей, "чтобы один стихи почитал, а другой речь сказал. И возложили бы". Ираклий Луарсабович не только передал "товарищу Фадееву" просьбу "сторожа при могиле Михал Юрича", но и сам вместе с другими в день памяти поэта приехал в Лермонтово и в книге отзывов оставил запись: "25 июля 1948. Мы приехали к Лермонтову, чтобы возложить на его могилу венки от имени советских писателей и ученых".

О своих впечатлениях о музее лермонтовед написал: "Этот скромный домик, эти тенистые аллеи, эти тихие пруды и бесконечный простор говорят сердцу и воображению нисколько не меньше, чем многие тома о жизни и творчестве Лермонтова. Встречи с колхозниками села Лермонтово, с сотрудниками музея, благоговейное их отношение к памяти Лермонтова, эти безмолвные процессии у входа в прохладном склепе глубоко взволновали меня".

С этого времени имя И. Л. Андроникова неразрывно связано с "Тарханами".

Музей бережно хранит не только найденные им лермонтовские реликвии, но и всё, что связано с самим лермонтоведом. Вот передо мной книга отзывов с его вышеприведенной записью. Вот на фотографиях 1964 года И. Л. Андроников запечатлен в Тарханах: выступает на юбилейной лермонтовской научной конференции, стоит у могилы поэта, дает автограф профессору Пензенского педагогического института К. Д. Вишневскому и др. Хранится в музее книга "Лермонтов. Исследования и находки" с дарственной надписью, подаренная автором в год 150-летия со дня рождения поэта: "Дорогому музею Михаила Юрьевича Лермонтова в Тарханах, который всегда в сердцах и в мечтах. Ираклий Андроников. 4 окт. 1964". А вот сопроводительное письмо Андроникова к бесценному дару в музей – альбому Солнцевых с рисунком и автографом поэта: "Я передаю этот альбом… в дом, в котором Лермонтов провёл первые тринадцать лет своей прекрасной и удивительной жизни. Пусть он лежит здесь…"

Известно, что Андроников разыскал и передал в музеи поэта большое количество лермонтовских реликвий. "Литературовед-скороход, путешественник, странник… мчится без оглядки за тысячи километров ради старой бумажки, на которой начертано хоть несколько слов рукою Глинки, Вяземского или безмерно им любимого Лермонтова, – писал Корней Чуковский. – И так огромен, так жарок его интерес к этим лермонтовским неведомым строчкам, что кажется, узнай он, что одна из этих бумажек лежит на дне Атлантического океана, он, не медля, нырнул бы в океанскую пучину и вынырнул с этой бумажкой в руке".

Сам И. Л. Андроников писал: "Даже полтора столетия спустя ещё возможны самые неожиданные находки, связанные с именем и творчеством одного из самых гениальных писателей, когда-либо живших на земле". Жизнь подтверждает справедливость слов лермонтоведа. Новые находки, о которых далее пойдет рассказ, действительно неожиданные и удивительные, связаны с именем И. Л. Андроникова.

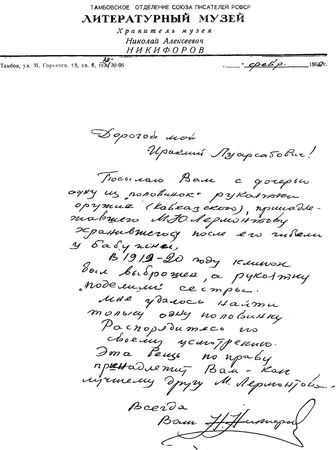

Уже после смерти И. Л. Андроникова в начале мая 1995 года в музей позвонила его вдова Вивиана Абелевна Андроникова. Она сообщила, что у нее, по всей видимости, должна быть вещь, принадлежавшая М. Ю. Лермонтову, но что она не может хорошенько разобраться, и просила приехать помочь ей. Поехать к В. А. Андрониковой директор музея Тамара Михайловна Мельникова поручила мне. Таким образом мне посчастливилось познакомиться с этой удивительной женщиной. В первые же минуты нашего знакомства, буквально "с порога", Вивиана Абелевна рассказала мне о том, что с помощью сотрудников Гослитмузея она разбирает архив мужа. Просматривая переписку, она обнаружила письмо тамбовского краеведа Н. А. Никифорова от февраля 1962 года следующего содержания: "Дорогой мой Ираклий Луарсабович. Посылаю вам с дочерью одну из "половинок" рукояти оружия (кавказского), принадлежавшего М. Ю. Лермонтову, хранившегося после его гибели у бабушки.

В 1919–1920 году клинок был выброшен, а рукоятку "поделили" сестры.

Мне удалось найти только одну половинку. Распорядитесь по своему усмотрению. Эта вещь по праву принадлежит Вам – как лучшему другу М. Лермонтова.

Всегда Ваш Н. Никифоров".

Письмо это привело В. А. Андроникову в большое смятение, так как она твёрдо знала, что никакую "половинку" рукояти кавказского оружия поэта ни в один лермонтовский музей Ираклий Луарсабович не передавал. Это означало, что она должна быть в доме, но все ее поиски оставались тщетными. Единственным вариантом после длительных поисков оказался несколько странный, на её взгляд, предмет: закрепленная на тяжелой мраморной пластине металлическая "штука", украшенная растительным орнаментом. С нею Вивиана Абелевна стала обращаться ко всем окружающим, но те только пожимали плечами, так как серебряный с черненым узором предмет на мраморной пластине был мало чем похож на оружие, больше напоминал декоративное украшение.

Вивиана Абелевна достала "эту штуку", и мы вместе стали думать, каким образом она может быть рукоятью. При внимательном осмотре выяснилось, что крепление к пластине – более позднее, т. е. не родное. Дальше всё оказалось просто. Если рассматривать предмет отдельно от пластины, всё становится понятно: и продольное отверстие в нижней части (в него вкладывался клинок), и назначение расширения в верхней его части, и то, что если снять с пластины эту половинку и к плоской её части (той, что лежит непосредственно на мраморе) приложить точно такую же вторую, получится полноценная рукоять.

Радости Вивианы Абелевны не было предела. Она поспешила поделиться ею с пришедшим из школы внуком, затем – с возвратившейся с работы дочерью, и все были счастливы тем, что наконец-то мучившая ее проблема благополучно разрешилась. Вивиана Абелевна была уверена в том, что только по чистой случайности реликвия осталась в доме. От имени своего мужа она передала уникальный предмет в дар музею, считая это своим долгом. "Ираклий Луарсабович непременно подарил бы это "Тарханам", – повторяла она. – У нас дома ничего такого не хранится: если Ираклий Луарсабович находил что-то интересное, он сразу же предавал все в музеи. И этот эфес (так Вивиана Абелевна называла рукоять. – В. У.) должен быть в музее Лермонтова, иначе на моей душе будет грех".

Обладая несомненно более высокими нравственными и духовными качествами, чем многие окружающие, она умела видеть в других лучшие качества и откровенно восхищаться ими. В продолжение всей нашей встречи Вивиана Абелевна от души расхваливала и сотрудников Гослитмузея, помогавших ей разбирать архив мужа, и лермонтовский музей в Тарханах, в котором была двадцать лет назад, и директора музея Тамару Михайловну Мельникову, и меня за то, что сообразила, каким образом "эта штука" может служить "эфесом" – на всё хватало доброты и щедрости её сердца.

Так случилось, что через две недели Вивиана Абелевна Андроникова скончалась. А нам предстояло атрибутировать и описать её дар.

Письмо Н. А. Никифорова И. Л. Андроникову, февраль 1962 г.