Идут белые снеги,

как по нитке скользя…

Жить и жить бы на свете,

но, наверно, нельзя…

(Евгений Евтушенко)

1 апреля 2017 года умер Евгений Евтушенко, а вместе с ним умерла и эпоха поэзии, звучавшей с трибун стадионов. Шестидесятники – особое явление в нашей культуре, их объединяло не только искусство, но и безудержная любовь к жизни, экстравагантное поведение и бесшабашные, выходящие за рамки поступки. Их личная жизнь была даже ярче, чем жизнь общественная и культурная. Евгений Евтушенко стал символом и лицом эпохи. Современник и друг поэта на страницах этой книги рассказывает о творческих встречах и дружеских посиделках с Евгением Евтушенко, свидетелем и участником которых был сам.

Содержание:

Отступать некуда - Попытка постогоньковского "мемуара", или О том, что не вошло в мои интервью 1

Хождение по минному полю - Феликс Медведев о журналистике, библиофилии и рулетке 5

Неубитая юность поэтов 8

И были наши помыслы чисты… - Об одной встрече спустя тридцать лет 9

Андрей Вознесенский - "Мы были тощие. И уже тогда ничего не боялись" 9

Булат Окуджава - "Нас объединило и выдвинуло время" 14

Роберт Рождественский - "Нам всем крупно повезло" 14

Белла Ахмадулина - "У времени нет привычки ходить по обочине" 16

Мне нравится, что жизнь всегда права - С Беллой Ахмадулиной в канун ее 50-летия беседует корреспондент "Огонька" Феликс Медведев 17

Белла Ахмадулина - Ладыжино 20

"Я лишь объем, где обитает что-то…" 20

Сон 20

Евгений Евтушенко - Преждевременная автобиография 20

Феликс Медведев - Поправочка к "рукопожатию"… 28

Прощание с Андреем Вознесенским в Центральном доме литераторов 4 июня 2010 года 29

Ночной разговор с Евтушенко - Интервью на 80-летие 30

"Я никого из них никогда не обидел…" - Интервью с Евгением Евтушенко 31

Евгений Евтушенко - Идут белые снеги… 32

Феликс Медведев

Мой друг – Евгений Евтушенко

Когда поэзия собирала стадионы…

© Медведев Ф. Н., 2017

© Богаль А.Ю., 2017

© ООО "ТД Алгоритм", 2017

Отступать некуда

Попытка постогоньковского "мемуара", или О том, что не вошло в мои интервью

– Коротич? А кто это?

– Ты не слышал, к нам назначают какого-то Коротича? С Украины.

– Угадай, кто сменит Софронова.

– Исаев?

– Нет!

– Панкин?

– Нет.

– Степанов?

– Нет.

– Севрук? Боровик?

– Нет.

– Ну короче, не тяни!

– Коротич!

– Коротич?

Редакционные пересуды, слухи, молва. Прошло два месяца, как бывшего редактора проводили на пенсию, а нового все не назначали. И вдруг громом среди ясного неба: Коротич из Киева. Невероятно, но факт – эта фамилия была почти не знакома огоньковцам. А уж лично известного всей Украине литератора, редактора журнала "Всесвiт", среди нас не знал никто. Однажды на выступлении меня спросили, какая разница между работой в старом софроновском "Огоньке" и в журнале, который как бы родился заново после прихода в него Виталия Коротича? Каковы мои ощущения? Как можно чувствовать себя в ситуации напряженного внимания широких читательских кругов к "Огоньку"? Что такое для меня "глоток свободы"?

И я вспоминаю о работе в отделе литературы, которым руководил Владимир Енишерлов, ныне главный редактор "Нашего наследия". Работали мы вроде бы интересно. Делали интервью с известнейшими, уважаемыми писателями, публиковали материалы из литературного наследия Цветаевой, Ахматовой, Блока, выпускали украшенные цветными вкладками, насыщенные глубокими статьями номера, посвященные Пушкину, Гоголю, Чернышевскому, Лермонтову, Маяковскому. Нам охотно давали свои статьи Д. Лихачев, Л. Гумилев, другие видные ученые, публицисты. Но как часто мы останавливали себя на том, что работа идет вхолостую, журнал, как мне казалось, просто мало читали. Я не помню случая, чтобы в Доме литераторов или в Доме журналистов кто-то сказал доброе слово о той или иной публикации "Огонька". Наши старания уходили в прорву, в жуткую пустоту. Интересовались журналом лишь сами авторы, их ближайшее окружение, любители детективных романов с продолжениями, "кроссвордисты", собиратели цветных иллюстраций. Дело казалось безнадежным, думалось, что репутацию "Огонька" ничто изменить не сможет.

Разве могли мы предположить, что не пройдет и года, как все, абсолютно все изменится и мало кому известный внутри коллектива Коротич превратит журнал в самую авторитетную общественную трибуну перестройки. Причем сделает это быстро – буквально за несколько месяцев. Правда, справедливости ради надо заметить, что пришел он отчасти на готовое. Впервые его фамилия появилась на титульном листе "Огонька" в начале июля 1986 года. А между мартом и июлем журнал успел напечатать принципиальные для поднятия его реноме вещи. Самой сенсационной среди них была первая после многих десятилетий глухого молчания публикация стихов Николая Степановича Гумилева и статьи о нем В. Енишерлова.

Феликс Николаевич Медведев – российский журналист и писатель

Апрель 85-го изменил многое, но перестройка в умах людей – это медленный, изнурительный процесс. Если просмотреть подшивку "Огонька" начиная с апреля 1985 года до ухода А. Софронова из журнала, то поражаешься почти невероятному: на дворе революция, перерождение общества, а журнал не только не менялся, не замечал происходящего, но становился все консервативнее, все хуже и хуже. Последний раз фамилия Софронова, стоявшего у руля "Огонька" более тридцати лет, значится в 14-м номере за 1986 год. И вот сразу же, почти мгновенно после ухода человека, олицетворявшего застой и инерцию, "Огонек" совершил переворот в умах читателей, опубликовав стихи Гумилева. Это был конкретный акт духовной перестройки, акт настоящей гласности. Правда, и здесь все было не так просто. Отдел литературы не мог принять решение о публикации. Поэтому было составлено письмо-обращение общественности к Михаилу Сергеевичу Горбачеву с просьбой разрешить журналу напечатать стихи Гумилева и издать в библиотеке "Огонька" книжечку его стихов. Первую подпись под письмом поставил Валентин Распутин. Специально за этим я летал к нему в Иркутск. Не за очерком, не за интервью, а за одной-единственной подписью под письмом государственного значения. Недешево обошелся бухгалтерии издательства "Правда" этот автограф. Я пробыл у Распутина десять минут. Ближайшим рейсом вернулся в Москву. Вслед за авторитетным писателем свои подписи поставили Д. Лихачев, И. Глазунов, С. Бондарчук, Е. Евтушенко, Е. Велихов, А. Петрянов-Соколов… Отказался поставить свою подпись Р. Рождественский, мотивируя тем, что он не участвует в подобного рода коллективных обращениях.

Конверт с письмом я отвез в ЦК КПСС и сдал его для передачи Генеральному секретарю. В ближайшем номере появились стихи Гумилева. Это была подлинная сенсация. Впервые за шестьдесят лет – открытая, наша советская, не тамошняя, большая публикация, посвященная поэту трагической судьбы. Номер журнала со стихами Гумилева мгновенно разлетелся в киосках "Союзпечати". Люди не верили своим глазам, они читали стихи запрещенного поэта.

Мы приободрились, почувствовали свободу, раскованность, обнадеженные поддержкой читателей. В ближайших номерах появились насыщенная остротой восприятия текущего литературного процесса и интересными материалами, связанными с творчеством Пастернака, Рубцова, Шкловского, декабристов, "Литературная панорама" и блистательный очерк Александра Басманова (первый за многие-многие годы во всей нашей печати) о трагической судьбе художницы Марии Башкирцевой с воспроизведением ее работ, и рассказ Ирвина Шоу "Вдовы", и статья молодого журналиста, который позднее талантливо развернется в новом "Огоньке", Дмитрия Лиханова "Из жизни марионеток" о наркомании, и статья Э. Радзинского, и очерк Валентина Распутина "Кяхта", и репродукции Сомова, Григорьева, Головина, ранее не воспроизводившиеся в журнале. В дни 84-летия Вениамина Каверина я побывал у него в Переделкине, беседовал с ним, разговор получился раскованным, насыщенным размышлениями писателя о новом послеапрельском времени. Дал журналу Каверин и новые свои рассказы. Впервые за многие годы фамилия известнейшего советского писателя появилась на страницах "Огонька". Спустя неделю, когда новый редактор примет дела и его фамилия появится на обложке журнала, на редакционной летучке, услышав впервые мое имя, Виталий Алексеевич произнесет: "Это тот, что сделал для нас интервью с Кавериным?".

А я уже готовился к поездке в Красноярск для встречи с Виктором Петровичем Астафьевым. Мне давно хотелось с ним поговорить, я уважал его как писателя и как человека. По телефону договорились: встретимся в Москве на писательском съезде, который должен был вот-вот состояться. Я согласился с неохотой, мне хотелось побывать на его родине в селе Овсянка, что под Дивногорском, на Енисее. На съезде произошли события, отмеченные новой общественной ситуацией. Много было споров, дискуссий, смелых, решительных выступлений. Уже тогда начался процесс размежевания литературных сил, который позднее на страницах "Огонька" будет назван "гражданской войной" в литературе. Одним из инцидентов в работе съезда был протест грузинской делегации против публикации в журнале "Наш современник" рассказа Астафьева "Ловля пескарей в Грузии", который, по мнению грузинских писателей, оскорблял их национальные чувства. Виктор Петрович был раздосадован этим инцидентом.

В Красноярск я прилетел спустя несколько часов после возвращения домой Виктора Петровича. Не успел он отдохнуть после изнурительной дороги, как я нагрянул к нему со своим диктофоном. Говорил он горячо, душевно, с болью. Обо всем. О литературе, о войне, о друге своем Василии Шукшине, о матери, о начавшихся изменениях в обществе. Раза два мы выходили на волю, прогуливались то по берегу Енисея, то по пахнущему мятой сосновому лесу. Я чувствовал, что разговор получается, что я тащу крупную щуку журналистской удачи. И не ошибся. Материал "Не могу быть добреньким (Печальные беседы с автором "Печального детектива")" вызвал широкий общественный резонанс, обильную почту, его цитировали, перепечатывали.

С Виктором Петровичем я по-прежнему в добрых отношениях. Я по-прежнему благодарен ему за тот порыв к откровенному разговору, за честность, которую он проявил в беседе с корреспондентом "Огонька". В вышедшую недавно книгу "Зрячий посох", которую Виктор Петрович мне прислал в подарок, вложена открытка. В ней есть такие слова: "Я нарочно отобрал открытку с видом из окна моего кабинета, чтобы ты знал, что честная работа никем из порядочных людей не забывается…". Вид из окна астафьевского кабинета – это вид на Енисей, на вольный сибирский бор, на те места, где мы с ним прогуливались. И как бы с намеком он сделал надпись на титульном листе книги: ""Непамятливых памятью не мучай, а помнящим хоть час забвенья дай". Алексей Прасолов (эпиграф утерян при издании книги)".

Виктор Петрович пишет о честной работе. Я сожалею (все мы крепки задним умом), что не спросил его о многом. О Солженицыне, например, об отношении к нему, к его книгам, к его возвращению на Родину. И завидую телевидению, которое впервые в нашей гласности устами Виктора Астафьева реабилитировало великого русского писателя. Живого великого…

Я люблю своих героев, тех, с кем делаю очередное интервью. Я привязываюсь к ним, как к близким людям. Может быть, оттого, что вживаюсь в их судьбу, готовясь к встрече: читаю их книги, расспрашиваю о них знакомых, размышляю над их судьбами. А может быть, оттого, что люблю свое дело, свое ремесло – журналистику. Ох, как давно я решил для себя: буду журналистом. Еще учеником шестого класса. Что толкнуло тогда меня взять да написать в районку о лыжных гонках? Написал. Напечатали. Получил первый гонорар. Купил на него первую книгу для своей библиотеки. Было это в год смерти генералиссимуса. Помню, как плакал отец, сидя у допотопного радиоприемника. Помню только это, больше ничего из событий той поры. Да еще как по вечерам, сделав уроки (а может, еще и не сделав), строчил свои заметки. Входил во вкус. В моей библиотеке сохранилась книга В. Катаева "За власть Советов" с такой надписью: "За активное сотрудничество в районной газете "Новая жизнь" юнкору газеты Феликсу Медведеву. 10 мая 1954 года. Редактор газеты Н. Иванова". С той поры более тысячи интервью взял я у своих героев. Тогда это были простые труженики, учителя, председатели колхозов, секретари райкомов. Иные из них до сих пор звонят мне, напоминая о той давней поре.

Как резануло меня заявление в газете "Советская культура" популярного сегодня тележурналиста из Эстонии Урмаса Отта, что после записи со своим собеседником он больше не общается с ним, он его больше не интересует.

У меня все иначе: человек, у которого я взял интервью, становится как бы частью моей жизни, моей биографии. Какие-то отношения выливаются в дружбу, какие-то становятся предметом взаимного творческого интереса.

А как непросто порой выдерживать характер, натуру той или иной "звезды". Во время первой же встречи человек раскрывается, ты уже понимаешь, с кем имеешь дело: злой он или добрый, умный или глупый, заносчивый или доступный, простой. Несмотря на "рабочие" сложности, ты делаешь материал, и как приятно бывает потом слышать хорошие о нем слова. Не забуду, как после первого интервью с художником Ильей Глазуновым, опубликованного в "Огоньке", он, прочитав принесенный мною свежий номер журнала, воскликнул, обращаясь к жене: "Нина, почитай, первый раз интервью со мной прошло без моей правки. И получилось".

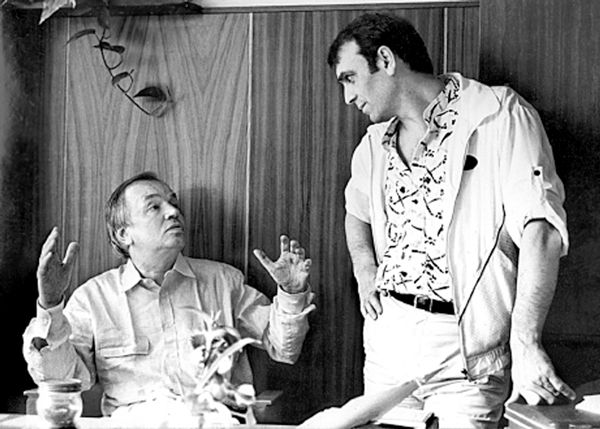

Феликс Медведев в редакции журнала "Огонек". 1970-е гг.

Илья Сергеевич в среде журналистов известен тем, что не просто вмешивается в материал, контролирует прохождение его, вычитывает, но и сам порой помогает корреспонденту написать его. И вообще с ним непросто иметь дело: избалованный славой, почестями, вниманием и почитанием, Илья Глазунов – тяжелый орешек для общения. Тем не менее с того первого интервью я сохраняю с ним дружеские отношения и рад, когда в моей телефонной трубке раздается его голос: "Ты что-то совсем забыл Глазунова, зазнался…".

С Андреем Вознесенским я знаком с 1959 года, с того первого разговора, когда он, еще неизвестный, еще "бескнижный", руководил поэтическим семинаром на совещании во Владимире. В софроновском "Огоньке" Вознесенский не печатался, тот журнал был для него под запретом, как, впрочем, и для многих других замечательных писателей, поэтов, драматургов, но с приходом Коротича Андрей Вознесенский стал одним из желанных авторов. С радостью я готовил его публикации о Владиславе Ходасевиче, о Марке Шагале, о Борисе Гребенщикове, брал у него интервью для материала "И были наши помыслы чисты", наконец, редактировал его книжку для библиотеки "Огонька" "10, 9, 8, 7…". А если после 59-го я бы с ним не встретился? Думается, что многое бы потерял.

Одни из последних журналистских знакомств – встречи с Анной Михайловной Лариной-Бухариной, с Софьей Карловной Радек, с Гелианой Григорьевной Сокольниковой, дочерью Сокольникова и Галины Серебряковой. Эти встречи-интервью – на всю жизнь. Ведь в судьбах моих героев – трагедия их отцов, история советской власти, штрихи человеческих судеб XX века. Разве можно пройти мимо них по касательной?

После публикации беседы с вдовой Бухарина Анной Михайловной Лариной "Он хотел переделать жизнь, потому что ее любил" по стране были зарегистрированы случаи выхода из партии. В знак протеста. Так категорично реагировали люди, которые жили еще в 37-м… Другие реагировали иначе. И об этом подробнее.

Вся страна ждала реабилитации невинно осужденных и погибших в сталинских лагерях. Народная молва, желание поскорее узнать о начале реабилитации торопили события. Говорили об июне 1988 года…

Я пришел к Анне Михайловне холодным ноябрем 1987 года. Мы проговорили много часов. Диктофон работал без устали. Но Анна Михайловна не верила, что поведанное ею можно будет обнародовать. Многих журналистов видывала она за последнюю четверть века. Дело же возвращения доброго имени ее мужу не сдвигалось. К ее письменным обращениям оставались глухи Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко. Она совсем уже опустила руки. Жила в бедности вместе с сыном Юрием и дочерью Надеждой в небольшой квартире на первом этаже в районе Профсоюзной улицы.

"Первая вдова страны", юная красавица, жена крупнейшего партийного деятеля, восемнадцать лет проведшая в ссылках, тюрьмах и лагерях, дочь видного революционера, похороненного в Кремлевской стене, Михаила Ларина, талантливая мемуаристка, Анна Михайловна доживала свой век в скромнейшей обстановке коммунальной квартиры, в почти абсолютной общественной изоляции. Ее сторонились, ее боялись.

Мне часто говорят: наверное, вызывали в ЦК или, по крайней мере, главный редактор дал задание разыскать вдову Бухарина. Ничего подобного. Впервые о том, что жив сын Бухарина, художник Юрий Ларин, я узнал от барда и художника Евгения Бачурина, все собирался его разыскать. Потом Евгений Евтушенко прочитал на вечере "Огонька" в Театре эстрады стихотворение "Вдова Бухарина", и ему очень хотелось, чтобы оно появилось на страницах популярного издания. В то время я вел отдел поэзии в журнале и решил подготовить стихотворение к печати. Взял у Евгения Александровича телефон Анны Михайловны, чтобы получить фотографии ее и Николая Ивановича. Фотографию я получил, но вместо десяти минут пробыл я у вдовы Бухарина, как уже сказал, много-много часов.

Главный редактор все время сомневался: печатать или не печатать стихотворение Евтушенко, печатать или не печатать текст письма-завещания Бухарина "Будущему поколению руководителей партии". В конце концов Евтушенко отдал стихотворение "Известиям", и там мгновенно его опубликовали, а "Огонек" напечатал письмо-завещание Бухарина после "Московских новостей".