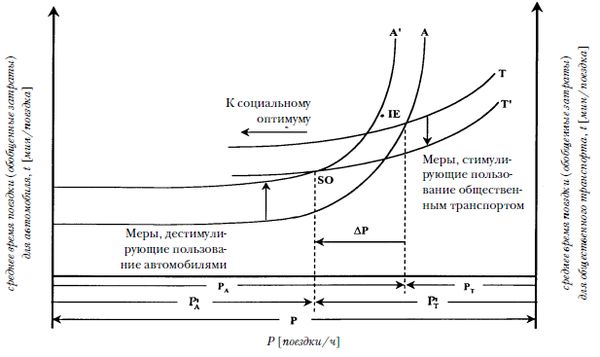

РИС. 2.8. Меры транспортной политики, направленные на смещение точки равновесия индивидуальных предпочтений к социальному оптимуму

Та же сама ситуация повторится, если некоторые автомобилисты пересядут на общественный транспорт, другими словами, распределение пассажиров по видам транспорта сместится левее в точку D2. Разница в затратах времени заставит некоторых пассажиров снова предпочесть автомобиль; итерационный процесс вновь завершится возвращением в точку равновесия индивидуальных предпочтений IE. Таким образом, распределение в точке равновесия индивидуальных предпочтений устойчиво: при любых колебаниях потребительских предпочтений пассажиры через некоторое время вполне добровольно вернутся к первоначальному распределению.

Важно отметить, что, если распределение поездок переместится к D2 (другими словами, некоторые автомобилисты пересядут на общественный транспорт), затраты на оба вида транспорта снизятся (до tA и tT соответственно). Соответственно, обе группы останутся в выигрыше. Таким образом, очевидно, что социальный оптимум распределения поездок (SO) расположен левее точки IE, т. е. он достигается, когда определенное количество автомобилистов пересаживается на общественный транспорт. Вопрос заключается в том, как сдвинуть распределения поездок ближе к социальному оптимуму (SO) и обеспечить устойчивость этого сдвига. Для достижения этой цели должны быть осуществлены меры транспортной политики по обоим возможным направлениям, желательно координированным образом:

1. Меры, содействующие использованию общественного транспорта. Имеется в виду совокупность мероприятий, приводящих к снижению отрицательной полезности поездок на общественном транспорте, таких как повышение частоты предоставления услуг, надежности, комфорта, более низких тарифов, а также ввод в действие новых систем общественного транспорта более высокого уровня.

2. Меры, сдерживающие использование автомобилей. Здесь речь идет в первую очередь о монетарных мерах, снижающих преимущества автомобильных поездок (повышение налогов на моторные топлива и парковочных тарифов), а также об ограничениях на уличные парковки и о лимитировании емкости плоскостных и многоэтажных паркингов.

Диаграмма на рис. 2.8 показывает, как эти меры по двум указанным направлениям приводят к сдвигу точки равновесия: меры поощрения пользования общественным транспортом сдвигают кривую Т до положения T' меры, сдерживающие использование автомобилей, смещают кривую А к А'. В результате пассажиры пересаживаются с автомобиля на общественный транспорт и, соответственно, точка равновесия индивидуальных предпочтений IE приближается к социальному оптимуму SO. Результатом этого сдвига становится снижение совокупных транспортных расходов – как на общественный транспорт, так и на автомобильные поездки. Таким образом, основная задача, решение которой позволило бы улучшить транспортную ситуацию в большинстве городов, сводится к сдвигу распределения поездок между видами транспорта.

Проведенный нами графический анализ, точно так же, как и в случае анализа спроса-предложения, равновесия и эффекта замещения, дает скорее представление об общих закономерностях, чем точные количественные оценки. Этот анализ очень полезен для объяснения концептуальной стороны взаимоотношений между различными видами транспорта. Он также проясняет цели и результаты тех или иных мер транспортной политики.

Положение о необходимости сдвига точки равновесия индивидуальных предпочтений (IE) к социальному оптимуму (SO) составляет фундамент рациональной городской транспортной политики. Городская транспортная система, функционирующая на уровне IE, во всех случаях менее эффективна и порождает большие негативные эффекты, чем система, ориентированная на распределение поездок, близкое к SO. К сожалению, несмотря на всю свою важность, эта концепция остается малоизвестной не только среди политиков, но даже среди профессионалов-транспортников.

В США координированная политика, направленная на смещение точки равновесия индивидуальных предпочтений к социальному оптимуму, проводится пока от случая к случаю. Среди редких примеров такого рода-схема организации движения, предусматривающая закрытие въездов на тот или иной фривэй по признаку выхода плотности потока на уровень насыщения. При этом автомобили, не попавшие на фривэй, перенаправляются на альтернативные маршруты.

Применение такой схемы обычно увеличивает время поездки для автомобилистов, которые вынуждены пользоваться альтернативными маршрутами, но одновременно предотвращает возникновение системного затора, который радикально увеличил бы затраты времени большинства участников дорожного движения. Таким образом, данная схема обеспечивает сокращение среднего времени поездки по сравнению с пассивным вариантом, в котором все въезды открыты и каждый водитель выбирает для себя кратчайший маршрут. Надо заметить, что в большинстве случаев эта схема применяется в качестве чисто технической меры, а не на основе рассмотрения ее социальных и экологических преимуществ.

Применение мер транспортной политики, направленных на сдвиг интермодального распределения пассажиров с точки равновесия индивидуальных предпочтений (IE) к социальному оптимуму (SO), встречается еще реже. В нескольких городах были реализованы стандартные меры, содействующие использованию общественного транспорта: от общего повышения качества транспортных услуг до введения обособленных полос движения для автобусов и строительства линий рельсового транспорта. Однако эти улучшения крайне редко сопровождались мерами, сдерживающими использование автомобилей. Всякий раз попытка применения подобных мер вызывала активное сопротивление заинтересованных групп. Иногда таким мерам противостоит и общественность; увы, людям свойственно принимать решения исходя из собственных краткосрочных интересов.

Еще одна проблема реализации политики, направленной на сдвиг интермодального распределения от IE к SO, состоит в том, что горожане, которые являются в ее рамках проигравшей стороной, представляют собой конкретную группу, объединенную местом жительства и регулярным использованием определенного элемента инфраструктуры. Что касается горожан – бенефициаров этой политики, то они хотя и более многочисленны, но разобщены. Поэтому оппозиция рассматриваемым новшествам почти всегда оказывается более мощной, чем их общественная поддержка.

Все эти трудности внедрения привели к тому, что многие города отказались даже от ранее введенных вполне эффективных мер. Решающим фактором стало общественное давление со стороны автомобилистов, совершающих одиночные поездки, т. е. участников дорожного движения, которые продуцируют наибольшие социальные издержки. Так случилось, в частности, с обособленной полосой (HOV lane) для карпулинга, которую организовали в 1976 г. на скоростной магистрали Санта-Моники. Еще один наглядный пример – повсеместная конверсия в полосы для карпулинга обособленных полос, на которые ранее допускались только автобусы; разумеется, такая мера снижает выигрыш от пользования общественным транспортом [Leman et al., 1994; Vuchic et al., 1995].

В некоторых случаях автомобильное лобби выдвигает требование, согласно которому модернизации линий общественного транспорта должна предшествовать реконструкция параллельных участков автомобильных дорог. Здесь характерным примером является расширение фривэев, параллельных новым линиям LRT в Портленде (штат Орегон) и Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Политику такого сорта, т. е. одновременное содействие использованию как общественного транспорта, так и частных автомобилей, следует считать иррациональной. Другими словами, государственные инвестиции направляются здесь в две конкурирующие транспортные инфраструктуры с априори неясным распределением индивидуальных предпочтений, но вовсе не на поддержку сбалансированной транспортной политики, обеспечивающей перераспределение пассажиров в сторону социального оптимума в рамках единой интермодальной транспортной системы.

Таким образом, в большинстве ситуаций, особенно в США, главную роль в формировании транспортных систем городов играет условие равновесия индивидуальных предпочтений (IE), но не социальный оптимум (SO). Бесспорно, что в этом одна из главных причин их неэффективности. Переходу от равновесия индивидуальных предпочтений к более эффективному социальному оптимуму препятствует множество обстоятельств, но главное из них – отсутствие должного понимания описанной выше проблемы. Именно этот пробел приводит к доминированию транспортной политики, в которой системный подход и долгосрочные критерии подменяются сиюминутными соображениями и изолированным рассмотрением отдельных элементов транспортной системы.

Транспортные расходы, сборы, явные и скрытые субсидии

Государственная политика в области городского транспорта реализуется по большей части посредством финансовых решений: инвестиций в инфраструктурные проекты, субсидий, налогообложения тех или иных транспортных систем и т. д. Расходы на транспортную систему города являются предметом постоянных дискуссий, однако эта проблема настолько сложна, что многие ее аспекты не учитываются и не понимаются должным образом.

Транспортное поведение горожанина определяется прежде всего ценой конкретной поездки. Качество обслуживания, особенно время поездки, также играет важную роль в поведении пользователя и выборе вида транспорта. Эти соображения следует принимать во внимание во многих моделях оценки спроса, а также при планировании и проектировании конкретных транспортных систем.

В этом разделе мы сосредоточимся, однако, только на пользовательских расходах, поскольку они наиболее сильно влияют на транспортное поведение горожанина, на роль и место тех или иных видов транспорта и, следовательно, на городские транспортные системы и города как таковые.

Расходы на поездки различными видами транспорта

Характеристики транспортного поведения городского населения – выбор вида транспорта, частота и дальность поездок – в значительной степени зависят не только от совокупных транспортных затрат, но и от их структуры.

Горожане оценивают, за какие элементы поездки им придется заплатить (к примеру, за проезд в общественном транспорте или за парковку) и каковы сравнительные расходы на тех или иных видах транспорта. Самое большое внимание они уделяют прямым (текущим, переменным, "выплачиваемым из кармана") расходам. Более долговременные решения, касающиеся выбора вида транспорта, принимаются на основе не только текущих, но и условно-постоянных расходов горожанина, таких как затраты на ремонт и техническое обслуживание автомобиля. Что касается негативных внешних эффектов, за которые пользователи вроде бы должны платить, но в реальности никогда не платят, то на них горожанин и вовсе не обращает внимания; здесь мы имеем в виду непосредственные социальные и экологические издержки, а также долгосрочные негативные воздействия. Таким образом, в большинстве случаев решение о способе совершения поездки в большей степени определяется структурой расходов, чем их полной совокупностью.

Между двумя отмеченными категориями транспортных издержек и внешних воздействий существует определенное несоответствие: пользователей волнуют в первую очередь собственные затраты, в то время как транспортные эксперты и публичные политики озабочены, скорее, внешними воздействиями транспортной системы.

Сегодня становится все более очевидным тот факт, что транспортная система оказывает сильнейшее позитивное (или негативное) воздействие на город как место, удобное (или неудобное) для жизни, а также на городское сообщество в целом. Поэтому все большее внимание общественности привлекают вопросы оценки влияния транспортной системы на окружающую среду и агломерацию в целом, в частности на тех горожан, которые этой системой не пользуются.

Пешеходные и велосипедные сообщения. Эти виды сообщений предполагают, как правило, весьма небольшие или умеренные инвестиции. Тротуары, пешеходные переходы и улицы, оборудованные для велосипедистов, обычно требуют минимума вложений. Специальная инфраструктура для пешеходов и велосипедистов (торговые плазы, переходные путепроводы, привлекательные пешеходные зоны, отдельные велосипедные дорожки с пересечениями в разных уровнях и т. д.) может потребовать значительных инвестиций, однако эти вложения будут гораздо скромнее, чем для высокопроизводительного общественного транспорта или для дорожной инфраструктуры. По своей природе пешеходные и велосипедные сообщения, т. е. передвижения человека пешком либо с помощью простейшего немоторизованного транспортного средства, представляют собой базовый человеческий элемент любого города, не предполагающий к тому же каких-либо пользовательских расходов.

Таким образом, использование этих видов сообщений зависит в основном от типа поездок и наличия подходящей инфраструктуры, но не от оценки пользователем своих расходов.

Системы общественного транспорта. В большинстве случаев системы общественного транспорта требуют государственных вложений в инфраструктуру и приобретение подвижного состава, а также частичного субсидирования эксплуатационных затрат. Пользовательские расходы в этом случае сводятся к плате за проезд. В городах Западной Европы и США плата за проезд покрывает часть (обычно от 20 до 90%) текущих затрат транспортных предприятий. В Соединенных Штатах федеральные инвестиции в общественный транспорт, в том числе в планирование, исследования и финансирование городской инфраструктуры, в 1970-1990 гг. составили от 3 до 5 миллиардов долларов в год и практически не росли. Хотя эти суммы значительно меньше реальных потребностей городов и агломераций, а также ничтожно малы по сравнению со средствами, вкладываемыми в дорожное строительство (т. е. в систему, конкурирующую с общественным транспортом), их выделение подвергается критике различных лоббистских групп в гораздо большей степени, чем ассигнования в дорожное хозяйство из соответствующих фондов.

Улично-дорожная сеть, легковые и грузовые автомобили. Эти системы требуют гораздо большего финансирования, поскольку обслуживают львиную долю городских поездок. Между тем финансирование этих систем и затраты автомобилистов требуют особого внимания, поскольку текущая практика высоких государственных инвестиций и низких пользовательских расходов автовладельцев представляет собой самую насущную из проблем городского транспорта.

Вождение автомобиля, как мы уже отмечали выше, само по себе чрезвычайно привлекательно. К тому же использование автомобилей в сильнейшей мере стимулируется традиционной для США системой транспортных расходов и сборов, которые пользователи в частности и общество в целом оплачивают в тех или иных формах. Ряд стандартных мер, особенно часто применяемых в американских городах и пригородах, делает пользование автомобилем невероятно привлекательным и ведет к избытку автомобилей на дорогах. В результате мы наблюдаем огромное количество необязательных, не слишком важных для автомобилиста поездок, которые он никогда бы не совершил, если бы за каждую из них ему пришлось заплатить реальную цену. В рамках той же тенденции дальность поездок растет, а наполнение автомобилей снижается. Эти феномены ведут к постоянному росту использования автомобилей, другими словами, к увеличению суммарного пробега и распространению практики одиночных поездок (SOV).

Анализ расходов на городские автомобильные поездки по необходимости является многоаспектным. Пассажирские перевозки с учетом их важнейших социально-экономических функций всегда связаны с выгодами и издержками, которые получают или несут не только лица, совершающие поездки, но и общество в целом. Этот тезис особенно актуален для городов и сформированных вокруг них агломераций, где все виды пассажирского транспорта, в основном частные автомобили, оказывают воздействие на среду обитания каждого человека и окружающую среду в целом. В долгосрочном плане от пассажирского транспорта зависит структура социальной ткани города вместе с его окрестностями и в целом его удобство для жизни.

Совокупность расходов и платежей, связанных с использованием автомобиля, представляет собой сложную комбинацию прямых и косвенных затрат пользователя, правительственных расходов, а также прямых и косвенных социальных издержек.

Оценка расходов и субсидий, связанных с городскими поездками

Как устроено распределение затрат на систему автомобильных поездок в целом? В ответе на этот сложный вопрос мы уделим основное внимание расходам на автомобильные поездки в агломерациях.

В Соединенных Штатах бытует всеобщее убеждение, что пользователи автомобильных дорог полностью оплачивают свои поездки.

Оно сформировалось под влиянием концепции Трастового дорожного фонда, формируемого за счет налогов на моторные топлива и других налоговых источников, связанных с пользованием дорогами.