С 1820-х гг. многих русских привлекало пребывание у моря в Хельсинки теплым летом. В интересах такого рода туризма были разбиты парк Кайвопуйсто и другие парки, построено здание Кайвохуоне, театр на Эспланаде. Поездки на немецкие курорты российским подданным, как правило, не разрешались, и это принесло Хельсинки и вообще Финляндии немалый доход. На культурную жизнь Финляндии туризм оказал заметное влияние: сюда приезжали коллективы, исполняющие концертную музыку, группы художников, а позднее большое количество фотографов и других усердно путешествовавших "специалистов"

Университетский праздник привнес в культурную и научную жизнь кое-что из той оживленной театральной, бальной и светской жизни, которая зародилась в Хельсинки в 1820-1830-х гг. Городское офицерство и высшее чиновничество со своими семьями представляли город в роли форпоста светского мира Санкт-Петербурга. Хельсинки мог даже предложить свету своих знаменитостей, например, прославившуюся своей красотой целеустремленную графиню Закревскую, урожденную Толстую, или молодых красавиц Шернвалль, падчериц прокурора барона Валена, - все они вышли замуж за представителей русского или зарубежного высшего света. Самая знаменитая из них - Аврора, ставшая позднее женой полковника Карамзина и имевшая самые близкие связи с императорским двором.

Музыка также стала связующим звеном между Университетом и светским обществом Хельсинки, а позднее она превратилась в элемент, связующий нацию. Архитектору Энгелю по уровню влияния и таланта соответствовал в сфере музыкального искусства выходец из Гамбурга Фридрих Пациус. Он прожил некоторое время в Стокгольме и был избран на должность преподавателя музыки в Хельсинки в 1834 г. Столь же энергично, как и его соотечественник, он формировал музыкальную жизнь Финляндии во всех ее формах и связывал ее с лучшими традициями немецкой музыки того времени.

Русские литераторы, прибывшие на празднования в 1840 г., принадлежали к кругу Пушкина и имели тесные связи с императорским двором, выступая, в частности, в роли наставников наследника престола. Их интерес к Финляндии стимулировали местные коллеги, не в последнюю очередь Рунеберг, который, чтобы создать себе имя в России, опубликовал поэтический эпос на русскую тему под названием "Надежда", а также Лённрот, написавший краткую историю России на финском языке".

Экономическая ситуация в Финляндии радикально изменилась с отделением страны от Швеции.

В 1809 г. рубль был сразу же объявлен официальной денежной единицей Финляндии, однако вплоть до 1840 г. наряду с ним риксталлер оставался законным платежным средством. В 1860 г. страна в конце концов получила собственную денежную единицу - марку, а в 1865 г. ее курс стал не зависимым от рубля. Относительно рано, еще в 1811 г. в Финляндии был создан прообраз Центрального банка.

Во времена шведского владения в Финляндии практически не было собственной промышленности, и эта часть Швеции ориентировалась, в основном, на сельское хозяйство. Имелось несколько табачных, сахарных, парусиновых заводов и цехов, но и им вскоре пришлось свернуть свою деятельность, так как после присоединения Финляндии к России торговцы стали привозить более дешевые товары из России.

Железоделательные заводы продолжали свою деятельность и после образования Великого княжества Финляндского, поскольку располагались так, что могли использовать энергию воды, поблизости в изобилии имелась древесина для заготовки угля, а также достаточно и дешевой рабочей силы. Такие заводы располагались, в основном, на южном побережье Финляндии, куда руда привозилась из Швеции, а также в областях центральной и Восточной Финляндии, где имелись залежи озерной и болотной руды. Больше всего руды привозилось из шахты в Утё, расположенной на одном из островов Стокгольмского архипелага.

Завоз руды был особо оговорен в тексте Фридрихсгамского мирного договора, и это условие продлевалось каждые два года вплоть до 50-х годов XIX века. Шведы же получали возможность ввозить готовые изделия из железа на территорию Великого княжества Финляндского почти беспошлинно.

Начиная с 1840 г. предпринимались попытки прекратить использование шведской руды в финляндской железоделательной промышленности и завоз шведских готовых железных изделий в Финляндию. Этим занималась специальная комиссия под руководством сенатора Л.Г. фон Гартмана. Подобная политика вызвала необходимость более крупных вложений в разработку собственных железорудных шахт. Это оказалось не слишком действенным, однако инвестиции все же привели к тому, что улучшилось техническое оснащение предприятий и повысилось качество выработки. В 1840–1860 гг. производство чугуна в Финляндии выросло на 120 %, прутковой стали - на 180 %. Около трех четвертей всего железа, производимого в Финляндии, вывозилось в Россию.

Разработка озерных и болотных залежей руды в Восточной Финляндии оставалась рентабельной до 1880-х годов, пока не изменилась российская таможенная политика. Однако к этому времени и другие условия для местного железного производства значительно ухудшились, поэтому металлообрабатывающая промышленность, особенно начиная с 1850-х годов, стала больше ориентироваться на финские рынки машиностроительной и литейной промышленности, но основываясь на привозном сырье.

Все железоделательные заводы и лесопилки Великого княжества Финляндского находились вне городов, чаще всего у речных порогов в лесах, как во внутренней части страны, так и на побережье.

В 1853 г. Англия и Франция развязали войну против России. Весной 1854 г. англо-французский флот появился в Балтийском море. Английская эскадра адмирала Непира состояла из 10 винтовых и 7 парусных кораблей, 15 винтовых фрегатов и корветов, 17 малых судов (всего 2344 орудия). Французская эскадра адмирала Парсеваля-Дешена состояла из 31 судна, из которых 12 были паровыми (всего 1308 орудий). В июле на Балтику пришла еще одна французская эскадра с десантным отрядом в 6 тысяч человек.

Русский флот был, в основном, парусным и не мог эффективно противостоять союзникам в открытом море. Начать крейсерскую войну на коммуникациях союзников или использовать штурмовые силы - брандеры, малые пароходы с шестовыми минами и т. д. - у русских адмиралов не хватило ни ума, ни смелости. Поэтому Балтийский флот в ходе кампаний 1854 и 3855 годов отстаивался в базах.

"Командующий Балтийским флотом Англии адмирал Непир уже в марте 1854 г. получил приказ захватывать "корабли, которые принадлежат императору России, или его подданным, или другим лицам, проживающим в его странах, или на территории, находящейся под его управлением" Речь шла почти исключительно о финских кораблях, главным образом о тех, порт приписки которых находился в каком-нибудь приморском городе, например, в Похьянмаа. Но экономические факторы, однако, имели такой вес, что кораблям неприятеля, то есть на практике финским, несмотря на войну, было разрешено производить выгрузку древесины и дегтя в Великобритании вплоть до 15 мая: эти товары в соответствии с правилами того времени чаще всего были уже собственностью покупателя. Но постепенно все корабли, шедшие под русским бело-сине-красным торговым флагом, стали подвергаться досмотру и захватываться. Финский торговый флот был потерян в Крымской войне почти полностью, что, конечно, сразу же поспособствовало возникновению антианглийских настроений в Финляндии".

В конце мая 1854 г. отряд союзных кораблей вошел в Ботнический залив. Корабли обстреляли порт Брагештадт (современное название - Раахе), где была сожжена судоверфь, и порт Улеоборг (Оулу), где сожгли смолокурню и несколько домов. Было захвачено несколько десятков малых финских судов, принадлежавших частным лицам.

26 мая (7 июня) союзная эскадра под командованием британского адмирала Плюмриджа появилась перед Гамле-Карлебю (Коккола). У противника было девять барказов, каждый был вооружен пушкой. Англичане предприняли попытку высадить десант. Город защищали две роты финских стрелков при двух полевых пушках и около сотни вооруженных местных жителей.

Бой длился с 9 часов вечера до полуночи. Один барказ союзников затонул, другой с 22 матросами сдался. Англичане потеряли около пятидесяти человек, финны - 4 человека. Через месяц большой английский барказ местные жители установили в центре города в качестве памятника. "Позднее портреты коммерции советника А. Доннера и крестьянина Маиса Густавсона Канкконена, руководивших во время сражения местными жителями, были вывешены в императорском дворце в Хельсинки, а в период независимости эти пор греты украшали зал, в котором послы иностранных государств вручали президенту верительные грамоты".

После неудачи у Гамле-Карлебю адмирал Плюмридж с двумя фрегатами двинулся на самый север Ботнического залива, где обстрелял город и порт Кеми.

М. Клинге пишет: "События, произошедшие в Ханко, Витсанде, Раахе и Коккола, решительным образом повлияли на формирование общественного мнения в Финляндии. Первым эту тему затронул Топелиус в своем стихотворении "Первая капля крови"".

Там говорилось:

Мы верили в добро и праведность Британии,

Наварин, Трафальгар известны были нам.

Блистательный Шекспир или дворец хрустальный

Всегда были милы отзывчивым сердцам!

Но гордые сыны седого Альбиона

Набросились на нас - собратьев во Христе.

Европы хлебный край - в пожарах, воплях, стонах!

Как понимать такое служение мечте?

Когда ваш грозный флот, непревзойденный в мире,

Геройски стал топить торговые суда:

Беспомощных людей расстреливать, как в тире, -

Уж так ли благородно и славно, господа?

И вот, когда ворвались вы с целью грабежа,

Чтоб уничтожить гавани, чтоб обескровить нас,

И вот на этих мирных торговых рубежах

Капля крови первая снова пролилась!

<…>

Если вы, люди юга, приведете свой флот

Снова в гавани наши, вам придется познать,

Как за родину финское сердце умрет -

Как бесстрашно мы будем ее защищать.

Естественно, что в правление Маннергейма эти стихи были запрещены. Единственным сколько-нибудь существенным успехом союзников стало взятие недостроенной русской крепости Бормарзунд в Аландском архипелаге. Гарнизон крепости состоял из 42 офицеров и 1942 нижних чинов, среди которых был и финский батальон. Союзная пресса преподнесла взятие Бормарзунда как важную победу На самом деле этот частный успех не дал союзникам почти никаких преимуществ.

Воодушевленный взятием Бормарзунда английский адмирал Непир попытался захватить город Або. Однако там был сосредоточен 10-тысячный русский корпус, вход в порт перекрывали боновые заграждения, которые защищали 10 канонерских лодок и два парохода.

В 4 часа дня 10 августа 1854 г. пять английских пароходов открыли огонь с 2000 саженей (4,3 км, то есть с предельной для того времени дистанции) по канонерским лодкам. Канонерки открыли ответный огонь, поддержанный береговой артиллерией с острова Рунсола. После нескольких часов безрезультатной перестрелки союзники ушли.

На том и закончилась кампания 1854 года. Союзники побоялись оставить гарнизон в районе Бормарзунда, и развалины крепости были вновь заняты русскими.

В кампанию 1855 года на Балтике союзникам также не удалось добиться сколько-нибудь серьезных результатов. Их попытки захватить ключевые точки финского побережья - Гангут и Поркалаудд - потерпели неудачу. Атаки Кронштадта союзники даже не планировали, а два корабля, посланные на разведку, 9 июля 1855 г. подорвались на русских минах севернее острова Котлин. Оба корабля остались на плаву, но психологическое воздействие оказалось столь сильным, что более союзники к Котлину не совались. Всего у Кронштадта было выставлено 609 мин.

С 28 по 30 июня 1855 г. союзный флот бомбардировал крепость Свеаборг. В ночь с 27 на 28 июня французский десант занял скалистый безлюдный островок Абрамс-Гольм, где установили шесть дальнобойных 27-см мортир. Эти мортиры превосходили по дальности стрельбы русские орудия. Да и на многих британских и французских судах были сделаны приспособления для увеличения углов возвышения пушек, что позволяло увеличить дальность стрельбы. На некоторых финских либералов произвел большое впечатление факт, что русские орудия в большинстве случаев не доставали до союзников, а снаряды противника разрывались в крепости.

Но тем не менее попытка захватить или по крайней мере разрушить Свеаборг закончилась неудачей. К 30 июня почти все орудия союзников, стрелявшие под большим углом возвышения, вышли из строя - было несколько разрывов стволов, но чаще всего разрушались станки и проламывались деревянные палубы под орудиями.

Повреждения же крепости были незначительными. В ходе бомбардировки в Свеаборге были убиты 55 человек и ранены около двухсот, у союзников потери составили 33 человека убитыми и ранеными.

Всего союзники выпустили по Свеаборгу 20 тысяч снарядов общим весом 60 тыс. пудов (почти 5 тыс. тонн), израсходовав 12 тыс. пудов (200 т) пороха. Только стоимость боеприпасов составила свыше 5 млн франков.

Забрав свои мортиры с островка Абрамс-Гольм, союзники 1 августа отплыли от Свеаборга. Дальше союзному флоту удалось пограбить несколько финских малых населенных пунктов на берегах Финского и Ботнического заливов. А в ноябре 1855 г. союзная эскадра ушла с Балтики.

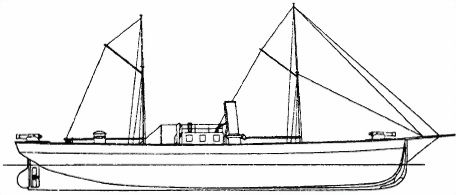

Канонерская лодка типа "Щит". 1855 г. Такие канонерки специально строились для защиты финских шхер в 1854–1855 гг.

Ко времени начала кампании 1856 года для защиты финских шхер в состав Балтийского флота было введено около 70 паровых канонерских лодок, каждая из которых была вооружена одной 68-фунтовой пушкой и одной 36-фунтовой пушкой.

Однако прежде чем сошел лед в Ботническом и Финском заливах, 18 марта 1856 г. в Париже был подписан мирный договор. Одновременно Россия, Англия и Франция подписали конвенцию об Аландских островах, согласно которой, Россия обязалась демилитаризировать эти острова, то есть не возводить там укрепления и не содержать военные части.

В целом Крымская война 1853–1855 гг. подтвердила правоту императора Александра I - Финляндия действительно стала надежным щитом Петербурга. Следует заметить, что, даже по мнению современных финских историков, абсолютное большинство финнов поддерживали русских в этой войне. Тот же Матти Клинге писал: "В Финляндии обычно находилось двенадцать русских линейных батальонов. Во время Крымской войны к ним были добавлены гренадерский полк, казачий дивизион, гвардейская и отдельная артиллерийская части. Общая численность русских войск в Финляндии во время Крымской войны насчитывала 70 000 человек. По рассказам жителей Похьянмаа, русские пользовались особой популярностью у женщин и детей. Как заметил один современник, девушки "слишком много флиртовали с русскими офицерами"".

Мало того, после смерти императора Николая I жители города Васа (Вааса) обратились к властям с ходатайством переименовать город в честь покойного императора - назвать его Николаиикаупунки. В апреле 1855 г. согласие было дано, и до осени 1917 г. город так и назывался. Правда, на русских картах он обозначался как Николайштадт.

Глава 7

ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ

После Крымской войны в Финляндии продолжали преобладать монархические настроения. По инициативе местных властей были построены дорогие и красивые памятники Александру I, Николаю I, Александру II и Александру III. Столица страны Хельсинки обустраивалась так, чтобы продемонстрировать теплые чувства горожан по отношению к монархии. Отцы города уже в 1833 г. воздвигли на Торговой площади памятный знак "Камень императрицы". Этот обелиск, увенчанный позолоченным шаром с двуглавым орлом, стал первым настоящим памятником не только города, но и всей страны, если не считать надмогильные монументы. Воздвигнут он был в честь первого приезда императрицы Александры Федоровны (старшей) в Финляндию.

Одна из улиц Хельсинки называлась Марианкату - в честь матери Александра I и Николая I, вдовствующей императрицы Марии Федоровны (старшей).

В 1820-х годах центральные улицы города получили названия в честь членов императорского дома: Александра, Марии, Николая (сейчас улица Снелльманкату) и Константина (Меритуллинкату).

И позднее Финляндия по-рыцарски и с несомненным успехом отдавала должное русским императрицам. Город Марианхамина был назван так в 1861 г. в честь правящей императрицы Марии Александровны. Детский Марианский приют в Хельсинки был основан в 1880 г. в честь 25-летнего правления Александра II. Особо почитали в Финляндии императрицу Марию Федоровну (датскую принцессу Дагмару). Ее имя носила большая муниципальная больница в Хельсинки, основанная в 1891 г.

"Монархические чувства, пишет М. Клинге, - взращивались и в таком важном деле, каковым являлось - официальное и неофициальное - воспитание детей. В отличие от многих других стран в Финляндии не существовало никакого противостояния между школой и церковью. Именно народная школа всеми средствами поддерживала церковь и Императора".

Следует отметить и тот факт, что по крайней мере до революции 1917 г. имена Николай, Алексантери или Александр (то есть в честь императоров) стали наиболее распространенными вторыми именами мальчиков, особенно в крестьянских семьях, проживавших в районах с сильным старофинским влиянием.

В свою очередь, русские императоры возвели в графское достоинство несколько десятков представителей финских и шведских дворянских семей.

Для финского дворянства и даже для разночинцев были созданы благоприятные возможности для занятия высших военных и гражданских должностей в империи. "Число находившихся на императорской военно-морской службе финнов, прежде всего - офицеров, в общей сложности составляло 340 человек. Из них 9 были адмиралами, 21 вице-адмиралами и 46 - контр-адмиралами. Как и во всяких других профессиональных и корпоративных сообществах, многие семейные династии культивировали постоянный интерес к вооруженным силам, в результате чего в Императорских военно-морских силах служили семеро Старков, шесть Гаддов и Нордманов, пять Энквистов, Хеков, Лундов, Сильверсванов, фон Шульцев, Топелиусов, Вильгельмсов и Виренов, четыре Бойсмана, Хястеско, Яниша, Тавастшерны, Вирениуса и т. д.