Наличие капители в виде бутона естественным образом должно было привести к появлению капители в виде распустившегося цветка, примеры которой можно увидеть в колоннаде Хоремхеба в Луксоре, в нефе Большого храма в Карнаке и в нефе Рамессеума. Чашечка цветка часто изображается у основания капители, однако лепестки не воспроизводятся, и у капители гладкая поверхность. Изображение перевязи сохраняется на стержне колонны, как и у капители в виде бутона лотоса, но стержень всегда цилиндрический и не дольчатый. Капители портика Нектанеба на острове Филэ (илл. II, 2) имеют переходную форму, она близка по форме к капителям Нового царства, где также встречается чашечка; но стволы колонн, которые они венчают, имеют форму, характерную для эпохи Птолемеев, где папирусные стебли начинаются сразу же под капителью, затем идет перевязь, а ниже снова ровный цилиндрический стержень. Птолемеева капитель, имеющая форму листьев (илл. V, 1), является развитием капители эпохи фараонов, более богато украшенной. Следует упомянуть еще два элемента египетской архитектуры, также имеющие своими прототипами первобытные строительные материалы: это карниз с выкружкой и полукруглый фриз. В глубокой древности, как, впрочем, и в наши дни, стены изготовляли из густо обмазанных глиной, переплетенных ветвей пальмы, при этом верхушки с пальмовыми листьями оставляли свободными, и они смотрели вниз; при перенесении в камень этот строительный прием превращается в карниз с выкружкой (например, илл. XIX). Углы плетеных стен необходимо было укреплять, для чего связки тростника или пальмовых ветвей в этих местах привязывали; повторение этой особенности в камне дает полукруглый фриз (например, илл. XIX).

В основном в строительстве применялись такие материалы, как кирпич-сырец, известняк, гранит, песчаник, а иногда алебастр, кварцит и базальт; императорский порфир римлян, хотя и встречается в восточной пустыне, никогда не использовался египтянами.

Ограду, окружавшую священную храмовую территорию, обычно клали из кирпича. Это была высокая стена, предназначенная для того, чтобы скрыть святое место от посторонних взглядов; вследствие своей высоты она была очень толстой, и при ее строительстве применялась мятая глина. Ворота в стене часто вытесывали из гранита, реже из кварцита, а на боковые башни шел известняк. Главные стены храма строили из песчаника или известняка, более твердые породы камней использовались в несущих частях здания, таких как колонны и дверные проемы; алебастром обкладывали небольшие помещения, такие как святая святых или коридор. Как правило, базальт чаще встречается в древнейших храмах, а кварцит в храмах Среднего царства, хотя их обнаруживали и в другие периоды. Из дерева изготавливались только двери и некоторые внутренние детали.

Метод строительства толстых стен состоял в следующем: сначала выкладывали две тонкие внешние части стены, затем пространство между ними заполняли каменными блоками подходящего размера, которые забрасывали внутрь как попало и никак не скрепляя с внешней "оболочкой" (илл. III, 3). Камни внешних стен укладывались без какой-либо предварительной обработки поверхности, это делали позднее. Метод отчетливо проявляется в строительстве внутренних углов. Два блока ставили под прямым углом вплотную друг к другу, во время обработки поверхности один блок вырезали чуть глубже, чем другой, так чтобы угол находился в самом блоке. Наглядные примеры можно увидеть в храме Сети I в Абидосе.

По-видимому, храмы были ориентированы по реке. В целом Нил течет на север, однако в отдельных местах направление течения, естественно, меняется: порой река течет на восток, порой на запад или север, естественно, меняется и ориентация храмов. Дело в том, что общее правило заключается в том, что храм стоит параллельно или под прямым углом к реке, как, например, в Луксоре и Карнаке. Достаточно редкие отклонения от правила происходят в силу особенностей рельефа местности, как мощеная дорога Гранитного храма, боковые камеры храма Сети в Абидосе.

Освещение храмов представляло определенные трудности, которые существенно отличаются от проблем с освещением в странах с меньшей интенсивностью солнечного света. В Египте, где избыток солнечного света может быть утомительным, если не пагубным для человека, в освещении храмов ориентировались на минимум, достаточный лишь для того, чтобы жрецы и верующие могли бы разглядеть, куда ступают; другими словами, в храмах было темно, и это не случайно. Отсутствие яркого солнечного света было необходимо, но глубокий полумрак храма, возможно, имел другую причину, последняя состоит в том, что религия египтян, будучи религией таинств, принципиально требовала темноты для отправления собственных культов. Египтяне решили проблему освещения следующим способом. В гробницах или храмах проделывали отверстия в виде длинных горизонтальных прорезей в верхней части стен, непосредственно под потолком. По этой причине внутрь попадал не прямой солнечный свет, но свет, смягченный тенью потолка, рассеянный по всей комнате или залу. Этот способ известен с древнейших времен; в храмах более поздних эпох для освещения часто делали световой люк в кровле, иногда он был широким снаружи и сужался книзу до маленького отверстия, через которое свет попадал в помещение (илл. XX, 2). Свет, пропущенный таким образом, дает очень мягкое и чистое освещение, от которого ярко расписанные барельефы на богато украшенных стенах блестят, словно роскошная мозаика. Во множестве случаев темные залы также освещаются отраженным светом, который проходит сквозь открытые двери и служит для освещения нижней части покрытых скульптурой стен. В фиванских храмах, которые почти все относятся к Новому царству, гипостиль освещается с помощью окон в верхней части стен. Центральный неф зала опирается на колонны, которые выше колонн в боковых проходах; более низкие колонны поддерживают не только каменную крышу боковых проходов, но и стену, которая поднимается до той же высоты, что и высокие колонны нефа. Именно в этой стене были проделаны окна, почему освещался центральный неф, а боковые оставались в темноте, если не считать рассеянного света из окон наверху. Перекрестное освещение такого типа является одним из наиболее эффективных видов освещения, когда-либо изобретенных человечеством.

Влияние извне привнесло в египетскую архитектуру новые мотивы. Так появляется сквозной декоративный простенок из кирпича. Между колоннами в колоннаде ставили плиты, преграждавшие путь отраженным от земли лучам, а выше плит солнечный свет проходил свободно. Вероятно, это изменение обязано тому, что египетские зодчие познакомились с архитектурой стран с более пасмурным климатом. Тутмос III был первым, кто использовал ажурный простенок в своем храме в Мединет-Абу. Поскольку известно, что он дошел на севере до Евфрата и что все северные страны на востоке от Средиземного моря присылали свои товары к его двору, несомненно, что иноземное влияние сильно сказывалось в Египте, и архитектура северных стран с пасмурным климатом наверняка повлияла на строительство в засушливом Египте.

Невозможно даже в общих чертах описать все египетские храмы, ибо в каждом городе, в каждой деревне было свое святилище, большое или малое, смотря по числу и богатству жителей. Из пяти великих городов Древнего Египта – Мемфиса, Гелиополя, Саиса, Фив и Александрии – только Фивы сохранили свои храмы. Мемфис, древнейшая столица фараонов, когда-то славился храмом, изумившим самого Геродота. В старом Гелиополе только один обелиск отмечает место, где величайшие фараоны поклонялись Богу всех богов. Саис, древняя столица Дельты, поклонялся божеству, олицетворявшему венец Нижнего Египта, сюда приходили фараоны, чтобы стать правителями Севера, дабы короноваться красным венцом и поклониться богине города. В Александрии только курганы и редкие колонны отмечают те места, где когда-то возвышались храмы Птолемеев и римских императоров.

Во всей Дельте едва ли остался хоть один храм; Танис лежит в развалинах; в Бубастисе сохранились лишь несколько украшенных скульптурой блоков; в Бехбет-эль-Хаггаре кирпичная стена еще охраняет былое величие сооружения, когда-то поражавшего своим великолепием; в Летополе можно отыскать немногочисленные следы зловещего святилища, где проводились ритуалы "ночи истребления злодеев".

В самой долине Нила несколько храмов избежали повсеместного разрушения – разрушения, которому они подверглись в основном в XIX веке. Менее ста лет назад многие храмы, теперь уже исчезнувшие с лица земли, еще не утратили своей целостности, другие еще сохраняли свои колоннады. Известняковые постройки было удобно использовать для строительства новых домов, либо их сжигали, чтобы получить известь; из разрезанных вдоль гранитных колонн получались хорошие садовые катки. Сейчас от множества этих святилищ не осталось ничего, кроме нескольких разрозненных глыб и рисунков, сделанных европейцами – искателями приключений, не побоявшихся приехать в Египет.

В XIX веке страсть к разрушению обуяла людей. Даже в Нубии храмы, простоявшие тысячи лет целыми и невредимыми – это касается и камня и росписи, – были безжалостно уничтожены местными жителями. Фрагменты скульптурных блоков до сих пор можно встретить в деревенских домах. По путевым наброскам путешественников можно судить о количестве и состоянии тогда еще нетронутых храмов.

А в наше время эту пагубную работу довершает копатель-недоучка. Крестьянину еще простительно, когда он подкапывает фундамент стоящего храма, чтобы добраться до богатой азотом земли, которой он будет удобрять свое поле; выбирая эту землю и обрушивая все здание, он не ведает, что творит. Но чем оправдать человека, ничего не смыслящего в археологии, истребляющего целый участок раскопок и уничтожающего исторические свидетельства, не поддающиеся восстановлению? Археология – это наука, требующая длительного и усердного изучения, на нее нельзя смотреть ни как на приятное времяпрепровождение для пожилого человека, удалившегося от прочих дел, ни как на легкое занятие для юноши, которому не по душе ни конторская, ни исследовательская работа. Египет являет собой печальный пример того, насколько разрушительна может быть человеческая деятельность в сравнении с целыми веками естественного упадка.

Чтобы разобраться в принципах храмового строительства в Египте, необходимо иметь хотя бы общее представление о его религии. В Египте, как во многих других странах, царь представлялся воплощенным богом, божественным духом, нашедшим приют в человеческом теле. В каждой области страны было собственное божество, и, в какой бы храм ни приходил фараон, на него смотрели как на инкарнацию местного бога. В качестве божественного царя он назывался именем Осирис, "сидящий на троне". Таким образом, существовали боги двух уровней: местные божества и фараон, в котором воплощались местные божества. Существовал еще некий третий уровень, именуемый религией царей. Царь искренне верил в то, что является воплощением бога, но не воплощением мелкого местного божества. Богом фараона было солнце, которое также было одновременно и его отцом, и самим фараоном. Так как храмы обязаны своим существованием преимущественно благочестию фараонов, естественно, что существенная их часть была отдана для поклонения солнечному богу; по этой причине солнцепоклонство приобрело такое значение в глазах наших современников, пишущих о Египте, что отнюдь не подтверждается историческими фактами.

Поскольку царь при жизни был воплощенным божеством, то после смерти его тело становилось обиталищем божественного духа и почиталось священным. Покойному царю возводились храмы, где ему приносили божественные почести. Эти храмы имели постоянный доход и собственных жрецов, и покойный фараон проявлял свою силу тем, что творил чудеса и пророчествовал. Заупокойные храмы царей лучше всего наблюдать в Фивах, где их строительство достигло своей вершины.

В силу того, что в каждой местности поклонялись своим богам, в каждом городе, независимо от его величины, был храм, посвященный местному богу. Размер храма зависел от благосостояния города, где он строился. Когда область или город приобретали влияние, их боги тоже возвышались, так что перемены в политической обстановке можно проследить по возвышению или упадку местного божества. В пределах большого храма часто строили святилища поменьше, посвященные второстепенным богам.

Некоторые божества всецело принадлежат народной религии и либо никогда не почитаются в храмах, либо появляются там в подчиненном положении. Среди них Таурт, Бес, Ренутет, Нехебка и даже ужасный Анубис, бог смерти; им поклонялись в домах или в полях, порой внутри большого храма или неподалеку от него встречаются посвященные им молельни или алтари. Естественно, что религия бедноты и непосвященных оставила меньше памятников, чем религия богатых, но, как это всегда бывает, и она влияла на религию власти. Боги в образе животных принадлежали к низшему слою божеств, и, однако же, они до последнего представляли большую важность, настолько большую, что Страбон мог сказать:

"Некоторых животных сообща почитают все египтяне; именно из числа животных, живущих на суше, трех: быка, собаку и кошку; из птиц – коршуна и ибиса; из рыб – чешуйчатую рыбу и оксиринха; других животных, однако, почитают только в отдельных местах, независимо от прочих, как, например, саисцы и фиванцы – овцу; летопольцы – какую-то нильскую рыбу лата; ликопольцы – шакала, гермопольцы – кинокефала, вавилоняне, живущие у Мемфиса, – кебуса (кебус лицом похож на сатира, в остальном это среднее существо между собакой и медведем; водится оно в Эфиопии); фиванцы – орла, леонтопольцы – льва, мендесцы – козу и козла, африбиты – землеройку, другие же египтяне почитают других животных; однако причины такого почитания они приводят различные". А Климент Александрийский осуждает поклонение "зверю, лежащему на пурпурном ложе". Таким образом, многие первобытные боги так и не утратили своих звериных черт. Сехмет и Бастет всегда оставались кошками, у Себека крокодилья голова, у Хатор коровьи уши даже в образе человека, у Хнума овечья голова.

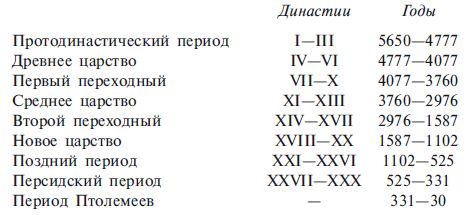

Так как египетская хронология до сих пор является спорной, нам будет легче датировать храмы не по годам, а по династиям. Династии нумеруются по порядку, первая из них является самой древней. Для удобства все египтологи пользуются методом классификации династий; он приведен ниже, даты династий фараонов даны по Манефону, историку эпохи Птолемеев. Едва ли нужно говорить, что все даты относятся ко времени до нашей эры.

Большинство храмов относятся к таким периодам, как Древнее царство, Новое царство и эллинистический период.

I

Гранитный храм

Раньше он был известен как храм Сфинкса, потому что стоит неподалеку от этого исторического памятника; однако на плане видно, что нет оснований предполагать, что между Сфинксом и храмом непременно существует какая-то связь.

Впервые раскопки в храме произвел в 1853 году французский египтолог Мариетт, который, по своему обыкновению, бездумно расчистил все помещения, не зафиксировав в записях никаких находок, кроме статуй. Изваяния интересовали Мариетта, но он совершенно пренебрег мелкими предметами и глиняной утварью, которая столь много рассказывает современному археологу. Вследствие этого нам ничего не известно о каких-либо находках в пределах храмовой территории, за исключением статуй фараона Хафры, даже базальтовые фигуры обезьян бога Тота много лет просто провалялись на полу храма.

Храм принадлежит второй пирамиде и является частью погребальных сооружений фараона Хафры IV династии. На востоке от пирамиды находится припирамидный храм, связанный с Гранитным храмом мощеной дорогой, которая представляет собой один из самых замечательных примеров египетского строительства (илл. V, 2). Дорога проходит по косой относительно обоих храмов, так как прорублена в скалистом хребте, разделяющем две неглубокие долины в пустыне. Хотя древнеегипетские инженеры наверняка не побоялись бы заложить одну из этих долин каменной кладкой, чтобы подготовить ровную поверхность для дороги и в то же время ориентировать ее по образцу мощеной дороги к Великой пирамиде, они предпочли искусственному фундаменту основание в виде естественной скалы. Чтобы закрепить камни мощеной дороги, саму скалу нарезали на квадраты, и теперь она имеет вид кладки из тесаного камня. На этот фундамент положили слой блоков из чистого белого известняка, сверху на первый слой уложили второй слой блоков, чтобы получилась гладкая и ровная поверхность в пятнадцать футов шириной и четверть мили длиной. Время и опустошительная деятельность человека уничтожили большую часть мощеной дороги, но и по ее остаткам можно оценить великолепное качество работы.

Стены храма построены из громадных блоков грубо обтесанного известняка, некоторые из них весят не меньше сотни тонн. Поверх этих блоков, с внешней стороны стены, выложены тонкие тесаные плиты из белого известняка, а с внутренней стороны стены грубую середину закрыли большими блоками темно-красного гранита или алебастра с прожилками.

Первоначально в храм попадали через две огромные двери с восточной стороны (илл. VI, 1) (А), которые открывались в длинный, узкий зал (В), но в настоящее время вход находится в юго-западном углу, он ведет через длинный коридор (С), выложенный темно-красным гранитом, и на самом деле был выходом из храма на храмовую дорогу. Коридор спускается в Т-образный колонный зал (D) из такого же темно-красного гранита, как и коридор. В зале вдоль всей длины поперечной перекладины буквы Т проходит ряд колонн, а вдоль перпендикулярной ножки Т проходит двойной ряд колонн (илл. VI, 2). Каждая колонна представляет собой монолит, квадратный в разрезе и восемнадцати футов в высоту. На колонны опираются четырехугольные балки того же материала и цвета, которые когда-то держали плиты крыши на всем протяжении зала. Прежде вплотную к стенам стояло двадцать три статуи, и на мощеном полу до сих пор видны места пьедесталов.

Дверь (Е) на востоке зала открывается в бывший вестибюль, где нет никаких украшений. Именно в этой комнате Мариетт нашел колодец со знаменитыми диоритовыми статуями Хафры, которые, видимо, спрятали там, чтобы сохранить во время одного из периодических политических беспорядков, которые нередко случались в Египте. Каждый житель Мемфиса, жрец или мирянин, любую скульптуру и тем более статую считал особенно священной, так как богом Мемфиса был Птах, бог работы по камню в ее самом творческом проявлении. Бессмысленное разрушение произведений искусства для мемфисца было святотатством. Примечательно, что большинство найденных в Мемфисе статуй производят такое впечатление, будто их намеренно опустили под землю и зарыли, предположительно из соображений сохранности, ибо лишь в нескольких случаях статуи были поломаны или изуродованы, в отличие от статуй, найденных в более южных районах.