Итак, реакция командующего фронтом Тимошенко происходила как в замедленной сьемке – с большим опозданием, а на войне, как в хоккее, секунды могут решить исход боя. Задержки в реакции до полусуток тянут как минимум на "преступную халатность". Командный пункт 9 армии разрушен – проводная связь оборвалась, а радиосвязью Тимошенко и др. пренебрегали, в такой ситуации надо было послать представителя фронта непосредственно в намечающийся котел для оперативного руководства на угрожающем участке. Ведь был же совсем свежий опыт подобного рода:

"В период выхода войск Юго-Западного фронта из окружения генерал-лейтенант Баграмян лично на самолёте доставил боевой приказ командования фронтом о действиях в сложившихся условиях, а затем многое сделал для успешного отвода войск Юго-Западного фронта из-под ударов противника. В период отхода лично руководил боевыми действиями отдельных групп бойцов и командиров, содействуя отходу более крупных частей из окружения". Это из характеристики Баграмяна четырех месячной давности.

19 мая в 19 часов в ходе переговоров с А.М.Василевским маршал С.К.Тимошенко сообщил: "Мы решили, не оттягивал времени, взять для удара с целью разгрома группировки противника, распространившейся на Изюм, всё, что только можно, исходя из наших соображений". Конкретные задачи войскам были определены в боевом приказе, отданном войскам в 19 часов 30 минут 19 мая. Вновь созданная армейская группа генерал-лейтенанта Ф.Я.Костенко должна была перейти к обороне, а передовыми отрядами овладеть районом Змиев и захватить переправы через Северский Донец у Черемошное. Она должна была обеспечить с запада наступление 6-й и 57-й армий.

Два дня прошли в напряжённых боях с прорвавшимися в тыл южной ударной группировки войсками противника. 22 мая наступила кульминация. Группа "Клейст", продвигавшаяся в северном направлении, перерезала пути сообщения армейской группы , а 23 мая она соединилась с 3-й и 23-й танковыми дивизиями Паулюса, наносившими удар в южном направлении с Чугуевского плацдарма, таким образом образовался полноценный барвенковский котел, в котором в итоге осталось более 207 тыс. человек, 1 298 орудий, 2 997 миномётов, 1294 автомашины и трактора. В "котле" погибли генералы Ф.Я.Костенко, Д.М.Городнянский, К.П.Подлас, А.Ф.Анисов, Л.В.Бобкин, бригадные комиссары А.И.Власов, А.И.Попенко, многие командиры соединений и частей. Разрозненные группы советских войск сражались до 30 мая.

26 июня 1942 г. через три дня после того как барвенковский выступ стал котлом И. В. Сталин отправил письмо командованию Юго-Западного фронта, на котором следует остановиться особо:

"Мы здесь в Москве – члены Комитета Обороны и люди из Генштаба решили снять с поста начальника штаба Юго-Западного фронта тов. Баграмяна.

Тов. Баграмян не удовлетворяет Ставку не только как начальник штаба, призванный укреплять связь и руководство армиями, но не удовлетворяет Ставку и как простой информатор, обязанный честно и правдиво сообщать в Ставку о положении на фронте.

Более того, т. Баграмян оказался неспособным извлечь урок из той катастрофы, которая разразилась на Юго-Западном фронте. В течение каких-либо трёх недель Юго-Западный фронт, благодаря своему легкомыслию, не только проиграл наполовину выигранную Харьковскую операцию, но успел ещё отдать противнику 10-20 дивизий. Это катастрофа, которая по своим пагубным результатам равносильна катастрофе с Ренненкампфом и Самсоновым в Восточной Пруссии. После всего случившегося тов. Баграмян мог бы при желании извлечь урок и научиться чему-либо. К сожалению, этого пока не видно. Теперь, как и до катастрофы, связь штаба с армиями остается неудовлетворительной, информация недоброкачественная…

Тов. Баграмян назначается начальником штаба 28-й армии. Если тов. Баграмян покажет себя с хорошей стороны в качестве начальника штаба армии, то я поставлю вопрос о том, чтобы дать ему потом возможность двигаться дальше. Понятно, что дело здесь не только в тов. Баграмяне. Речь идет также об ошибках всех членов Военного совета и, прежде всего тов. Тимошенко и тов. Хрущёва. Если бы мы сообщили стране во всей полноте о той катастрофе с потерей 18-20 дивизий, которую пережил фронт и продолжает ещё переживать, то я боюсь, что с Вами поступили бы очень круто…"

Любопытно и вот чем. Во-первых, армия структура сугубо иерархическая и именно начальник принимает решения и несет за них полную ответственность. Непонятно поэтому, почему Ставка за Харьковский разгром наказывает начальника штаба, т.е. лицо, безусловно, важное, но подчиненное? Что Тимошенко и примкнувший к нему Хрущев в глазах Сталина уже превратился в марионетку, которой вертит начальник штаба? Или второе. Зная о наличии заговора военных, среди которых видимо, значительное место занимал и Тимошенко, и Хрущев, Сталин боится тронуть военную мафию, т.е. не желает давать повод заговорщикам, для начала смуты и военного переворота? Или настолько был обширен заговор, что арест мог спровоцировать панику в войсках и обществе по типу "нас предали"?

Я не военный эксперт, я просто пытаюсь оценить, какая из четырех гипотез лучше всего объясняет разгром под Харьковом. И получается, что несвоевременное принятие командирских решений, расхолаживание вышестоящего руководства больше всего похоже на сознательное подставление вверенных войск под разгром, т.е. заговор и предательство, особенно если учесть тяжесть последствий – захват немцами огромной территории и прорыв до Волги и Кавказа.

В этой связи показательно еще одно назначение: 23 июля 1942 г. когда фронт катился к Волге, И.В.Сталин в Генеральный штаб назначает нового комиссара ГШ Бокова Ф.Е., чтобы был "хозяйский глаз" за генералитетом. Для Сталина это было особенно важно, ибо с мая 1942 г. Б.М.Шапошникова больше не было в Генштабе – здоровье не позволяло. Оно было настолько слабым, что очевидцы утверждали, что во время битвы под Москвой Шапошников сидел в кабинете с кислородной подушкой. Дополнительный штрих, Боков назначается в 1945 г. представителем ЦК при Группе советских войск в Германии (член Военного совета Группы советских войск в Германии по делам Советской военной администрации), когда Командующим ГСОВГ был Г.К.Жуков.

После рассмотренных выше фактов о харьковском разгроме – фактов никем не оспариваемых, попробуем прогнать их сквозь сито все тех же гипотез

– глупость (головотяпство);

– организационная импотентность;

– самоуверенность;

– предательство

Первые три , конечно, исключить нельзя. Но как объяснить, что профессиональный военный, маршал Советского Союза Тимошенко "спинным мозгом" не чуял опасности наступления немцев с целью создания котла, а наоборот накачивал войсками группировку , атакующую Красноград-Змиево, снимая с угрожающего направления под Барвенковым? Почему не обеспокоило его отсутствие связи 17 мая 1942 г. в течение полусуток с самого опасного направления? Ну послал бы на самолете Баграмяна с полномочиями, как за три месяца до того, чтобы в отсутствии связи с фронтом тот мог на месте руководить войсками. Почему не принял во внимание опасение Ставки, переданные ему Василевским, а наоборот заверил Ставку, что "все под контролем"? Наиболее вероятное объяснение может быть только одно – предательство. И если на первые три гипотезы можно отвести по 10% вероятности, то на долю последней остается вероятность 70%.

Вероятности события А – разгрома войск Красной Армии, на мой взгляд будут такие:

Р(А|Н1) – т.е. в случае глупости-головотяпства равны 0,5 – всегда есть вероятность, что найдется какой-либо командир (командиры), которые ошибку (головотяпство) исправят.

Р(А|Н2) – то же, но в случае организационной импотентности, на мой взгляд также равно "фифти-фифти", народная смекалка может выручить.

Р(А|Н3) – вероятность поражения в случае наличие у командования "хитрого плана", который на самом деле глупость – тут вероятность разгрома равна 1, ибо спасения от глупости не существует.

Р(А|Н4) – и последнее: вероятность разгрома в случае предательства равна 1.

Таким образом, у нас есть все данные, чтобы посчитать апостериорную вероятность всех четырех гипотез. Нас собственно интересует одна – гипотеза о наличии предательства. По формуле Байеса получаем, что

Р(Н4|А) = 0,7777, т.е. 78%.

Чувствуя наличие пораженческих настроений среди генералитета, Сталин активно выдвигает новых людей, патриотов, таких как Голованов, Абакумов. кристально честных и гениальных полководцев как К.К.Рокосовский, чтобы постепенно отодвинуть ненадежных до поры до времени. И арестов подобных высокопоставленных представителей генеральского сословия уровня генерала армии Д.Г.Павлова (б. командующего ЗапОВО-ЗФ) больше не было. Но это не значит, что недовольные исчезли и происки прекратились.

Курская дуга.Второй эпизод связан с битвой на Курской дуге 1943 г.

Вот как описывает ситуацию Главный маршал авиации Голованов в своей книге [9]:

"Во второй половине марта (1943 г. – ВК) Ставкой было принято решение о прекращении наступления с тем, чтобы дать отдых войскам, пополнить их, подтянуть тылы. К этому моменту противнику удалось удержать в своих руках два важных в стратегическом отношении выступа, один из них находился восточнее и юго-восточнее Орла, второй же восточнее и северо-восточнее Харькова. Наши войска продвинулись между этими выступами вперед на запад до 200 километров. Так образовалась огромная, во много сот километров дуга, которая получила наименование Курской. Оборона Курской дуги была поручена войскам Центрального и Воронежского фронтов, которыми командовали К. К. Рокоссовский и Н. Ф. Ватутин. Центральному фронту было поручено организовать оборону на рубеже Городище, Малоархангельск, Троена, Лютеж, Коренево – протяжением 306 километров, за остальной участок дуги отвечали войска Воронежского фронта.

Я здесь особенно хочу подчеркнуть следующее. Имелось совершенно определенно в виду, что оборона здесь временная, и как только будут накоплены силы и средства, наступление будет тотчас продолжено. Однако мысли и действия Рокоссовского не соответствовали указанным намерениям. В апреле, когда для ознакомления с положением и нуждами Центрального фронта прибыли член Государственного Комитета Обороны Г. М. Маленков и заместитель начальника Генерального штаба А. И. Антонов с сопровождавшими их лицами, Рокоссовский прямо высказал им свои соображения – сейчас нужно думать не о наступлении, а готовиться и готовиться как можно тщательнее к обороне,(курсив мой –ВК) ибо противник обязательно использует выгодную для него конфигурацию фронта и попытается ударами с севера и юга окружить войска обоих, Центрального и Воронежского, фронтов для того, чтобы добиться решительных результатов в ведении войны. В подтверждение тому Константин Константинович приводил имеющиеся данные о переброске немцами войск и техники в районы Орла и Белгорода. Маленков предложил Рокоссовскому написать докладную записку по этому вопросу Сталину, что и было сделано. В записке также было написано о насущной необходимости создания крупных резервов Ставки, которые должны быть расположены за фронтами, обороняющими Курскую дугу, и которые в любой момент могли бы быть брошены на угрожаемый участок.

Записка Рокоссовского возымела действие. Обоим фронтам были даны указания об усилении работ по организации обороны, а в мае – июне 1943 года в тылу обоих фронтов был создан Резервный фронт, который в дальнейшем при вводе его в действие был назван Степным.

Уверенность Константина Константиновича в том, что именно на Курской дуге будет решаться успех кампании 1943 года, видна и в проведенных им мероприятиях по организации глубокоэшелонированной обороны. Так, глубина обороны вместо предполагавшихся 120–130 километров была доведена им на отдельных, наиболее угрожаемых, направлениях до 150–190 километров, где было оборудовано шесть основных оборонительных полос, не считая промежуточных рубежей и отсечных позиций. Войсками фронта было отрыто 5000 километров траншей и ходов сообщения, установлено 400000 мин и фугасов и так далее. Главной наступательной силой у немцев были танки, и Константин Константинович на ожидаемых участках возможного их прорыва создал противотанковую оборону глубиной 30–35 километров с большим количеством противотанковых районов с сотнями противотанковых опорных пунктов. Кроме этого, на танкоопасных направлениях были созданы сплошные зоны заграждений в виде надолбов, противотанковых рвов, лесных завалов, минных полей. Были сформированы подвижные отряды на случай прорыва танков, противотанковые артиллерийские резервы, которые в любой момент могли быть брошены на угрожаемые участки. Организации системы огня было придано особое значение. Все было нацелено на уничтожение танков, самоходных артиллерийских установок и отсечение от них пехоты врага. Большое значение Рокоссовский придавал подвижным резервам. Целая танковая армия (2-я танковая) была выведена во второй эшелон. Два танковых и один стрелковый корпуса находились во фронтовом резерве, а кроме того, в резерве командующего фронтом находились три артиллерийских противотанковых бригады и два противотанковых полка.

Все в организации обороны Центрального фронта строилось на ее подвижности. Кроме того, на ожидаемых возможных направлениях наступления противника (по фронту это составило 95 километров) было сосредоточено более половины всех стрелковых дивизий, 70 процентов артиллерии и почти 90 процентов танков! В остальной полосе обороны (протяженностью 211 километров) оставалось менее половины пехоты, треть артиллерии и менее пятой части танков.

Рокоссовский, таким образом, на практике создал то, что Шапошников предлагал в "Соображениях …" активной обороной истощить противника и только потом переходить в наступление то, что следовало бы сделать Тимошенко с Жуковым на западных границах СССР перед началом Войны.

"Накапливание сил и средств с обеих сторон шло довольно интенсивно, с той лишь разницей, что противник не мог длительное время нормально питать свои войска всем необходимым, ибо это требовало огромного количества подвижного состава, так как все приходилось везти из глубины, в то время как наши войска таких затруднений не испытывали. …Чем дальше шло время, тем больше и больше нарастало напряжение и, я бы сказал, появилась некоторая нервозность и у нашего руководства. Дело в том, что с обеих сторон было сосредоточено огромное количество войск и техники, которые вполне могли бы быть применены в наступательной операции. Не все у нас в военном руководстве были согласны с ожиданием наступления со стороны противника. Некоторые предлагали нанести упреждающий удар, а проще говоря, нам первым начать наступление. Эти предложения несколько колебали уверенность Верховного в принятом им решении вести на Курской дуге оборонительные действия. Бывая у него с докладами, я слышал высказываемые сомнения в том, что правильно ли мы поступаем, дожидаясь начала действий со стороны немцев… Однако такие разговоры кончались тем, что Сталин заключал: "Я верю Рокоссовскому".[Голованов. Ук.соч.]

Но вот что интересно: ни плачевный опыт начала войны, ни прискорбный опыт харьковского разгрома не отрезвил некоторых "стратегов" – опять фронтально-лобовой удар наших войск по развернутым к наступлению войскам противника

"Сейчас, конечно, трудно сказать, как бы развернулись дальнейшие события, если бы Гитлер, проводя совещание 4 мая 1943 года, послушал командующего 9-й армией генерал-полковника Моделя, который на этом совещании заявил о том, что противник (то есть мы) рассчитывает на наше наступление, а поэтому для того, чтобы добиться успеха, нужно следовать другой тактике, а еще лучше, если вообще отказаться от наступления. Проявили колебания на этом совещании и фельдмаршал Манштейн, командовавший тогда группой армий "Юг", и фельдмаршал Клюге, который возглавлял войска группы армий "Центр". Однако Гитлер, преследуя политические цели – восстановить пошатнувшееся международное положение Германии, пренебрег этими советами и принял решение на наступление. Начав первыми наступление, войска рейха обрекли себя на катастрофу." [Голованов. Ук.соч.].

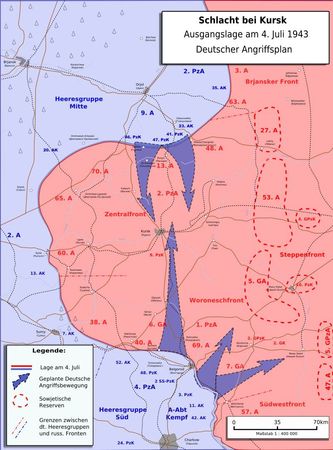

Рис.2. План вермахта сражения на Курской дуге. Чем не попытка повторения барвенковского котла?

Хорошо, что Верховный Главнокомандующий поверил аргументам Рокоссовского и не принял решения о наступлении на заранее подготовленные вражеские позиции, ибо разгром наших войск в случае повторения харьковского сценария мог бы привести к разгромному поражению Красной Армии и к военному перевороту. Кому-то захотелось примерить на себя лавры генерала М.В.Алексеева (начальник штаба Ставки ВГК русских войск в Первую мировую войну).