Нависшая угроза тяжелейшего поражения на решающем участке советско-германского фронта поставила гитлеровскую армию в отчаянное положение. Командование вермахта мобилизовало все возможности, чтобы уйти от катастрофы под Сталинградом.

В течение декабря 1942 г. развернулось ожесточенное сражение от берегов Волги до среднего течения Дона. Гитлер и его ближайшее окружение не хотели отказываться от своих завоевательных планов и стремились закрепиться на достигнутых рубежах. Противник, обладавший значительными силами и высокой маневренностью, с яростью отчаяния бросался в контрнаступление, стремясь уйти от поражения. Советское командование и войска показали в этих сражениях возросшее военное искусство и достигнутое превосходство над врагом. К концу декабря сорваны все попытки противника деблокировать окруженные войска. Удаление внешнего фронта окружения достигло 200–250 км, и создались условия для окончательного разгрома окруженных войск.

Во избежание напрасного кровопролития немецкому командованию 8 января 1943 г. предъявлен ультиматум с предложением прекратить бесполезное сопротивление и капитулировать. Однако гуманные предложения советского руководства были отклонены, что обрекло солдат и офицеров окруженной группировки на верную гибель. Через два дня началось наступление Донского фронта под руководством генерала К. К. Рокоссовского, которое к концу месяца закончилось полным разгромом сопротивляющихся войск и капитуляцией оставшихся в живых до 2 февраля 1943 г. В плен взято свыше 91 тыс. солдат и офицеров, в том числе 24 генерала и генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс.

Немецко-фашистская армия потерпела крупнейшее поражение в истории. Великая победа под Сталинградом завершила гигантскую битву, развернувшуюся во второй половине 1942 г. в течение 200 дней и ночей на огромном пространстве междуречья Волги и Дона. В ней с обеих сторон участвовало свыше 2 млн. человек, более 25 тыс. орудий и минометов, тысячи самолетов и танков. За время наступления с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. общие потери немецко-фашистских войск под Сталинградом составили 800 тыс. человек, вермахт полностью лишился 32 дивизий и 2 бригад, а еще 16 дивизиям нанесено тяжелое поражение. Потери советских войск в ходе наступления за этот период составили: погибшими - более 154 тыс., санитарными - более 330 тыс. человек.

Советское командование обрело стратегическую инициативу и получило возможность наносить удары по противнику на избранных направлениях. Войска Юго-Западного и Южного фронтов продолжали наступать на Ростов и Донбасс, создавая угрозу окружения группе армий "А" на Северном Кавказе.

Катастрофа, постигшая немецко-фашистские войска на берегах Волги и Дона, стала крупнейшим морально-политическим потрясением гитлеровского рейха. Дни траура, объявленные гитлеровским руководством по 6-й армии, у многих немцев похоронили надежды победить во Второй мировой войне. Резко упал авторитет и ухудшились взаимоотношения Германии с ее союзниками. Потери итальянских, венгерских и румынских войск угнетающе подействовали на правительства этих стран, а правящие круги Италии, Финляндии и Венгрии стали искать пути выхода из войны. Япония полностью отказалась от планов нападения на СССР, в Турции усилилось стремление сохранить нейтралитет и укрепить контакты с союзниками. Таково огромное международное значение Сталинградской битвы.

Сталинград стал символом победы для всех народов мира. В честь Сталинграда названы улицы и площади во многих городах Земли. Президент США Рузвельт в своем послании И. В. Сталину, оценивая подвиг сталинградцев, писал: "Их славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрессии", а У. Черчилль назвал победу под Сталинградом "изумительной".

Значение Сталинграда впоследствии признали и бывшие гитлеровские генералы. Один из участников боев под Сталинградом и в последующем историк Дёрр писал: "Для Германии битва под Сталинградом была тягчайшим поражением в ее истории, для России - ее величайшей победой. Под Полтавой (1709) Россия добилась права называться великой европейской державой, Сталинград явился началом ее превращения в одну из двух величайших мировых держав".

О значении победы под Сталинградом написано много. Главное ее воздействие на ход Второй мировой войны заключалось в том, что гитлеровское руководство в результате понесенного поражения вынуждено отказаться от наступательной войны и перейти к оборонительной. Об изменении способа ведения всей войны Гитлер заявил 1 февраля 1943 г. на совещании в ставке вермахта: "Возможности окончания войны на Востоке посредством наступления более не существует. Это мы должны ясно представлять себе".

Теперь целью ведения военных действий фашистского блока стало не завоевание мирового господства наступлением, а удержание занятых территорий обороной и достижение приемлемых условий мира. Именно этот факт является решающим в определении значения победы под Сталинградом как начала коренного перелома во Второй мировой войне в целом. Сталинград стал концом наступательной стратегии не только Германии, но и всего фашистского блока на всех театрах военных действий.

Япония, исходя из общей военно-политической обстановки, окончательно переходит к стратегической обороне и готовится к затяжной войне, создавая стратегический фронт по линии: Алеутские о-ва, о. Уэйк, Маршалловы о-ва, о-ва Гилберта, о. Науру, о. Ошен, архипелаг Бисмарка, о-ва Тимор, Ява, Суматра и в Индийском океане - Никобарские и Андаманские о-ва до индийско-бирманской границы.

В Северной Африке срочно создается группировка итало-немецких войск в Тунисе, которая активными действиями сковывает основные силы англо-американских союзников и перешедших на их сторону французских войск. Борьба и здесь приняла затяжной характер.

В свете этого видна несостоятельность распространенной на Западе концепции многих "решающих битв" и "поворотных моментов" на различных театрах Второй мировой войны, которая ставит Сталинградскую битву в один ряд со сражениями у Эль-Аламейна, в Тунисе и у о. Мидуэй на Тихом океане. Даже в работе классика английской военной историографии Б. Лиддела Гарта "Вторая мировая война" перелом в войне определяется как результат разгрома фашистских войск в Северной Африке, вторжения англо-американских войск в Сицилию и Италию, и только затем упоминается "отступление немцев из России". Сталинградская битва им при этом не рассматривается.

Огромное значение имела победа под Сталинградом для подъема движения Сопротивления. Народы порабощенной Европы с восторгом встретили весть о том, что ударные силы вермахта, прошедшие победным маршем по европейским странам, погребены в степях между Волгой и Доном. Французский писатель-антифашист Жан Ришар Блок 9 февраля по московскому радио обратился к парижанам. Отметив, что первых трех дивизий, которые вторглись в Париж в июне 1940 г., не существует больше, что они уничтожены под Сталинградом, он воскликнул: "Русские отомстили за Париж. Русские мстят за Францию".

Под влиянием победы на Волге начался подъем борьбы против гитлеровских оккупантов во всех странах Европы. Ужесточение "нового порядка", установленного гитлеровскими захватчиками во всех оккупированных странах - террор, геноцид, усиление ограбления народов, реквизиция, вывоз продовольствия, экспроприация промышленных предприятий, огромные масштабы вывоза иностранной рабочей силы, - поднимали на борьбу все более широкие массы порабощенных народов. Движение Сопротивления разрасталось в странах, оккупированных войсками агрессоров, в странах - союзниках Германии и в самих фашистских государствах. В каждой из них это движение имело свои особенности и формы, но и общие черты - борьба против фашизма как политической системы и поддержка стран антифашистской коалиции в их войне против стран фашистского блока.

2.3. 1943 год

Обещанный второй фронт вновь отложен

Курская битва - коренной перелом во Второй мировой войне

Высадка союзников в Сицилии, антифашистская борьба в Италии

Наступательные операции советских войск и союзников зимой - весной 1943 года

Контрнаступление под Сталинградом, как и под Москвой, переросло в зимнее стратегическое наступление на всем советско-германском фронте. На юге завершалась гигантская битва за Кавказ. В ходе крупной стратегической наступательной операции группы фронтов совместно с силами Черноморского флота нанесено серьезное поражение фашистской группе армий "А", советские войска продвинулись на глубину 300–600 км и освободили обширную территорию Юга России. Одновременно велось наступление на Донбасс.

На Верхнем Дону нанесено поражение 2-й немецкой армии, разгромлены 2-я венгерская и остатки 8-й итальянской армии. В результате в обороне группы армий "Б" образовалась 400-километровая брешь, и наступающие советские войска освободили в первой половине февраля Белгород и Харьков. В январе 1943 г. прорвана блокада Ленинграда, героические защитники города и ленинградцы, стойко выдержавшие жестокую блокаду, получили связь со страной, снабжение продовольствием и топливом. Наступательные операции проводились также в центре советско-германского фронта - против групп армий "Центр" и "Север".

Однако противник перебросил на южное направление свежие войска из Западной Европы и, создав сильную группировку, перешел в контрнаступление. В марте он вновь овладел Харьковом и Белгородом. В итоге весенних сражений образовалась огромная Курская дуга - рубеж, на котором летом 1943 г. предстояли ожесточенные бои.

Зимой 1943 г. в Северной Африке высаженные союзные экспедиционные силы медленно продвигались к Тунису. Немецкое командование сумело быстро перебросить туда войска и остановить наступление, но события на советско-германском фронте не позволили немцам создать группировку, способную разгромить англо-американский десант. В марте союзники, нарастив превосходство на суше, перешли в наступление на Тунис с двух направлений: с запада - экспедиционными силами с присоединившимися французскими войсками и с востока - 8-й английской армией. Длительная борьба в Северной Африке сковала значительные англо-американские силы. Только к 20 апреля им удалось оттеснить итало-немецкие войска на небольшой плацдарм у побережья. Огромный союзный флот блокировал их с моря. Окруженные, в основном итальянские, войска капитулировали 13 мая. По официальным данным, в плен сдалось 240 тыс. человек, однако английский историк А. Тейлор писал: "Союзники взяли в плен 130 тыс. человек, но после войны эта цифра раздута до четверти миллиона".

Захват Северной Африки завершил достижение ближайшей цели глобального плана войны "WW-1" - создать "кольцо вокруг Германии" для дальнейшего его сжатия в ходе длительной "изнуряющей" войны. Однако итоги борьбы на советско-германском фронте внесли коренные изменения в военно-политическую обстановку. Фашистская Германия потерпела поражение под Сталинградом и отступала. Сложились благоприятные условия для высадки и наступления союзников в Северной Франции в 1943 г. с целью быстрейшего завершения войны в Европе: основные силы фашистского блока вели тяжелые бои на советско-германском фронте, а союзникам удалось надежно защитить свои океанские коммуникации.

Весной 1943 г. в Атлантике против немецких подводных лодок действовали противолодочные силы союзников в составе около 3000 надводных кораблей различных классов, 2700 самолетов и 17 дирижаблей, вооруженных новыми средствами наблюдения - радиолокацией и гидроакустикой. Важным фактором успеха их действий стала расшифровка разведкой союзников донесений подводных лодок с указанием о своем местонахождении. Об эффективности противолодочных сил говорит, например, тот факт, что в мае 1943 г. в Северной Атлантике против 16 конвоев (около 930 судов и эскортных кораблей) действовали 10 групп немецких подводных лодок численностью 214 единиц. Потоплено всего 19 судов, а немцы потеряли 22 лодки и 13 были повреждены. Всего в том месяце потери немцев составили 42 лодки. Немецкое командование выводит подводные силы из Северной Атлантики и отказывается от крупных действий против конвоев. В длительной борьбе союзников против немецких подводных лодок сказались и события на советско-германском фронте, что игнорируется западными историками. На совещании в гитлеровской ставке главком ВМС докладывал: "С апреля 1942 г. флот испытывал недостаток в людях, так как большая часть людского состава, намеченная для флота, была передана армии".

Подготовка к решающим сражениям лета 1943 года

В начале 1943 г. руководители обеих противостоящих коалиций хорошо понимали, что крушение немецкого плана летнего наступления 1942 г. и поражение под Сталинградом положили начало коренному перелому во Второй мировой войне. Однако ясно и то, что это только начало. Германия и весь фашистский блок в целом имели еще большие силы для ведения оборонительной войны в надежде добиться мира на приемлемых условиях.

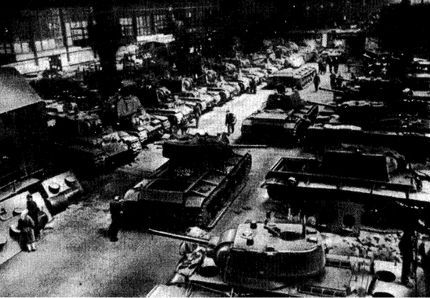

Гитлеровское руководство принимает чрезвычайные меры для восстановления и повышения боеспособности вооруженных сил. В Германии и странах порабощенной Европы шла тотальная мобилизация материальных, производственных и людских ресурсов для увеличения численности армии, совершенствовалось оружие. Производство танков и штурмовых орудий в 1943 г. возросло на 73 % и достигло 10,7 тыс., самолетов - на 71 % (до 25,2 тыс.). Войска оснащались новейшими типами танков, штурмовых орудий и самолетов. Основная масса войск и вооружения направлялась на советско-германский фронт, где к лету 1943 г. немцы сосредоточили свыше 5,3 млн. человек, более 54 тыс. орудий и минометов, более 5,8 тыс. танков и штурмовых орудий и почти 3 тыс. боевых самолетов. Гитлеровское командование не теряло надежды летом 1943 г. взять реванш за Сталинград.

Советский Союз в течение почти двух лет один вел тяжелейшую борьбу против гитлеровской Германии и ее европейских союзников, использовавших экономический потенциал всей Европы. Дважды испытав натиск всей мощи гитлеровской военной машины, утратив треть территории, где производилась треть валовой продукции, находилось 47 % посевных площадей и проживало 40 % населения, страна выстояла и продолжала наращивать силы для достижения коренного перелома в войне. Совершив беспримерный маневр производительными силами из угрожаемых районов на восток в 1941 г., советская экономика уже в марте 1942 г. давала столько военной продукции, сколько ее выпускалось до войны. Это был великий подвиг тружеников тыла, достойный героизма фронтовиков. Восточные районы страны превратились в основную военно-промышленную базу.

К середине 1942 г. перестройка экономики на военные нужды была завершена, а к концу года страна имела слаженное и быстро растущее военное хозяйство. Действующая армия и флот насчитывали свыше 6,6 млн. человек, более 105 тыс. орудий и минометов, 10 тыс. танков и самоходных орудий, 10 тыс. боевых самолетов. В войска поступала наша, превосходящая немецкую, военная техника: танки Т-34, самоходные артиллерийские установки СУ-122 и СУ-152, новый истребитель Ла-5ФН, штурмовик Ил-2, пикирующий бомбардировщик Пе-2, реактивные минометы "Катюша".

Следует отметить, что в наращивании вооружений Красной Армии, снабжении ее боеприпасами и продовольствием определенную роль играли и поставки союзников по ленд-лизу как оружия, так и материалов, необходимых промышленности, в том числе алюминия, листовой стали, меди, химикатов, высокооктанового бензина. Они шли северным маршрутом, а также через Иран и Дальний Восток. Объем их, определенный по специальному соглашению с союзниками, учитывался в производственных планах, поэтому Сталин, руководивший в целом народным хозяйством, так резко реагировал на срыв поставок. Западная историография преувеличивает значение ленд-лиза для советского промышленного производства и его влияние на ход вооруженной борьбы на советско-германском фронте.

В статье "Роль ленд-лиза в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", опубликованной в журнале Journal of the Slavis Military Stuadies (1994. V. 7. N 4, December), автор на основе сомнительных расчетов со значительными тенденциозными допусками пытается доказать следующее положение: "В целом, можно сделать вывод, что без западных поставок Советский Союз не только не смог бы выиграть Великую Отечественную войну, но даже не смог бы противостоять германскому вторжению, не будучи в состоянии произвести достаточное количество вооружения и боевой техники и обеспечить ее горючим и боеприпасами". Это заявление рассчитано на неграмотного читателя, так как явно противоречит очевидному факту, что Советский Союз остановил фашистскую армию и повернул ход Второй мировой войны в 1941 г., добился начала коренного перелома в 1942 г., когда поставки по ленд-лизу еще только начинались. Четкий ответ на этот вопрос дал Гопкинс в беседе со Сталиным в конце мая 1945 г. "…мы никогда не считали, что наша помощь по ленд-лизу является главным фактором в советской победе над Гитлером на восточном фронте. Она была достигнута героизмом и кровью русской армии".