Когда демократические страны начинают войну, они, вполне естественно, ссылаются на высшие моральные принципы. Так всегда было с войнами, которые вела Америка. Эти принципы и в самом деле лежат в основе настоящего конфликта. Заявления о том, что демократии, свободе и терпимости угрожает террор со стороны исламских фанатиков, - не пустая риторика. Однако для победы в войне требуется больше, чем моральный пыл: для этого необходимы ясные представления о целях и конкретные планы; точная оценка силы врага и его намерений; упреждающие действия, позволяющие минимизировать риски и защититься от последствий. Тем более все это необходимо в войне против терроризма, поскольку действовать приходится в удаленных регионах и, в значительной степени, в неизвестных условиях.

В подобных обстоятельствах сделанные мною выше выводы о необходимости ограничения числа целей вторжения и максимизации результатов особенно уместны. Вне всякого сомнения, Западу следовало бы прилагать больше усилий в прошлом, чтобы не допустить превращения Афганистана в пороховую бочку. Мы просто обязаны предоставлять сейчас гуманитарную помощь. Вместе с тем я хотела бы предостеречь от бесконечных неудачных экспериментов с государственным строительством. Самое главное - нейтрализовать угрозу, которая привела к преступлению 11 сентября. Это означает уничтожение террористов и их покровителей, и не только в Афганистане, но и в других местах - задача не из легких даже для глобальной сверхдержавы.

Американская акция против бен Ладена и "Талибана" демонстрирует также еще одну особенность вторжений, которую не следует упускать из виду. Американский народ сразу же понял, что случившееся 11 сентября - это агрессия против него. Его реакция была соответственной. Война, объявленная Соединенными Штатами, и готовность граждан пожертвовать собой являются примером того, как государства должны действовать, когда на карту поставлено само их существование. Они напоминают нам, что в современном мире лишь государства-нации обладают человеческими и материальными ресурсами, достаточными для победы в войне.

Вопрос о том, нужно ли вести боевые действия в Афганистане, оказался необычайно простым. В целом решение о том, когда и как вмешиваться, зависит в равной мере и от интуиции, и от расчета, хотя действия, несомненно, должны быть обдуманными. Споры о том, на какой основе должна строиться внешняя политика - на моральном долге или национальном интересе, в конечном итоге оказываются не более чем занимательными. Выдающиеся государственные деятели англо-язычного мира, деятели уровня Уинстона Черчилля и Рональда Рейгана, проводят политику, которая неизменно включает в себя оба элемента, хотя их соотношение и меняется со временем. Исходя из сказанного, я ограничусь следующими рекомендациями:

• Не верьте в то, что военное вмешательство, как бы хорошо оно ни было обосновано с моральной точки зрения, может быть успешным без ясно обозначенных военных целей.

• Не думайте, что Запад способен переделать общество.

• Не принимайте общественное мнение на веру, однако не сбрасывайте со счетов готовность людей идти на жертвы ради правого дела.

• Не оставляйте тиранов и агрессоров безнаказанными.

• Если вы решили сражаться - сражайтесь до победы.

ВОЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ: МАТЕРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Что бы там ни говорили, а сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы существуют исключительно для защиты наших интересов в бою. Они вовсе не предназначаются для выполнения полицейских функций, оказания помощи и гражданского строительства, от них не следует требовать этого, кроме как в исключительных обстоятельствах. Вооружение им необходимо для того, чтобы сдерживать и уничтожать врага, с которым они могут столкнуться. Они должны быть хорошо обученными и дисциплинированными, им нужны хорошие командиры. Кроме того, им нужна уверенность в том, что правительство обеспечит финансовые и другие условия, при которых они смогут выполнить эти задачи.

Демократические страны умеют вести войны, в чем не раз убеждались диктаторы на протяжении истории. Слабое место демократического политического руководства - его способность поддерживать постоянную военную готовность. Подобная слабость ведет к ненужным конфликтам, поскольку подрывает волю и может привести к отсутствию средств, необходимых для сдерживания агрессии. Она также делает войны более продолжительными и дорогостоящими, так как на создание необходимого для победы военного потенциала могут уйти годы.

Окончание "холодной войны" в этом отношении было более характерным, чем окончание Второй мировой войны. Поражение гитлеровской Германии и ее союзников вызвало вздох облегчения во всем мире. Однако оно поставило Запад на грань нового конфликта с Советским Союзом. С того момента, как у СССР появилась атомная бомба, всем, за исключением разве что глупцов и сочувствующих, стало очевидно: военная готовность является основным условием выживания Запада.

Конец "холодной войны" был кардинально иным. Интернациональный утопизм расцвел пышным цветом. Как и после завершения Первой мировой войны, предпочтение явно отдавалось маслу, а не пушкам.

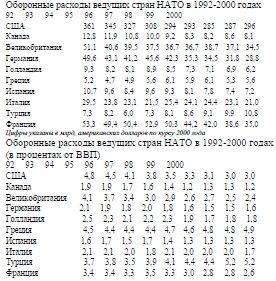

Показатели расходов на оборону ясно демонстрируют это. Военный бюджет Америки резко сократился, а в странах Европы ситуация была еще хуже. Запад в целом в начале 90-х годов охватила идея "мирного дивиденда", который можно было вкладывать в неисчислимые "добрые", а иногда и просто глупые проекты. Политики забыли, что единственным "мирным дивидендом" является мир.

Американский военный бюджет ежегодно сокращался с конца "холодной войны" до 98-99-го годов. Сейчас он составляет примерно 60 % от того максимума, которого военные расходы достигли в 1985 году. Обратите внимание, что это сокращение происходило в период, когда государственное финансирование других секторов увеличивалось. В результате число военнослужащих на действительной службе и в запасе в 2000 году было на один миллион человек меньше, чем в 1987 году. Администрация Клинтона сократила число регулярных дивизий с 18 (столько их было во времена Рейгана) до 10. Она сократила военно-воздушные силы почти в два раза, а число кораблей военно-морских сил, включая авианосцы, - почти на 45 %. Вдобавок был существенно сокращен призыв на военную службу, в результате чего ВМС США - недосчитались в 1998 году почти семи тысяч человек.

Резкое сокращение военных расходов США сопровождалось еще более существенным сокращением военных бюджетов остальных стран НАТО. Германия, Испания и Италия выделяли на оборону менее 2 % ВВП, в то время как у Америки этот показатель достигал 3 %. Соединенные Штаты израсходовали на оборону в 2000 году 296 млрд. долларов, тогда как суммарные вложения всех остальных стран НАТО составили всего 166 млрд. Европейцы урезали военные расходы в реальном выражении на 22 % с 1992 года и продолжают их сокращать.

ОБОРОННЫЕ РАСХОДЫ НАТО

Источник: International Institute for Strategic Studies, London

Как отмечает Международный институт стратегических исследований в своем отчете (Strategic Survey) за 1999/2000 год: "Значительная часть военных бюджетов европейских государств идет не на новые технологии и обучение, а на покрытие расходов, связанных с призывом, пенсионным обеспечением и поддержанием инфраструктуры". Европейские страны не могут соревноваться с США в передовых военных технологиях. (Это еще одна из причин, по которым они не могут создать эффективные вооруженные силы Европейского союза.) Однако они вполне могут перестать выбрасывать деньги на содержание армий, которые формируются на основе обязательного призыва, и поэтому не обладают достаточной подготовкой и боеспособностью.

Опасность недостаточного финансирования обороны находит широкое понимание в Америке в настоящее время. Еще по инициативе президента Клинтона (а также под давлением республиканского большинства в Сенате) администрация с 2000 финансового года начала увеличивать военные расходы. В 1999 году Конгресс одобрил первое после 1982 года существенное повышение денежного довольствия военнослужащих с целью облегчения вербовки новобранцев. Решимость новой администрации укрепить обороноспособность Америки, несомненно, внесет свой вклад. Вряд ли стоит сомневаться и в том, что определенные выводы будут сделаны из результатов операции в Афганистане.

Европейские страны, напротив, продолжают демонстрировать практически полное отсутствие чувства ответственности за укрепление оборонной мощи альянса. Богатые страны Европейского союза, такие как Германия и Италия, сокращают, вместо того чтобы увеличивать, и без того низкие военные расходы.

Роль военных стратегов всегда неблагодарна. В мирное время их обвиняют в разработке надуманных сценариев военных действий и попытках получить под них деньги. Когда же надвигается угроза, их критикуют за недостаточную прозорливость. Военные стратеги глобальных сверхдержав сталкиваются с особой проблемой. Суть ее в том, что серьезная угроза стабильности в любом регионе по определению является угрозой жизненным интересам их стран. Одновременное возникновение нескольких значительных региональных конфликтов превращается для них в кошмар. На вопрос, какой общий потенциал и, исходя из этого, уровень военных расходов необходимы для того, чтобы справиться с подобными сценариями, я могу ответить лишь так: "Больше, чем сейчас, и, вероятно, намного больше, чем вы думаете".

Из сказанного я делаю следующие выводы:

• Запад в целом нуждается в срочном устранении того ущерба, который был нанесен чрезмерным сокращением военных расходов.

• Европа в особенности должна резко повысить количество и качество военных расходов.

• США обязаны добиться того, чтобы во всех регионах у них были надежные союзники.

• Не рассчитывайте на то, что кризисы будут возникать по одному или максимум по два за раз.

• Не распыляйте ресурсы на акции многостороннего поддержания мира, их лучше использовать для решения национальных проблем.

• Что бы ни обещали дипломаты, рассчитывайте на худшее.

ВОЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ: МОРАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Западные политики ответственны за провал и в другой сфере, касающейся наших вооруженных сил. Они как минимум не противодействуют стремлению, а то и сами пытаются коренным образом изменить традиционную моральную установку военных.

Задачи войны по своей сути отличаются от задач мира. Это, конечно, не означает, что закон здравого смысла или, фактически, закон Паркинсона не применим к военным материям. Программами военных поставок необходимо эффективно управлять. Функции, которые имеет смысл передать сторонним организациям на контрактной основе, должны быть им переданы. Излишние невоенные активы должны быть проданы. Анализ и тщательное изучение необходимы для устранения дублирования и излишних трат. Именно на эти принципы я старалась опираться, когда была на посту премьер-министра; эти принципы универсальны. И все же, я опять повторю, следует признать, что военная сфера отличается от всего прочего.

Совершенно очевидная причина этого заключается уже в том, что военный бюджет - одна из немногих составных частей государственных расходов, которую действительно можно назвать необходимой. Это много лет назад превосходно обосновал министр обороны и лейборист Дэнис (ныне лорд) Хили: "Как только мы сократим расходы в ущерб нашей безопасности, у нас уже не будет ни домов, ни больниц, ни школ. У нас будет лишь груда пепла". По этой причине, когда начальник объединенного штаба (или другой военачальник того же ранга) начинает говорить, что без определенных ресурсов страна не может обеспечить адекватной защиты, только безрассудный политик отказывается его слушать.

Кроме того, военная служба существенно отличается от гражданской. Тот, кто рискует своей жизнью при выполнении служебных обязанностей, должен обладать иными качествами, нежели, например, бизнесмен, государственный служащий или, наконец, политик. Самым необходимым для него качеством прежде всего является храбрость.

Военнослужащим необходимы значительно более прочные товарищеские взаимоотношения с коллегами. Они должны доверять своим товарищам и полагаться друг на друга. Солдаты, матросы, летчики - каждый из них личность: достаточно познакомиться с их биографиями, чтобы понять это. Однако они не могут позволить себе индивидуализм. Для тех, чья жизнь подчинена дисциплине, в центре внимания находятся обязанности, а не права. Именно поэтому военная служба считается благородным занятием, именно поэтому многие из тех, кто после долгих лет службы решил сделать гражданскую карьеру, с большим трудом приспосабливаются к новой жизни.

Солдат также должен быть физически выносливым. Одного интеллекта недостаточно, хотя хитрость никогда не помешает. Подразделения, находящиеся на передовой, не могут допустить, чтобы часть их состава, как бы мала она ни была, оказалась не в состоянии справиться со стоящими перед ними задачами.

По этой причине я против всяческих попыток применить либеральные отношения и институты, сформировавшиеся в гражданском секторе, к нашим вооруженным силам. Программы, направленные на внедрение гражданской судебной системы, соблюдение прав сексуальных меньшинств, а также на более широкое привлечение женщин к военной службе, как минимум несовместимы с функциями армии. В худшем же варианте они ведут к чрезвычайно опасному снижению боеспособности.

Феминизация военной службы, пожалуй, самая пагубная из этих "реформ". Ввиду того что мужчины в целом физически сильнее женщин, возникает дилемма: либо не допускать последних к выполнению задач, требующих физической силы, либо снизить сложность самих задач, что, согласитесь, легко сделать на учениях, но не в бою. Сторонники феминизации выбирают, конечно, второй путь. И нередко с ними соглашаются.

Когда стало ясно, что женщины не могут бросить обычную гранату на безопасное для себя расстояние, вместо того чтобы оставить это занятие мужчинам, было решено перейти на более легкие (и менее эффективные) гранаты. Когда обнаружилось, что женщинам на борту военного корабля требуются такие удобства, которые мужчинам не нужны, ВМС США пришлось "модернизировать" корабли, причем переоборудование только авианосца ЕгвепНомег обошлось в 1 миллион долларов. А когда большинство женщин (что, на мой взгляд, совершенно правильно) решит отказаться от выполнения боевых задач, то, как выразился один из профессоров Университета Дьюка, армия избавится от таких качеств, как "превосходство, напористость, агрессивность, независимость, самостоятельность и готовность идти на риск". Есть масса ролей, которые женины могут играть в обществе; некоторые из нас даже управляют государством. Однако в большинстве своем мы лучше управляемся с дамской сумочкой, чем со штыком.

В бою не обойтись без штыка. Вряд ли стоит рассчитывать на то, что войны когда-либо будут вестись без физического контакта и прямого столкновения с врагом.

Учитывая эти соображения, наши политические и военные лидеры должны придерживаться следующих принципов:

• Проявлять определенную твердость в противодействии политическим веяниям, направленным на подрыв порядка и дисциплины в наших вооруженных силах.

• Четко разъяснять, что в военной сфере неприменимы модели поведения, правовая структура и моральные установки, преобладающие в гражданской жизни.

• Не ставить либеральную доктрину выше военной эффективности.

• Проявлять хотя бы немного здравого смысла.

РЕВОЛЮЦИЯ В ВОЕННОМ ДЕЛЕ

Считается, что мы достигли одной из тех поворотных точек в истории военного дела, когда роль технологий в ведении военных действий приобрела совершенно новое значение. Революция в военном деле абсолютно реальна. Она связана главным образом с двумя технологическими достижениями: мгновенным доступом к сетевой информации и крупномасштабным использованием высокоточного оружия. Один из наиболее авторитетных экспертов по стратегическим аспектам революции в военном деле профессор Элиот Коуэн так рисует ее картину:

Спутники мгновенно передают изображения обнаруженных целей пилотам самолета-перехватчика, танки сообщают о своем местонахождении на компьютеризированные командные пункты, генералы ведут наблюдение за действиями младших командиров на поле боя через камеры на беспилотном летательном аппарате - все это реалии сегодняшнего дня, а не мечты завтрашних военачальников.

Америка намного опережает и будет опережать всех своих соперников в использовании этих технологий до тех пор, пока вкладывает средства в их разработку.