Осенью 1920 г. в Анкару поступило 200 кг золота из Советской России. Позже поступило еще несколько таких "посылок". В 1920–1922 гг. большевики поставили кемалистам 40 тысяч винтовок, 327 пулеметов и 54 орудия.

17 сентября 1920 г. в Новороссийск пришла турецкая канонерская лодка "Айдин-Рейс", в 13 октября – вторая канонерка "Превези". Они пришли по личному приказанию Кемаля, спасаясь от англичан. 27 октября обе канонерки под названиями "Луч Востока" и "Восставший" были включены в состав Морских сил Черного моря, а 11 мая 1921 г. возвращены Турции.

Связь с Турцией в 1921–1922 гг. поддерживалась как советскими надводными кораблями, так и подводными лодками. Так, с июля 1920 г. по 9 февраля 1923 г. подводные лодки АГ-23, АГ-24 и АГ-25 совершили 17 секретных походов в порты Инебола и Самсун.

Заручившись поддержкой, кемалисты первым делом начали резать армян. 9 июня 1920 г. Кемаль двинул войска к границам Армении. Началась новая армяно-турецкая война.

29 сентября турки заняли Сарыкамыш, а затем Ардаган. Армяне могли несколько месяцев держаться в Карсе, но по неясным причинам не сделали этого. 30 октября турки заняли Карс и устроили там трехдневную резню. Турки взорвали бронзовый памятник русским солдатам работы скульптора Микешина. Был разграблен древний собор Архистратига Михаила. С 1921 г. службы там уже более не велись.

7 ноября пал Александрополь. Турки шли на Ереван. 18 ноября Армения вынуждена была пойти на перемирие. Согласно официальным советским источникам, 29 ноября в Армении объявился какой-то "Ревком" под руководством Касьяна (настоящая фамилия Тер-Каспарянц). На самом деле оный Касьян в ноябре 1920 г. был членом заграничного бюро ЦК КП(б) Армении, а сам Ревком был "за границей". Первым делом Ревком призвал Красную Армию на помощь "крестьян, поднявших знамя восстания". Красная Армия оперативно вошла в Армению и привезла с собой "ревком" в полном составе. 2930 ноября в Армении была установлена советская власть. А 2 декабря Ленин дал телеграмму председателю Ревкома Касьяну: "Приветствую в лице вас освобожденную от гнета империализма трудовую Советскую Армению. Не сомневаюсь, что вы приложите все усилия для установления братской солидарности между трудящимися Армении, Турции, Азербайджана" . Видимо, болезнь вождя начала прогрессировать.

Ввод Красной Армии в Армению советская историография рассматривала как интернациональную помощь трудящимся Армении, но одновременно это была и серьезная помощь правительству Мустафы Кемаля. Ведь, несмотря на отступление, армянская армия представляла серьезную угрозу режиму в Анкаре.

Не менее важной целью кремлевского руководства была победа левых сил в Турции. Однако уже 28 января 1921 г. по приказу Кемаля были убиты 15 руководителей компартии Турции во главе с председателем ЦК М. Субхи. Параллельно турецкая армия начала жестоко расправляться с крестьянскими отрядами левого толка.

В итоге все планы Кремля в отношении "полевения" Турции рухнули, и тем не менее 16 марта 1921 г. в Москве был подписан договор между РСФСР и Правительством Великого Национального Собрания. По этому договору Батум закреплялся за Грузией, а Турции отдавались Карс и Ардаган.

Таким образом, Ленин и Троцкий предали и расчленили армянский народ. Одновременно они отдали значительную часть русской территории, принадлежавшей империи до 1914 г., ее злейшему врагу – Турции.

Возможно, читателю, привыкшему ко лжи советских историков, эти утверждения автора покажутся резкими. Но вот что писал в конце 30-х годов XX века профессор военно-морской академии им. Ворошилова флагман 2-го ранга А.В. Шталь: "Сочувствие советской республики национально-освободительному движению и борьбе турецкого народа за свою независимость позволило Кемалю, после ликвидации армянского восстания на своем восточном фронте и в войсковых частях в Карсе, Александрополе, Ардагане, Артвине быть спокойным за восточную границу и стянуть все силы для борьбы на западе" .

Попробуем представить на секунду, что бы произошло, если бы здравый смысл не остановил в тот момент двух "наших дорогих вождей". Красная Армия вместе со всем армянским народом, а тут поднялись бы и стар, и млад, сумела бы очистить от турок всю историческую Армению, включая Киликию, и обеспечить выход в Средиземное море.

В этом случае у западных государств осталось бы два варианта действий – или держать нейтралитет, или попытаться встрять в конфликт. В последнем случае им пришлось бы воевать не только с армянами и русскими, но и с греками. А грекам могла соответственно помочь Советская Россия. Не следует забывать, что население Англии и Франции крайне устало от войны, и воевать ради своих вчерашних врагов – турок – там никто не хотел. Но, увы, история не терпит сослагательного наклонения.

Говоря о разделе Армении, все же следует сказать, что Москва существенно помогла населению Армянской ССР. В конце 1920 г. – начале 1921 г. в Армению было послано 40 вагонов товаров первой необходимости, 12 вагонов медикаментов, 325 тыс. пудов зерна, 7 вагонов риса, 5 тыс. пудов сахара, 1500 голов скота, 26 тыс. пар белья, свыше 1200 тыс. пудов нефти и бензина. Азербайджанская ССР в первые дни советской власти в Армении послала в республику 50 вагонов хлеба, а затем 36 тыс. пудов нефти.

Глава 7

Падение меньшевистского режима

Меньшевистское правительство Грузии не только чинило расправы в Южной Осетии, но и преследовало грузинских коммунистов, выступавших в защиту осетин. 13 июня 1920 г. в газете "Коммунисти" появилась статья без подписи, в которой автор защищал право осетин на самоопределение и считал правомерным их требование об установлении советской власти и присоединении к РСФСР. Правительство немедленно запретило газету, что вызвало резкий протест советского посла С.М. Кирова. Сергей Миронович квалифицировал этот шаг грузинского правительства как нарушение секретной статьи договора от 7 мая 1920 г. о легализации коммунистов и протестовал против их преследования.

К началу 1921 г. из Южной Осетии в РСФСР бежало свыше 50 тысяч человек. Часть их бежала по собственной воле, а часть насильно выселили грузинские войска. Официальный печатный орган Грузии газета "Эртеба" с цинизмом писала о событиях в Южной Осетии: "Наша Республика высылает осетин туда, куда они стремились – в социалистический рай".

В ноябре 1920 г. Крым был занят Красной Армией. Большинство советских и эмигрантских историков рассматривают это событие как конец Гражданской войны в России. Однако Врангелю удалось сохранить часть своей армии численностью около 60–70 тысяч бойцов. Западные союзники помогли разместить их в Проливной зоне. Там же базировались крупные военно-морские и сухопутные части Англии, Франции, Италии и других государств. В итоге советскому правительству пришлось ждать в любой момент вражеский десант в любой точке побережья Черного моря. Высадка десанта на необорудованное побережье представлялась достаточно сложной. Гораздо проще и быстрее можно высадить десант в дружеском порту. И таких портов после ноября 1920 г. на Черном море осталось три – Сухум, Поти и Батум.

В начале лета 1920 г. английские войска покинули Батумскую область. Но, начиная с ноября 1920 г., грузинское правительство начало звать их обратно. На уровне правительств Англии, Италии и Греции рассматривался приоритет Италии над Батумской областью.

Как показал на допросе в ВЧК в ноябре 1921 г. генерал Яков Слащёв, британское правительство рассматривало планы совместного с врангелевскими войсками десанта в порты Кавказа.

Так что оснований для ликвидации меньшевистского режима в Тифлисе у советского правительства было более чем достаточно.

14 февраля 1921 г. Ленин телеграфировал Реввоенсовету 11-й армии: "Цека склонно разрешить 11-ой армии активную поддержку восстания в Грузии и занятие Тифлиса при соблюдении международных норм и при условии, что все члены РВС 11-й армии после серьезного рассмотрения всех данных ручаются за успех" .

Как мы помним, после декабрьской войны 1918 г. между Грузией и Арменией в результате британского посредничества северная часть Борчалинского уезда была оставлена Грузии, южная – Армении, а центральная (район Лори) объявлена нейтральной зоной со смешанной грузино-армянской местной администрацией, подчинявшейся британскому военному командованию. В ноябре 1920 г. в связи с войной дашнакской Армении с Турцией нейтральная зона с разрешения Антанты была оккупирована вой-сками меньшевистской Грузии. Армянское и русское население нейтральной зоны, подвергшееся жестоким грабежам и насилиям, подняло в ночь на 12 февраля 1921 г. вооруженное восстание.

Восстанием в нейтральной зоне в Армении воспользовались дашнаки, выступавшие против советской власти, утверждая, что РСФСР поддерживает Грузию, убивающую армян.

В сложившейся ситуации 15 февраля Ленин отправил новую телеграмму Реввоенсовету 11-й армии: "Цека рассматривает операции РВС 11 [армии] как местную защиту повстанцев нейтральной зоны от грозящего им истребления со стороны белогвардейцев. Считайтесь с этим политическим характером вашей операции во всех ваших публичных выступлениях. Разумеется, мы ожидаем от РВС 11 энергичных и быстрых действий, не останавливающихся перед взятием Тифлиса, если это по военным соображениям необходимо для действительной защиты нейтральной зоны от нового нападения" .

12–15 февраля грузинские большевики начали антиправительственное выступление. 15 февраля был сформирован Ревком Грузии под руководством Ф.И. Махарадзе. На следующий день Ревком обратился к Ленину с просьбой оказать помощь трудящимся Грузии: "Революционный комитет Грузии, вышедший из огня и дыма восстания народных масс против контрреволюционного правительства меньшевиков, шлет восторженный привет вождю Великой пролетарской революции. В течение трех лет питаемое международным империализмом правительство меньшевиков создало личный полицейский и военный аппарат для подавления трудящихся…

На помощь грузинскому правительству спешат силы европейской реакции. Противостоять натиску соединений черной рати может лишь соединенная красная социалистическая рать. Мы надеемся, мы уверены, что страна не только Великой пролетарской революции, но и великих материальных возможностей не оставит нас в неравной борьбе и придет на помощь новорожденной Социалистической Советской Республике Грузия" .

К этому времени меньшевистская армия имела около 50 тысяч штыков и сабель, 122 орудия, 1255 пулеметов, 4 бронепоезда, 16 танков и бронемашин и 35 самолетов.

Грузинские меньшевики создали даже свою морскую флотилию в составе двух транспортов Черноморского флота:

– транспорт № 127, вооружение: две 76-мм пушки. Захвачен грузинами 18 марта 1918 г. в Батуме и переименован ими в "Мерани";

– транспорт № 35 (бывший русский пароход "Казак"). С 1918 г. в составе белого флота. 28 марта 1920 г. захвачен грузинами в Поти.

Наиболее боеспособными судами грузин были катера-истребители американской постройки 1916 г. (так называемые гринпортовские катера) "Патара Кахи", "Тариэли", "Автандили" и "Фридони", ранее принадлежавшие Черноморскому флоту, в том числе бывшие № 523 и № 526 (водоизмещение 14,2 т, мощность машины 600 л. с., полный ход 20 уз., вооружение – одна 47-мм и одна 37-мм пушки, два 7,62-мм пулемета). Они участвовали в боях у берегов Абхазии в 1918 г.

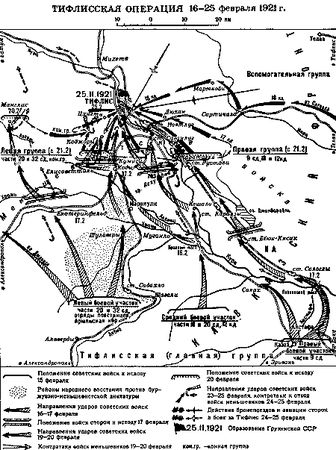

Нетрудно догадаться, что части Красной Армии были заранее отмобилизованы и готовы (как могли) к действиям против Грузии. Главный удар из пограничных районов Азербайджана и Армении на Тифлис наносила 11-я армия (командующий А.И. Геккер; 40,2 тысячи штыков и сабель, 196 орудий, 1065 пулеметов, 7 бронепоездов, 8 танков и бронемашин, 20 самолетов). Вспомогательные удары наносили: из района Владикавказа на Коби и Кутаиси – Терская группа войск; из района Гагр на Сухуми – 31-я стрелковая дивизия 9-й армии.

С 16 по 19 февраля 11-я армия наступала двумя группами: с юга из Армении на Тифлис группой М.Д. Великанова (20-я и 9-я стрелковые дивизии, 96-я стрелковая бригада 32-й стрелковой дивизии и 12-я кавалерийская дивизия, усиленные отрядами повстанцев), наносившей главный удар, и с юго-востока из Кахетии на Сартачала – группой П.В. Курышко (18-я кавдивизия и два полка 20-й стрелковой дивизии).

Наступление велось медленно, но из-за больших снегопадов и подрыва грузинами Пойлинского железнодорожного моста, лишившего группу Великанова поддержки бронепоездов.

18 февраля группа Великанова овладела позициями на труднодоступных Коджорских и Ягулджинских высотах, но контратаками противника была выбита с них. К 22 февраля Пойлинский мост удалось восстановить. В дело вступили 5 бронепоездов (№ 7 "Стенька Разин", № 94, № 5, № 77 и № 61), а по параллельно идущему шоссе двигался 55-й дивизион броневиков (4 броневика) и 2-й автотанковый отряд (4 танка Mk-V британского производства). Замечу, что у грузин тоже были танки Mk-V, но пользоваться ими они не умели.

Схема участка, на котором действовала бронегруппа 11-й армии в феврале 1921 г.

23 февраля наступление Красной Армии возобновилось. Грузины создали сильную оборону у речки Сасхексис. Однако огонь четырех бронепоездов и атака трех красных танков решили дело. Вечером 25 февраля Тифлис был взят Красной Армией. Меньшевистское правительство бежало в Кутаис.

25 февраля в Тифлис прибыл Грузинский Ревком, в тот же день преобразованный в Совет народных комиссаров Грузинской ССР.

Наступление советских войск на черноморском побережье проходило сравнительно медленно из-за отсутствия у большевиков флота. Так, 23 февраля части 9-й армии и абхазские повстанцы взяли Гагры. Однако 28 февраля грузинские войска, поддержанные артиллерийским огнем французских кораблей, сумели отбить город.

Лишь 1 марта 31-я стрелковая дивизия окончательно выбила грузин из Гагр. Через два дня части 9-й армии и абхазские повстанцы разгромили грузинские части у Нового Афона.

4 марта был взят Сухум, и в тот же день провозглашена независимость Абхазской ССР.

Еще в феврале 1921 г. во Владикавказе был созван съезд эмигрантов – повстанцев Южной Осетии. Главное решение съезда определяло "Выделить Юго-Осетию в автономную единицу (область). Центром Юго-Осетии считать Цхинвал". В "Протоколе съезда" была сделана запись: "Данное постановление (то есть образование области. – А.Ш.) вводится в силу революционным путем и в будущем подлежит окончательной санкции съезда Советов Юго-Осетии". Одновременно во Владикавказе был создан Ревком и определен его состав. Формировались партизанский отряд и его резервный отряд под командованием Сергея и Тото Гаглоевых. Регулярная осетинская бригада, ранее участвовавшая в боях с Врангелем, также была готова к действию.

1 марта 1921 г. вооруженные осетинские отряды вышли на исходные позиции и 5 марта заняли Цхинвал. Первым в город вошел резервный отряд Тото Гаглоева. Отдельный отряд, возглавляемый Дзандаром Такоевым, вышел из Дигорского ущелья и, преодолев перевал, в ущелье Рачи вступил в бой с правительственными войскам. Рача была освобождена, а затем отряд Такоева принял участие в изгнании меньшевистских сил из Западной Грузии.

8 марта Серго Орджоникидзе заявил: "Меньшевистской армии нет. Она разошлась по домам, а небольшие остатки ее не выдерживают малейшего соприкосновения с поступательным движением Красной Армии". На Батумском направлении занят Сурамский перевал, "представляющий трудную и природой укрепленную позицию, в настоящее время покрыт снегом в полтора аршина глубиной. Нашим частям пришлось брать перевал без орудий и пулеметов, так как втащить их на перевал было невозможно.