5 июня 1796 г. было подписано перемирие с Неаполитанским королевством. Какое-то время заключению мира мешали "неуместные придирки Парижа" (то есть Директории) и интриги неаполитанского двора. "Наполеон не переставал торопить с заключением этого договора. Министерство иностранных дел в Париже требовало контрибуции в несколько миллионов, платить которую Неаполитанский двор резонно отказывался. Но в сентябре, когда стало известно, что союз Испании с Францией и освобождение Корсики от английского ига побудили Сент-Джемский [английский. - А.Ш. ] кабинет отозвать свои эскадры из Средиземного моря, вследствие чего господство в Средиземном море и в Андриатике перешло к тулонским эскадрам, - встревоженный неаполитанский двор подписал все, что хотела Директория, и мир был заключен 8 октября" 1796 г.

В январе 1797 г. Бонапарт создает Циспаданскую республику со столицей в Болонье. В нее вошли области Реджио, Модена, Болонья и Феррара, расположенные на правом берегу реки По.

Состояние войны Франции с Римом было прекращено Болонским перемирием 23 июня 1796 г., и Римский двор послал в Париж монсиньера Петрарки. Однако переговоры затянулись. Надежды на десятитысячную "папскую" армию у Святого престола были слабы, но Пий VI рассчитывал на 30-тысячную неаполитанскую армию. В конце концов, подобная неопределенность надоела Бонапарту, и в январе 1797 г. к Риму был отправлен корпус генерала Виктора. В его составе было 4600 французов и 4000 итальянцев.

3 июня генерал Ланн, командовавший авангардом французских войск, с ходу разгромил папскую армию в бою у городка Сеню.

Инструкция Директории запрещала всякие переговоры с Римом. Директория считала, что надо положить конец светской власти папы и больше этим уже не заниматься, что нельзя найти другого случая, когда бы виновность Римского двора была более очевидна, и что было бы безумием надеяться на искренний мир с клерикалами, до такой степени враждебными принципам, на которых зиждилась республика.

Но Бонапарт действовал в своих интересах. 19 февраля 1797 г. в Толентино Наполеон продиктовал представителю римского папы кардиналу Маттеи и его коллегам условия мира. По этому договору папа отказывался от легатств Болонья, Феррара и Романья и обязывался выплатить Франции контрибуцию, а также отдать лучшие картины и статуи из своих музеев. В письме Директории от 19 февраля, сообщая об условиях мира, предусматривавших контрибуцию в 30 миллионов ливров, Бонапарт небрежно замечал: "Тридцать миллионов стоят в десять раз больше Рима, из которого мы не могли бы вытянуть и пяти миллионов".

Несмотря на целый ряд поражений, австрийская армия была еще достаточно сильна. Поэтому в переговорах с империей Бонапарт решил посулить Вене пряник, которым должна была стать Венецианская республика.

В 1792 г. державы коалиции предлагали Венеции принять участие в войне. Но это вопрос не вызвал серьезных дискуссий в сенате: все единодушно были за нейтралитет.

Но Бонапарт всегда находил повод для нападения. Как и в случае с Генуей, венецианцев обвинили в том, что австрийские корабли захватили французского корсара "у самых батарей венецианского форта Лидо", то есть должны были вмешаться, но не вмешались. Нашлись и какие-то французы, убитые в Венецианской области. В итоге 16 мая 1797 г. французские войска генерала Бараге д'Илье заняли Венецию.

По приказу Бонапарта к Ионическим островам была отправлена эскадра из трофейных венецианских кораблей, ядром которой были шесть 64-пушечных кораблей. На суда эскадры погрузили четыре пехотных батальона и шесть артиллерийских рот под командованием генерала А. Жантийи. Руководил экспедицией комиссар Директории историк-эллинист А.-В. Арно. По поручению Бонапарта он сочинил следующее воззвание к жителям Ионических островов: "Потомки первого народа, прославившегося своими республиканскими учреждениями, вернитесь к доблестям ваших предков, верните престижу греков первоначальный блеск… и вы обретете вашу доблесть античных времен, права, которые вам обеспечит Франция, освободительница Италии".

Подойдя к Корфу, французы увидели на берегу множество вооруженных греков. На берег на шлюпке отправился один Арно. Его речь вызвала у населения Корфу бурю оваций. Греки радостно приветствовали высадку французских войск.

Республиканцы приступили к "демократизации" Ионических островов. Население с энтузиазмом отнеслось к посадке "деревьев свободы" и плясало вокруг них. Устраивались Олимпийские игры и т. п. Однако контрибуция в 60 тысяч талеров, наложенная на жителей Ионических островов, пришлась им явно не по вкусу. Кроме того, французское командование совершило непростительную ошибку на островах, грубо пропагандируя атеизм и культ "высшего разума". В итоге православное духовенство стало подстрекать население к мятежу.

13 февраля 1798 г. трофейная венецианская эскадра в составе 11 кораблей и 6 фрегатов под командованием вице-адмирала Ф. Брюйеса ушла в Тулон. На Корфу французы оставили один корабль и один фрегат.

"Лев св. Марка и Коринфские кони были перевезены в Париж. Венецианский военно-морской флот состоял из двенадцати 64-пушечных кораблей и стольких же фрегатов и корветов" .

17 октября 1797 г. в Пассериано близ деревни Кампо-Формио в Северной Италии генерал Бонапарт и граф Кобенцль подписали мирный договор. По условиям мира границами Французской республики признавались ее "естественные пределы": Рейн, Альпы, Средиземное море, Пиренеи, Атлантический океан. По договору, вассальная Франции Цизальпинская республика была образована из Ломбардии, герцогств Реджио, Модена, Мирандола, из трех легатств - Болонского, Феррарского и Романского, из Вальтелины и части венецианских владений на правом берегу Адидже - Бергамо, Брешиа, Кремона и Полезина. Австрия также признавала Лигурийскую республику (бывшую Генуэзскую республику). Ионические острова отходили к Франции.

Австрия в качестве компенсации получила город Венецию и венецианские области на левом берегу Адидже, а также владения Венецианской республики в Истрии и Далмации. Этим население Габсбургской монархии увеличивалось больше чем на два миллиона человек.

Герцог Модены Эрколе III, лишившийся своих владений в Италии, получил герцогство Брисгау в южной Германии.

Блестящая кампания генерала Бонапарта за 18 месяцев изменила карту Северной Италии больше, чем за 500 предшествующих лет. Эти месяцы вполне можно назвать "звездными часами человечества".

Глава 9

Неаполитанские приключения Нельсона и Ушакова

6 ноября 1796 г. скончалась Екатерина Великая, и вновь, как и после смерти Елизаветы Петровны, внешняя политика России резко изменилась. В тот же день с барабанным боем и развернутыми знаменами в Петербург вступили прусские войска. Очевидец француз Масон сострил: "Дворец был взят штурмом иностранным войском". Но, конечно, это были не пруссаки, а гатчинское воинство, которое Павел еще при жизни матери одел в прусские мундиры и муштровал по прусским уставам.

К Павлу потянулись со всех сторон тысячи немецких проходимцев, всякие там Адлеры, Адленберги, Бенкендорфы, Врангели и т. п. Сам Павел I был женат на Марии Федоровне (принцессе Софии Доротее Вюртембергской), а его сын Александр - на Елизавете Алексеевне (принцессе Луизе Баденской). Вся эта германская партия начала буквально давить на Павла, а затем на Александра. У одних "русских немцев" в германских княжествах был собственный гешефт, у других от французов пострадали родственники.

Однако, придя к власти, Павел решил вести мирную политику. Он прекратил подготовку к босфорской операции и указом от 8 апреля 1797 г. отозвал эскадру Макарова из Северного моря.

В первые месяцы своего правления Павел не вмешивался в европейские дела, но внимательно наблюдал за ними. 1796–1797 гг. ознаменовались, с одной стороны, политической нестабильностью во Франции, а с другой - успехами французской армии в борьбе против европейской коалиции. Такую ситуацию Павел воспринял лишь как военную слабость монархов Европы. Он постепенно давал себя убедить, что без его вмешательства порядок в Европе навести невозможно.

А как реагировал Павел на Кампаформийский мир? Да никак. При известии о Лёбенском перемирии, когда австрийский посол Кобенцель дал понять, что его можно нарушить, если только Россия захочет поддержать свою союзницу, Павел пожал плечами: "Вы еще недостаточно терпели поражений?"

Но вот к императору прибыл представитель французских эмигрантов. По условиям мира Австрия уже не могла держать на своей территории эмигрантские отряды, которыми командовал принц Конде. На этот раз эмигранты просили не военной поддержки, а убежища, взывая к милосердию императора. Павел считал себя благородным рыцарем без страха и упрека. "Русский Дон Кихот", - называл его Наполеон. Не подумав о последствиях и интересах России, Павел широким жестом пригласил эмигрантов к себе.

Самому принцу Луи Конде, его сыну герцогу Бурбонскому и его внуку герцогу Ангиенскому в Петербурге было оказано пышное гостеприимство, а их отряды Павел велел расквартировать в Подолии и на Волыни. Даже был поднят вопрос о браке Александры Павловны с Антуаном, герцогом Ангиенским.

А в декабре 1797 г. сам претендент на французскую корону герцог Прованский поселился в Митавском замке, и Павел назначил ему пенсию в 200 тысяч рублей.

После отъезда Симолина Россия и Франция не имели дипломатических отношений. Тем не менее французские дипломаты неоднократно пытались вступить в переговоры со своими российскими коллегами вначале в Копенгагене, а потом в Берлине. Был момент, когда Павел даже хотел прийти к мирному соглашению с республикой, благо делить обоим государствам было нечего. Увы, субъективные факторы оказались сильнее объективных жизненно важных интересов России и Франции.

Русская военная партия сфабриковала заговор поляков в Вильно, которых якобы субсидировал Бонапарт. На самом деле в Вильно хватало скандальных панов, но серьезным заговором и не пахло. Да и "Бонапартий" в те годы даже не слыхивал о таком городе. Тем не менее слухи о заговоре и участии Бонапарта вызвали ярость императора.

Существенную роль во втягивании России в войну сыграли и мальтийские рыцари. В 1525 г. император Карл V уступил остров Мальту рыцарскому ордену иоаннитов, после того как турки изгнали их с острова Родос. С rex пор остров принадлежал рыцарскому ордену. В ходе обеих турецких войн Екатерины II мальтийские рыцари оказывали существенную помощь русским. На Мальте базировались и ремонтировались наши корабли, а сотни, если не тысячи мальтийских моряков плавали на каперских судах под Андреевским флагом.

Основную часть доходов ордена составляли поступления из десятков имений, принадлежавших рыцарям по всей Европе, включая Речь Посполитую. Французская революция и последовавшие за ней войны лишили орден значительной части доходов, поступавших с континента.

А тут возникли проблемы с владениями князей Острожских на Волыни. После пресечения рода законных наследников богатейшие имения по завещанию должны были быть переданы ордену. Но буйные соседские паны объявили себя наследниками князей Острожских по боковой линии и приступили к самозахвату земель.

В связи с этим в Петербург прибыл бальи ордена граф Джулио Литта. В свое время он служил в русском флоте, и Екатерина присвоила ему чин контр-адмирала.

Павел считал себя рыцарем, и хитрый Литта сыграл на его чувствах. Литта и компания "для большего эффекта… в запыленных каретах приехали ко двору". Павел ходил по зале и, "увидев измученных лошадей в каретах, послал узнать, кто приехал; флигель-адъютант доложил, что рыцари ордена св. Иоанна Иерусалимского просят гостеприимства. "Пустить их!" Литта вошел и сказал, что, "странствуя по Аравийской пустыне и увидя замок, узнали, кто тут живет…"". Царь благосклонно принял все просьбы рыцарей.

4(15) января 1797 г. Павел подписал конвенцию, обеспечивавшую ордену взамен земель на Волыни, требуемых им обратно, ежегодный доход в 300 тысяч польских злотых на содержание великого Российского приорства.

Как видим, пока речь шла лишь о расхищении русских финансов. Однако во время следующего визита в Петербург Литта привез крест, который носил самый знаменитый из гроссмейстеров ордена, Лавалетт, и предложение протектората. 27 ноября 1797 г. он совершил очень парадный "въезд" в Петербург, а через два дня Павел, дав ему торжественную аудиенцию в присутствии своего двора и большого числа высших представителей православной церкви, принял подношение и согласился на протекторат. И опять же, принятие протектората над Мальтой не приносило особого ущерба России.

Весной 1798 г. в Тулоне началось сосредоточение кораблей и транспортов. Туда же был стянут 38-тысячный десантный корпус под командованием самого Бонапарта. Вся Европа затаила дыхание. Газеты распространяли самые противоречивые сведения о планах Бонапарта - от высадки в Англии до захвата Константинополя. На брегах Невы испугались и решили, что злодей "Бонапартий" не иначе, как замыслил отнять Крым. 23 апреля 1798 г. Павел I срочно посылает приказ Ушакову выйти с эскадрой в море и занять позицию между Ахтиаром и Одессой, "наблюдая все движения со стороны Порты и французов".

19 мая французский флот вышел из Тулона. 23 мая французы подошли к Мальте, которая принадлежала ордену мальтийских рыцарей. Мальта сдалась без боя, а рыцарям пришлось убираться с острова подобру-поздорову. 20 июня 1798 г. французская армия высадилась в Египте. Бонапарт легко победил турок и занял Египет, но 20–21 июля адмирал Нельсон в Абукирской бухте разгромил французский флот. Армия Бонапарта оказалась отрезанной от Франции.

Изгнанные с Мальты рыцари обратились за помощью к Павлу I, и предложили ему стать Великим магистром ордена. Павел радостно согласился, не думая о комизме ситуации - ему, главе православной церкви, предложили стать магистром католического ордена. 10 сентября 1798 г. Павел издал манифест о принятии Мальтийского ордена в "свое Высочайшее управление". В этот же день эскадра Ушакова соединилась с турецкой эскадрой в Дарданеллах, и они вместе двинулись против французов.

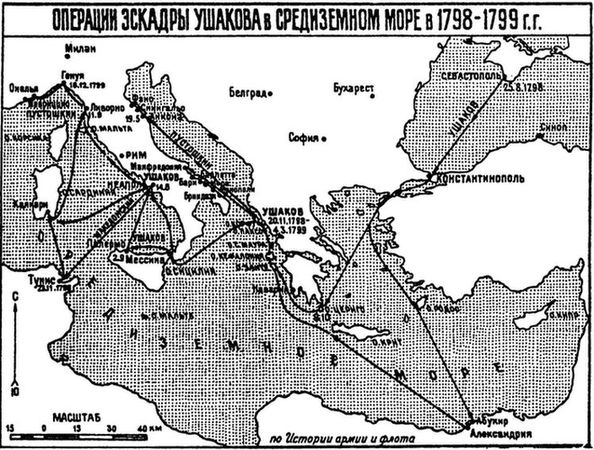

Операции эскадры Ушакова в Средиземном море в 1798–1799 гг.

Бонапарт турок напугал еще больше, чем русских. Хотя Египет и управлялся полунезависимыми от Стамбула мамелюкскими беями, и Бонапарт неоднократно заявлял, что воюет не с турками, а с мамелюками, все равно султан Селим III считал высадку французов нападением на Оттоманскую империю. Мало того, иностранные дипломаты, скорей всего, русские, довели до султана "секретную" информацию о планах "Бонапартия", который решил ни много ни мало как разорить Мекку и Медину, а в Иерусалиме восстановить еврейское государство. И как этому не поверить, когда французы на Ниле и двигаются в Сирию? Тут уж не до воспоминаний об Очакове и Крыме.

Султан Селим III повелел заключить союз с Россией, а французского посла, как положено, заточили в Семибашенный замок.

7 августа 1798 г. Павел I послал указ адмиралу Ушакову следовать с эскадрой в Константинополь, а оттуда - в Средиземное море.

12 августа 1798 г. из Ахтиарского порта вышли шесть кораблей, семь фрегатов и три авизо. На борту кораблей было 792 пушки и 7406 "морских служителей". Попутный ветер надувал паруса, гордо реяли Андреевские флаги, эскадра знаменитого "Ушак-паши" шла к Босфору. Все, начиная от вице-адмирала до юнги, были уверены в успехе. Никому и в голову не приходило, что именно в этот день началась шестнадцати летняя кровопролитная война с Францией. Впереди будет и "солнце Аустерлица", и горящая Москва, и казаки на Елисейских полях.

25 августа русская эскадра прошла Босфор и встала на якоре в Буюк-Дере напротив дома русского посла. Интересно, что население радостно встречало своих "заклятых врагов". Адмирал Ушаков доносил Павлу: "Блистательная Порта и весь народ Константинополя прибытием вспомогательной эскадры бесподобно обрадованы, учтивость, ласковость и доброжелательство во всех случаях совершенны".

Даже Селим III не удержался и инкогнито на лодке объехал русские корабли.

От имени султана Ушакову была вручена табакерка, украшенная алмазами. Вместе с ней была передана декларация Турции: "О свободном плавании русских военных и торговых судов через проливы, о взаимной выдаче дезертиров и содействии санитарным мерам во избежание распространения заразных болезней".

23 декабря 1798 г. (3 января 1799 г.) в Константинополе был заключен Союзный оборонительный договор между Империей Всероссийской и Оттоманской Портой. Договор подтверждал Ясский договор 1791 г. ("от слова до слова"). Россия и Турция гарантировали друг другу территориальную неприкосновенность по состоянию на 1 января 1798 г. В секретных статьях договора говорилось, что Россия обещала Турции военную помощь, определенную в 12 кораблей и 75–80 тысяч солдат. Турция обязалась открыть Проливы для русского военного флота. "Для всех же других наций без исключения вход в Черное море будет закрыт". Таким образом, договор сделал Черное море закрытым русско-турецким бассейном. В то же время было зафиксировано право России как черноморской державы быть одним из гарантов судоходного режима Босфора и Дарданелл.

8 сентября русская эскадра вошла в Дарданеллы. При выходе из Дарданелл эскадра Ушакова соединилась с турецкой эскадрой, которая состояла из четырех кораблей, шести фрегатов, четырех корветов и четырнадцати канонерских лодок. Командовал эскадрой вице-адмирал Кадыр-бей.

28 октября русские корабли подошли к острову Цериго, а через три дня боев французский гарнизон капитулировал. В течение последующих 35 дней от французов были освобождены острова Занте, Кефалония и Санта-Мавра. Мощная же крепость на острове Корфу оказалась более крепким орешком. Ее осада длилась до 22 февраля 1799 г. Наконец французский гарнизон капитулировал. В плен было взято 2931 француз, 635 пушек и мортир, корабль, три фрегата и шесть малых судов. По этому поводу Суворов воскликнул: "Зачем не был я при Корфу хотя бы мичманом?!"

Вопрос о дальнейшей судьбе Ионических островов обсуждался Россией и Турцией еще до взятия Корфу. Турки предлагали передать их Неаполитанскому королевству или создать там княжество, зависимое от Турции. Павел же предложил учредить на островах… республику!

Конечно, по современным понятиям конституция этой республики была не совсем демократической. Так, выборы в Большой Совет проходили по куриям, отдельно для каждого сословия. Но тем не менее факт остается фактом, Павел I стал первым русским царем, учредившим республику.

Неаполитанский король Фердинанд IV, ободренный действиями Ушакова и Нельсона, в ноябре 1798 г. решил напасть на французов в центральной Италии.