– Я, как вы знаете, в своих произведениях – в "Бердичеве" и в других – вывел такое большое количество непорядочных (пауза, Горенштейн подыскивает слово), глупых (снова пауза), паскудных евреев… Одновременно я достаточно антисемитов вывел. И не карикатурно, а натурально… Все дело в позиции автора и в художественном посыле, который автор в это вкладывает. А те, кто говорит (а когда может, то и действует соответственно), что евреев нельзя показывать плохими, исповедуют своеобразную форму расизма в попытке изобразить евреев больной нацией, которую надо обходить, – нельзя говорить о них… Безусловно, надо обо всем этом говорить, и надо изображать разных евреев, но, главное, – с каких позиций и как это изображается… Хотя у евреев есть, конечно, своя специфика. Это комплекс гетто и гетто-психология…

– И все-таки страх перед внешней средой не возник на пустом месте. В чем корни современного антисемитизма? Не в том ли они, что евреи – очень ярко живущий народ, так же ярко явивший миру два известных ему типа, почти что два художественных образа: образ человека творчества (искусства, науки) и образ человека бизнеса. С одной стороны, это Шагал, с другой… нет, не Березовский-Гусинский-Абрамович и не Ротшильд, но, скажем, Джорж Сорос, обыгрывающий с выгодой для себя в финансовые шахматы огромные валютные системы?

– Нет. Не в этом дело. Итальянцы тоже ярко живут. Корни антисемитизма – гораздо более глубокие. Они уходят в века и связаны с единобожием, а потом и с христианством… Но дело не в этом. Все это перешло уже в явление социальное, а точнее сказать, в суеверие. Но главная проблема евреев не в этом, не в антисемитизме… А в том, что они хотят нравиться, хотят, чтобы они были хорошими, чтоб их любили. Хотят, чтобы они были лучше других, и тогда их полюбят… Это все исходит из гетто, из гетто-психологии… Я, например, не хочу, чтобы меня любили. То есть – пусть, пожалуйста, но я не добиваюсь этого, мне это не нужно. А многие евреи этого хотят. Что из этого получается? Ясно. Все они – гоголевские Янкели, подтележные (Гоголь в повести "Тарас Бульба" изобразил такого Янкеля из-под телеги). Это внутренняя еврейская проблема, которая может быть опаснее, чем антисемитизм сам по себе… Треть израильских миролюбцев таковы. Это "интернационалисты". А еврейский интернационализм ясно какой – это любить всех больше, чем самих себя. Все это разные проявления этой внутренней проблемы евреев. И до тех пор покуда не будет преодолен гетто-комплекс, ничего хорошего не будет. Тут дело не в антисемитах. Антисемиты есть и будут. Главное, чтобы они не могли осуществлять свою деятельность безнаказанно. Я считаю и писал об этом, в частности, в романе "Псалом", что главная вина евреев в ХХ веке была в беззащитности, в доверии к человечеству, в одностороннем гуманизме, в пренебрежении к мудрости Моисея "око за око", которую, начиная от Гитлера и до современных немецких телекомментаторов, все осмеивают. А это единственный справедливый закон: никого не надо ненавидеть, никого не надо любить, надо относиться только так, как он относится к тебе. По-другому – нет. До тех пор, покуда евреи не преодолеют свой гетто-комплекс, до тех пор, покуда они не перестанут стремиться "быть хорошими", лучше других, в том смысле чтобы они нравились всем, и переживать оттого, что они не нравятся, до тех пор их положение будет по-прежнему такое же – они будут зависеть от любого антисемитского плевка, от любого харканья, от любого глупого высказывания и так далее…"

Покидая безответно любимую им Россию, Горенштейн увозил столько жизненного материала, что, по мнению писателя, его хватило бы на сто лет работы. В накопленном багаже, несомненно, были и отложившиеся в памяти антиеврейские кампании в советском обществе, волны возбуждаемой государством ненависти к евреям в 1948 и 1952, в 1967 и 1973 годах. Все это воплощалось в СССР в статьях в прессе, в открытых и закрытых партсобраниях, в антиизраильских митингах, в обществах советско-арабской дружбы, в подписании "антисионистских" писем, в том числе и особых писем известных советских граждан еврейского происхождения – деятелей искусств, ученых, спортсменов, военачальников и т.д. – своего рода "знатных евреев". К ожидавшейся победе арабов над Израилем в 1973 году был даже заранее испечен большой праздничный киноторт – документальный фильм "Тайное и явное (Цели и деяния сионизма)", который до сих пор активно распространяется в интернете как "доказательство" злонамеренности евреев мира – нечто вроде современных "Протоколов сионских мудрецов". Следуя приемам геббельсовской пропаганды, авторы фильма "разоблачали" происки сионистов весомым, авторитетным голосом диктора за кадром, якобы комментирующим в действительности ничего не подтверждающий видеоряд, что тем не менее действовало на неподготовленную (впрочем, неподготовленную ли?) аудиторию как гипноз.

Избранная тема не позволила Горенштейну обойти вниманием этот мутный поток государственного антисемитизма, расцветшего неожиданно для многих пышным цветом уже после ХХ съезда КПСС. Писатель искал объяснение природы антисемитизма при социализме – уже не религиозного, а расового, – помня и зная об опыте и практике национал-социализма в Германии. И вот в "Дрезденских страстях" Горенштейн проанализировал антисемитизм как явление – и его исследование показало, что дело в глубоком идейном родстве антисемитизма и социализма.

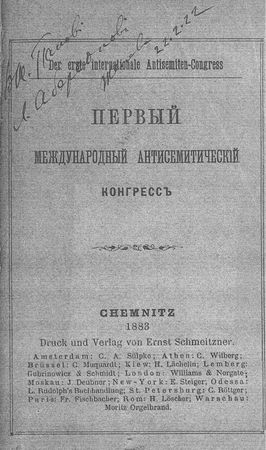

Текст книги (с подзаголовком "из истории международного антисемитского движения") начинается словами:

Есть книги, которые у всех на виду, и поэтому их никто не читает. Но есть книги, которые являются библиографической редкостью, и поэтому прочесть их мало кому удается. Именно такие две книги внушили мне мысль написать это сочинение. Эти две книги: "Анти-Дюринг", созданный Энгельсом в 1876 – 1878 годах, и "Первый международный антисемитический конгресс" ("Der erste Internationale Antisemitenkongress"), брошюрка, изданная в Хемнице в 1883 году издателем Эрнстом Шмайтцером.

Подлинное описание первой сходки "антисемитского интернационала" (выражение, слышанное мной от историка Павла Поляна) в Дрездене в 1882 году, попавшее в руки писателя, было сделано его русским участником и было написано по-русски. Оно и легло в основу повествования Горенштейна о так называемом Первом международном конгрессе антисемитов.

"Дрезденские страсти" разворачиваются перед нами наподобие спектакля, в котором убедительно изображенные писателем внешне цивилизованные люди в красивых костюмах, лично вряд ли способные в жизни на реальное убийство, в окружении шедевров архитектуры барокко провозглашают то, что по логике вещей должно неминуемо привести к Холокосту. Некоторые из них, может быть, и ужаснулись бы, доживи они до попытки "окончательного решения еврейского вопроса". Но умеренной расовой ненависти в природе не существует…

Важным, но находящимся "за кулисами" персонажем книги стал не участвовавший в конгрессе философ-социалист, идеолог нового расового антисемитизма Евгений Дюринг. В годы написания "Анти-Дюринга" Энгельс считал его идейным собратом, заблуждающимся товарищем-социалистом; спустя четыре года для делегатов-социалистов дрезденского конгресса Дюринг уже был (или казался им) вождем, если не пророком, нового более справедливого времени, времени без евреев. Однако и в сочинениях, известных Энгельсу, представления Дюринга о социализме, то есть о победе над капитализмом, постулировали невозможность избавления от капитализма без избавления от евреев.

Дюринг в повести не появляется; зато то и дело на авансцену "из-за кулис" выходит сам автор, Фридрих Горенштейн, который полемизирует как с "услышанным" нами из уст первых новых антисемитов конца девятнадцатого века, так и с текстами их советских наследников, антисемитов середины века двадцатого. При этом создается иллюзия соблюдения трех аристотелевских единств классической драмы: действие конгресса происходит "здесь и сейчас", а автор лишь на время выходит из зала заседаний для очередного комментария как бы перед воображаемой телекамерой, а затем репликой-мостиком "нам пора возвращаться в зал конгресса, где…" продолжает свой "прямой репортаж".

Позволительно предположить, что это художественно-публицистическое исследование Фридриха Горенштейна и его главный вывод – об имманентно присущем социализму антисемитизме – стали фактором, дополнительно подтолкнувшим писателя к решению окончательно покинуть страну в 1979 году. Он не вернулся даже тогда, когда на волне перестройки в Россию возвращались многие писатели-эмигранты. Позднее Горенштейн в одном из интервью на вопрос "почему" ответил коротко: "Я не мазохист".

"Дрезденские страсти", книга, созданная уже сложившимся мастером прозы и киносценарного дела, не только несет в себе сильный публицистический заряд, но и отражает важнейшие особенности творческой оптики автора. Корни своего мировоззрения Горенштейн ясно выразил, отвечая в 1999 году в интервью на мой вопрос:

– У Горького есть рассказ "Рождение человека", где солнце по воле авторской фантазии "думает": "А ведь не удались людишки-то!" Читая ваши книги, можно предположить, что такой взгляд на человечество, как на неудавшееся племя – это и ваш взгляд?

– Почему это мой взгляд? И это не Горького взгляд. Это из Библии взгляд. Поэтому и был Всемирный потоп и так далее… Моя позиция, безусловно, отличается от позиции гуманистов. Я считаю, что в основе человека лежит не добро, а зло. В основе человека, несмотря на Божий замысел, лежит сатанинство, дьявольство, и поэтому нужно прикладывать такие большие усилия, чтобы удерживать человека от зла. И это далеко не всегда удается. В моем романе "Псалом" есть разговор одного из героев с гомункулом. Герой спрашивает, как различать добро и зло, ведь зло часто выступает в личине добра, и это на каждом шагу, а "человечек из колбы" ему отвечает: "Если то, что ты делаешь и чему учишь, тяжело тебе, значит, ты делаешь Доброе и учишь Доброму. Если учение твое принимают легко и дела твои легки тебе, – значит, ты учишь Злому и делаешь Зло…"

Вот этот декларированный "антигуманизм" и определил, наверное, чужеродность писателя Горенштейна официальной советской литературе – включая и литературу "шестидесятников" – и трудную издательскую судьбу сочинений писателя как до, так и после распада СССР. К тому же написанные в 60-х и 70-х годах тексты Горенштейна казались некоторым критикам устаревшими, опоздавшими – на фоне произведений молодых писателей, концептуалистов и постмодернистов, вольных и невольных конкурентов Горенштейна в борьбе за новую популярность. Горенштейн был уязвлен, когда, попав в 1992 году с романом "Место" в шорт-лист первого "Букера", он не стал лауреатом: жюри предпочло не его и не Людмилу Петрушевскую, а Марка Харитонова…

В этой связи интересна эволюция понимания важнейшей разницы между Горенштейном и современными ему литераторами-шестидесятниками писателя и литературоведа Виктора Ерофеева, ставшего на волне перестройки и истории с "Метрополем" одним из законодателей моды и вкусов в литературе начала девяностых. Когда-то, в 1992 году, он писал о романе "Псалом":

…Все эти идеи, высказанные резким и уверенным тоном не очень умного человека, были бы весьма любопытны в устах персонажа-философа, самостоятельно докапывающегося до смысла наслаждения и греха, однако в устах Горенштейна они получают значение авторитарного слова, похожего на окаменевшее дерьмо. Последнее, однако, "оттаивает" и блещет новыми подробностями всякий раз, когда после очередной философской промывки читательских мозгов Горенштейн обращается к "беспросветной" жизни….

Конечно, такие пассажи скорее отталкивали читателя от Горенштейна. Но прошло двадцать лет, и вот, выступая на вечере памяти Горенштейна 9 декабря 2012 года в Москве, Виктор Ерофеев говорил (цитируется по аудиозаписи):

– Я действительно считаю Фридриха замечательным, большим, настоящим писателем, и как-то грустно, что его не замечают сейчас. Или не хотят замечать… На самом деле Фридрих был человеком, похожим на древних библейских пророков – он был человеком жестоким и жестким в своем взгляде на мир, в своем взгляде на нас, в своем взгляде на человечество вообще. Я думаю, что из русской прозы второй половины ХХ века, может быть, только Шаламов так беспощадно оценивал человеческие возможности и человеческую беспомощность. Фридрих был беспощадным писателем, и достаточно вспомнить его "Псалом", роман, где он стравил две ментальности, российскую и еврейскую, и показал, как это страшно, вот эта непримиримая вражда, непонимание и разница мировоззрений. Это – великий роман. Я считаю, это его лучший роман, в котором заканчивается та "оргия гуманизма", о которой говорил Андрей Платонов, глядя на советскую литературу… Мы были всегда в русской литературе эдакими революционерами, которым был нужен хороший человек для того, чтобы была революционность, которая заложена в наших генах и в нашей морали. Фридрих вел совсем другую линию… Но мы его пропустили. Не заметили. Не потому, что человек такой (нехороший), а потому, что мы не были готовы к этому внутреннему злу, к этому садизму, к страсти к унижениям, к похоти, к деньгам и так далее, и так далее… К тем проявлениям, которые Фридрих спокойно проанализировал… и с напором библейского пророка выразил в своем романе "Псалом". Так что это писатель, идущий против течения, и, надо сказать, идущий против очень серьезного течения в нашей литературе – очень серьезного, гуманистического… И это не значит, что он – антигуманист. Он просто писатель, который хотел понять человеческую природу… Удивительный талант, который сопротивлялся огромному количеству установок, которые мы приняли еще в школе, или приняли просто с нашим образованием, с нашей верой в нашу интеллигентскую традицию… Мы приняли и верили, что это так и должно быть. Фридрих все это развернул.

Оставим на совести Ерофеева формулу "стравил две ментальности, российскую и еврейскую" (причем даже не "русскую" – оговорка или нет?), но главное он понял. Из этого эпизода следует, однако, что если даже Виктору Ерофееву, признанному знатоку русской литературы, понадобилось целых двадцать лет для осознания масштаба Фридриха Горенштейна, то широкое признание писателя (если оно для серьезной, глубокой литературы вообще возможно) – дело отдаленного будущего.

Книга "Дрезденские страсти" приходит к читателю с большим, можно сказать, историческим опозданием. Понятно, что до перестройки о выходе ее не могло быть и речи, но она имела шансы быть изданной в начале девяностых. Однако этого не случилось. Книга была впервые напечатана в 1993 году в США в нью-йоркским издательстве СЛОВО/WORD. И вот теперь, спустя еще двадцать лет, она выходит в свет в России. Не опoздала ли она на самом деле? И если да, то почему я считаю это опоздание историческим?

Потому что именно в эти прошедшие десятилетия произошел массовый исход так называемых советских евреев. От былых двух миллионов евреев России осталось примерно двести тысяч. Я думаю, что массовость решения людей, не читавших книгу Горенштейна, а следовавших только своему инстинкту, как это ни парадоксально, только подтверждает выводы автора, правоту его анализа. Евреи уехали. Вроде бы антисемиты должны были успокоиться…

Но антисемитизм, как показывает опыт, остается живуч и там, где евреи и вовсе исчезли. Он подобен фантомной боли. К тому же международный антисемитский интернационал теперь подкреплен новыми возможностями интернета. Поэтому книга Горенштейна, и опоздав, остается все еще актуальной, и ей суждено, к сожалению, оставаться таковой.

Творчество Фридриха Горенштейна завершило, как мне представляется, период звучания в русской культуре голосов ассимилированных евреев – евреев по происхождению, но русских по культуре. Этот "выход на коду" русского еврейства остро ощущал другой автор "Метрополя" Юрий Карабчиевский. Он, как предполагается, покончил с собой после попытки прижиться в Израиле и последовавшего затем возвращения в ставшую чужой Россию. Но Горенштейн видел мир иначе – он был убежден в будущем и евреев вообще, и Израиля, и это давало ему силы жить и творить. Надвигающийся закат проекта "русское еврейство", несомненно, регистрировал и он. Только этим, пожалуй, и можно объяснить, почему в интервью Савве Кулишу в 2000 году Горенштейн неожиданно, хотя и не без иронии, попросил называть его не русским, а русскоязычным писателем, т.е. именно так, как хотели именовать всех авторов, не вписывавшихся в их канон, писатели-"почвенники".

Тема же Фридриха Горенштейна, похоже, вечна. Она только ушла из России, переместилась, но, несомненно, будет продолжать разворачиваться на других пространствах и в других временах. Время писателя Горенштейна еще впереди.