Иультин

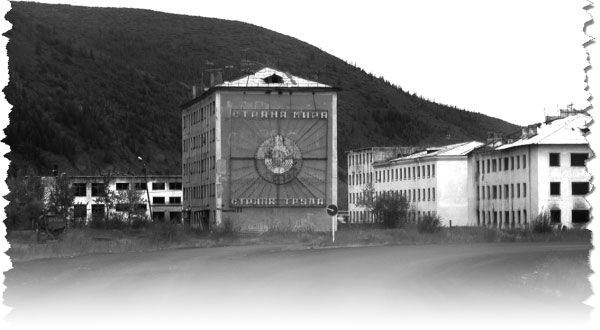

Вот, к примеру, "типичная" история появления города-призрака на Крайнем Севере, а точнее, на Чукотке. Здесь, в некогда крупном поселке городского типа (ПГТ) – Иультине, в конце трассы порт Эгвекинот – Иультин, можно наблюдать картину полнейшей разрухи. Город брошен уже более десяти лет назад. А начиналось все куда как радужно.

Иультинский район, Чукотский национальный округ Магаданской области. Город раскинулся на отрогах Эквыватанского горного хребта. Основан в 1953 году.

Если взглянуть на географическую карту, то видно, что поселок Эгвекинот расположен на берегу залива Креста, входящего в состав Анадырского залива Берингова моря. Площадь Анадырскго залива будет поболе чем 100 тысяч квадратных километров. Размеры залива огромны. Можно сравнить: Азовское море 39 тысяч, Аральское – 43 тысячи. Существует две разные версии названия залива. Первая: если посмотреть сверху, то видно, что залив своими очертаниями отдаленно смахивает на крест, отсюда и название. Но, скорее всего, причина в другом. Когда русские мореплаватели открыли этот залив, то в честь какой-нибудь церковной даты и было дано название.

Самоотверженные советские геологи еще до войны на одной из сопок открыли в этих местах богатое полиметаллическое месторождение. Место это называлось "Иультин". Это было одно из крупнейших в мире месторождений вольфрама, олова и молибдена, необходимых для наращивания мощи военной индустрии. Иультинский рудник был одним из первых в мире по объемам разведанных ископаемых.

После Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. этому месторождению суждено было стать одним из основных поставщиков металлов для оборонной промышленности. Поэтому сразу после войны началось строительство трассы от Эгвекинота до Иультина. Заведовал стройкой хорошо известный "Дальстрой", поэтому дорога и большинство предприятий строилась зеками. До сих пор вдоль трассы можно увидеть хорошо сохранившиеся остатки лагерей.

Приблизительно на двухсотом километре от порта Эгвекинот расположен ПГТ Иультин – центр инфраструктуры горнодобывающего предприятия. Место, надо сказать, не очень симпатичное. Вроде все как полагается – и высокие дома, и весь комплекс бытовых учреждений, но… кругом кварцевая пыль. Та, что остается после обогащения руды на ГОКе (горно-обогатительный комбинат), так называемые хвосты. Это мелкая фракция кварца. Мало того что рядом с поселком возвышалась небольшая гора из этих отходов, ими даже посыпали улицы. В сухую погоду в поселке стояли тучи мелкой пылевой взвеси. Однако люди жили и не жаловались, а самое главное – никуда не собирались уезжать с насиженных мест.

В заливе Креста строился морской порт для вывоза обогащенной руды. Между этими населенными пунктами по необходимости была проложена трасса протяженностью 200 километров. Вокруг этой трассы и расположенных вдоль нее поселков и была потом в основном сконцентрирована жизнь Советской Чукотки.

Но в 1995 году (этот год вообще был роковым для многих городов Крайнего Севера) было принято решение о закрытии рудника по причине его нерентабельности и, как следствие, последовало решение о расселении города Иультина. Жителей в спешном порядке раскидали по городам и весям, не очень заботясь об их желаниях, а город смотрел им вслед пустыми глазницами окон. При этом не стоит забывать и о коренном населении. Да, со строительством трассы к чукчам пришло электричество, вместе с ним телевидение, дающее возможность увидеть мир, самолеты, соединяющие их с самыми отдаленными точками земного шара, а в рационе их появились сказочные фрукты и овощи. Есть теперь на Чукотке все, что дает человеку современная цивилизация. Но, увы, нарушено самое главное в природе – гомеостаз экосистемы Чукотки.

Иультин – пример самой распространенной причины появления городов-призраков. Официальные власти формулируют ее следующим образом: "Расселение населенного пункта в связи с закрытием градообразующего предприятия". В переводе с казенного на нормальный человеческий язык это означает, что предприятие, вокруг которого и был когда-то выстроен немаленький населенный пункт, перестало приносить прибыль. А следовательно, его нужно прикрыть. Судьба людей при этом никого не волнует. Такими городами можно считать Кадыкчан, Хальмер-Ю. А уж количество поселков поменьше, закрытых по этой же причине, и сосчитать трудно.

Экономическая невыгодность

У этой категории городов-призраков есть, если можно так сформулировать, подвид. Это города, предприятия которых тоже были закрыты по причине экономической невыгодности. Но только вот внезапное отсутствие прибыли было вызвано не экономическими, а национальными причинами. Разделенная на новые границы территория бывшего Советского Союза диктует свои законы экономики. Таджикистан, Узбекистан, Туркмения, Казахстан… Покинуты не только города. Оставлены на произвол судьбы многие жители этих городов. Бывшие островки цивилизации – города русских рабочих − теперь выглядят как кошмарный сон. Там остались только пожилые или одинокие люди, которым просто некуда и не на что было уезжать. Теперь они существуют тем, что просят милостыню в окрестных поселках. Трехкомнатная квартира в таких городах стоит иногда какие-то жалкие 150 рублей!!! Обращаться к официальным представителям России бесполезно – сделают важное лицо и прекратят разговор на неприятную тему. В одном Казахстане таких городов множество. Те же Мирный, Алга, Кентау, Текели, Сарань, Абай. Причем здесь перечислены лишь довольно крупные…

Вообще можно смело утверждать, что именно экономические причины являются "убийцами номер один" для подобных населенных пунктов. И не только городов. В России существуют целые регионы, пострадавшие из-за того, что их признали нерентабельными. Огромная территория восточного Припечорья, что расположена на западном склоне Приполярного Урала, и та является почти полностью заброшенным регионом. Общая протяженность Припечорья около 300 километров, и на всем ее протяжении не встречается ни одного жилого населенного пункта, расположенного вдали от реки. В районе Щугорь из шести деревень не осталось ни одной. Особенно сильно досталось Крайнему Северу: количество закрытых и заброшенных поселков давно перевалило за сотню, тогда как до окончания процесса еще явно далеко.

Военные городки

Довольно легкомысленно, как выясняется при ближайшем рассмотрении, относятся к своим населенным пунктам и военные. Часто можно обнаружить пустующие военные городки. И если во времена концентрации мощи Советской армии такое небрежение можно было понять, то в последнее время, когда армия не так неограниченна в материальных средствах, понять причины возникновения покинутых военных городков очень трудно. Конечно, по этой категории городов-призраков труднее всего собирать сведения из-за того, что большая часть любой информации зачастую оказывается засекреченной. Но хоть и скрытые от большинства посторонних глаз, населенные пункты расположены все же не на Марсе, поэтому люди все-таки узнают о них. Таков, к примеру, военный городок Алыкель под Норильском. Очевидцы утверждают, что зрелище не для слабонервных. Посреди тундры – несколько брошенных городских многоэтажек. Между прочим, даже наблюдательный глаз питерского туриста, совершающего тур хотя бы в сторону линии Маннергейма, с палатками или без оных, сможет подглядеть пару-тройку таких брошенных военных объектов.

Боевые действия

Другая причина возникновения городов-призраков хотя и наиболее страшна, но, по крайней мере, логически объяснима. Это города, которые пострадали в ходе ведения боевых действий. Даже такой крупных город, как Грозный, и то держится из последних сил, что же говорить о городах меньшего размера. Чечня – это наболевший вопрос, а вот о Нагорном Карабаха в России сейчас вспоминают редко. А ведь после военного конфликта в этом районе осталось немало разрушенных городов, самый известный из которых – Агдам. После локального военного конфликта значительной силы, что прокатился в этом районе, Агдам был занят армянами, а в ходе боя разрушен почти до основания. По сию пору, хотя прошло двенадцать лет с этого трагического момента, город фактически не принадлежит никому. Жители, бежавшие из опустевшего Агдама, по-прежнему надеются, что смогут когда-нибудь сюда вернуться. И хотя город властям Карабаха совершенно не нужен (ведь на восстановление требуются большие деньги), отдавать его Азербайджану они не спешат.

Затопленные города

Следующий вид призрачных населенных пунктов – затопленные города. С затопленными городами все несколько сложнее. Пусть они уже никогда не распахнут свои ворота навстречу людям, потому что их нельзя увидеть на поверхности земли, не стоит вычеркивать их из общего списка. Во-первых, там точно так же жили люди, потомки которых и до сих пор вспоминают об ушедшей под воду малой Родине, а во-вторых, трагизм историй этих городов не могут скрыть даже волны самого глубокого водоема. В этом печальном разделе не обойтись без упоминания о красивом городе Молога, затопленном водами Рыбинского водохранилища, и Корчевы – также исчезнувшей под водой. Но самые грандиозные проекты по затоплению городов были осуществлены еще в середине ХХ века на Енисее и Ангаре, где исчезли под водой многие маленькие населенные пункты.

Катастрофы

Ну и конечно же, нельзя не сказать о городах, которые пострадали от катастроф, как природных, так и техногенных. Разрушенный почти до основания Нефтегорск на Сахалине до сих пор не восстановлен, а ведь является одним из самых крупных городов, почти стертых с лица земли стихией. Или поселок Курша-2, который перед самой Второй мировой войной был расположен под Москвой. Название, надо отдать должное просвещенности людей, у многих на слуху, но почти никто не знает о страшной трагедии, что произошла в этом месте летом 1936 года. Поселок Курша-2 представлял собой многотысячный поселок, состоящий в основном из деревянных бараков и лесных складов, рядом находилась узловая железнодорожная станция. Лето было необыкновенно жарким и сухим, заготовленная древесина тоже была сухой. В день трагедии дул почти ураганный ветер. Внезапно Куршу-2 накрыло огненным шквалом. Мгновенно занялись лесные склады, расположенные в центре поселка, и жилые бараки. А поскольку город окружал мгновенно вспыхнувший сухой лес, жители оказались в огненной ловушке. Путь к спасению был только один – узкоколейка. Первый поезд, забитый людьми, успел проскочить, а вот второй состав застрял перед сгоревшим мостом. Никто из его пассажиров не спасся.

Стихия расправилась с Куршей буквально за пару часов, огонь сожрал все. Немногие уцелевшие люди спаслись благодаря тому, что догадались спрятаться в колодцах и выгребных ямах. Их судьба никого не волновала. Похоронные команды набирали из добровольцев – людей, живущих поблизости. Они вырыли гигантскую братскую могилу и похоронили погибших, поставив деревянный обелиск. Для того чтобы добровольцы смогли выдержать ужас пожарища, к месту трагедии бочками подвозили водку. Количество погибших в Курше-2 до сих пор неизвестно. Тогда к таким случаям относились вполне определенным образом: огласка случившегося руководству была ни к чему. Похоронили и забыли…

Золотое кольцо Колымы

Тема городов-призраков чрезвычайно волновала меня очень давно. Но, будучи реалистом, я понимал, что организовать командировку по очень удаленным и по большей части труднодоступным из Питера местам, мягко говоря, нереально. При этом я не отчаивался и постоянно держал нос по информационному ветру в надежде, что когда-нибудь мне представится счастливый случай. И вот: "упорство и труд все перетрут", даже расстояние в две тысячи километров. В один прекрасный день я узнал, что такая возможность наконец-то появилась. Пришлось, конечно, здорово подсуетиться, но, впрочем, это мое обычное рабочее состояние.

Командировка на Крайний Север наметилась с оказией, поэтому сроки согласования были предельно сжатыми, да и организационные хлопоты по этому поводу свелись к минимуму. Оказия выражалась в том, что в Магадан летели двое моих коллег с аналогичным заданием. Поскольку в одиночку подобное путешествие не совершить – все-таки от Магадана до Сусумана шестьсот пятьдесят километров по лишенной цивилизации Колымской трассе, а оттуда еще надо добраться до Кадыкчана, я с жадностью ухватился за эту возможность.

Двух журналистов, что собирались в Магадан, я знал, но знал с разной степенью близости. С Мариком я когда-то вместе учился, но с тех пор утекло много воды, и общались мы с ним не так чтобы часто, а вот с Вадимом я как раз познакомился недавно, зато уже успел несколько раз плотно пообщаться на почве журналистики. Марик подвизался в известном географическом журнале, выдавая в основном материалы завлекательного характера, а Вадим работал сразу на несколько известных изданий, при этом его статьи всегда отличались внутренней сдержанностью (иногда сводившейся к простой констатации фактов, зато каких!). Так что наша будущая группа представляла собой солянку сборную и обещала приятную компанию.

Со стороны Марика нам светила поблажка в приобретении авиабилетов, а Вадим обещал организовать проезд по трассе и проводников. Он уже больше полугода работал в этом направлении и связался с огромным количеством людей по Интернету, телефону, а иногда и с помощью старого доброго эпистолярного жанра. Мое участие заключалось в предоставлении необходимого снаряжения, которое мне любезно сдали в аренду мои хорошие друзья – хозяева фирмы, занимающейся его производством. Что касается финансовой стороны, то в конце переговоров был принят общий (хотя и несколько дырявый) котел. Ну да где наша журналистская смекалка не пропадала! Будем надеяться, что кривая трассы вывезет.

И вот наступил день, когда мы загрузились в самолет. Накануне я пережил какую-то запредельную суету и чехарду, поэтому, усевшись в кресло, с некоторым смущением вытащил из сумки справочные материалы, которыми уже неделю назад снабдил меня Вадим. Вообще-то я не люблю оставлять такие дела на самый последний момент, но и на старуху бывает проруха. И вот что я вычитал.

Географическая справка

Сусуманский район в составе Магаданской области образован 3 декабря 1953 года. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 12 декабря 1964 года рабочий поселок Сусуман Сусуманского сельского района Магаданской области преобразован в город районного подчинения. Расположен на северо-западе Магаданской области. Районный центр Сусуман расположен в 625 километрах от города Магадана по федеральной автодороге Магадан – Якутск. С востока район граничит со Среднеканским районом, на юге – с Ягоднинским и Тенькинским районами, на западе и севере – с Республикой Саха (Якутия). Площадь района составляет 4 676 564 га. В состав территории Сусуманского района входят: город Сусуман, поселки Буркандья, Ударник, Широкий, Мальдяк, Беличан, Холодный, Нексикан, Большевик, Каменистый, Кедровый, Мяунджа, Кадыкчан, Аркагала, Усть-Хакчан. К сожалению, многие из них сегодня остались лишь точками на старых картах района.

Немного истории

Впервые упоминания о нынешнем Сусуманском районе

встречаются в документах руководителя экспедиции Наркомвода СССР 1928–1929 годов И. Ф. Молодых. По его сведениями, собранным в архивах, в конце XVII века и в XVIII веке по левой вершине Колымы, а именно по Аян-Юряху, сплавлялись русские казаки, доставляя провиант в колымские остроги.

В XIX столетии по Аян-Юряху проходил Оймяконо-Сеймчанский тракт, по которому издавна возили почту и другие грузы. Этот путь был намного короче, чем объездной через Верхоянский хребет и бывший город Зашиверск на Индигирке.

В 1929 году в эти места отправилась экспедиция С. В. Обручева, которая среди прочего установила, что Колыма образуется из двух рек: левая вершина – Аян-Юрях ("собачья река"), правая – Кулу. С начала 30-х годов под названием "Колыма" стала пониматься не только река, но и обширная область Крайнего Северо-Востока. Тогда же современное написание "Сусуман" (русский вариант эвенского кухуман – "буран, поземка, ветер") впервые появилось на маршрутной карте. Этим трактом в 30-е годы часто пользовались геологические партии треста "Дальстрой", созданного на территории Магаданской области в ноябре 1931 года.

В 1932 году долина Сусумана была детально обследована геологической партией под руководством Е. Т. Шаталова, которому на тот момент было всего 24 года. Результаты работ показали, что в бассейнах рек Сусуман и Берелёх есть россыпи золота. В устье ручья Еврашкалах на раскидистом дереве Шаталов вырезал надпись "Город Сусуманск", хотя до самого факта было еще далеко. Тем не менее совхоз "Сусуман", образованный на этом месте в 1936 году, стал первым предприятием, обосновавшимся в долине.

А уже к августу 1937 года был организован первый золотодобывающий прииск района – "Мальдяк". Приблизительно с этого же времени Сусуман и становится центром горной промышленности западного района области. Основной вид хозяйственной деятельности Сусуманского района – горнодобывающая промышленность, специализирующаяся на добыче золота и угля. Некоронованной столицей золотой Колымы называют город Сусуман.

Летели мы долго и, надо признаться, нудно. К концу пути я не мог даже читать, что со мной случается только после тяжелой и продолжительной болезни. При этом я понимал, что прибытие в Магадан – это в лучшем случае преодоление половины пути, причем самой легкой половины. Приблизительно где-то так и вышло. В Магадане мы встретились с Семеном – тем самым знакомым Вадима, что взялся доставить нас до Сусумана и дальше по трассе до поселка, в котором он живет со своей женой. Дети у него уже взрослые и давно работают в Магадане, что и дало Вадиму возможность выйти с ним на контакт. Семен сразу произвел на меня благоприятное впечатление. Он из тех сдержанных на слова людей, чье молчание никак нельзя назвать угрюмым, оно скорее содержательное. Больше всего во время полета я опасался, что Семен окажется из тех водителей, что органически не могут молчать в пути. Пару-тройку раз я преодолевал с подобными типами значительные расстояния и знал: в таком случае головная боль мне обеспечена. Но нет, на сей раз все обошлось.

Выясняется, что самолет прилетел как-то на редкость удачно, и мы сразу можем выдвигаться. Первая ночевка запланирована Семеном уже на трассе. Мы загружаемся в весьма комфортабельную "Ниву", и тут я еще раз облегченно вдыхаю. В глубине души я не рассчитывал на что-то удобнее кузова грузовика. Все-таки организационный период нашего путешествия был довольно сумбурным и коротким. "Нива" заметно осаживается под весом трех пассажиров и груза, но бодро берет с места, чтобы почти тысячу километров полировать колесами легендарную колымскую трассу.