Библия: "И много времени ходили вокруг горы Сеир". Сеир оставлено теологами без перевода, но если перевести, то получим: "Чертов Хребет", "Чертова Гора". Именно такая гора и находится за Женевским озером, а именно Diablereux - Чертова Гора.

Встреченные на пути "сыны лотовы" могут отождествиться с "латинянами", то есть ЛТ без огласовок.

Библия: "Перейдите реку АРНН" (Второзаконие, II, 14). В синодальном переводе: "Арнон". Но ведь это - итальянская река Арно!

Библия: "И шли к Васану" (Второзаконие, III, 1). Город Вассан, или Васан, постоянно упоминается в Библии. Поразительно, но город Бассан (Вассан) - Bassano - до сих пор существует в Ломбардии. А возможно, библейский Васан - это Босния.

Библия: "И выступил против нас… царь Вассанский… при Адрии" ("Едреи" - в синодальном переводе) (Второзаконие, III, 1). Но Адрия существует поныне и именно под этим именем, близ устья По, а река По, кстати, у древних латинских авторов (см., например, Прокопия) часто называется Иорданом - Eridanus, что прекрасно согласуется с библейским начертанием Иордана - ИРДН.

Библия: "И взяли мы все города его… шестьдесят городов" (Второзаконие, III, 3–4). Действительно, в этой области в средние века имелось много больших городов: Верона, Падуя, Феррара, Болонья и т. д.

Библия: "От потока Арно (Арнон - в синодальном переводе) (АРН) до Хрмун гор" (Второзаконие, III, 4, 8). Но горы Хрмун, очевидно, могут быть огласованы как "Германские" горы.

Библия: "Только Ог, царь Вассанский, оставался. Вот, одр его (здесь: гроб - Авт.), одр железный, а теперь в Равве" (синодальный перевод) (Второзаконие, III, 2). Здесь названа не только Равенна (Равва), но и знаменитая гробница Теодориха Готского - "ог" - готы? (493–526 н. э.), находящаяся в Равенне! И т. д. и т. п.

Таким образом, не исключено, что ряд событий, из числа описанных в Библии, а именно исход израильтян во главе с Моисеем и последующие завоевания "земли обетованной" во главе с Иисусом Навином, происходили не в современной Палестине, а в Европе, в частности, в Италии.

Загадочная эпоха Возрождения как следствие скалигеровской хронологии

В скалигеровской хронологии ярко выражен "эффект возрождения", якобы "повторения древности".

Одним из основных моментов, порождающих по крайней мере два варианта датировки документов ("древний" и "средневековый"), является наличие эпохи Возрождения, когда якобы "вновь возродились" все античные (которые теперь считаются древними) направления науки, философии, культуры, живописи и т. д. Утверждается, что "древняя, блистающая латынь" деградировала в начале средних веков до грубого, неуклюжего языка, который только в Возрождение снова начал приобретать и приобрел свой прежний блеск. Это "возрождение" латыни (как, впрочем, и древнегреческого языка) начинается не ранее якобы VIII–IX веков н. э.

Знаменитые средневековые труверы (поэты) начинают с X–XI веков разрабатывать сюжеты, которые историки называют сейчас "маскарадом классических воспоминаний". В XI веке появилась "история Уллиса" (Одиссея), в которой известный якобы гомеровский сюжет изложен в "средневековом освещении" (рыцари, дамы, поединки и т. п.), но, с другой стороны, присутствуют все элементы, которые затем будут считаться костяком античных сюжетов.

"Начиная с конца XII и начала XIII вв., - читаем в "Истории французской литературы", изданной в прошлом веке, - труверы говорили с некоторой гордостью: эта история (Троянской войны - Авт.) не избитая; никто еще не слагал и не писал ее… Для них это был почти национальный сюжет". Дело в том, что франки считали себя выходцами из Трои (!), а автор VII века н. э. Фредегарий Схоластик указывает на царя Приама как на деятеля "предыдущего поколения". И далее: "С Троянской же войною сливали в одно целое поход аргонавтов… когда крестоносцы-завоеватели (по-видимому, средневековые прообразы "античных" аргонавтов - Авт.) устремились в отдаленные страны Азии". Александр Македонский "говорит комплименты Франции".

Некоторые тексты средних веков, повествуя о Троянской войне, называют Париса - Парижем (Парижским?). Под давлением традиции и всех этих странностей историки вынуждены признать, что в средние века было почти утеряно представление о хронологической последовательности: при похоронах Александра Македонского присутствуют монахи с крестами и кадильницами; Катилина слушает обедню… Орфей является современником Энея, Сарданапал - царем Греции, Юлиан Отступник - папским капелланом. Все в этом мире, удивляются современные историки, принимает фантастическую окраску. Мирно уживаются самые грубые анахронизмы и самые странные вымыслы. Все эти и тысячи других подобных фактов сегодня отбрасываются учеными как "нелепые".

Задолго до обнаружения якобы "древней" рукописи истории Золотого Осла "тема Осла" весьма подробно разрабатывалась в творчестве средневековых труверов, и "античная история Осла" (всплывшая на поверхность только в эпоху Возрождения) является естественным завершением всего этого средневекового цикла. Общий факт: в средние века, задолго до обнаружения "древних, античных оригиналов", возникли и разрабатывались по восходящей все якобы "древние сюжеты". Причем появившиеся затем в эпоху Возрождения "древние оригиналы" хронологически и эволюционно следуют за своими средневековыми предшественниками.

Важно отметить, что люди в древности имели не имена (в современном смысле), а прозвища с осмысленным переводом на том языке, на котором они первоначально произносились. Прозвища характеризовали качества человека; чем больше было у него оригинальных личных черт, тем больше он имел прозвищ. Разные хронисты давали императорам те прозвища, под которыми они были известны в своей местности.

Фараоны имели одни имена до коронации и другие - после нее. Так как они короновались несколько раз (коронами разных областей), то число "имен" возрастало. Это имена-прозвища ("сильный", "светлый" и т. д.).

Сегодня сложилось представление, будто в средние века получили распространение имена, отличающиеся от "античных". Однако анализ текстов показывает, что античные имена употреблялись в средние века довольно часто. Нил Синайский (ум. якобы в 450 году н. э.) пишет письма своим современникам - средневековым монахам с явно античными именами: Аполлодору, Амфиктиону, Аттику, Анаксагору, Демосфену, Асклепиоду, Аристоклу, Аристарху, Алкивиаду, Аполлосу и т. д. Очень большое число имен, считающихся сегодня "исключительно античными", было распространено в Византии в XII–XIV веках.

Таким образом, основы скалигеровской хронологии были установлены путем анализа письменных источников. Повторный анализ этих датировок, не стесненный априорными гипотезами о древности этих документов, обнаруживает в ней серьезные противоречия.

Неоднозначность археологических датировок и их зависимость от принятой заранее хронологии

Археологи новейшего времени с болью говорят о "невежественных копателях" прежних веков, в поисках ценностей, безнадежно изуродовавших многочисленные памятники. Так, при поступлении вещей из раскопок 1851–1854 годов в Румянцевский музей они представляли в полном смысле беспорядочную груду материала, так как при них не было описи с отметками, из какого кургана каждый предмет происходит. "Грандиозные раскопки 1851–1854 гг., - заключают археологи, - будут долго оплакиваться наукой".

В настоящее время методика раскопок усовершенствована, но, к сожалению, применять ее к "античным" раскопкам удается редко: почти все они уже "обработаны" предшествующими "копателями".

Изложим вкратце основы археологической датировки. Поясним на примере. В Египте в могилах XVIII–XIX династий были обнаружены греческие сосуды микенской культуры. Тогда эти династии и эта культура считались археологами одновременными. Затем такие же сосуды (или "похожие") были найдены вместе с застежками специального вида в Микенах, а похожие булавки - в Германии, рядом с урнами. Похожая урна была найдена близ Фангера, а в этой урне - булавка нового вида. Похожая булавка найдена в Швеции, в так называемом "кургане короля Бьерна". Так этот курган был датирован временем XVIII–XIX династий Египта. При этом обнаружилось, что "курган Бьерна" никак не мог относиться к королю викингов Бьерну, а был воздвигнут не менее чем на две тысячи лет раньше.

Здесь не ясно, что понимать под "похожестью" находок, поэтому вся эта (и аналогичные) методика покоится на безраздельном субъективизме и (самое главное!) на скалигеровской хронологии. Вновь находимые предметы (сосуды и проч.) сравниваются с "похожими" находками, датированными ранее на основе скалигеровской традиции. Изменение же хронологической "шкалы" автоматически меняет и хронологию новых археологических находок.

Проблемы, возникающие при датировании археологического материала, со всей наглядностью раскрыли раскопки Помпеи. Автор XV века Джакоб Саннацар писал: "Мы подходили к городу (Помпее), и уже виднелись его башни, дома, театры и храмы, не тронутые веками" (?!). Но ведь Помпея считается разрушенной и засыпанной извержением якобы 79 года н. э. Поэтому археологи вынуждены расценивать слова Саннацара так: "В XV веке некоторые из зданий Помпеи выступали уже свыше наносов". Считается, следовательно, что потом город снова "занесло землей", и только в 1748 году наткнулись на остатки Помпеи (Геркуланум открыли в 1711 году).

Раскопки Помпеи велись варварски. 3. Косидовский свидетельствует: "Теперь трудно определить размеры вреда, принесенного вандализмом того времени… Если рисунок кому-то казался не слишком красивым, его разбивали на куски и выбрасывали как мусор… Когда находили какую-нибудь мраморную таблицу с бронзовой надписью, срывали отдельные буквы и бросали их в корзину… Из фрагментов скульптур фабриковали для туристов сувениры, нередко с изображением святых". Не исключено, что некоторые из этих предметов были подлинниками. Но только не вписывавшимися в скалигеровскую хронологию.

В XX веке археологи и историки обратили внимание на странный процесс: подавляющее большинство древних памятников за последние 200–300 лет, то есть начиная с того момента, когда за ними стали вестись постоянные наблюдения, почему-то начали разрушаться быстрее, чем в предыдущие столетия и даже тысячелетия. Вот что писала по данному поводу газета "Известия" за 31 октября 1981 года: "Сфинкс в беде. Почти пять тысяч лет непоколебимо выстояло изваяние знаменитого сфинкса в Гизе (Египет). Однако теперь загрязнение окружающей среды отрицательно сказалось на его сохранности. Сфинкс оказался в бедственном положении. От изваяния отломился большой кусок (лапа). Причиной тому послужили повышенная влажность, засоление почвы и главным образом скопление в местности, где находится сфинкс, сточных вод, не подвергающихся никакой очистке".

Обычно ссылаются на "современную промышленность", но никто не проводил широких исследований, чтобы оценить влияние "современной цивилизации" на каменные строения. Возникает естественное предположение: все эти сооружения совсем не такие древние, как утверждает скалигеровская хронология, и разрушаются они естественным порядком и с естественной скоростью.

Трудности дендрохронологического датирования

Одним из современных методов, претендующих на независимые датировки исторических памятников, является дендрохронологический. Его идея довольно проста. Она основана на том, что древесные кольца нарастают неравномерно по годам. Считается, что график толщины годовых колец примерно одинаков у деревьев одной породы, растущих в одних и тех же местах и условиях.

Чтобы такой метод можно было применить для датировки, необходимо сначала построить эталонный график толщины годовых колец данной породы деревьев на протяжении достаточно длительного исторического периода. Такой график назовем дендрохронологической шкалой. Если шкала построена, то с ее помощью можно датировать некоторые археологические находки, содержащие куски бревен. Надо определить породу дерева, произвести спил, замерить толщину колец, построить график и постараться найти на дендрохронологической эталонной шкале отрезок с аналогичным графиком. При этом должен быть исследован вопрос: какими отклонениями сравниваемых графиков можно пренебречь?

Однако дендрохронологические шкалы в Европе протянуты вниз только на несколько столетий, что не позволяет датировать "античные сооружения". "Ученые многих стран Европы стали пытаться применять дендрохронологический метод… Но выяснилось, что дело обстоит далеко не так просто. Древние деревья в европейских лесах насчитывают всего 300–400 лет от роду… Древесину лиственных пород изучать трудно. Крайне неохотно рассказывают расплывчатые кольца о прошлом… Доброкачественного археологического материала, вопреки ожиданиям, оказалось недостаточно".

В лучшем положении американская дендрохронология (пихта Дугласа, высокогорная и желтая сосна), но этот регион удален от "зоны античности". Кроме того, всегда остается много неучитываемых факторов: местные климатические условия данного периода, состав почв, колебания местной увлажненности, рельеф местности и т. д. и т. п., существенно меняющие графики толщины колец. Важно, что построение дендрохронологических шкал было выполнено на основе существовавшей скалигеровской хронологии. Поэтому изменение хронологии документов автоматически изменит и эти шкалы.

Здесь мы дадим более точную картину современного состояния дендрохронологических шкал для Италии, Балкан, Греции, Турции.

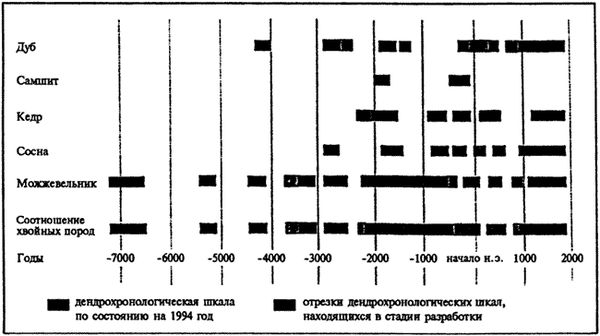

Приведем диаграмму дендрохронологических датировочных шкал для указанных стран, показывающую состояние этого вопроса весной 1994 года (рис. 3). Она была предоставлена в наше распоряжение профессором Ю.М. Кабановым (Москва). В 1994 году он участвовал в международной конференции, на которой американский профессор П. Кунихольм сделал доклад о современном состоянии дендрохронологии, и в частности демонстрировал эту диаграмму.

Рис. 3. Современное состояние дендрохронологии. Диаграмма показывает, что непрерывная дендрохронологическая шкала протянута от нашего времени в прошлое в лучшем случае лишь до начала XI века. Все более ранние шкалы являются отрывочными и поэтому неизбежно оказываются зависимыми от скалигеровской хронологии.

На рис. 3 по горизонтали наглядно изображены фрагменты дендрохронологических шкал, восстановленных по разным породам деревьев: дуб, самшит, кедр, сосна, можжевельник, все семейство хвойных.

Отчетливо видно, что все шесть шкал имеют разрыв около 1000 года новой эры. Таким образом, ни одна из них не может быть непрерывно продолжена от нашего времени вниз далее десятого века новой эры.

Все якобы "более ранние" отрезки дендрохронологических шкал, показанные на диаграмме, не могут служить для независимых датировок. Поскольку сами они привязаны к оси времени лишь на основании скалигеровской хронологии. Опираясь на нее, какие-то отдельные "древние" бревна были "датированы".

Например, бревно из гробницы фараона было датировано каким-нибудь тысячелетием до новой эры на основании "исторических соображений". После этого, обнаруживая другие "древние" бревна, пытаются хронологически привязать их к этому, уже "датированному" бревну. Иногда это удается. В результате вокруг первоначальной "датировки" возникает отрезок дендрохронологической шкалы. Относительная датировка различных "древних" находок внутри данного отрезка, возможно, правильна. Однако их абсолютная датировка, то есть привязка всего отрезка к оси времени, неверна, ибо неверна была первая датировка, сделанная по скалигеровской хронологии.

Датировка по осадочному слою, радий-урановый и радий-актиниевый методы

Скалигеровская историческая хронология проникла и в градуировки шкал даже грубых физических методов оценки абсолютного возраста предметов.

Современный исследователь А. Олейников сообщает: "За восемнадцать столетий, минувших со времени римского нашествия (речь идет о территории нынешней Савойи - Авт.), стены у входа в каменоломни успели покрыться слоем выветривания, толщина которого, как показали измерения, достигла 3 мм. Сравнив толщину этой корочки, образовавшейся за 1800 лет (как предполагает скалигеровская хронология - Авт.), с 35-и сантиметровой корой выветривания, покрывающей поверхность отполированных ледником холмов, можно было предположить, что оледенение покинуло здешние края около 216 тысяч лет назад… Но сторонники этого метода хорошо отдавали себе отчет в том, насколько сложно получить эталоны скорости разрушения… В различных климатических условиях выветривание происходит с разной скоростью… Быстрота выветривания зависит от температуры, влажности воздуха, количества осадков и солнечных дней. Значит, для каждой природной зоны нужно вычислять особые графики, составлять специальные шкалы. А можно ли быть уверенным, что климатические условия оставались незыблемыми с того момента, когда обнажился интересующий нас слой?"

Предпринимались многократные попытки определить абсолютный возраст по скорости осадконакопления. Они оказались безуспешными.

А. Олейников: "Исследования в этом направлении велись одновременно во многих странах, но результаты, вопреки ожиданиям, оказались неутешительными. Стало очевидным, что даже одинаковые породы в сходных природных условиях могут накапливаться и выветриваться с самой различной скоростью и установить какие-либо точные закономерности этих процессов почти невозможно. Например, из древних письменных источников известно (и опять - ссылка на скалигеровскую хронологию - Авт.), что египетский фараон Рамзес II царствовал около 3000 лет назад. Здания, которые были при нем возведены, сейчас погребены под трехметровой толщей песка. Значит, за тысячелетие здесь отлагался приблизительно метровый слой песчаных наносов. В то же время в некоторых областях Европы за тысячу лет накапливается всего 3 сантиметра осадков. Зато в устьях лиманов на юге Украины такое же количество осадков отлагается ежегодно".

Пытались разработать и другие методы. "В пределах 300 тысяч лет действуют радий-урановый и радий-актиниевый методы. Они удобны для датировки геологических образований в тех случаях, когда требуемая точность не превышает 4-10 тысяч лет". Для целей исторической хронологии эти методы, к сожалению, пока практически ничего дать не могут.