В советском обществе нищета считалась пережитком и была исключена в силу четкой социальной ориентированности политики государства. В результате перестройки, смены общественного строя возникла устойчивая бедность среди значительной части населения страны. В 1995 году исследователи ВЦИОМ отмечали: "Процессы формирования рыночных механизмов протекают весьма противоречиво, приобретая подчас уродливые формы. При перестройке даже мысли не было, чтобы преодолевать возможные проявления бедности (нищеты) в процессе капиталистического направления переориентации развития общества". Да и сейчас многие государственные деятели не признают нищету, стараются ее затушевывать, ибо этот термин ставит их работу и "достижения" в неловкое положение. К сожалению, в действительности нашего общества это явление присутствует и в немалом объеме.

Даже по данным Росстата в России ниже черты бедности, определенной государством, живут 15 % населения или 21 млн человек, т. е. каждый седьмой человек официально нищий. А в 2000 году таковых было почти треть населения. Однако, как пишет газета "Советская Россия", из этого не следует, что количество бедняков в России уменьшилось, хотя колоссальная смертность, в первую очередь в социальных низах, несколько "улучшила" статистику. Минимальный размер оплаты труда (15 %) подогнали к западным стандартам (США, Германия). На бумаге-то они как бы соответствуют друг другу, фактически же несравнимые, о чем говорилось в начале этого повествования.

Кроме абсолютных неимущих, есть еще в России несколько социальных категорий, балансирующих на грани нищеты и лишь условно не попадающих в группу крайне бедных. По данным Росстата с доходом от минимально прожиточных 7000 и до 10 000 рублей в России живут 35 % населения. Таким образом, по нашему определению, которое не совпадает с определением западных стран, все категории бедности (вместе с нищими) составляют 74 % от всего населения страны. Цифра впечатляет, вызывает дрожь, беспокойство и неуверенность в будущем. "Проблема бедности в России, – пишет директор Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Н. М. Римашевская, – как самостоятельная, исчезает, замещаясь проблемой экономической разрухи… Бедной становится как бы страна в целом". ("Бедность и модернизация населения". СОЦИС. 2004. – № 4.)

Как бы ни старались официальные органы власти приукрасить картину бедности российского общества, но трудно затушевать это явление, также общенародные стандарты не позволяют этого скрыть.

По официальным данным Росстата, в России около 5 млн безработных трудоспособного возраста. При этом значительная часть населения не регистрирует свой статус безработного. По разным оценкам в России насчитывается еще порядка 8 млн человек занятых формально, но фактически безработных лиц. Эта низкооплачиваемая рабочая сила используется не полностью, но не увольняется.

В результате низкого уровня жизни, скудного питания, отсутствия необходимого медицинского обслуживания в современной России проживает около 10 млн инвалидов, а по оценкам Агентства социальной информации – не менее 15 млн больных людей с физическими отклонениями. Их численность растет из года в год. В 1996 году было зарегистрировано таких инвалидов более 6 млн человек. Растет уровень распространения таких социальных заболеваний, как туберкулез и сифилис, что является следствием бедности общества. Бездомность и беспризорность – также свидетельство нищеты. Их только в Санкт-Петербурге обитает порядка 30 тыс. человек (данные фонда "Ночлежка"). По данным МВД РФ, сегодня в стране насчитывается порядка 2,5 млн детей-беспризорников. Более 6 млн несовершеннолетних детей находятся в социально неблагополучных условиях жизни. За последние годы в два раза выросло число детей, больных алкоголизмом, в 3,3 раза – токсикоманией, в 17 раз – наркоманией. Увеличилось число детей, больных сифилисом, СПИДом, венерическими заболеваниями.

Однако в стране серьезных мер борьбы с нищетой и бедностью не наблюдается. Приближение к уровню европейской нищеты властями преподносится как серьезное достижение. Даже регулярные повышения МРОТ, повышение минимального размера оплаты труда, на 5–6 % не улучшают качество жизни, т. к. эти добавки съедаются повышением тарифов ЖКХ, не говоря уже о том, что они не успевают за увеличением роста инфляционных процессов. В 2011 году Путин В. В. заявил, что "Конечная цель – это благосостояние всей страны. Здесь нужно действовать сбалансированно, грамотно, аккуратно", что рост доходов не должен опережать уровень производительности труда, иначе в конечном счете зарплату будет нечем платить, "мы не должны ставить телегу впереди лошади". Сказано здорово!

Действительно, стране надо сделать очень многое, чтобы "лошадь с повышенной скоростью тащила телегу". Такой конкретной нацеленности у государства и собственников пока не наблюдается. Фактически же, по сравнению с показателями в советское время, во многих производствах уровень производительности труда стал даже ниже достигнутого в те времена. Производительность труда в новой (рыночной) России упала ниже всяких возможностей. Сегодня этот российский показатель составляет лишь 15 % от производительности труда в Соединенных Штатах Америки.

У нас фактически ликвидированы индустрия и сельское хозяйство. Оказались распроданы, а в ряде случаев растащены, активы мощных в свое время отраслей производства и продолжается процесс превращения оставшихся у государства активов в частные владения. У нас теряет свой уровень образование, дряхлеет наука. Развитием имеющихся в стране научных центров – в Москве и Подмосковье, С.-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске и других регионах страны – государство практически не занимается. Для них направляющим в науке, техническом прогрессе, разработке и внедрении нанотехнологий является Сколково. Правильно ли это? Пусть решат сами ученые. В современном мире наука должна близко соприкасаться с практическим производством, должна развиваться во всех регионах страны. Только так она может в широком плане активно влиять на совершенствование технологий производства, способствовать разработке и внедрению своих новинок.

Действительно поразительно, такая богатая страна, как Россия, где находится едва ли не большая часть половины всех природных богатств планеты, с очень бедным населением. В процессе перестройки многие регионы, особенно Дальнего Востока и сибирские, обезлюдели, взят курс на увеличение численности в Москве, Санкт-Петербурге, других уже крупных городах, а село вымирает. Думается, дальнейшая концентрация населения в крупных мегаполисах ошибочна с точки зрения экономики, развития производств, дорожного строительства, рационального обеспечения социального развития общества. Нужно планомерное экономическое, социальное, научное и культурное развитие всех территорий России, некоторых из них, например, Дальнего Востока, Сибирских регионов, северных и других территорий в первоочередном порядке. Не нужны многомиллионные города, они очень дорого обходятся в обслуживании. Заняться серьезно селом, сельской местностью. Там должны быть производство и переработка сельхозсырья вплоть до выпуска готовой продукции для потребления, организована подготовка специалистов для работы в сельской местности, организован быт не хуже, чем на уровне городского, со всеми удобствами.

Возможности для этого есть, но, увы, они используются в других направлениях. Сегодня состояние ста валютных миллиардеров нашего государства оценивается в 520 миллиардов долларов, что равняется всем золотовалютным запасам Центробанка страны. "Часть населения, бесспорно, являются аутсайдерами, а часть – не просто лидерами, а лидерами на фоне архибогатых стран, – заявил глава Росстата А. Суринов. – Так, по расчетам чиновников, доходы самых бедных и самых богатых жителей нашей страны могут различаться в 800 раз". Экономисты, пользуясь данными открытых источников, подсчитали, что 33,6 млрд руб лей, которые потратил олигарх Р. А. Абрамович на приобретение яхты "Эклипс", вполне хватило бы на 1,5 года обеспечения жизни всей Псковской области. Сумма 5,6 млрд рублей, потраченная богачом М. Прохоровым на американский клуб "Нью Джерси Нетс", равняется сумме, необходимой на ремонт всех сельских дорог России. Особняк в британском графстве Суррей, обошедшийся российскому банкиру П. Авену в 1,1 млрд рублей, мог бы сравняться по стоимости с открытием 18 новых сельских школ на сотню-другую ребятишек. Модный особняк за 518 млн рублей, который подарил магнат В. Доронин своей темнокожей пассии Наоми Кэмпбелл, по цене превышает новые двухкомнатные квартиры для 260 ветеранов Великой Отечественной войны или 6–7 новых домов для престарелых. Олигархи даже благотворительностью по-настоящему не хотят заниматься.

Если принять во внимание, чьим трудом все это заработано (конечно же, не трудом олигархов!), то возникает невольно вопрос о несправедливости в распределении результатов труда. У нас установился порядок, разделение труда: "Кто работает с сошкой, а кто – с ложкой". И если так долго будет продолжаться, то число бедных и нищих будет возрастать.

Из приведенных данных видно, что в России десятки миллионов неимущих и сотни господ, имеющих все, чего они захотят. К сожалению, наши миллиардеры не утруждают себя борьбой за ликвидацию нищеты в стране, занимаются сами собой, решают, куда употребить деньги, заработанные трудовым народом. Нужна переориентация их, которой должны заниматься правительственные органы. Газета "Советская Россия" вносит интересное предложение: "Для ликвидации нищеты, наряду с введенной ООН датой "О признании Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты", ввести еще и День борьбы с всепожирающей, баснословной роскошью и вызывающе наглым, циничным богатством, которые выглядят преступно на фоне беспросветной бедности".

Тема очень важная, определяющая дальнейший путь развития (в нашем случае) российского общества. Она должна быть на острие работы государственных и других органов управления, различных политических партий, профсоюзных организаций и других общественных формирований. Она требует совершенствования общественных отношений и прежде всего в коллективном производстве различного вида продукции и честности в распределении итогов труда.

Об инфляции

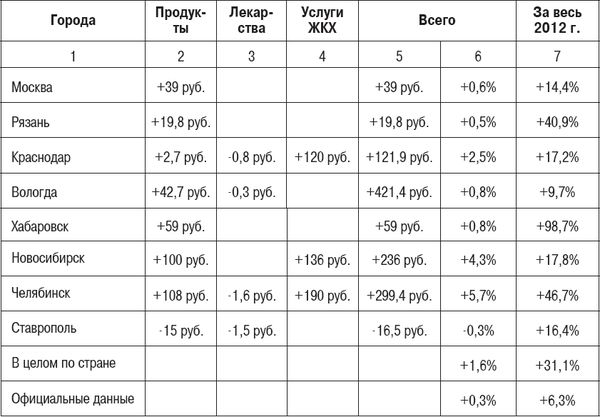

А вот другой расклад цен, другая статистика, определяющая потребительские возможности человека. "АиФ" (26.12.2012 г.) ежемесячно подсчитывал, как растут цены в магазинах эконом-класса на 22 продукта, которые покупает практически каждая семья, на 3 вида элементарных лекарств, на платежи ЖКХ и проезд в городском транспорте в 9 городах разных федеральных округов. Подсчет показал честную инфляцию рядового россиянина, который получает меньше средней зарплаты по стране (по данным Росстата, она составляет 26 тыс. руб.). Итог – 31 % инфляция. Как же вяжется это с данными Росстата? За 2012 год, когда значительно дорожали продукты и коммунальщики вновь провели откровенно грабительское повышение тарифов, официальная статистика насчитала общий рост цен всего 6,3 %. Чьи же данные реальные? Экс-глава НИИ статистики Росстата В. Симчера, который хорошо знает методики подсчета, согласен, что инфляция для народа не опускалась ниже 14–18 % уже многие годы. Он сам разработал так называемую социальную инфляцию для 60 % нашего населения, которых по уровню доходов (по данным Института социологии РАН) можно отнести к бедным.

Как изменились цены за декабрь и весь 2012 год, видно на нижеприведенной таблице (данные исследования Госстата на 19.12.2012 г.).

Госстатистика фиксирует цены 503 товаров и услуг, в том числе поездку на отдых в Германию, Францию, Испанию и т. д. Но ведь абсолютное большинство населения России не может поехать не только на иностранный, но и свой курорт, где цены пониже. При общем увеличении цен в потребительском секторе за 11 месяцев 2012 года на 6 % динамика цен отдельных товаров и услуг складывается неоднозначно. Подорожала мука пшеничная на 25,6 %, овощи – на 15,8 % (в том числе капуста – на 41,8 %), куры – на 15,2 %, хлеб – на 10,9 %. Цены на отдельные виды лекарств выросли на 29,7–59,5 %, различные виды коммунальных услуг – до 17,7 %.

Следует ли скрывать этот разнобой цифр. Может, надо показывать жизненеобходимые показатели (смотрите вышеприведенную таблицу), чтоб властные структуры управления пользовались объективно существующими данными и делали правильные выводы, что в реалиях поднимет эффект работы. Руководитель рабочей группы общественной палаты М. Попов заметил, что это также связано с большим количеством посредников в цепочке от производителя до потребителя. Нужно совершенствование структуры товарооборота, в которой не место посредникам, которые, ничего не производя, только набивают цены. Эта задача правительственных органов.

Во многих публикациях указывается, как быстро мы идем в улучшении жизни человека, а данные исследования Института социологии РАН говорят о том, что рост цен, прежде всего, ударяет по людям, находящимся за чертой бедности, по данным исследований "АиФ", они составляют треть населения страны и по малообеспеченным: их порядка 40 %. Вот и делайте вывод, как надо выходить из такого положения.

"АиФ" опубликовал месячные доходы россиян в рублях в % от числа жителей страны. Обратите на них внимание. До 4500 рублей имеют доходы 10 % населения, от 4500 до 8500 руб. – 24,7 %, от 8500 до 12 500 руб. – 19,9 %, от 12 500 до 16 500-14,2 %, от 16 500 до 20 500-8,3 %, от 20 500 до 24 500-5,9 %, от 24 500 до 28 500-4,9 % и свыше 28 500-12,1 % населения. Вы из этой народной статистики сами определите, как живут наши люди и какие поступательные движения необходимо делать властям как в центре, так и на местах. Но такой разрыв в доходах населения вызывает тревогу.

Глава 15

Пенсионеры и жизнь общества

Жизнь человека любого возраста должна быть всегда интересной и насыщенной. Отношения людей разного возраста в жизненном процессе взаимосвязаны самой жизнью в продолжении рода человеческого, совершенствовании социальных отношений, условий труда и быта и т. д. Самой природой предусмотрена преемственность поколений на всех этапах его жизнедеятельности. Все они важны, но главными из них являются семейные отношения, отношения в процессе коллективного способа производства продуктов питания, потребительских товаров для разного возраста людей, а также отношения между людьми в процессе жизнеобеспечения.

Именно здесь автор обращает внимание читателя на взаимоотношения общества, государства с пенсионерами, на их роль в нашей стране. Пенсионер – человек, достигший определенного государственной властью возраста для ухода на пенсию. Проработав определенное количество времени на общество и получив право до конца жизни материального обеспечения его дальнейшей жизни от государства в объемах, предусмотренных Законом для различных категорий занимаемых должностей, человек уходит от активной деятельности, можно сказать, на тихое доживание жизни. К сожалению, объективности в определении заработка и пенсий не всегда хватает, что, в конечном итоге, порождает бедность и нищету.

У нас, как правило, о человеке, ушедшем на пенсию, в трудовом коллективе забывают. А как у этого человека складываются отношения с конституционными правами, полнокровной жизнью в обществе? Можно сказать, что пенсионер, как личность государству не нужен. Более того, пенсионная нагрузка на государственный бюджет не всегда властями воспринимается с радостью, существует немало ограничений. Многие пенсии ниже прожиточного минимума, что вызывает необходимость как-то искать возможности ее дополнять, что далеко не всегда и не во всех случаях делается, а обладающие богатством люди не всегда идут на помощь неимущим. Знания и опыт ушедших на пенсию, как правило, не востребованы. А если пенсионер и работает, что иногда удается, то ему срезают уровень пенсии, различные добавки. И получается, что старый человек никому не нужен.

У нас в стране насчитывается около 40 млн человек пенсионеров. Среди них значительная часть получает пенсию на уровне выживания. Это бывшие государственные служащие, врачи, учителя, работники культуры, сельского хозяйства, легкой промышленности и других отраслей производства. Нехватку денег для жизни таких людей восполняют специально создаваемые энтузиастами благотворительные организации, которые не всегда поддерживаются спонсорами, государством и все-таки, преодолевая большие трудности, они оказывают безвозмездную поддержку таким людям. К сожалению, полностью таким образом ликвидировать нужду таких пенсионеров не представляется возможным.

Человеку – пенсионеру, конечно, должна быть обеспечена материальная безбедная жизнь, что не всегда делается. Заработанная пенсия честным трудом в любых ситуациях должна регулярно выдаваться пенсионеру в полном объеме вне зависимости от того работает он дальше по своей профессии или работает по другой или совсем не работает.

Заработанная пенсия – это неотъемлемый пожизненный источник материальной жизни пенсионера наряду с другими, которые могут быть заработаны сверх этого. Практически органы управления при оплачиваемой работе пенсионера уменьшают ему выдачу различных добавок к пенсии, сделанные в связи с неудовлетворительным Законом о пенсионном обеспечении. Логика говорит за то, что это делать нельзя, отнимать у человека им уже заработанное является грубейшим нарушением его прав.

Но ведь жизнь пенсионера, как и всего другого взрослого населения, должна оставаться интересной, разнообразной и насыщенной. Он должен оставаться полноправным членом общества до тех пор, пока это позволит ему его состояние здоровья. Прежде всего надо использовать накопленный пенсионером опыт производственной деятельности, руководящей работы на различных уровнях управления, научной и педагогической деятельности, чтобы старшее поколение не чувствовало себя ненужным, брошенным. Да и не только поэтому: пренебрежение опытом старшего поколения отрицательно сказывается на производственных и управленческих делах, от чего общество много теряет. Думается, молодое поколение должно стремиться познать накопленный опыт старших и, используя его как можно полнее, с учетом последних достижений двигать развитие общества вперед к определенной им цели.

Как это делать, как продлить активную жизнь пенсионера в профессии? Профессиональная карьера человека, как известно, связана с успехами в его личной жизни. Увеличить период активной деятельности можно, учитывая позитивный взгляд на жизнь, крепкое здоровье, отсутствие вредных привычек, путем использования таких людей в качестве наставников, советников, исполнителей поручений, роли в отдельных циклах производства и управления. Передача знаний и опыта, как для улучшения работы предприятия, так и для совершенствования организации управления, должна быть нормой жизнедеятельности общества. Практические навыки, вырабатываемые поколениями, не почерпнешь ни в какой специальной литературе. Тесное сотрудничество разных поколений пойдет на пользу совершенствования управленческих принципов, развития любого хозяйства. Учиться друг у друга – это необходимость, стимул движения вперед. Поэтому государственные органы должны пересмотреть свои отношения в оценке использования опыта людей старшего поколения.