Сегодня отнюдь не все эти города связывают с деятельностью Юрия Долгорукого. Тем более, что вскоре он утешился возвращением в Киев. Важно то, что появление этих городов-двойников свидетельствует в пользу миграции населения с Южной Руси на Северо-Запад. Процесс переселения шел на протяжении всего XII века, а потом продолжился и в XIII, и в XIV столетиях. Конечно, не все уходили. Но многие и многие. Значит, видели в этом выгоду и перспективу. Была ли тому причина? А как же!

Кроме умирающего пути "из варяг в греки" через Новгород шла еще одна торговая дорога - на Восток. Именно на ней и расцвели Владимир, Суздаль и Москва. Северный Новгород нуждался в хлебе. Суздальские князья поставляли им его, перекупая товары, идущие из Новгорода, и гнали их по Оке и Волге через Каспий на мусульманский Восток. Центром перевалочной торговли между Новгородом и Суздалем стал город с красноречивым названием Торжок на речке Тверца - третий на Руси по количеству найденных в нем берестяных грамот. Тут проходила граница между Новгородским и Владимиро-Суздальским княжествами.

Вскоре суздальские князья так окрепли, что решили захватить Новгород. В апреле 1216 года произошла знаменитая битва на реке Липица. Суздальский князь-рейдер Ярослав Всеволодович - внук Юрия Долгорукого и правнук Владимира Мономаха - захватил Торжок и перекрыл в Новгород подвоз хлеба. Под угрозой голодной смерти новгородцы решили не сдаваться и мигом наняли князя-бродягу Мстислава Удатного с его дружиной. "Уйди из Торжка в свою волость, - написал Мстислав Ярославу. - Не нужна тебе земля новгородская". Но тот ответил: "Мира не хочу. Коли пошли - так идите. Но на сто моих воинов один ваш будет". Новгородских послов он запер в срубе, а всех, кто на него пойдет, пообещал "забросать седлами".

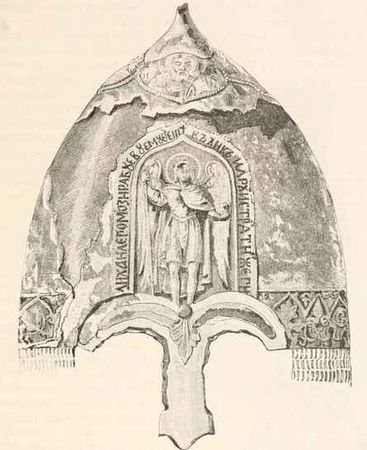

Шлем князя Ярослава Всеволодовича, потерянный на месте Липицкой битвы

Торгово-экономический спор двух средневековых мафиозных кланов, мешавшим простым людям жить спокойно, решило только генеральное сражение. Новгородцы, несмотря на холодный весенний день, разулись, чтобы было удобнее бегать по пересеченной местности, и смело поперли на врага пешком. Испугавшись их чумазых ног, суздальцы побежали. Впереди всех, крепко держась в седле и даже не собираясь эту нужную вещь в кого-то бросать, драпал князь Ярослав Всеволодович. На месте битвы он даже бросил кольчугу и красивый шлем с серебряной инкрустацией. Новгород отстоял свою независимость.

На все это Киеву оставалось только взирать. Дороги истории, как и мировая торговля, отныне шли мимо него. А потом явился Батый. Когда в 1240 г. он обложил бывшую столицу Руси, в городе не было даже СВОЕГО князя! Только наместник Даниила Галицкого - воевода Дмитрий - сидел на остывающем престоле святого Владимира и правил именем держателя второстепенного прикарпатского княжества прежним "соперником Константинополя".

Впрочем, сами средневековые русские люди все несчастья, случившиеся с ними, объясняли куда проще: "Наводит Бог по гневу своему казнь какую-либо или поганых, потому что не обращаемся к Богу. Междоусобная рать бывает от соблазна дьявольского и от злых людей. Страну согрешившую казнит Бог смертью"…