Знаменитый каталог звезд, включающий около 1020 звезд, входит в 7-ю и 8-ю книги Альмагеста. Здесь же обсуждаются свойства и характеристики неподвижных звезд, движения сферы звезд и т. п.

Последние пять книг Альмагеста содержат теорию движения планет. Птолемей говорит о пяти планетах: Сатурн, Юпитер, Марс, Венера, Меркурий.

2. Краткая история Альмагеста

По скалигеровской хронологии, Альмагест создан при императоре Антонине Пие, в 138–161 годах н. э. Считается далее, что последнее наблюдение, вошедшее в Альмагест, датируется 2 февраля 141 года н. э. [1358], с. 1. Предполагается, что период наблюдений Птолемея, вошедших в Альмагест, приходится на 127–141 годы н. э.

Греческое название Альмагеста Μαθηματική Σύνταξις, то есть "Математический Систематический Трактат", подчеркивает, что в Альмагесте в полном объеме представлена греческая математическая астрономия того времени. Сегодня неизвестно, существовали ли в эпоху Птолемея другие руководства по астрономии, сравнимые с Альмагестом. Небывалый успех Альмагеста среди астрономов, и вообще ученых, пытаются объяснить утратой большинства других астрономических трудов той эпохи [1358]. Альмагест был основным средневековым учебником по астрономии. По скалигеровской хронологии получается, что он служил в этом качестве, причем без изменений, ни много ни мало, - полторы тысячи лет. Он оказал огромное влияние на средневековую астрономию как исламских, так и христианских регионов вплоть до XVII века н. э. Влияние этой книги можно сравнить разве что с влиянием "Начал" Евклида на средневековую науку.

Как отмечает, например, Тумер [1358], с. 2, чрезвычайно трудно проследить историю Альмагеста на протяжении от II века н. э. до средних веков. О роли Альмагеста как учебника для "успевающих студентов" в эпоху гак называемого заката "античности" принято судить по комментариям Паппа (Pappus) и Теона Александрийского (Theon) [1358], с. 2. Затем в скалигеровской версии истории наступает период "безмолвия и мрака", о котором мы будем говорить в главе 11. Здесь отметим лишь следующую характеристику этого, придуманного историками, "застойного периода", данную современным историком астрономии: "После захватывающего расцвета античной культуры на европейском континенте наступил длительный период некоторого застоя, а в ряде случаев и регресса - отрезок времени более чем в 1000 лет, который принято называть средневековьем… И за эти более чем 1000 лет не было сделано ни одного существенного астрономического открытия" [395], с. 73.

Далее в скалигеровской истории считается, что в VIII–IX веках, в связи с ростом в исламском мире интереса к греческой науке, Альмагест "всплывает из мрака" и переводится сначала на сирийский, а затем несколько раз на арабский язык. В середине якобы XII века существует уже не менее пяти версий таких переводов. Более подробные сведения о них см. в главе 11. Сегодня считается, что труд Птолемея, написанный в оригинале по-гречески, продолжал копироваться и в какой-то мере изучаться на Востоке, в частности, в Византии, но не на Западе. "Все знания о нем в Западной Европе были утеряны вплоть до раннего средневековья. Хотя переводы с греческого текста на латинский были сделаны в средневековье, главным каналом для переоткрытия Альмагеста на Западе стал перевод с арабского, выполненный Герардом из Кремоны в Толедо и завершенный в 1175 году н. э. Манускрипты (Альмагеста - Авт.) на греческом языке начали достигать Запада в пятнадцатом столетии, однако именно герардовский текст (неоднократно на протяжении нескольких поколений) лежал в основе книг по астрономии вплоть до сокращения (конспекта - Авт.) Альмагеста, выполненного Пурбахом и Региомонтаном… Это была версия, в которой Альмагест был впервые напечатан (Венеция, 1515 год). Шестнадцатое столетие было свидетелем широкого распространения греческого текста (напечатан в Базеле Гервагиусом (Hervagius) в 1538 году) и ослабления влияния птолемеевой астрономической системы, вызванного не столько работой Коперника (которая по форме и понятиям находится под влиянием Альмагеста), сколько работами Браге и Кеплера" [1358], с. 2–3.

3. Основные средневековые звездные каталоги

Итак, Альмагест и, в частности, его звездный каталог, это древнейшее из дошедших до нас подробных астрономических сочинений. Скалигеровская датировка Альмагеста - примерно II век н. э. Считается, однако, что Птолемей воспользовался звездным каталогом, не дошедшим до нас в своем первоначальном виде, своего предшественника Гиппарха, жившего во II веке до н. э. Каталог Альмагеста, как и другие средневековые каталоги, содержит около 1000 звезд, положения которых указаны их широтой и долготой в эклиптикальных координатах. Считается, что ранее X века н. э. никаких других звездных каталогов, кроме каталога Альмагеста, неизвестно.

Наконец, якобы только в X веке создается первый средневековый каталог звезд арабского астронома аль-Суфи в Багдаде. Полное его имя Абдул-аль-Раман бен Омар бен-Мухаммед бен-Сала Абдул-Хусайн аль-Суфи, якобы 903–986 годы [544], т. 4, с. 237. Каталог аль-Суфи дошел до нас. Впрочем, при ближайшем рассмотрении оказывается, что это - тот же самый каталог Альмагеста. Но если в дошедших до нас списках и изданиях Альмагеста звездный каталог приведен по прецессии, как правило, примерно к 100 году н. э. (хотя есть и исключения), то каталог "аль-Суфи" - это тот же самый каталог, но приведенный по прецессии к X веку н. э. Этот факт хорошо известен астрономам, например, [1119], с. 161. Отметим, что приведение каталога к произвольной желаемой исторической эпохе делалось очень просто. Для этого к долготам звезд добавляли некую постоянную величину, одну и ту же для всех звезд. Простейшая арифметическая операция, подробно описанная, кстати, в самом Альмагесте.

Следующим, по хронологии Скалигера-Петавиуса, имеющимся сегодня в нашем распоряжении звездным каталогом, считается каталог Улугбека, 1394–1449 годы н. э., Самарканд. Все эти три каталога не очень точные, так как координаты звезд указаны в них по шкале с шагом около 10 дуговых минут. Следующим каталогом, дошедшим до нас, является знаменитый каталог Тихо Браге (1546–1601), точность которого уже существенно лучше точности трех перечисленных каталогов. Каталог Браге считается вершиной мастерства, достигнутой при помощи средневековой наблюдательной техники и инструментов. Мы не будем перечислять каталоги, появившиеся после Тихо Браге. Их было уже довольно много и сейчас они нас не интересуют.

4. Почему интересен вопрос о датировке старых звездных каталогов

Каждый новый звездный каталог является результатом огромной работы астронома-наблюдателя, а скорее всего - целой группы профессионалов наблюдателей, требовавшей от них не только большого напряжения, тщательности, высокого профессионализма, но и максимально полного использования всех доступных им измерительных приборов, которые должны были быть изготовлены на самом высоком уровне той эпохи. Кроме того, каталог требовал разработки соответствующей астрономической теории, картины мира. Таким образом, каждый древний каталог является средоточием и фокусом астрономической мысли той эпохи, в которую был создан. Поэтому, анализируя каталог, мы можем многое узнать о качестве измерений той эпохи, об уровне астрономических представлений.

Однако, чтобы осознать результаты анализа каталога, необходимо знать дату его составления. То или иное изменение датировки автоматически меняет наши оценки, взгляды на каталог. В то же время вычисление даты составления каталога - не всегда простая задача. Особенно ярко это видно на примере Альмагеста. Первоначально, в XVIII веке, считалось неоспоримым, что скалигеровская версия, относящая Альмагест примерно во II век н. э., верна. Однако, в XIX веке, после более тщательного анализа долгот звезд в Альмагесте, было замечено, что по прецессии эти долготы более отвечают эпохе II века до н. э., то есть эпохе Гиппарха. Вот что сообщает А. Берри: "В седьмой и восьмой книгах (Альмагеста - Авт.) содержится звездный каталог и описание прецессии. Каталог, включающий в себя] 028 звезд (из них три двойные), по-видимому, почти тождественен с гиппарховым. В нем нет ни одной такой звезды, которую мог бы видеть Птолемей в Александрии и не мог бы видеть Гиппарх на Родосе. Сверх того Птолемей претендует на определение, путем сравнения своих наблюдений с наблюдениями Гиппарха и других, величины прецессии в 36″ (ошибочной), которую Гиппарх рассматривает как наименьший возможный результат, а Птолемей считает своей конечной оценкой. Положения звезд птолемеева каталога ближе согласуются с их истинными положениями во времена Гиппарха при поправке на предполагаемую годичную прецессию в 36″, чем с их действительными положениями в эпоху Птолемея. Весьма вероятно поэтому, что каталог вообще не является плодом оригинальных наблюдений Птолемея, но в сущности есть тот же каталог Гиппарха, поправленный на прецессию и лишь немного видоизмененный наблюдениями Птолемея или других астрономов" [65], с. 68–69.

Таким образом, вопрос о датировке каталога приобретает первостепенное значение. На протяжении XVIII–XX веков астрономы и историки астрономии анализируют каталог Альмагеста и Альмагест в целом, пытаясь окончательно "рассортировать" содержащиеся в нем сведения, отделить наблюдения Гиппарха от наблюдений Птолемея и т. д. Проблеме датировки наблюдений, на которых основан каталог Альмагеста, посвящена большая литература. Мы не ставим здесь цель дать ее разбор и отсылаем заинтересованного читателя, например, к книге [614], где содержится путеводитель по публикациям.

Мы ставим другой вопрос: можно ли создать математический метод, позволяющий датировать древние звездные каталоги "внутренним образом", то есть, опираясь лишь на ту числовую информацию, которую несут в себе координаты звезд, занесенных составителем в каталог? Наш ответ: да. Мы разработали такой метод, проверили его на нескольких достоверно датированных каталогах, после чего применили, в частности, к Альмагесту. О результатах читатель узнает, прочитав нашу книгу.

Приведем краткие биографические сведения о тех астрономах, деятельность которых непосредственным образом связана с описанной проблемой. Относиться к этим сведениям следует критически, поскольку скалигеровская хронология неверна. См. книги А.Т. Фоменко "Числа против Лжи", "Античность - это средневековье" и "Меняем даты - меняется все". Новые подтверждения ее ошибочности мы получим и в настоящей книге.

5. Гиппарх

Считается, что астрономия стала оформляться в точную науку благодаря трудам "древне"-греческого астронома Гиппарха, жившего якобы около 185–125 годов до н. э. Считается также, что он первый открыл прецессию, то есть предварение равноденствий. Прецессия сдвигает точки равноденствия с течением времени по эклиптике в направлении, противоположном направлению отсчета долгот. Эклиптикальные долготы всех звезд при этом увеличиваются. Историки астрономии пишут так: "О жизни Гиппарха известно очень мало. Родился он в Никее (теперь город Изник в Турции), некоторое время был в Александрии, а работал на острове Родос, где построил астрономическую обсерваторию" [395], с. 43.

Считается, что толчком к составлению Гиппархом звездного каталога послужила вспышка новой звезды. При этом ссылаются на римского писателя Плиния Старшего, якобы 23–79 годы н. э., согласно которому, Гиппарх "открыл новую звезду и другую звезду, которая появилась в то время". По другим данным, [395], с. 51, Гиппарх заметил вспышку новой звезды якобы в 134 году до н. э. "Это и натолкнуло Гиппарха на мысль, что в звездном мире, возможно, происходят определенные изменения, которые являются очень медленными, чтобы их можно было обнаружить на протяжении нескольких поколений. Надеясь, что все же это в будущем можно будет установить, он составил каталог звезд, в который вошло 850 объектов" [395], с. 51.

О каталоге Гиппарха мы знаем из Альмагеста Птолемея. Сам же каталог до нас не дошел. Однако считается, что для каждой звезды в каталоге Гиппарха были указаны эклиптикальные долгота и широта звезды, а также звездная величина. Считается, что локализация звезд была дана Гиппархом в тех же терминах, что и в Альмагесте: "та, которая на правом плече Персея", "та, которая на голове Водолея" и т. п. [395], с. 52.

Нельзя не отметить чрезвычайную расплывчатость такого способа локализации звезд. Он предполагает не только существование канонических изображений созвездий с указанием звезд в них, но и наличие достаточно большого числа идентичных копий одной и той же карты звездного неба. Лишь при этом условии имеет смысл опираться на словесные описания указанного типа, чтобы различать звезды. Но в таком случае речь может идти только о книгопечатной эпохе, когда научились размножать гравюры, делать многочисленные идентичные оттиски.

Почти вся информация о знаниях "древних" греков о звездах извлекается сегодня из двух дошедших до нас трудов: "Комментарий к Арату и Евдоксу", написанный Гиппархом якобы около 135 года до н. э., и Альмагест Птолемея [614], с. 211. Вопрос о том, движутся ли звезды, - то есть, обладают ли отдельные звезды собственным движением по отношению к сфере неподвижных звезд, - обсуждается уже у Птолемея. Он отвечает на вопрос отрицательно. В частности, Птолемей начинает книгу VII Альмагеста с описания некоторых звездных конфигураций, приведенных Гиппархом, то есть задолго до Птолемея. При этом Птолемей утверждает, что эти конфигурации остались такими же в его собственное время [704], с. 210, [614], с. 212.

"Основываясь на этом и на некоторых других примерах, Птолемей, как он заявляет, показал, что звезды всегда сохраняют одни и те же относительные положения" [614], с. 213. Таким образом, ПОСТАНОВКА ВОПРОСА о собственных движениях звезд датируется в скалигеровской истории II веком н. э.

6. Птолемей

А. Берри сообщает: "Последнее славное имя, с которым мы встречаемся в греческой астрономии, принадлежит Клавдию Птолемею, о жизни которого не имеется сведений, кроме того, что он жил в Александрии примерно с 120 года н. э. Его слава основана главным образом на большом астрономическом трактате под названием Альмагест - источник, из которого почерпнута большая часть наших сведений о греческой астрономии и который можно смело назвать астрономической энциклопедией средних веков.

Птолемею приписывается также несколько меньших астрономических и астрологических трактатов, из которых некоторые, вероятно, не оригинального происхождения; он, кроме того, был автором ценного труда по географии, а может быть, и трактата по оптике. В оптике рассматривается, между прочим, рефракция или преломление света в земной атмосфере; там поясняется, что свет звезды… войдя в нашу атмосферу… и пронизывая нижние, более плотные слои ее, понемногу должен изогнуться или преломиться, в результате звезда покажется наблюдателю… ближе к зениту, чем в действительности" [65], с. 64–65.

Впрочем, неясно, мог ли автор "Оптики" вычислять рефракцию как функцию от широты звезды. С другой стороны, известно, что "Вальтер первый удачно пытался вводить поправки на атмосферную рефракцию, о которой Птолемей, вероятно, имел слабое представление" [65], с. 87. Но это уже XV век н. э. Поясним, что здесь речь идет о Бернарде Вальтере, жившем в 1430–1504 годах [65], с. 85.

Вопрос: как датируется "Оптика" Птолемея? О том, что учет рефракции был сложной задачей даже во времена Тихо Браге, - то есть во второй половине XVI века н. э., - мы расскажем отдельно, в разделе о Тихо Браге. Так что возникает подозрение: не написана ли "античная" птолемеева "Оптика" именно в эпоху XVI–XVII веков?

О названии Альмагест можно сказать следующее. А. Берри сообщает: "Основная рукопись носит заглавие Μεγάλη Σύνταξις или "Большое Сочинение", хотя автор в ссылках на свою книгу называет ее Μαθηματική Σύνταξις (математическое сочинение). Арабские переводчики - из уважения ли или по небрежности - превратили Μεγάλη - "большое" в Μεγιστη - "величайшее", так что у арабов книга Птолемея известна была под названием Al Magisti, откуда и произошло латинское Almagestum или наше Альмагест" [65], с. 64.

7. Коперник

Из материала о Копернике, мы отберем лишь сведения, необходимые для нашей книги. Николай Коперник (1473–1543) - крупнейший астроном средних веков, автор гелиоцентрической теории. Его старинные портреты см. на рис. 0.7 и рис. 0.8.

Рис. 0.7. Старинный портрет Коперника, жившего якобы в 1478–1543 годах. Взято из [1160], с. 310.

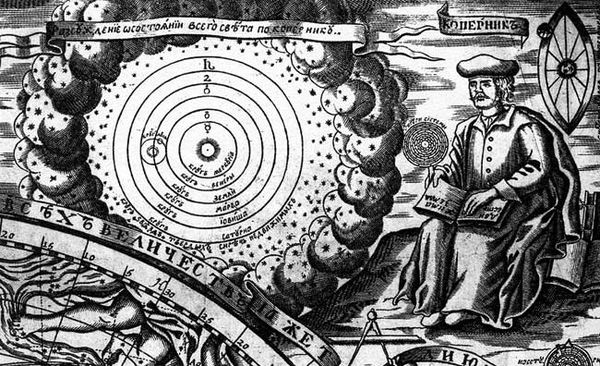

Рис. 0.8. Изображение Коперника на "Глобусе Небесном" Василия Киприанова. Взято из [90], с. 212.

Кстати, его "имя писалось на самые различные лады как самим Коперником, так и его современниками. Сам он подписывался Coppernic, а в ученых произведениях латинской формой Coppernicus. Иногда, но гораздо реже, он подписывался Copernicus" [65], с. 90. Между прочим, не произошло ли имя COPERNIC от слова "СОПЕРНИК"? В эпоху еще не застывших правил чтения буква С могла читаться и как С, и как К. В результате "соперник" мог превратиться в "коперника". Между прочим, имя СОПЕРНИК прекрасно отвечает сути дела. А именно, замечательный ученый СОПЕРНИЧАЕТ со своим коллегой Птолемеем, создавая новую концепцию. Кстати, само понятие соперничества обычно предполагает, что соперничают если и не современники, то люди, жившие во времени недалеко друг от друга.

А. Берри: "Центральная идея, связанная с именем Коперника, благодаря которой "De Revolutionibus" является одной из важнейших книг в астрономической литературе, рядом с которой можно поставить разве лишь Альмагест и ньютоновы "Principia", заключается в том, что, по мнению Коперника, видимые движения небесных тел в огромной степени суть не истинные движения, но отраженные движения наблюдателя, уносимого Землей" [65], с. 95. Коперник помещает в центр солнечной системы Солнце, то есть создает гелиоцентрическую систему мира, рис. 0.9. В правом нижнем углу мы видим изображение Коперника, рис. 0.10.