Можно сказать, что это оборудование всё же осталось в Германии. Да, но и немцам его использовать было очень трудно. Вспоминает бывший нарком авиационной промышленности А. И. Шахурин: "На одном из заводов у нас был мощный пресс, с помощью которого изготавливались специальные трубы. Пресс в своё время мы закупили у немецкой фирмы "Гидравлик". И вот лопнул цилиндр, весивший почти 90 т. Такие цилиндры у себя мы тогда не делали. Заказали новый цилиндр немцам … К началу войны он так и не поступил. Готовый к отправке цилиндр пролежал у них без дела всю войну. После войны мы его нашли. Немцам он оказался ненужным. И пришлось наш треснувший цилиндр много раз сваривать, заваривать. Обошлись, конечно".

Поскольку позднее (11 февраля 1940 г. и 10 января 1941 г.) мы заключили с немцами ещё два торговых соглашения, то я дам баланс поставок и по кредиту и по всем этим соглашениям вместе.

СССР на 22 июня 1941 г. поставил в Германию сырья на сумму 637,9 млн. марок, а Германия в СССР поставила оборудования на общую сумму 409,1 млн. марок, в том числе на 81,5 млн. военных заказов.

Однако и в этом балансе не всё просто. Посмотрите на этот документ, который наверняка в Литве стараются забыть:

СЕКРЕТНЫЙ ПРОТОКОЛ

По уполномочию Правительства Союза ССР Председатель СНК СССР В. М. Молотов, с одной стороны, и по уполномочию Правительства Германии Германский Посол граф фон-дер Шуленбург, с другой стороны, согласились о нижеследующем:

1. Правительство Германии отказывается от своих притязаний на часть территории Литвы, указанную в Секретном Дополнительном Протоколе от 28 сентября 1939 года и обозначенную на приложенной к этому Протоколу карте;

2. Правительство Союза ССР соглашается компенсировать Правительство Германии за территорию, указанную в пункте 1 настоящего Протокола, уплатой Германии суммы 7 500 000 золотых долларов, равной 31 миллиону 500 тысяч германских марок.

Выплата суммы в 31,5 миллионов германских марок будет произведена нижеследующим образом: одна восьмая, а именно: 3 937 500 германских марок, поставками цветных металлов в течение трёх месяцев со дня подписания настоящего Протокола, а остальные семь восьмых, а именно 27 562 500 германских марок, золотом, путём вычета из германских платежей золота, которое германская сторона имеет произвести до 11 февраля 1941 года на основании обмена писем, состоявшегося между Народным Комиссаром Внешней Торговли Союза ССР А. И. Микояном и Председателем Германской Экономической делегации г. Шнурре в связи с подписанием "Соглашения от 10 января 1941 года о взаимных товарных поставках на второй договорной период по Хозяйственному Соглашению от 11 февраля 1940 года между Союзом ССР и Германией".

3. Настоящий Протокол составлен в двух оригиналах на русском и в двух оригиналах на немецком языках и вступает в силу немедленно по его подписании.

Москва, 10 января 1941 года

По уполномочию

Правительства СССР

(В. Молотов)

За Правительство

Германии

(Шуленбург)

Чтобы понять, что написано в этом протоколе, следует вспомнить, что в 1920 г. Польша отобрала у Литвы часть территории вместе с её нынешней столицей Вильнюсом. После поражения Польши в 1939 г., согласно секретному протоколу к Пакту о ненападении между СССР и Германией, к СССР отошла часть территории Польши – бывшей территории Литвы вместе с Вильнюсом, – но часть осталась у немцев. СССР в октябре 1939 г. подарил тогда ещё буржуазной и не входящей в состав СССР Литве свою часть литовской территории (что привело, кстати, к объявлению войны СССР польским правительством в эмиграции).

А когда Литва вступила в СССР, то на Правительстве СССР оказалась ответственность и за литовских граждан, находящихся на той территории Литвы, что в 1920 г. была оккупирована Польшей, а в 1939 г. – Германией. И Сталин купил у Германии для Литвы эту территорию за 31,5 млн. немецких марок.

То есть, эту сумму надо добавить в баланс торговых отношений между СССР и Германией. Кроме этого, из данного протокола следует, что дисбаланс в торговле устранялся платой золотом, т. е. за превышение поставок сырья над поставками оборудования Германия платила СССР поставками золота.

(Надо думать, что золото это было чешским. В своём военном напряжении к сентябрю 1938 г. Германия практически исчерпала свой золотой запас до остатка в 70 млн. марок. Когда немцы по мюнхенскому сговору отобрали у Чехословакии Судетскую область, то предусмотрительные чехи отправили свой золотой запас в Лондон, а когда в начале 1939 г. немцы захватили всю Чехословакию, то чешское правительство переехало в эмиграцию тоже в Лондон, поближе к золоту. Но идиллия длилась недолго, Чемберлен сразу же передал своему любимцу Гитлеру золото чехов на сумму в 130 млн. рейхсмарок).

Что соглашение дало СССР

Кредитное и торговое соглашение с Германией дало СССР возможность провести подготовку к войне с немцами руками самих немцев. Шла эта подготовка по нескольким направлениям.

Как вспоминал нарком авиапромышленности А. И. Шахурин, накануне войны было решено сдвоить стратегические заводы СССР. Имелось в виду, что если в западных районах СССР был завод, производящий что-либо для обороны (моторы, резину, сплавы и т. д.), то такой же завод надо было иметь и на востоке СССР, чтобы в случае потери завода на западе не остановить производство оружия. Строительство этих заводов, разумеется, увеличивало производство оружия, боеприпасов и боевой техники. Шли двумя путями: строили на востоке заводы на новом месте или перестраивали заводы, выпускавшие до этого мирную продукцию.

Для строительства этих дублёров требовался большой станочный парк. И немцы эти станки нам поставляли, более того, если судить по списку к кредитному договору, они поставляли станки для производства станков. И в том, что наша промышленность смогла, к изумлению всего мира, эвакуироваться на восток СССР и там произвести оружия и боевой техники больше, чем Германия, есть существенная доля поставок оборудования из Германии.

Второе, в чём помогла Германия СССР накануне войны – это в совершенствовании оружия.

Дело в том, что инженерная база СССР была очень слаба, как в конструкторском, так и в технологическом плане – в умении воплотить чертежи в металл так, чтобы замысел конструктора осуществился, и машина не развалилась сразу после выхода с завода.

Пока Гитлер не пришёл к власти в Германии, немецкие конструктора напрямую учили наших – под их руководством создавались чертежи первого советского тяжёлого танка, они возглавляли артиллерийские КБ. Самостоятельные работы у нас получались плохо. Скажем, из 40 типов авиадвигателей, спроектированных советскими конструкторами к 1930 г., ни один нельзя было поставить на самолёт. Или уже в 1940 г. из 115 первых серийных танков Т-34, 92 сломались через 3 месяца. Миноносец собственной конструкции переломился и затонул в Баренцевом море ещё до войны. Усиление корпусов миноносцев не сильно помогло. Уже во время войны, в мае 1942 г. у миноносца "Громкий" на волне отломился нос, но его спасли. А в октябре у миноносца "Сокрушительный" отломилась корма и он погиб с частью экипажа. Ужасаться тут особо нечего, к сожалению, это естественный процесс становления молодых инженерных и рабочих кадров в стране.

Решался этот вопрос тем, что СССР широко практиковал закупки лицензий на производство боевой техники за рубежом. На внедрении в производство образцов импортной техники и технологии, учились советские конструкторы и технологи. Массовые лёгкие танки начала войны Т-26 и БТ-7 были английской и американской конструкцией. Авиадвигатели также были модификацией лицензионных. Тем не менее к началу войны наше отставание по отношению к немцам было огромным, к примеру, по качеству истребителей мы догнали их только в 1944 г. Провальным было положение с радиосвязью, с оптическими приборами.

У нас многие конструкторы оружия и боевой техники написали мемуары, из которых следует, что всё хорошее, что они изобрели и сконструировали, а такого действительно было очень много, было результатом исключительно их собственного ума. Но ведь это не так!

Чего мы добиваемся таким, порой наивным, хвастовством? Ведь любая ложь дезориентирует. И сегодня обыватель равнодушно смотрит, как разрушаются наши славные КБ, как инженеры и конструкторы теряют квалификацию, торгуя турецким и китайским барахлом. Дескать, ничего, надо будет – мы сможем, как в войну. Ни хрена мы не сможем! Потребуются годы и годы, чтобы восстановить инженерный и рабочий потенциал страны.

А тогда, в счёт немецкого кредита немцы уже к 1 августа 1940 г. поставили в СССР оружия и военной техники на 44,9 млн. марок, в том числе: самолёты "Хейнкель Хе-100", "Мессершмитт-109", "Мессершмитт-110", "Юнкерс Ю-88", "Дорнье До-215", "Бюккер Бю-131", "Бю-133", "Фокке-Вульф", авиационное оборудование, в том числе прицелы, высотомеры, радиостанции, насосы, моторы, 2 комплекта тяжёлых полевых гаубиц калибра 211-мм, батарею 105-мм зенитных пушек, средний танк "Т-III", 3 полугусеничных тягача, крейсер "Лютцов", различные виды стрелкового оружия и боеприпасы, приборы управления огнём и т. д.

Сегодняшние историки если и вспоминают об этой технике, то исключительно, как об образцах, купленных из любопытства. Надо думать, что этому способствуют мемуары. Так, к примеру, и нарком авиапромышленности А. И. Шахурин, и его заместитель и авиаконструктор А. С. Яковлев дружно убеждают читателей, что закупленные ими образцы немецкой авиационной техники советским конструкторам ну никак не пригодились. А вот немецкий генерал Б. Мюллер-Гиллебраид в книге "Сухопутная армия Германии (1933-1945)" пишет (выделено мною): "Германия должна была незамедлительно обеспечить ответные поставки. Для того чтобы они в стоимостном выражении быстро достигли большой суммы, Советскому Союзу предлагалась по возможности готовая продукция. Так, в счёт ответных поставок были переданы находившийся на оснащении тяжёлый крейсер "Лютцов", корабельное вооружение, образцы тяжёлой артиллерийской техники и танков, а также важные лицензии. 30 марта 1940 г. Гитлер отдал распоряжение о предпочтительном осуществлении этих поставок, к чему, однако, отдельные виды вооружённых сил ввиду испытываемых ими трудностей в области вооружений приступили без должной энергии". (Видимо чувствовали, что до добра эти поставки не доведут).

Следовательно, у немцев закупались лицензии, т. е. чертежи и технология изготовления, а уже к ним образцы.

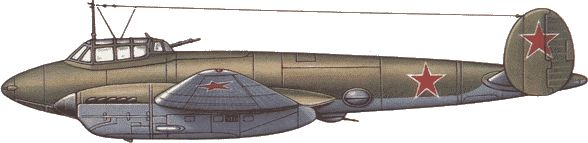

Бомбардировщик Пе-2

В этом плане мне хотелось бы обратить внимание читателей на историю создания советского самолёта Пе-2. Его назначение – фронтовой пикирующий бомбардировщик. В ходе войны этих самолётов было построено почти 12,5 тыс. (Для сравнения – немецких фронтовых пикирующих бомбардировщиков Ю-87 было построено всего около 5 тыс.).

Я давно обратил внимание на такую деталь: в начале войны Пе-2 обстреливали свои зенитчики и пропускали немецкие. Причина в том, что он чрезвычайно похож на немецкий самолёт "Мессершмитт-110" (Ме-110). Расспрашивал специалистов, связанных с авиастроением, но они упорно держатся общепринятой версии – советский конструктор В. М. Петляков создал этот самолёт лично и абсолютно самостоятельно.

Однако авторы, рассказывающие о создании этого самолёта, дают столько взаимоисключающих деталей, что все эти истории вправе претендовать на звание легенд. И вот почему.

Схема создания любого самолёта такова. Сначала у конструктора возникает замысел, который в виде эскиза утверждается заказчиком – ВВС. Конструктору (конструкторскому бюро) дают деньги и он делает чертежи, по которым строят один или несколько опытных самолётов. На этих самолётах начинают летать лётчики-испытатели и в ходе испытательных полётов вскрываются все недостатки. Самолёты переделываются до тех пор, пока испытания не заканчиваются актом, на основе которого заказчик принимает решение: запустить самолёт в серийное производство и вооружить им ВВС или отказаться. После этого конструктор делает рабочие чертежи и строит эталонный самолёт, который вместе с чертежами передаётся на завод-изготовитель этого самолёта. После чего начинается серийное производство.

Так вот, по некоторым легендам (историки В. Б. Шавров, В. Котельников, О. Лейко) 10 мая 1940 г. Петлякову дали приказ и он сразу начал выдавать рабочие чертежи Пе-2 на завод-изготовитель, не строя опытных самолётов и не проводя их испытаний. По другим легендам (историки К. Косминков, Д. Гринюк), опытные самолёты всё же были построены и испытаны в сентябре 1940 г. т. е. спустя 2 месяца после того, как Петляков в июне 1940 г. передал все рабочие чертежи на завод. А зачем эти испытания, если Пе-2 уже начали серийно строить?

Фронтовой пикирующий бомбардировщик Пе-2

Если мы возьмём наиболее фундаментальный труд "История конструкций самолётов в СССР" В. Б. Шаврова, то схема создания самолёта Пе-2 выглядит так.

В 1938 г. Петляков работал в КБ в тюрьме. Обычно козлам объясняют, что он вместе с конструктором Туполевым и многими другими сел в тюрьму, так как Сталин и Берия были садистами и очень любили сажать в тюрьму цвет советской интеллигенции. Но есть и другая, малоизвестная версия.

Из-за неспособности отечественных конструкторов обеспечить ВВС современными машинами, Туполеву было поручено закупить в США лицензии на самолёты, наиболее перспективные для строительства в СССР. Туполев собрал компанию в 60 человек конструкторов и уехал в США на несколько месяцев. Из этого бизнестура они привезли 3 лицензии на самолёты, чертежи на которые американцы выдали в дюймах. Чтобы построить эти самолёты из отечественных материалов, размеры которых даются в миллиметрах, требовалось произвести перерасчёт всей конструкции самолёта в объёмах, равноценных проектированию нового самолёта. В результате, эту гигантскую работу смогли сделать, только для одной лицензии – на транспортный самолёт И. Сикорского ДС-3 (Ли-2). Для этого было выключено из плановой работы КБ авиаконструктора Мясищева. То есть, Туполев огромные государственные деньги выбросил псу под хвост, но из поездки в США вся делегация вернулась загружённая американским барахлом – от костюмов до бытовых холодильников. После этого, с 1938 г. все аваиабарахольщики продолжили свою конструкторскую работу в тюрьме.

В тюрьме Петляков руководил КБ-29 в Спецтехотделе, сокращённо СТО. Поэтому порученный ему для конструирования самолёт назывался "100". Поручили ему в начале 1939 г. разработать проект высотного одноместного истребителя ВИ-100 с двумя моторами. К апрелю 1940 г. он представил на испытания два опытных экземпляра высотного истребителя ВИ-100, но они уже были двухместными истребителями с длинной, как у Ме-110 кабиной и такими же, как и у Ме-110, размерами, моторами и особенностями.

Испытания этого "совершенно нового" истребителя, начатые в апреле 1940 г., закончились 10 мая этого же года приказом выдавать на завод рабочие чертежи трёхместного фронтового пикирующего бомбардировщика, а с 23 июня Пе-2 начал строиться серийно!

Чтобы оценить скорость "испытаний" и строительства Пе-2 сравним их со временем испытания другого советского фронтового пикирующего бомбардировщика Ар-2. Это была переделка серийного, строившегося с 1936 г. самолёта СБ, на котором слегка изменили размеры и добавили тормоза-решётки. Невелики вроде изменения, но на них ушёл год, прежде чем в 1940 г. этот самолёт пошёл в серию.

А вот проектирование действительно оригинального бомбардировщика. За 2 месяца до того, как Петлякову дали задание "переделать истребитель 100" в бомбардировщик Пе-2, его шеф и руководитель А. Н. Туполев, также сидящий на тот момент в той же тюряге, получил задание создать двухмоторный пикирующий трёхместный бомбардировщик, который впоследствии стал известен как Ту-2. Туполев приступил к работе 1 марта 1940 г., опытный экземпляр был построен к 3 октября этого же года, начались его наземные, а с 29 января 1941 г. – лётные испытания, которые длились до мая. Шавров пишет, что "это был лучший в мире фронтовой бомбардировщик". (Который, правда, никогда не видал фронта). Несмотря на столь успешные результаты испытания, в серию самолёт не был запущен, а по результатам испытания к 18 мая 1941 г. построили ещё два, уже видоизменённых четырёхместных экземпляра. Эти опытные самолёты испытывались все первое лето войны и строить их серийно начали лишь в сентябре 1941 г.

Итак, от постройки опытного экземпляра собственно фронтового бомбардировщика до его серийного строительства прошло 11 предвоенных и военных месяцев, из которых 7 месяцев заняли лётные испытания. А у Петлякова на испытания истребителя "100" затрачено около месяца, а бомбардировщик Пе-2 отдан на завод совершенно без испытаний!

В. Б. Шавров пишет о Пе-2: "опытного экземпляра не строили, настолько хорошо зарекомендовал себя самолёт "100", – но дальше об истребителе "100" – полного отчёта по испытаниям нет". А откуда же тогда известно, что двухместный истребитель "100" превратившийся в трёхместный бомбардировщик за месяц полётов "хорошо себя зарекомендовал?"

Отчёта об испытаниях самолёта "100" возможно нет потому, что, как пишут В. Котельников и О. Лейко в книге "Пикирующий бомбардировщик Пе-2":

"В ходе испытаний "сотки" произошло несколько аварий. У самолёта Стефановского отказал правый мотор, и он с трудом посадил машину на площадке техобслуживания, чудом "перепрыгнув" через ангар и составленные около него козлы. Потерпел аварию и второй самолёт, "дублёр", на котором летели А. М. Хрипков и П. И. Перевалов. После взлёта на нём вспыхнул пожар, и ослеплённый дымом пилот сел на первую попавшуюся площадку, задавив находившихся там людей".

Это называется "хорошо себя зарекомендовал"? И такой самолёт запустили в серию?? Нет, история создания Пе-2 это, конечно, очень высокохудожественное произведение!

Думаю, что всё было проще и по-другому.

Наверное Петляков действительно получил задание спроектировать высотный одноместный истребитель в начале 1939 г. Но осенью СССР купил лицензию на Ме-110, и Петлякову поручили взять его за основу своей "сотки". А поскольку испытания "сотки" были трагическими, то их прекратили, приказали взять немецкие чертежи, скопировать их по советским стандартам и передать в производство. Поэтому КБ Петлякова и сделало их за полтора месяца, а к этому времени прибыли и сами Ме-110, которые послужили эталоном, пока на заводах не изготовили собственно Пе-2, как эталон.

По-другому трудно объяснить невероятные превращения одноместного истребителя в трёхместный бомбардировщик.