Ротные и батальонные радиостанции могут относиться только к танковым дивизиям, где они были предусмотрены. В стрелковых войсках о них и понятия не имели. В Энциклопедии "Великая Отечественная война 1941-1945 гг." в статье "Радиосвязь" гордо пишется: "Если в начале войны стрелковая дивизия имела только 22 радиостанции, то к концу войны – 130".

Эта Энциклопедия очень некритична, поэтому с уверенностью можно сказать, что 22 радиостанции в дивизии – это максимум. И приведённые в ВИЖ 7 % следует умножить на 22, чтобы оценить, сколько же из этих 22 штатных радиостанций действительно было в дивизиях.

А что у немцев? У них к 22 июня 1941 г. только в пехотных и артиллерийском полках, противотанковом и разведывательном батальонах обычной пехотной дивизии число радиостанций следует оценить не менее, чем 70 шт. Разных видов. (Для более точного подсчёта у меня нет данных). Но это радиостанции для связи с ротами и взводами. А штаб дивизии осуществлял связь с полками и батальонами с помощью батальона связи.

Генерал Хозин назвал нам штатную оснащённость элитного батальона связи при самой элитной академии – 9 радиостанций двух видов. (Тактико-технические характеристики этих радиостанций я найти не смог).

А что было в простом батальоне связи простой пехотной дивизии немцев?

Он состоял из телефонной роты, радиороты и лёгкого парка связи. Численность его была в полтора раза больше, чем в Академии у Хозина, – 487 человек.

Телефонная рота имела 1 коммутатор на 60 абонентов и 22 – на 20. Имела устройства для пропуска по одному проводу разговора двух пар абонентов и т. д., и т. п.

Радиорота имела: 3 100-Вт станции с радиусом действия телефоном – 70 км, ключом – 200 км; 2 30-Вт с радиусом 50/150 км; 8 5-Вт с радиусом 30/90 км; 4 переносные 5-Вт с радиусом 10/25 и 4 переносные 3-Вт с радиусом 4/17 км. (Последние вместе с батареями весили 11 кг). Кроме этого, рота имела взвод радиоразведки из трёх радиоотделений и отделения наблюдателей. Этот взвод прослушивал все разговоры наших радиостанций, пеленговал их и вызывал на них артогонь или бомбёжку.

(Наши войска и не умели пользоваться радиостанциями, и имели их всего ничего, а тут только включишь радиостанцию, а немцы уже стреляют по штабу. В результате уже 23 июля 1941 г. Сталин дал приказ "Об улучшении работы связи в РККА", в котором приказал использовать радиосвязь, так как без неё (что и должно было быть) управление войсками невозможно).

В немецкой радиороте не только радист, но и каждый солдат умел пользоваться шифровальной машинкой "Энигма", работать на любой радиостанции, передавать и принимать не менее 100 знаков в минуту ключом без ошибок.

А у РККА даже в лучшей военной академии на изучение связи не отводилось ни часа. Разрыв в уровне связи между нами и немцами был, как между небом и землей, а начальник Генштаба РККА за полгода до войны в докладе о состоянии боевой подготовки Армии не упоминает о связи, даже задачи не ставит об её улучшении! Случайно? Или враг?

Тут ведь такое дело. У огромного дорогостоящего автомобиля можно выбить из рулевого управления копеечную шпонку, он перестанет управляться и станет никому не нужной грудой металла.

Так и в РККА, все предвоенные годы из огромной военной машины старательно выбивалась шпонка, без которой эта машина в бою не управляется. Эта шпонка – радиосвязь.

Наверх доносилось – радиосвязь есть! Вон в стрелковой дивизии по штату целых 22 радиостанции! А сколько их на самом деле? А сколько их надо? А кто ими умеет пользоваться? А разработаны ли шифры и коды, а могут ли командиры их использовать? И т. д. и т. п. Такая вот велась незаметная работа, в итоге которой – миллионы неоправданно погибших.

Но вернёмся к Т. Т. Хрюкину. Как видим, и Жуков, и генерал-полковник Решетников уверяют читателя, что Сталин за умное слово сразу же расстрелял Рычагова. Правда, по одной версии Рычагов произнёс это слово в январе 1941 г., по другой – в апреле, а на самом деле арестован он был уже после начала войны – 24 июня. Но это для таких историков не важно. Важно, что как только умное слово сказал, так Сталин сразу …

Вопрос: а что Рычагов делал со своими подчинёнными за умное слово? Как отблагодарил Хрюкина за то, что тот убийственно точно определил, что будет с ВВС КА после начала настоящей войны?

Тимофей Тимофеевич Хрюкин родился в 1910 г. В 1932 г. кончил лётную школу, лётчик-бомбардировщик. Воевал в Испании и Китае. В Китае совершил то, что до сих пор в СССР и России никто не повторил. Руководимая им группа из 12 бомбардировщиков утопила японский авианосец. Китайцы наградили его высшим военным орденом, в СССР он стал Героем Советского Союза. В 1939 г. кончает курсы Академии Генерального штаба и вступает в третью свою войну (с Финляндией) уже в генеральской должности командующего ВВС 14-й армии. Теперь он уже не просто боевой лётчик, но и боевой генерал. Его вызывают на службу в Москву, и вот здесь он говорит Мерецкову и Рычагову очень умное слово. И что дальше?

А дальше его отправляют из Москвы на должность командующего ВВС 12-й армии, т. е. на ту же должность, с которой он прибыл в Москву. (Зачем тогда его переводили в Москву?) И войну он встретил с этой армией.

Могут сказать – а может он был плохой генерал? По его участию в войне так не скажешь. Уже в августе 1941 г. его назначают командующим ВВС Карельского фронта, а в июне 1942 г., когда наш Юго-Западный фронт уже потерпел тяжелейшее поражение под Харьковом и начал отступать на восток, его переводят командующим ВВС этого фронта вместо упомянутого выше Астахова, ушедшего командовать гражданской авиацией, здесь же он из ВВС Юго-Западного фронта формирует 8-ю воздушную армию. Командуя ею, защищает Сталинград, участвует в окружении там немцев, отбивает удар 4-й танковой армии Гота, шедшей на соединение с 6-й армией Паулюса, наступает на Ростов, освобождает Крым и топит немцев, пытающихся уплыть из Севастополя. Здесь победа! Он немедленно сдаёт 8-ю воздушную армию генералу Жданову, а сам вылетает в Белоруссию, где начинается операция, в ходе которой была разгромлена группа армий Центр. Здесь он принимает у М. М. Громова 1-ю воздушную армию. С ней участвует в Белорусской операции и доходит до Восточной Пруссии. Получает кучу орденов и вторую Звезду Героя. Гибнет рано – в 1953 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Чем этот генерал не устроил Мерецкова, Рычагова и Смушкевича в 1940 г.?

* * *

Вот и задайте себе вопросы.

Почему в стране, лидер которой заставляет всех принимать меры, чтобы ВВС страны были обеспечены радиооборудованием, превосходящим радиооборудование армий других стран, ситуация доходит до того, что к началу войны связь этих ВВС и этой армии находится на зачаточном уровне? На уровне, при котором гражданский воздушный флот по радиооборудованию намного превосходит военно-воздушный … Что, всё это случайно?

Почему до войны отбор командных кадров в ВВС был таким, что подобранные до войны генералы практически не проявили себя в войне? Тоже случайно?

Почему начальник Генштаба и командующий ВВС до войны принимали специальные меры, чтобы вопросы низкого уровня радиосвязи в РККА даже не обсуждались? И это случайно?

Или всё же существовала в РККА организация, упорно проводившая линию на поражение в войне?

Ю. И. МУХИН

Глава 9. Фальсификация истории

Уничтожение архивов Д. Волкогоновым и фальсификация "историками" предвоенного состояния авиации. Умалчивание факта, что репрессии в РККА не проводились без согласия непосредственных воинских начальников. Сравнение уровня формальной подготовки генералов и офицеров РККА и Вермахта.

В последние годы значительно возросло число публикаций с различными "версиями" и намеренным искажением исторических фактов, относящихся к состоянию нашей авиации накануне войны.

В предвоенные годы Правительством и Коммунистической партией были предприняты всевозможные меры по укреплению обороноспособности страны. Накануне войны, в результате героического труда, советские люди создали экономическую и научно-техническую базу для будущей Победы.

В 1931 году в речи на Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности "О задачах хозяйственников" И. В. Сталин ставил задачу:

"Мы отстали от капиталистических стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Вот что диктует нам наши обязательства перед рабочими и крестьянами СССР".

К сожалению, сделать всё необходимое за такой короткий исторический срок (10 лет) для отражения фашистской агрессии в июне 1941 г. страна не смогла.

К примеру, мы не смогли обеспечить нашу военную авиацию необходимым количеством и качеством боевых самолётов. Как известно, основным боевым средством авиации является самолёт. А у нас накануне войны самолётов с необходимыми боевыми качествами (нового типа) было очень мало и, к тому же, они находились ещё в стадии доработок и испытаний. В боевом строю советской авиации в подавляющем большинстве были устаревшие самолёты старого типа.

Напомним, что Постановлением ЦК КПСС от 13 августа 1987 года предусматривалось создание нового 10-ти томного труда "Великая Отечественная война Советского народа". В подготовке 1-го и 2-го томов принимал деятельное участие Д. Волкогонов. В результате рецензирования (конец 1990 г. – начало 1991 г.) рукопись к изданию не была рекомендована, так как в ней чётко прослеживалось желание авторов преувеличить наши возможности в обороне страны, искажались исторические факты, связанные с проводимыми мероприятиями Правительства и Партии по созданию новых средств вооружённой борьбы, дискредитация нашей армии и т. д.

Но после 1991 г., этот Д. Волкогонов, сумевший изменить всему чему мог – партии, званиям солдата и учёного, – стал советником президента РФ и с высоты этой должности предопределил направленность содержания 2-го (1994 г.) и 3-го (1995 г.) томов "Военной энциклопедии", в результате чего это издание трудно считать историческим из-за явной фальсификации политического иуды.

К большому сожалению, тоже можно сказать и о "дополненном" 10-м издании "Воспоминаний и размышлений" Г. К. Жукова, вышедших в 3-х томах в 1990 г. "Дополнения" сделаны после смерти автора и они таковы, что вызывают сомнения – мог ли их написать сам Георгий Константинович?

Нам бы хотелось немного остановиться на некоторых авиационных моментах этих произведений, для чего возьму за основу документальные архивные данные

Сначала на таком моменте.

На стр. 351 1-го тома "Воспоминаний …" в "дополнении" написано: "С лета 1940 г., особенно после войны с Финляндией, партия и правительство уделяли большое внимание вооружённым силам и обороне страны, но экономические возможности страны не позволили в короткий предвоенный год полностью обеспечить проводимые организационные мероприятия по вооружённым силам … Законно возникает вопрос: а нельзя ли было начать проведение этих мероприятий значительно раньше? Конечно, можно и нужно, но сталинское руководство ошибочно считало, что времени у нас ещё хватит …".

А в "дополнении" на стр. 315 2-го тома кроме того говорится: "Частично принятые меры по устранению выявленных недостатков в обороне страны в 1940-м и в начале 1941 года были несколько запоздалые. Особенно это относиться к развёртыванию военной промышленности для массового производства боевой техники новейших образцов … В результате в предвоенные года войска не получили необходимой военной техники … давать её войскам не тогда, когда "заговорили пушки", а задолго до войны".

А может быть действительно можно было построить самолёты, равноценные немецким, "задолго до войны"?

1937 г. – это "задолго до войны". В декабре этого года начальник ВВС РККА А. Д. Локтионов подписал советским авиаконструкторам и промышленности план опытного строительства самолётов на 1938 г., в котором предусматривалось разработка новых самолётов разных классов и назначения со сроками предъявления на госиспытания с августа по декабрь 1938 г. В их числе должны были быть: истребители манёвренный и скоростной с моторами воздушного охлаждения; скоростной истребитель с мотор-пушкой жидкостного охлаждения; дальний разведчик он же многоместный истребитель; скоростной ближний бомбардировщик; штурмовик, он же ближний бомбардировщик; артиллерийский корректировщик и войсковой разведчик. Бомбардировщики: дальний, тяжёлый и стратосферный; транспортно-десантный и др.

Ни один из запланированных самолётов в серийное производство не пошёл. А ведь лётно-тактические данные, которые Локтионов задавал авиаконструкторам для проектирования на 1938 г., заметно превосходили те, которые задавались им на опытные самолёты в последствии в планах на 1939 г. и даже на самолёты, которые проходили испытания в 1940-1941 гг.

Ведь для того, чтобы запустить в серию современный самолёт одного желания мало, даже если это желание маршала Жукова.

Самолёты строят не только авиазаводы, а вся промышленность страны. Чтобы создать современный самолёт нужно развить и металлургию, и химию, и станкостроение, и радиотехнику. Мало построить соответствующие заводы, нужны квалифицированные кадры как рабочих, так и конструкторов с технологами. А кадры за день не создашь, нужны десятилетия для того, чтобы кадры набрали необходимый профессиональный опыт. А ведь всё это в то время только создавалось.

Да и в конструировании от самолёта генерального конструктора зависит очень много, но не всё. Нужны ещё сотни и тысячи конструкторов, которые тщательно продумают каждую деталь, каждый винтик самолёта, поскольку и от этого зависит очень многое.

Скажем такой случай. Когда мы в 1940 г. испытывали немецкие боевые самолёты, которые наше Правительство закупило у немцев за взятые у них же кредиты, то обратили внимание, что немцы резиной тщательно герметизируют каждый лючок, каждый проём. Сначала нам это казалось бессмысленным и только потом мы догадались, что перетоки воздуха внутри самолёта забирают мощность у двигателя, снижают скорость самолёта.

А у нас над этим никто не думал потому, что просто некому было по тем временам думать, – по воспоминаниям авиаконструктора А. С. Яковлева, только на фирме "Мессершмидт" конструкторов работало больше, чем во всех КБ СССР.

Но герметизация самолётов это всё же мелочь. Тяжелейшим и определяющим было, как уже написано, положение с авиационными моторами. Отставание моторостроения было бичом нашей авиации и мы приведём ещё несколько фактов.

Выполняя план Локтионова, выдающийся авиаконструктор Н. Н. Поликарпов создал скоростной истребитель И-180 с мотором М-88 и передал его на заводские испытания 1 декабря 1938 г., а 15 декабря в первом испытательном полёте на этом самолёте разбился при заходе на посадку выдающийся советский лётчик Валерий Чкалов.

Как потом подтвердили официальные испытания мотора М-88 на станке в мае 1939 г., "отсутствует приёмистость с малого газа при различном тепловом его состоянии". То есть, при быстром перемещении рычага управления мотором с малого газа (малых оборотов) на увеличение оборотов (при даче газа) независимо от температурного режима, мотор М-88 останавливался.

Такое явление, как нам представляется, и произошло на моторе самолёта И-180, когда понадобилось увеличить обороты для уточнения места приземления, мотор заглох – произошла катастрофа.

Только лишь в январе 1940 г. мотор М-88 был принят на вооружение Советских ВВС и запущен в крупное серийное производство. (Притом – ещё недостаточно доведённым).

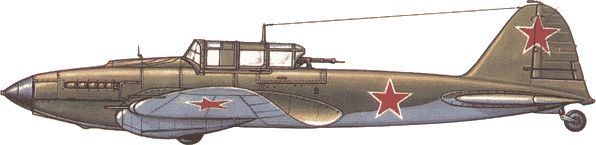

Напомним (мы об этом уже писали), что ещё в 1937 г. известным авиаконструктором С. В. Ильюшиным началось проектирование бронированного штурмовика БШ-2 (Ил-2), а самолёт был запущен в массовое производство лишь в начале 1941 г. Причина задержки – не было мотора, подходящего для самолёта такого типа.

Ил-2

И в 1939 г. заметных улучшений не произошло, и в этом году постановление КО от 26.04.1939 г. о внедрении в серийное производство новых модифицированных моторов и о создании более мощных моторов под новые опытные самолёты, наша промышленность не в состоянии была выполнить.

Так в ОТБ (особом техническом бюро) НКВД группой заключённых конструкторов под руководством известного авиаконструктора А. Н. Туполева в 1939 г. началось проектирование фронтового пикирующего бомбардировщика, получившего в дальнейшем наименование "103", затем Ту-2.

Эскизный проект самолёта разрабатывался с двумя моторами М-120. Согласно указанному постановлению КО мотор М-120 подлежал передаче на стендовые испытания к 1 ноября 1939 г. Однако эти испытания были проведены только в августе 1941 г. да и их мотор не выдержал из-за серьёзных конструктивных недоработок (разрушение главного шатуна, втулок, шестерён нагнетателя и других дефектов). Мотору требовались большие доводочные работы.

В связи с неготовностью мотора М-120 (конструктор В. Климов) заблаговременно были проведены доработки проекта и постройка опытного самолёта "103" с двумя моторами АМ-37 (конструктор А. Микулин). Самолёт с этими моторами прошёл испытания в первой половине 1941 г. и был запущен в серию накануне войны Постановлением КО и приказом НКАП от 17 июня 1941 г. Но выпускался самолёт серийно с двумя моторами М-82, затем АШ-82ФН (оба конструктора А. Швецова), так как к этому времени мотор АМ-37 всё ещё требовал специальной доработки под самолёт Ту-2.

Горестное положение с моторами оказало влияние и на тяжёлые бомбардировщики.

По тактико-техническим требованиям к самолёту-бомбардировщику дальнего действия ТБ-7 с 4-мя моторами М-34ФРН, которые утвердил начальник Управления Воздушными силами РККА Я. И. Алкснис в январе 1935 г., предусматривалось проектирование и постройка ЦАГИ этого самолёта в 2-х вариантах: в обычном и высотном. Для каждого варианта были заданы соответствующие лётно-тактические характеристики. Самолёт был спроектирован и построен в высотном варианте с 4-мя моторами М-34ФРН и центральной наддувной станцией – агрегатом центрального наддува (АЦН-2), приводящегося в действие авиамотором М-100. АЦН-2 предназначался для повышения высотности моторов (сохранение их мощности до больших высот).