Правда, и в Париже существовали места, где фланёры могли вволю нагуляться, показав себя во всей красе: бульвары. Эти пешеходные зоны возникли в 1670-х и тянулись вдоль фортификационных сооружений. В 1670–76 годах крепостные валы Порт Сен-Антуан и Порт Сен-Мартен стали первыми парижскими "променадами". С течением времени длина бульваров росла, составив в итоге более 4,5 километра. Бульвары, так же как сад Тюильри, Люксембургский сад и Арсенал представляли собой особый "заповедник" с ограниченным числом входов и выходов. Городские власти, желая, чтобы бульвары и дальше оставались пешеходной зоной, ограничили количество дорог, ведущих от них в город, и лимитировали использование транспорта на самих бульварах. Поэтому, когда Декран сравнил улицы Лондона с парижскими променадами, он имел в виду, что по ним можно гулять с таким же удовольствием, как и по бульварам и королевским садам Парижа: центр города действительно был привлекательным местом для прогулок. "Однако, - добавляет Декран, - не следует выходить на улицу, не приняв меры предосторожности". Здесь мы снова встречаемся с привычными комплексами "француза в Лондоне": Декран настаивает, что парижанину не следует одеваться как дома (то есть в шелковый камзол), носить парик с косичкой и шпагу на боку. Более или менее воспитанные лондонцы просто посмеются над таким "пугалом", а толпа может начать глумиться, даже кидаться грязью. "Конечно, такие инциденты весьма неприятны, - соглашается Декран, - этого не должно происходить!" Они указывают на плохую работу лондонской полиции и на отвратительные манеры британской черни. "Но что будет, - тут же добавляет автор, - если лондонец, будучи в Париже, захочет вести себя по-английски и начнет громким голосом высказывать свои политические взгляды? Не возмутит ли такое поведение парижан?". Скорее всего, оно покажется им крайне вызывающим (особенно учитывая присутствие вездесущих шпионов, подслушивавших и подглядывавших за прохожими). Так и получается, делает вывод Декран, что в одном городе полиции слишком мало, а в другом - слишком много. (Мы согласны с автором: одной из важнейших причин нашего исследования двух городов было желание выяснить, где же именно лежит эта "золотая середина").

"Что до местных обычаев, - замечает далее Декран, - то иностранцам следует знать, что народ в Лондоне сам себе хозяин, и его привычки нужно уважать". Чтобы избежать вылетающих из-под колес грязных брызг, пешеходы в Лондоне восемнадцатого века жались вдоль стен домов, стоявших по обе стороны улицы.

Когда же два пешехода, двигавшихся в противоположных направлениях, встречались, они следовали четким правилам, по которым один из них должен был уступить дорогу другому. Как замечал Джон Грей в своем стихотворении "Искусство хождения по лондонским улицам" 1716 г. (Trivia; or the art of walking the London streets), "иностранному туристу следует знать, кому уступать дорогу, а кому - не обязательно". Большинство склонялось к мысли, что социальное положение пешехода, не важно, мужчины или женщины, являлось основным доводом не уступать дорогу - и плевать на уважение к слабому полу! Однако Декран советовал иностранцам любого, даже благородного происхождения, наоборот, всегда сторониться, пропуская вперед любого - от мальчишки-посыльного до продавца овощей. "Даже самые знатные seigneurs делают так, - уверял он, - и не считают это зазорным или унизительным. Наоборот, подчеркнутая вежливость изобличает в них благородных людей и джентльменов". "Иностранцу в Лондоне не следует хвастать своим положением: если французский денди вынет золотые часы из кармана на улице Парижа, это можно назвать всего лишь опрометчивым шагом (une fatuité), но если они сделает то же самое в известной своей преступностью британской столице, это уже будет полным безумием (une démence)". Одним из самых варварских обычаев, право на который не стоит оспаривать у лондонцев, Декран называет кулачный бой. "Конечно, - замечает он, - не стоит слепо верить байкам, что лондонцы не делают ничего, кроме как дубасят друг друга с утра до вечера, но все же надо держать ухо востро и не слишком удивляться, если ни с того ни с сего прямо на улице начнется боксерский поединок".

После того, как уличный бой был окончен, зрители троекратно кричали "Ура!" Бойцы жали друг другу руки, а затем отправлялись в ближайший паб, чтобы вместе выпить. Разумеется, бой начинался не на "пустом месте": сначала обиженный, желая показать, что готов драться, снимал сюртук или выкрикивал, что на спор победит. Вокруг сразу же собирались прохожие, выступавшие в поединке арбитрами. "А если кто-то, - утверждает Декран, - нападет по-подлому, до того, как противник объявит о готовности драться, то этого негодяя накажут более сурово, чем в любой другой стране". "В этом отношении, кажется мне, - заключает автор, - простые англичане - самые цивилизованные в Европе". Итак, лондонцы хоть и были дикарями, но цивилизованными.

Даже на Стрэнде, самой оживленной и одной из самых перегруженных лондонских улиц, и его окрестностях, "улицы-ловушки", бывало, поворачивались к пешеходу и приятной стороной. Декран описывает эксперимент, который проделал в 1788 году один англичанин: он донес на руках своего пятилетнего сына до Чаринг-Кросс, поставил малыша на тротуар и велел самому добраться домой на Темпл-Бар (сейчас там находится Королевский суд). Кто знает, чего хотел добиться этот человек, но результат всех поразил.

"Мало того что никому и в голову не пришло обидеть дитя, более двухсот человек уступили ему дорогу; как только мальчик делал шаг на мостовую, собираясь перейти с одного тротуара на другой, какая-нибудь добросердечная женщина тотчас подхватывала его на руки и переносила через проезжую часть, осыпая по пути поцелуями. Мальчик добрался до отцовского дома целым и невредимым, с карманами, набитыми сластями, которые ему надарили прохожие. Так жестокий эксперимент, нацеленный на проверку умственных способностей ребенка, продемонстрировал добросердечие и чадолюбие английского народа".

Декран хотел ободрить читателей, но этим рассказом о добросердечии англичан (противоположном поведению французов, часто сопровождавшемуся бессмысленной жестокостью), скорее озадачил и напугал, чем просветил их.

Даже во времена "разгула" англомании, представления французов об англичанах были полны противоречий. Английская конституция даже в первозданном виде (не составленная в единый документ, как американская), вызывала восхищение французов, которые, впрочем, не очень понимали ее смысл. Французы также уважали английский патриотизм, который привел к победе Великобритании в Семилетней войне. Конечно, за эту победу англичане заплатили высокую цену: уровень политической нестабильности в стране, по мнению многих приезжих, зашкаливал. Оппозиционные выступления Джона Уилкса в 1768 и 1771 годах, американская революция 1778 года и бунт Гордона в 1780 году только подтверждали ожидания некоторых представителей французской аристократии, что Англия с минуты на минуту сама разорвет себя на куски. Впрочем, "англичане никогда не уничтожат друг друга в той мере, как нам бы этого хотелось", - писал премьер-министр Франции герцог Шуазёль в мае 1768 года, вскоре после жестокого подавления народной демонстрации на поле Сен-Джордж.

Рассадник республиканцев и цареубийц, где периодически вспыхивали революционные беспорядки, Лондон был городом, в котором даже стены пахли кровью - по крайней мере, по словам одной французской брошюры, изданной вскоре после подавления бунта Гордона. Это гнездо политического разврата должно было рухнуть со дня на день, и французские спецслужбы делали все возможное, чтобы ускорить разрушительный процесс: в ход шли все средства, от тайных поставок оружия американским повстанцам до поддержки оппозиционной агитации Уилкса.

Противоречия внутренней жизни британской столицы как в зеркале, отразились на отношении парижан к Лондону, городу, сильно превосходящему Париж по численности населения, но гораздо менее "упорядоченному". Как можно понять людей, которые, проложив вдоль улиц широкие, удобные для прогулок тротуары, используют их для жестоких драк, избивая друг друга до полусмерти? Которые так любят животных, что любого, кто в пылу азарта загонит лошадь до смерти (обычная практика парижан, по крайней мере, по мнению Мерсье), гневные горожане прибьют прямо на месте? Мерсье своими глазами наблюдал, как проходил мятеж лорда Гордона: эту неделю массовых беспорядков, носивших явный антикатолический характер, он не забудет никогда. Тогда толпа напала на Банк Англии; потом, мятежники взломали тюрьмные ворота и выпустив преступников, они совершили немало поджогов в городе, прежде чем прибывшие войска в количестве одиннадцати тысяч солдат открыли огонь на поражение (в ходе беспорядков было убито нескольких сотен человек). Несмотря на отсутствие видимого лидера, Мерсье был уверен, что гневом толпы кто-то управляет. "Бунтовщики проявляли такую дисциплину и выдержку, - писал он, - что когда били стекла в квартирах вызвавших их гнев священников, жильцы соседних квартир наблюдали за этим, немало не беспокоясь за собственную безопасность". Оказавшиеся на свободе преступники отправились домой, но ненадолго. "Большинство из тех, кто попал тюрьму за долги, впоследствии вернулись в камеры по собственной воле, - замечает Мерсье. - Остальные же сразу написали своим кредиторам, где они находятся и попросили их не волноваться". Мерсье считал, что именно уверенность обычного лондонского работяги в том, что он и его друзья "во все времена сами себе хозяева", и придавала ему способность контролировать свое поведение. А если бы французские рабочие однажды проснулись и обнаружили, что свободны от полицейского надзора, результатом стал бы кровавый хаос.

Стой и смотри, или Созерцатели витрин

Первые тротуары появились в Париже в 1780-е годы, после реконструкции квартала Одеон: только что проложенные улицы сходились на площади Одеон, где стоял одноименный театр. В самом квартале разместился один из масштабных комплексов многоквартирных зданий, о котором говорилось в предыдущей главе. Правда, на обоих берегах Сены в районе Пон-Нёф ("Нового моста") еще в 1578–1607 годах за счет королевской казны насыпали террасы, но они предназначались для лавок с товарами, а вовсе не для прогулок. На протяжении нескольких веков Пон-Нёф был одной из красивейших достопримечательностей Парижа. Современники восторгались им как чудом инженерного искусства; к тому же с этого моста открывался чудесный вид на город, в то время как другие мосты были плотно застроены лавками и магазинами. В конце 1780-х годов от застроек наконец-то очистили Пон Нотр-Дам ("Моста Парижской Богоматери"), и этот момент запечатлел на своей картине художник Юбер Робер.

Однако первые тротуары были скорее исключениями, чем правилами, - в других районах Парижа о "дорожках для пешеходов" никто и не слышал. Когда некий путешественник Бабийяр пытался прогуляться по Рю-де-ла-Сен, результатом стала настоящая катастрофа: вначале он потерял дорогу, затем его сбили с ног пробегавшие мимо носильщики, и, в конце концов, бедняга чуть не утонул в переполненной нечистотами сточной канаве. Напуганный до смерти путешественник оставил все попытки вести себя как flâneur и вызвал наемный экипаж, проклиная Париж, где до сих пор не удосужились подумать о пешеходах. Грязные улицы французской столицы обеспечивали чистильщиков работой почти до середины девятнадцатого века. В 1822 году общая длина тротуаров во всем городе едва достигала 167 метров. Кроме парков Тюильри и Люксембург, да "садов развлечений", устроенных по об разу и подобию лондонского "Воксхолла", гулять в Париже дореволюционного времени было практически негде.

В 1771 году на Елисейских Полях открылся "Колизей", прототип нынешних торгово-развлекательных центров. Три крытых сводчатых галереи отходили от центральной залы; в каждой галерее располагалось по десять магазинов, где продавались ювелирные изделия, модная одежда и лотерейные билеты. К сожалению, по мнению большинства покупателей, "Колизей" находился слишком далеко от центра: через два года центр обанкротился. Парижские франты, желавшие показаться на людях, обычно отправлялись в passages (крытые торговые ряды), находившиеся к северо-западу от "Пале-Рояля". В 1786 году открылась "Галери де Буа" - ряд магазинов, соединивший аркады "Пале-Рояль". Пассажи "Фейдо" и "Кер" открылись в 1791 и 1799 году соответственно. Однако настоящий расцвет этих торговых центров пришелся на 1822–1837-е годы, времена "Пассажа Колбер" (1826). Здесь фланёры могли до полного изнеможения гулять под стеклянной крышей, и в свое удовольствие глазеть как на прохожих, так и на предметы роскоши, выставленные в витринах бутиков по обеим сторонам прохода. На ночь выходы с обеих сторон центрального прохода закрывались решетками, а сами магазины довольствовались лишь массивными ставнями, в конце рабочего дня опускавшимися на прилавок со стороны улицы.

В Лондоне на рубеже семнадцатого-восемнадцатого веков многие магазины уже обзавелись стеклянными витринами. Витрины лавок попроще обычно выглядели так: довольно узкая дверь в центре фасада, обрамленная широкими проемами, на которых крепятся горизонтально разделенные ставни. Верхняя ставня, открываясь, образовывала подобие навеса, а нижняя была оборудована складными ножками и служила прилавком. Таким образом, товары выкладывались для обозрения прямо на улице.

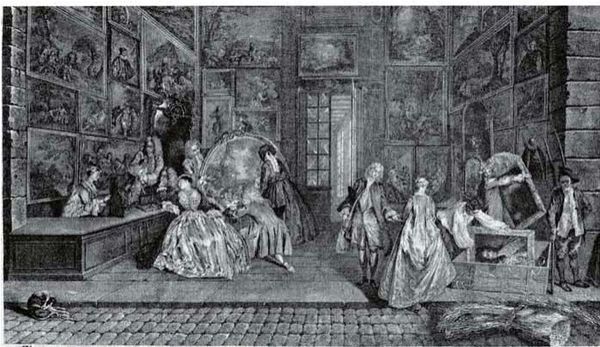

Рис. 12. Лавка Э. Ф. Жерсена. Гравюра Пьера Авлина по картине Антуана Ватто, 1732.

В Париже большинство магазинов не могли и мечтать о такой роскоши, как застекленная витрина. В 1767 году Габриэль де Сент-Обен изобразил лавку Перье, торговца скобяными товарами - возможно, для рекламной открытки. Похоже, такая структура устраивала даже владельцев крупных магазинов: например, Эдме-Франсуа Жерсена, торговавшего картинами на мосту Нотр-Дам. На известной картине Антуана Ватто "Лавка Э. Ф. Жерсена" [рис. 12] видно, что магазин расположен прямо на улице. Продавцам, работавшим у Жерсена, приходилось каждое утро выносить на открытое уличное пространство магазина стулья, столики, ящики и развешивать на стенах картины, а вечером убирать картины и мебель в задние комнаты. Облупившиеся каменные стены, грязный пол - по виду это помещение больше похоже на конюшню, чем на художественную галерею, продающую предметы искусства богато одетым аристократам.

Такой магазин вызвал бы у лондонца начала восемнадцатого века немало поводов для насмешек. В Лондоне у большинства магазинов были застекленные витрины, а стены самих помещений аккуратно оштукатурены. Еще до Великого пожара парижане, например, Самюель Сорбьер, восхищались изысканной отделкой лондонских магазинов, которые "радуют глаз и привлекают внимание прохожих". Англичане и сами удивлялись, с какой скоростью только что открытые магазины обзаводятся застекленными витринами. "Никогда не было в наших магазинах такого количества росписи и позолоты, таких узорных окон и огромных зеркал, как сейчас", - жаловался Даниэль Дефо в 1726 году. Он, довольно несправедливо, сравнивал лондонские магазины с крикливо одетым французским щеголем. Несмотря на то, что застекленные окна облагались налогом, из-за свободной конкуренции английские стекольные заводы вынуждены были снижать цены, в то время как их коллеги по другую сторону Ла-Манша (такие, например, как корпорация "Сен-Гобен", основанная в 1665 году по распоряжению Людовика XIV), пользовались привилегиями королевской монополии. Лондонские витрины продолжали поражать и восхищать парижан даже в начале девятнадцатого века, не только из-за наличия стекол, но и потому, что на центральных улицах по вечерам их… подсвечивали! Таким образом, магазины могли работать до девяти или половины десятого вечера.

В 1831 году Эдвард Планта свидетельствовал, что в Париже лишь немногие магазины смогли обзавестись "нормальными" витринами.