В ходе претворения в жизнь этой задачи Запад повел себя неверно. В погоне за работами советского авангарда представители Запада платили огромные суммы за работы, абсолютно не понимая, частью какого, собственно, процесса эти работы являются. Аукцион "Сотбис" был лишь самым шумным из целого ряда подобных мероприятий. Менялись художники, менялась ситуация, но непонимание, идущее от недостатка информации, оставалось. Судить о художественном произведении, исходя из того, как оно функционирует в мире, в опыте зрителей – независимо от того, что заявляет по этому поводу художник, – значило совсем не улавливать его сути. Для советских мастеров существовало множество разнообразных истин, принятие же единственной и легкодоступной правды в их глазах было характерной чертой сталинизма. И критикам следовало бы понять природу этой иносказательности, недоговоренности советского искусства, а не рассуждать о том, чего оно недоговаривает, и тут уместно было бы обратиться к социологическим исследованиям. Иными словами, вполне естественно аплодировать мастерству маскировки, но нелепо – самой маскировке.

Работы талантливых художников помогли привлечь вожделенную иностранную валюту в страну, где свобода художественного самовыражения была всего-навсего необязательным дополнением к постоянной борьбе за добывание продуктов и промышленных товаров. Здесь эта свобода всегда грозила слишком большими потерями, поэтому творческие люди не спешили изменять привычной иносказательности и недоговоренности. Представление о том, что можно и чего нельзя, они впитали с молоком матери. И научились говорить о недозволенном так, что понять их удавалось отнюдь не каждому. Я приехал в Москву в поворотный момент. Художественная общественность находилась во власти сомнений и определенного недоверия к происходящему – недоверия интуитивного или же привычного, выработанного годами. Только случайная удача помогла мне преодолеть это недоверие, но многих коллекционеров оно заставило совершить множество глупостей.

Во время теплоходной прогулки я уже начал понимать кое-что об особенностях московской художественной жизни, но окончательно разобрался во всем на следующий день, в субботу, в тот самый день, когда меня кинуло Министерство культуры. Именно тогда я почувствовал, что нахожусь в самой гуще событий, тогда меня осенило, что эти люди свидетельствуют о чем-то большем, чем кажется при поверхностном взгляде на их работы. В воскресенье, как и было договорено, я отправился на вокзал, чтобы участвовать в акции Монастырского, о которой я совершенно ничего не знал. К половине одиннадцатого воскресного утра все очарование предыдущих восемнадцати часов, проведенных в разговорах, испарилось, все мои озарения и прозрения казались мне смутными и не стоящими внимания. Я спал всего четыре часа и не выспался. Кроме того, я не совсем понял, что должно было происходить на этом вокзале, и очень нервничал.

Вокзал был огромным. Когда я там появился, там не было никого из художников, которых я рассчитывал увидеть. Мне что-то говорили о вокзальных часах, и я решил, что мы должны там встретиться. Я рассчитывал увидеть десятки художников, с целеустремленным видом вышагивающих по платформе. Вместо этого я увидел толпы народа, обычные для советских вокзалов и напоминающие огромное стадо без пастыря.

Я опоздал на несколько минут. Может быть, я опоздал на поезд? А мы должны были ехать на поезде? А куда? Через несколько минут я высмотрел Андрея Филиппова и Костю Звездочетова, в свою очередь высматривавших меня. "Привет", – сказали они и вручили мне билет. Их тоже покинул энтузиазм прошлой ночи, и я подумал было, что я, наверное, навязываюсь и что мне, скорее всего, не следовало приходить.

Мы сели в поезд. Нас было около тридцати человек. Я увидел Иосифа Бакштейна, которого встречал у Иры Наховой и на теплоходе. Он махнул мне рукой, предлагая сесть. Там уже сидел еще один художник, которого я тоже знал – Игорь Копыстянский. На мой вопрос:

"А куда мы едем?" – Игорь ответил: "Никто не знает, только Иосиф". "А что мы будем там делать?" – "Ну, это акция. Никто не знает, что там будет. Увидим", – сказал Игорь. Когда поезд тронулся, ко мне подошел Иосиф и похлопал меня по плечу. Он прижал палец к губам, призывая к молчанию. Потом он вывел меня в пространство между вагонами и там, на трясущихся и подпрыгивающих мостках между вагонами, среди ужасающего ветра и грохота, сказал: "Постарайся, чтобы никто не понял, что ты с Запада. Не говори по-английски. У тебя нет официального разрешения ездить туда, куда мы направляемся, да еще на таком поезде. Не думаю, что у нас будут проблемы, но все же постарайся не привлекать к себе внимания. Ну а теперь пойдем сядем". И он провел меня по вагону и вновь усадил рядом с Игорем. Игорь радостно принялся болтать по-английски, но в ответ я просто качал головой и старался смотреть в пол. Я очень жалел, что никто не предупредил меня, что я нарушаю закон. В то время я еще думал, что это возможно – жить в Москве и находиться строго в рамках закона. На самом деле обычная повседневная жизнь неизбежно влечет за собой нарушение массы законов – и если власти захотят с вами разделаться, то у них для этого всегда найдется достаточно поводов.

Но если вы им не нужны, тогда на ваши нарушения никто не обратит внимания. И все же лучше всего не подчеркивать, что ты делаешь что-то не так, как положено. Если бы я знал, что буду посещать запретные территории, я бы не надел персиковую рубашку и цветастые тапочки на босу ногу, не взял бы с собой фотоаппарат и суперсовременный магнитофон.

Мы ехали почти два часа. Все в основном молчали, хотя и были советскими гражданами и не совершали ничего противозаконного. Но ощущение напряженного ожидания висело в воздухе. Мы проехали километры промышленных пригородов, а потом еще километры загородной местности. Каждый раз, когда поезд замедлял ход, все глаза устремлялись на Иосифа, но он качал головой с выражением блаженного спокойствия, его гордый профиль напоминал изображение на римской монете. Я пришел к выводу, что Иосиф не просто организатор, но и источник энергии. Сам он называет себя критиком, но написал сравнительно мало. Он был куратором нескольких выставок в Москве, а с недавних пор – еще и на Западе, некоторые из этих выставок оказались очень хорошими. Он умеет организовывать события, договариваться о выставках и находить помещения под огромные проекты, которые были придуманы коллективно. Одна из особенностей работы с советской стороной, которая способна просто свести с ума, состоит в том, что дело никогда не делается.

Иосиф не мытьем, так катаньем всегда доводит все до конца, а потом, зная, что вы прекрасно понимаете, скольких усилий все это стоило, скромно опускает глаза и спрашивает: "Правда, хорошо?"

Когда мы приблизились к намеченной станции, Иосиф прошел между рядами, похлопывая нас по спинам и жестом указывая на дверь. Сама по себе станция вполне соответствовала всему остальному. Она стояла как бы нигде, как некая инсталляция среди леса. Невозможно было себе представить, чтобы кто-либо приезжал сюда или приедет вновь. Мы спустились с платформы, вошли в густой сосновый лес и гуськом двинулись по узкой тропинке между деревьев. Кто-то сообщил мне хриплым шепотом, что это акция группы "Коллективные действия" ("КД"), и что таинственность была частью замысла. Мы шли и тихонько переговаривались, иногда смеялись, ожидая, что будет дальше. Мы ждали, когда появится Андрей Монастырский, лидер "КД". Мы надеялись увидеть его за каждым поворотом. Сосновый лес закончился, и пошли кукурузные поля, за которыми виднелись покосившиеся дома, потом начался березовый лес, заросшее камышом озеро, потом снова пошел сосновый лес. Бесстрастные стволы вздымались над идеально ровной почвой. Все московские концептуалисты с горящими глазами, с печатью гениальности на лицах молчаливым маршем шли через этот тихий, как утренняя заря, сосновый лес.

Миновав лес, мы вышли к полю, через которое протекала река. По реке на резиновых лодках плавали рыбаки с удочками, они несколько озадаченно, но без особого интереса взглянули на процессию художников. Потом, наконец, мы вышли к какому-то подъему и остановились там, выстроившись в ряд, и смотрели на реку. Скоро мы заметили стоявшего у воды художника Георгия Кизевальтера. Он прыгнул в воду, переплыл реку и исчез на другой стороне, а мы смотрели на то место, где он исчез. Затем он вновь появился у кромки воды, неся огромный плоский пакет, с которым снова прыгнул в воду и переплыл обратно. Тут он взобрался на холм сбоку от нашего, и там к нему (наконец-то!) присоединились Андрей Монастырский и еще один художник. Они развернули яркую разноцветную упаковку и вытащили черно-белую картину. Потом они аккуратно вынули гвозди, которыми холст был набит на подрамник, и разложили холст на земле. Далее они разобрали подрамник, который был какой-то сложной конструкции, так что остались одни деревяшки, затем завернули деревяшки в холст, а холст – во внешнюю упаковку. Монастырский раздал ксерокопии картины всем зрителям.

Все это время на холме у нас за спиной звенел колокольчик, находившийся в синем ящике, но никто не обращал на него внимания.

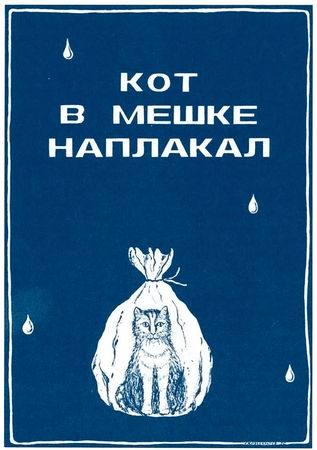

Вот и все. Два часа туда, два часа обратно (не считая времени, потраченного на то, чтобы добраться до вокзала) и десять минут несколько тяжеловесного, с большой претензией, перформанса. Но в акции было нечто большее. Когда перформанс закончился, художники расселись на холме, вытащили хлеб, сыр, помидоры, огурцы и начали есть. Кто-то рассказал мне о колокольчике в ящике, потом кто-то другой начал объяснять, каким образом все акции группы "Коллективные действия" ("КД") связаны друг с другом. "КД" были основаны в 1976 году, и одна из самых важных их акций конца 1970-х проходила на том самом месте, где мы находились сейчас, десять лет спустя. В той акции было несколько сотен шариков, их все поместили в один большой мешок, получился такой громадный воздушный шар, и его пустили по воде, в которой только что плавал Георгий Кизевальтер. Картина, которая на наших глазах подверглась деконструкции, как бы представляла собой предыдущую акцию, а ксероксы, которые нам вручили, были сделаны с этой самой картины. Картина была черно-белой, потому что была написана по фотографии, снятой самим Кизевальтером на той давней акции, которую Монастырский задумывал как иллюстрацию положения советских художников. Колокольчик в ящике был и на той старой акции, и на некоторых других. По сути, каждая ссылка на предыдущие акции пересекалась и перекликалась со ссылками на более поздние акции, те, что включали в себя элементы старых и новых акций.

Все это мне поведали сразу несколько человек, говоривших или одновременно, или перебивая друг друга. Пожалуй, наиболее связно говорил Сергей Ануфриев, художник родом из Одессы, один из основателей группы "Медицинская герменевтика" (это движение исходило из идеи, что художники не должны создавать произведения искусства, для полной жизни и реализации своих амбиций им достаточно выносить суждения об искусстве, которое существует вокруг). Темноглазый и темноволосый Ануфриев был довольно красив, переднюю часть головы он брил, чтобы лоб выглядел ненормально высоким. У него были приятные, хотя и несколько натянутые манеры. Тогда ему было двадцать четыре года, а в момент первой акции не больше четырнадцати.

Как, в таком случае, мог он что-то помнить – если, конечно, вообще был на той акции, а он на ней наверняка не был, ведь он тогда жил на Украине, откуда ему знать все эти удивительные подробности? Что-то он знал из других, более поздних акций, но это объясняет далеко не все. Для этих художников повторение в одной акции того, что уже было в предыдущей, было почти ритуалом. Я, который во время пикника задавал бесконечные вопросы, играл практически такую же традиционную роль, как и колокольчик в синем ящике, а Ануфриев, словно младший служка, получил вполне подобающую его положению роль разъясняющего.

Понятно, что его объяснение происходящего было самым ясным и связным, ведь он знал эту историю как историю, и у него была возможность восполнить пробелы там, где они были. Его восприятие, так же, как и мое, было синтетическим, из бродячих сюжетов, которые он знал, он создал нечто цельное и осязаемое.

Повторение истории составляет неотъемлемую часть любого религиозного ритуала, а акции – это своего рода религиозное действо. Каждая акция служит для подтверждения и оправдания того, что было, и для подготовки грядущего. Я видел, как Георгий Кизевальтер в один прохладный день переплывает узкую речку, другие же зрители видели продолжение повествования, которое до некоторой степени было частью их собственной жизни. Более того, они подтверждали свое членство в группе не только тем, что были приглашены на акцию, но и тем, что понимали все, на непосвященный взгляд, бессмысленное действо, которое разворачивалось перед ними. Каждый воспринимал что-то свое и по-своему, но каждый помнил об этой системе ссылок, напоминаний о том, о чем они или слышали, или в чем сами участвовали.

Акции придавали особый смысл сообществу, к которому они постоянно апеллировали. Но, кроме того, они просто подтверждали наличие этого сообщества в самом обычном земном плане: вот мы все здесь, выбрались все вместе из города на пикник. Это могла быть школьная загородная экскурсия или встреча бойскаутов. Все угощали друг друга хлебом, сыром, огурцами, все приветствовали друг друга. Поскольку акция проходила после аукциона "Сотбис", на ней присутствовало много художников не из Москвы. Это была для них праздничная встреча, встреча, у которой была особая задача.

Но произошло кое-что еще. Я был не единственным представителем западного мира, приглашенным на акцию. Там было несколько немецких художников, которые хотели что-то делать вместе с советскими. Еще один критик из Америки. Американская документалистка со своей съемочной группой. Москва кишела западными критиками и поклонниками советского искусства.

Представителям Запада тем не менее приходилось проявлять известную сдержанность, ведь нам постоянно давали понять, что, независимо от того, сколь далеко мы продвинулись в понимании советского искусства, сколь открыты и дружелюбны отдельные художники, мы вступили на некую территорию, которая никогда не станет для нас полностью своей. Этой акцией нам словно говорили: чтобы вы ни делали, вы никогда не станете частью этого мира. Вы можете совсем переехать сюда, но вы никогда не сможете сказать: "Я был на предыдущих акциях, поэтому в каких-то дальних тайниках моей души хранится ключ ко всем этим бесконечным аллюзиям". Сергей Ануфриев не находился в центре событий, как, например, Георгий Кизевальтер, но все же он был несравненно ближе к центру, чем любые пришельцы с Запада. Нравимся мы вам или нет, нравитесь вы нам или нет, не имеет значения – вот что продемонстрировала нам эта акция. Вы можете продвинуться только до этой черты, дальше вам ходу нет.

Обратная дорога была очень долгой и прошла в молчании. Все устали. Сами художники увидели друг друга новыми глазами, потому что аукцион все-таки уже состоялся. Акция планировалась до проведения аукциона, и удивительным образом она оказалась последним событием, подтвердившим существование художественного сообщества как раз перед тем, как события вокруг "Сотбиса" начали раскачивать и разрушать этот хрупкий мир. Мне кажется, мысль о таком будущем посетила каждого на обратном пути в Москву. Все ощущали некую неясную печаль, ибо то, что было хорошо знакомо, заканчивалось, и сегодняшние события были лишь красноречивой, но запоздалой заключительной главой. Что касается нового, того, что только начиналось, оно обещало быть жестоким и уродливым, но, может быть, это тоже хорошо? "Может быть, и так", – ответил мне Иосиф Бакштейн, это было на вокзале в Москве. "Может быть". Уже наступала ночь, я ужасно устал, но по-прежнему чувствовал себя в самой гуще этого мира, прекрасного в своей новизне, полного страсти и целеустремленности, который, думалось мне, будет только развиваться.

Однако, как оказалось, мои представления не совсем соответствовали действительности. Аукцион "Сотбис", на который я, собственно, и приехал, стал лишь завершением давно начавшегося процесса. Дни, когда цели были чисты, а творческая энергия все возрастала, остались в прошлом, в конце 1970-х-начале 1980-х. Так или иначе, идеализировать тогдашнее художественное сообщество было бы неправильно. Да, его представители создавали блистательные работы, но в то же время среди них попадались люди и скверные, и мелочные – и Запад не имеет к этому ни малейшего отношения: существует множество историй о различных пакостях, которые они делали друг другу еще до того, как на сцену выступили злые силы коммерциализации. Западные ценности послужили тут катализатором, активизировали тенденции, при других условиях, возможно, и не реализовавшиеся бы, но все же не Запад эти тенденции создавал. Восхищаясь тем или иным мастером и не зная при этом его жизненных обстоятельств, очень легко впадать в ошибки и выносить поверхностные суждения. Протест против западной коммерциализации – это лишь часть идеологии, которая обвиняет Запад как в проблемах, которые действительно были им созданы, так и во внутренних проблемах системы.

Кроме того, независимо от происхождения – западного или советского, здесь очень трудно было оставаться вне тех или иных внутренних разногласий. "Он вам нравится?" – этот вопрос слышался постоянно и представлял собой своего рода тест, на который требовался только правильный односложный ответ; многословные же рассуждения чаще всего представлялись вашим собеседникам чистым невежеством. Уж и не припомню, сколько раз я в крайне осторожных и корректных выражениях объяснял, что художественный критик обязан встречаться со всеми художниками и только потом, накопив определенный багаж, вправе выносить собственные суждения. Но в Москве бремя субъективности в творческой среде особенно тяжело. "Если он тебе не нравится, зачем тратить на него время?" – постоянно спрашивали меня, и с каждым новым знакомством я рисковал испортить уже установившуюся дружбу.

А уж если тебя замечали с неким одиозным персонажем, под угрозой оказывались все дружеские связи, и требовалось немало усилий на их восстановление. В этой среде никто не разговаривал с людьми из КГБ или крупными шишками из Союза, сколь бы интересными людьми они ни были. Здесь старались общаться только с "нашими", а от остальных держаться подальше. Если вы человек извне и отказываетесь играть по этим правилам, вы существенно ослабляете свои позиции.