Это подавление живой и личной мысли чрезмерным обилием чужого и большей частью однородного материала действует не только на самого трудящегося, но и на публику; не только сами ученые подавляются этим бременем, но они подавляют им и читателей. Ужасаешься иногда при виде всех этих библиотек и книжных лавок! Даже и в России! Какое множество написанного и напечатанного! И как мало во всем этом действительно хорошего, оригинального, остроумного и глубокого!

Когда на меня самого находила тоска при мысли об этих пудах печатной бумаги, я всегда вспоминаю с удовольствием одну умную статью в "Современнике", которая в свое время возмутила наших поклонников "книжности"; но мне она тогда же (в 60-х годах) очень понравилась. Автор говорил в ней смело против многописания вообще. Он находил, например, вовсе ненужным и бессмысленным существование наших журналов и газет среднего направления. Он допускал значение "Русского вестника", который действовал против "Современника" и, надо сказать правду, в то время был гораздо занимательнее и цветнее, чем стал впоследствии; но он признавал, и не без основания, ненужными "Отечественные записки" гг. Краевского и Дудышкина и другие, ни то ни се, журналы. Относительно изящной литературы или "беллетристики", как говорится, смелый автор был снисходительнее, хотя находил, что и в ней авторы слишком скоро начинают повторяться. Но особенно он был строг к многокнижности в науке. Помнится мне, он, между прочим, выражался так: "Я теперь занимаюсь политической экономией и нахожу, что для того, чтобы основательно ознакомиться с нею, мне достаточно четырех авторов". Всех четырех названных им ученых я наверное не помню. Наверное я помню только первого и последнего: Адама Смита и Дж. Ст. Милля; двух средних забыл. Нечто подобное я испытал и на себе, когда был в течение 7–8 лет моей первой молодости практикующим врачом. Большие слишком подробные, особенно немецкие руководства вроде Канштатта и Вундерлиха, бывшие тогда в моде, только путали и сбивали у постели больного. Невозможно было всего "вместить"; читалось из самолюбия, из боязни отстать, отчасти из любознательности – пользы же действительной было гораздо больше или от краткого чисто практического энхиридиона Гуфеланда или от каких-нибудь брошюрок о новом особом наблюдении; или, наконец, от таких общих и кратких, можно сказать идеальных руководств, как старое руководство патологии Шёнлейна. Там болезни были все идеальные: водянка, пневмония и т. д., чистые без подробных оговорок и многоречия; все было ясно и понятно, а сама жизнь, клиническая действительность, делала свое дело, усложняя и отклоняя болезнь от чистого и ясного прототипа.

Давно уже были люди, скорбевшие о многописании и многокнижии; давно уже они понимали, что и для самого специального дела от этого мало пользы.

Помню, еще гимназистом VII класса (в 48 или 49 году) я восхищался одной статьей Грановского в том же "Современнике" и выписал ее для себя почти всю в особую тетрадь. Есть там вещи ошибочные и странные: например, говоря уже и тогда о множестве исторических сочинений, появляющихся на Западе, Грановский объясняет это тем, что "праздным европейцам XIX века нужны сильные ощущения"', и находят их в чтении рассказов о драматических событиях прежних времен. Хороша праздность! В Европе XIX века! Талантливый и сам досужий москвич 40-х годов в 49 и 48 году забыл и об драматизме современной ему западной истории, и еще о том, что не праздность вредит обществам нашего века, а, напротив того, слишком напряженная быстрая производительность предметов, как искусственно вещественных, так и умственных. Разумеется, что не в праздности можно обвинять европейцев, а в излишнем и вредном обоготворении производительности и того, что так богомольно зовут французы "le travail"!

Но есть в статье Грановского и много прекрасного: такова, например, его поэтическая защита исторических и вообще гуманитарных наук против тех, которые и тогда уже хотели все силы ума человеческого приложить к одному естествоведению.

И в этой статье, уже почти полвека тому назад писанной, заметен некоторый ужас перед многокнижностью. "В одной Германии, – говорит Грановский, – за один прошедший год напечатано столько же книг, сколько их было напечатано со времени Гутенбергова изобретения…" Это в самом деле отвратительно! И это еще раз доказывает, как правы те, которые думают, что разложение романо-германского мира, приостановленное лет на 30 реакцией, выразившейся на венском конгрессе, именно со второй половины века (с 48 года) пошло опять быстрыми шагами!

Вот уже когда сами ученые люди начинали понимать, какой бич это пустое умничанье, находящее себе два равно глупые и равно крайние выражения: одно в самоуверенном дилетантизме многотысячной толпы, другое – в специалистическом или монографическом, так сказать, отупении.

Но еще и много прежде этого (в 1750 году) Ж. Ж. Руссо говорил вот что в своем известном, увенчанном парижской академией сочинении "Discours sur les sciences et les arts": "Но если прогресс наук и искусств ничего не сделал для нашего истинного счастья (говорит Руссо); если он развратил наши нравы, а развращение нравов испортило чистоту нашего вкуса, то что скажем мы об этой толпе элементарных авторов, которые удалили от храма муз все преграды, затруднявшие к нему доступ; преграды, которыми сама природа как бы преднамеренно защищала вход в этот храм для испытания сил у людей, жаждущих познаний Что подумаем мы об этих компиляторах неосмотрительно взломавших врата науки' Они пропустили сквозь эти врата чернь недостойную даже и приблизиться к ним, ибо было бы гораздо желательнее, чтобы люди, неспособные далеко пойти на поприще письменности, чувствовали себя отринутыми на первых же шагах и обратились бы к ремеслам, более полезным для общества. Те, которые самой природой были назначены создавать учеников, в учителях не нуждались. Беконы Веруламские, Декарты и Ньютоны, эти наставники человечества, сами наставников не имели, и какие руководители привели бы их туда, куда привел их собственный обширный гений. Обыкновенные учителя только бы сузили их постижение, стеснив его по собственной бедной мерке. Первые затруднения научили этих гениев делать усилия на, и, упражняясь таким образом, они преодолели необходимые пространства предстоящего им пути. Если уж нужно разрешить некоторым людям занятия наукой и искусствами, то исключительно только тем, которые почувствуют себя в силах идти без чужой помощи по стопам этих великих людей и превзойти их: только подобным людям следует позволить воздвигать памятники славы человеческому уму!"

Ж. Ж. Руссо был идеальный и оптимистический утилитарист, т. е. он желал сделать всех людей весьма счастливыми и весьма моральными и верил в возможность осуществить этот идеал. Он находил, что мелкая многокнижность и, говоря по-нынешнему (т. е. скверно, по-хамски), "интеллигентность" не дает обществу ни того ни другого – ни благоденствия, ни морали. Конечно, он был прав, хотя в наше время большая часть его доводов кажется почти детскими. Понятие "развития" в наше время стало более ясным, чем понятие "счастья".

"Большинство людей, общество, не станет ни нравственнее, ни счастливее от того, то будет много людей "письменных", людей бумаги, много чернорабочих науки я литературы" – вот главная мысль Руссо.

Теперь я приведу еще здесь мнение одного из наших весьма известных современников, Эд. Ф. Гартмана, о том, что самим ученым будет в трудах их предстоять все меньше и меньше удовольствия, отрады, утешений, счастья, по мере размножения все тех же средних тружеников и по мере дальнейшей разработки ученого материала.

Гартман тоже идеалист, как и Руссо, но он не утилитарный и ифический оптимист; он эволюционный пессимист. Он признает "развитие"; он и ценил бы его, но, во-первых, он полагает, что процесс развития человечества уже близится более или менее к своему концу; развитие начинает переходить уже заметно в эсхатологическое разложение. В счастье человечества, как известно, Эд. фон Гартман ни при каких условиях не верит. В мораль он верит, но в какую? Он верит в ту мораль, по которой один мой знакомый раз в Москве совсем было заказал молодому слуге своему, хорошему кулачному бойцу, крепко побить на улице одного неприятного ему газетного сотрудника; но после раздумал при мысли о мировом судье и о петербургском начальстве своем. А потом досада сама прошла.

Моральны люди станут (по Гартману) поневоле, фаталистически, вследствие полного господства общества над лицами; сперва внешняя воспитательная дисциплина, конечно, потом все большее и большее усыпление воли и страстей. Не будет уж и хотеться побить. И тогда-то, когда все люди станут в таком несносном роде моральны, настанет такая ужасающая тоска и скука, что человечество будет желать только одного – всеобщей смерти, полного уничтожения. Я думаю, что Гартман прав отчасти и что все те нынешние трудолюбцы, которые способствуют разными средствами к тому, чтобы люди как можно менее зависели от природы ("открыватели", "прорыватели", разные Лессепсы, Эдисоны, Яблочковы) и как можно более от общества (нигилисты, демократы, легальные революционеры), вовсе не полезные люди, а вредные; пожалуй, более вредные, чем всякий Атилла, не говоря уже про того умного халифа (Омара), который в Александрии велел сжечь много книжной дряни и освежил надолго умственный воздух.

О том, что разрастание научного материала будет, между прочим, способствовать и уменьшению самого удовольствия от научных занятий, Гартман говорит вот что: "Нужда в гениальных людях будет чувствоваться все меньше и меньше, и бессознательное будет все реже и реже их производить. Все классы общества нынче смешаны под одним всемирным черным фраком и в умственном отношении мы идем к такому же уравнению, к общему идеалу солидной посредственности. Поэтому и наслаждение научным творчеством будет все слабеть и человечество, наконец, будет пользоваться удовольствием лишь одного пассивного знания".

Все это так: многописание, многопечатание, многоучение становятся ужасными и несносными. Но, вопреки Гартману, мне все кажется, что и этому излишеству назначен в истории свой предел; я думаю, что хотя бы на время, но отшатнется человечество и от этого. Отвращение от излишней и вредной книжности пока (в конце XIX века) есть еще удел немногих; весьма возможно, что при тех грядущих социальных переворотах и при глубоких политических потрясениях, которые близятся и коих человечеству избегнуть невозможно, это отвращение со временем станет более популярным.

Но и тут я должен (опасаясь даже наскучить читателям) опять и опять напомнить о сроках… Мерки общие и приблизительные есть для жизни; жизнь человека считается годами, жизнь наций и государств веками. Годами нельзя мерить ни политическую, ни культурную жизнь народов. Замечали многие, что 20, 25, 30 лет (1/4 века) приносят видимое, значительное изменение в духе и в положении общества, вследствие созревания поколений; но в три года, в пять лет и даже в десять еще не видны обыкновенно ясные последствия перемены в обстоятельствах и умах. Точки как исходные, так и кульминационные, разумеется, надо принимать <как> несколько искусственные, иначе ни в чем и разобраться было бы нельзя. Пусть они будут искусственны; достаточно того, если они будут искусно избраны.

Итак, давно ли было то время, когда у нас жаловались, что именно этой сухой, мелкой, но точной учености было в России мало? Для многих, или постаревших, или слишком еще молодых, как будто бы это было давно. Для нации же русской это было очень недавно. Все в тех же 60-х годах. Писатели, мыслившие подобно тому публицисту "Современника", которого я цитировал, были тогда исключением; и к тому же многие из тех, которые сочувствовали его мысли (о многокнижии и т. д.), имели в виду только одну непосредственную практическую сторону жизни, социальную, материальную, хозяйственную, то есть они находили, что вообще надо заботиться о нищете и страданиях, а не об "науке для науки". В высших же сферах русской мысли почти все тогда заботились о распространении и утверждении именно той "чернорабочей" научности, на которую г. Соловьев жалуется и на которую он почти обрекает молодое поколение наших ученых. Жаловались на нашу в этом отношении отсталость от Запада не только в начале 60 годов; но я сам уже в 68 году (значит, всего 20 лет тому назад) имел об этом самом предмете довольно любопытный разговор с Мих. Ник. Катковым. Передам его в точности.

X

В 68 году, проживши подряд пять лет в Турции, я приехал в Россию в отпуск, несколько раз виделся с Катковым и подолгу беседовал с ним. Он расспрашивал меня о Турции, я его о России. Живя в Турции, я читал его статьи в пользу классического образования и желал еще больше разъяснить себе его цели. Я сказал ему, между прочим, так:

– На что эти насильственные труды в школе, когда в хороших переводах дух греческих и латинских авторов вполне доступен. Хотя бы я сам, например: я древнегреческому языку вовсе не учился; по-латыни знаю плохо, Софокла я читал в переводах П. М. Леонтьева, читал его Пропилеи, оды Горация в переводе Фета, Аристофана по-французски с толкованиями, а Гомера знаю по Гнедичу. И не только восхищаюсь ими; но, право, мне кажется, что я и понимаю их получше многих из тех, которые твердили все это в училище и потом бросили без внимания. Похвалюсь также и другим, уж извините, я перезнакомился на Востоке более чем с сотней разных европейцев, и нахожу их ничуть ни умнее, ни образованнее себя и других моих русских товарищей. Напротив!

На это Катков отвечал так: – Дело не в том только, чтобы понимать дух древних авторов, а в том, чтобы с ранних лет привыкнуть к упорному и последовательному умственному труду. И я не отвергаю, что в России много умных людей; только и из них очень немногие умеют продержать пять минут в голове одну и ту же мысль. А европейцы умеют!

Кажется, он говорил и еще что-то о самом духе древности; но этого я не запомнил, вероятно, потому, что для меня оно было менее ново и поразительно, чем это прямое указание на умственную гимнастику. После я вспомнил, что и в статьях его упоминалось о том же, но другими, менее живописующими словами.

Потом мы перешли к славянофильству по поводу одного для обоих нас занимательного практического вопроса. Незадолго перед этим я прислал ему для "Русского вестника" небольшую статью "Очерки Крита". Я был в восторге от Крита и критских простолюдинов и находил в них множество поэзии. Особенно восхищало меня то, что я почти совсем не видал там на мужчинах европейской одежды, которую я с ранних лет возненавидел всем сердцем и за возмутительную неживописность ее, и за пошлость, и, наконец, за самую нестерпимую всеобщность ее. Последняя глава в моих "Очерках Крита" была посвящена именно этому. Я рассказывал о радостных впечатлениях моих еще дорогой на острове Сире, когда я в первый раз после Петербурга, Варшавы, Вены и Триеста увидал не черную и не серую толпу, а голубую и синюю с пунцовыми большими фесками и красными кушаками. В Крите народ стал еще красивее и пестрее: и греки, и турки. Глаза и душа моя отдыхали, и только цепи службы моей (эти доселе неисцелимые предания Петра I!) воздерживали меня от того, чтобы одеться или по-русски в цветную рубашку и цветной бархат, или даже прямо не то по-гречески, не то по-турецки. Я написал обо всем этом откровенно в моей последней главе; выражался, между прочим, так: "Вот пикник. Едут на хороших больших мулах, убранных кистями, несколько кавасов, греков и турок в расшитых золотом разноцветных одеждах, темно-зеленых, красных, голубых; а за ними верхами же консула в черных и темно-серых пиджаках и сюртучишках, точно стая отвратительных ворон и галок вслед за райскими птицами! Какое подавляющее господство европейской прозы над восточной поэзией! Как же может процветать живопись из современной жизни, когда в образованных странах люди (особенно мужчины) своим присутствием могут только обезобразить и омерзить самый прекрасный вид природы!"

Так я и выражался.

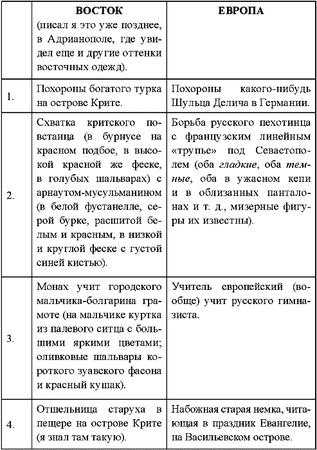

И все в этом роде. Потом, проведя по странице моей вертикальную черту, я представил следующий ряд параллельных антитез для русских художников, которых звал в Турцию:

Восток (писал я это уже позднее, в Адрианополе, где увидел еще и другие оттенки восточных одежд)

1) Похороны богатого турка на острове Крит

2) Схватка критского повстанца (в бурнусе на красном подбое, в высокой красной же феске, в голубых шальварах) с арнаутом мусульманином (в белой фустанелле, серой бурке, расшитой белым и красным, в низкой и круглой феске с густой синей кистью)

3) Монах учит городского мальчика-болгарина грамоте (на мальчике куртка из палевого ситца с большими яркими цветами, оливковые шальвары короткого зуавского фасона и красный кушак)

4) Отшельница старуха в пещере на острове Крит (я знал там такую)

Европа

1) Похороны какого-нибудь Шульце-Делича в Германии

2) Борьба русского пехотинца с французским линейным "трупье" под Севастополем (оба гладкие, оба темные, оба в ужасном кепи и в облизанных панталонах и т. д., мизерные фигуры их известны)

3) Учитель европейский (вообще) учит русского гимназиста

4) Набожная старая немка, читающая в праздник Евангелие на Васильевском острове

И так далее. Катков, печатая мои очерки, выкинул всю эту главу. И когда я спросил его, зачем же он это сделал, он ответил: "Признаюсь, ваше славянофильство мне претит". Потом прибавил: "Рассказывайте, описывайте; мы всегда будем рады печатать ваши рассказы; но зачем же вы хотите нас учить"! Что такое славянофильство? Это доктринерство, натяжка, гримаса. На что надо этому учить? Сама жизнь наведет на все это, когда будет нужно". Не вступая тогда с ним в слишком горячий спор, так как уже понял, что ни он меня, ни я его переубедить не в силах, я сказал на это только следующее:

– Проповедь есть также существенная принадлежность жизни, без нее нельзя. Она приготовляет решения действительности. И к тому же взгляните, какой стыд. Вот эти чашки (я указал на расписную деревянную чашечку, которая стояла на его письменном столе). Эта русская утварь очень оригинальна и красива, отчего мы не обращали на нее внимания до тех пор, пока французы не восхитились ею на прошлогодней выставке. Разве хорошо не иметь никакой национальной изобретательности? Стыдно нам все быть только большим государством, пора стать и великой нацией.

На это Катков возразил с жаром: "Мы не умеем ни ценить своего, ни изобретать, потому именно, что мы варвары. Когда у нас будет больше действительной образованности, когда у нас наука окрепнет, у нас сама собою явится та самобытность, которая вам так желательна. А пока надо уметь учиться ".