Табл. 5.3. Хирургические процедуры при неоплазии молочной железы

Хирургическая процедура: Резекция узла.

Комментарии: Применяется для образований менее 0,5 см, как правило, рассматривается как биопсия.

Хирургическая процедура: Маммэктомия.

Комментарии: Удаление одной железы. Идеально для доброкачественных образований.

Хирургическая процедура: Региональная мастэктомия.

Комментарии: Удаление нескольких желез по ходу лимфатического и венозного дренажа.

Хирургическая процедура: Односторонняя мастэктомия.

Комментарии: При множественных образованиях, поражающих одну сторону.

Хирургическая процедура: Двусторонняя мастэктомия.

Комментарии: При множественном двустороннем поражении. Выполняется в два приема, как две односторонние мастэктомии с интервалом в 2–3 недели.

В заключение остается добавить, что основным методом лечения неоплазии молочных желез у сук остается хирургическое вмешательство. В комбинации с химиотерапией оно позволяет добиваться излечения в случаях неполной резекции опухоли или ее высокой агрессивности. Препараты, блокирующие воздействие эстрогена, находятся пока на стадии изучения, их эффективность представляется спорной. Для выявления роли половых гормонов в развитии опухолей молочных желез у собак необходимы дальнейшие исследования.

Опухоли молочных желез у кошек

Распространенность и этиология

Заболевание наблюдается вдвое реже, чем у сук, причем в большинстве случаев опухоль представляет собой злокачественную аденокарциному (80–90 %). Как и у собак, этиология заболевания не выяснена. По имеющимся данным, нестерилизованные кошки чаще страдают опухолями молочной железы, но как именно влияют половые гормоны на развитие заболевания, не установлено. Предполагается, что применение синтетических прогестагенов увеличивает риск развития новообразований.

Клинические проявления и дагностика

Как правило, заболевание обнаруживают на поздней стадии, уже после распространения метастазов. В большинстве случаев поражаются несколько молочных желез и наблюдается изъязвление опухоли. Необходимо дифференцировать опухоль от гипертрофии молочной железы (фиброэпителиальной гиперплазии), которая чаще наблюдается у молодых самок, тогда как опухоли молочной железы поражают животных старше 9–12 лет. Диагностика и определение стадии заболевания включают гематологические/биохимические исследования крови, анализ мочи, рентгенографию грудной клетки. Биопсию назначают лишь при наличии альтернативы хирургическому лечению или в случае настойчивого желания владельца провести полный курс лечения.

Лечение

Всвязи с высокой вероятностью злокачественного новообразования предпочтение отдают агрессивной терапии или хирургическому лечению. Последнее часто проводится уже на фоне метастазов и изъязвлений, поэтому радикальную мастэктомию сочетают с резекцией регионарных лимфатических узлов. Если необходимо проведение двусторонней мастэктомии, то между операциями должен быть интервал 2–3 недели. Назначение химиотерапии в качестве вспомогательного лечения у кошек не практикуется. Некоторые исследователи рекомендуют комбинацию адриамицина и циклофосфамида, однако для подтверждения эффективности такого лечения необходимы дальнейшие испытания.

Доброкачественная гиперплазия молочных желез (фиброэпителиальная гиперплазия)

Достаточно распространенное заболевание, встречающееся у молодых животных с нормальным эстральным циклом, у беременных, кастрированных и длительно получавших прогестаген (мегестрола ацестат) кошек. Гиперплазия представляет собой разрастание неинкапсулированных образований в протоках молочной железы с активной пролиферацией соединительной ткани. Сходство проявлений заболевания у молодых самок и у самок, длительное время получавших прогестаген, позволяет предположить, что разрастания являются результатом чрезмерной эндогенной или экзогенной прогестероновой стимуляции. Заболевание часто поражает несколько молочных желез, которые увеличиваются настолько, что мешают животному передвигаться. Пораженные железы отечные и болезненные, однако изъязвление нехарактерно. Молодым самкам рекомендуется овариогистероэктомия, при этом следует учитывать, что регресс образования может продолжаться 5–6 месяцев после операции. В некоторых случаях наблюдается спонтанный регресс. Разрастание ткани, наблюдаемое при данной патологии, часто ошибочно диагностируют как злокачественную опухоль и назначают соответствующее лечение. При развитии гиперплазии в ответ на продолжительное назначение мегестрола ацетата достаточно отменить препарат. Имеются сообщения об успешном применении антагонистов пролактина (каберголина).

ЛИТЕРАТУРА

Ettinger S. (1995) Textbook of Veterinary Internal Medicine, 4thedn . W. B. Saunders, Philadelphia.

Ogilvie G. and Moore A. S. (1995) Managing the Veterinary Cancer Patient. Veterinary Learning Systems, Trenton, New Jersey.

Owen L. N. (1980) TNM Classification of Tumours in Domestic Animals. V/HO, Geneva.

Slater D. H. (1985) Textbook of Small Animal Surgery. W. B. Saunders, Philadelphia.

Theilen G. H. and Madewell B. R. (1987) Veterinary Cancer Medicine. Lea & Febiger, Philadelphia.

White R. A. S. (1991) Manual of Small Animal Oncology. BSAVA, Cheltenham.

ГЛАВА 6

Физиология и эндокринология самца

Д. Хьюитт (Denise Hewitt)

ВВЕДЕНИЕ

Знакомство с эндокринологическими и физиологическими особенностями репродуктивной функции является теоретической основой при андрологическом обследовании самцов. Базовые знания о нормальной репродуктивной функции самцов и о концентрации основных гормонов в периферической крови обеспечивают понимание закономерных изменений этих факторов в соответствии с возрастом и размерами животного, условиями внешней среды и воздействием лекарственных препаратов. Нарушения репродуктивной функции оценивают по отклонению данных характеристик от нормы.

Физиология и эндокринология самца хорошо описаны в учебниках, однако важно иметь представление о встречающихся видовых вариациях. Специфические характеристики органов и функций репродуктивной системы кобелей хорошо изучены, чего нельзя сказать о котах. Репродуктивная система самца характеризуется тремя физиологическими функциями: продукцией и созреванием сперматозоидов в тестикулах; созреванием, накоплением и транспортом сперматозоидов в системе протоков; передачей сперматозоидов в половой тракт самки через пенис. Эндокринная регуляция также имеет три аспекта: контроль над продукцией сперматозоидов; развитие свойственных самцу физических параметров; поддержание характерного для самцов поведения (либидо и агрессия).

АНАТОМИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ САМЦА

Первичным органом репродуктивной системы самца являются тестикулы, производящие мужские гаметы (сперматозоиды) и стероидные гормоны (андрогены и эстрадиол). В тестикулах в отличие от женских первичных органов (яичников) к моменту рождения наличествуют не все потенциальные гаметы. Герминативные клетки подвергаются постоянному делению, формируя новые поколения сперматозоидов в ходе всей репродуктивной жизни самца.

Развитие тестикулов сходно у всех видов животных. У зародышей первичные герминативные клетки располагаются в области почек. На этой стадии отличить тестикулы от яичников невозможно. Идентификация тестикулов возможна после завершения развития придатка семенника и дифференцировки протоков. В каудальном конце тестикул развивается губернакулум, смещающий тестикулы в паховый канал по мере разрастания. Достигнув этой стадии, губернакулум дегенерирует, и тестикулы сдвигаются в полость мошонки, замещая губернакулум. У большинства домашних животных опускание тестикулов завершается еще до рождения. Тестикулы опускаются в выпячивание брюшины, формирующей влагалищную оболочку внутри мошонки. У кобелей мошонка подвешена, и тестикулы располагаются практически горизонтально, тогда как у котов они расположены вплотную к телу. Величина тестикулов у собак варьирует соответственно размерам животного, однако в среднем составляет 3 х 2 х 1,5 см, коррелируя с массой тела. Тестикулы котов достигают 13 x 8 x 6 мм. Как у котов, так и у собак тонкий слой кожи, покрывающий мошонку, снабжен потовыми железами и лишен подкожного жира, что позволяет эффективно снижать температуру артериальной крови. Механизм терморегуляции предупреждает местное повышение температуры, оказывающее разрушительное воздействие на семяобразующий эпителий. Дополнительный температурный контроль у собак осуществляется с помощью мышцы кремастера, позволяющего подтягивать семенники к телу животного. У щенков опускание тестикулов в мошонку часто происходит до рождения, хотя имеются сообщения об опускании тестикулов в возрасте 6–8 месяцев. Сперматогонии в тестикулярных биоптатах обнаруживаются в возрасте 8 недель. Опускание тестикулов у котов также происходит до рождения, созревание клеток Лейдига наблюдается приблизительно к 5-месячному возрасту, тогда как сперматозоиды в семенных канальцах появляются к 6–7-месячному возрасту.

Тестикулы состоят из двух типов ткани: семенных канальцев и интерстициальной ткани. Их соотношение значительно варьирует у разных видов животных. Семенные канальцы открываются в собирательные канальцы, именуемые семявыносящими протоками, которые в свою очередь входят в придаток семенника (эпидидимис). Придаток семенника подразделяют на головку, тело и хвост, которые у собак располагаются на дорсолатеральной поверхности семенника. Продвижение сперматозоидов по эпи-дидимису обеспечивается перистальтикой. Хвост придатка представляет собой резервуар для сперматозоидов, ожидающих эякуляции, и ведет к семявыводящему протоку, который также является резервуаром сперматозоидов. Хвост эпидидимиса достигает размера горошины и пальпируется в мошонке каудально. Семявыводящий проток проходит внутри влагалищной сумки и транспортирует сперматозоиды от тестикул к пенису.

В секреции сперматозоидов участвуют и вспомогательные железы, которые у большинства видов обеспечивают достаточный объем эякулята и некоторые другие его параметры, например, соответствующий рН семенной жидкости. Набор вспомогательных желез у разных видов животных различен. У большинства домашних животных они представлены ампулой семяпровода, предстательной, везикулярной и бульбоуретральной железами. Ампула семявыводящего протока представляет собой резервуар для сперматозоидов, расположенный у выхода в уретру, у котов она отсутствует.

Предстательная железа имеется у кобелей и котов. У кобелей она является единственной анатомически значимой добавочной половой железой, которая отличается значительными размерами и производит большой объем жидкой составляющей эякулята. У кобелей секрет простаты содержит лактат, холестерин и ферменты, но по сравнению с другими видами животных очень небольшой процент простых Сахаров. Вещество, которое используется в процессе метаболизма для выработки энергии, обеспечивающей подвижность сперматозоидов, неизвестно ни у собак, ни у кошек. У здоровой собаки предстательная железа располагается около краниального края таза и окружает конечный участок семяпровода, проксимальную часть уретры и шейку мочевого пузыря. Секрет предстательной железы постоянно выделяется в уретру. Предстательная железа симметрична и разделена бороздой на две равные доли. Как правило, простата составляет около 2 см в диаметре, хотя и варьирует в зависимости от размеров и веса животного. Предстательная железа у котов около 2 мм в диаметре и также разделена на две симметричные доли - правую и левую. В отличие от собак у котов предстательная железа не охватывает уретру с вентральной стороны.

Наиболее важной добавочной половой железой у котов является не простата, а парная бульбоуретральная железа, расположенная кранио-латерально по отношению к основанию пениса и имеющая диаметр около 3 мм. У собак бульбоуретральные железы отсутствуют. Везикулярные железы отсутствуют как у кобелей, так и у котов.

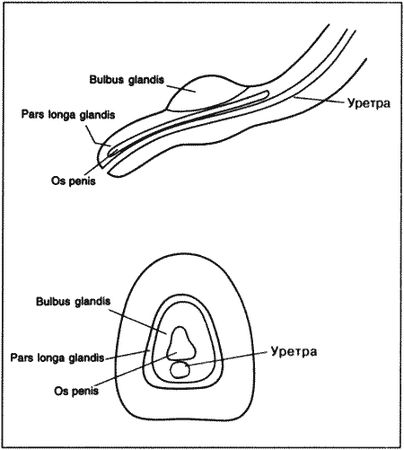

В половом члене у кобелей и котов имеется кость полового члена (os penis). Ее наличие позволяет самцу совершить интромиссию до достижения полной эрекции. У кобелей os penis имеет желоб, внутри которого проходит уретра (фиг. 6.1).

Головка полового члена состоит из двух частей, дифференцируемых по наличию кавернозной ткани. Округлая луковица головки (bulbus glandis) состоит из кавернозной ткани, окружающей кость полового члена и уретру, тогда как краниальная длинная часть головки (pars longa glandis) содержит кавернозную ткань, расположенную дорсально вдоль кости полового члена и уретры (фиг. 6.1). Пенис кота отличается тем, что он направлен каудально и имеет маленькие шипики, расположенные вдоль головки полового члена, которые, вероятно, стимулируют выброс лютеинизирующего гормона у кошки во время интромиссии. Все перечисленные органы полностью развиваются к моменту достижения половой зрелости.

Фиг. 6.1.

ФИЗИОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ САМЦА

Процессы сперматогенеза (выработки сперматозоидов) и стероидогенеза (секреции гормонов) тесно взаимосвязаны, хотя и происходят в различных участках тестикулов. Это называется функциональной компартментализацией.

Сперматогенез осуществляется в семенных канальцах. Они состоят из базального и адлюминального слоев, содержат клетки двух типов - герминативные (зародышевые) клетки и клетки Сертоли (соматические). В базальном слое содержатся сперматогонии, которые делятся путем митоза, ближе к просвету канальца (в адлюминальном слое) находятся сперматоциты первого порядка, проходящие стадию мейоза и трансформирующиеся в сперматоциты второго порядка, и сперматиды. Базальный и адлюминальный слои разделены клетками Сертоли, формирующими специфический гемато-тестикулярный барьер. Барьер защищает адлюминальный слой от проникновения макромолекул из крови и интерстициальной жидкости, что создает благоприятные условия для мейоза.

Стероидогенез происходит в интерстициальной ткани семенников, состоящей из клеток Лейдига, тесно связанных с кровеносными и лимфатическими сосудами. Клетки Лейдига являются единственными клетками тестикулов, снабженными рецепторами ЛГ. ЛГ воздействует на рецепторы клеток Лейдига - в ответ происходит синтез некоторых стероидов, включая тестостерон. Тестостерон имеет первостепенное значение для развития вторичных половых признаков, функционирования добавочных половых желез, осуществления сперматогенеза и поддержания репродуктивной функции самца. Интерстициальные клетки окружают семенные канальцы, которые таким образом омываются жидкостью, богатой тестостероном.

У кобелей процедура сбора и анализа спермы хорошо разработана, тогда как у котов она осуществляется редко и только в рамках научных исследований. В результате у котов механизм сперматогенеза изучен недостаточно, отсутствуют данные об изменениях концентраций гонадотропин-рилизинг гормонов, гонадотропинов или половых стероидов, поэтому принято считать, что взаимодействие гипоталамуса, гипофиза и тестикулов осуществляется по той же схеме, что и у собак или других домашних животных.

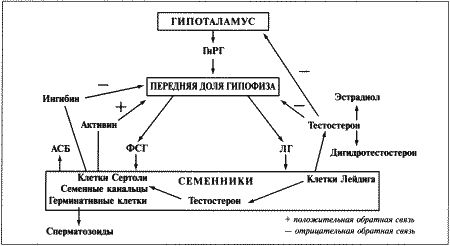

Эндокринная регуляция репродуктивной системы самца

Контроль репродуктивной функции самцов осуществляется эндокринной системой с помощью двух гонадотропинов: лютеинизирующего гормона (ЛГ) и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), вырабатываемых передней долей гипофиза. Секреция гонадотропинов осуществляется под влиянием гонадотропин-рилизинггормона (ГнРГ), эпизодически вырабатываемого гипоталамусом. ГнРГ возбуждает специфические рецепторы на плазматической мембране гипофизарных клеток-гонадотрофов и стимулирует выработку ЛГ и ФСГ. Выработка ГнРГ контролируется по принципу отрицательной обратной связи тестостероном и его активными метаболитами: эстрадиолом и дигидротестостероном. Механизм отрицательной обратной связи действует на уровне гипоталамуса и гипофиза, что позволяет осуществлять связь между гипоталамусом, передней долей гипофиза и семенниками (фиг. 6.2). Отрицательная обратная связь осуществляется также с помощью эстрадиола, образующегося в результате периферической ароматизации тестостерона. Секреция ЛГ и ФСГ по механизму отрицательной обратной связи является общим для обоих гонадотропинов. Этот факт необходимо иметь в виду при клиническом назначении препаратов для воздействия на репродуктивные функции (фиг. 6.3). Несмотря на наличие механизма отрицательной обратной связи, концентрация ЛГ и ФСГ не всегда повышаются одинаково, в связи с чем было высказано предположение о существовании дополнительного ингибирующего фактора, названного ингибином, который отвечает исключительно за управление секрецией ФСГ. Вероятно, другие продукты клеток Сертоли - активины - могут оказывать противоположное воздействие и стимулировать выработку ФСГ.

Повышение уровня ЛГ и ФСГ после кастрации подтверждает существование отрицательной обратной связи между семенниками и гипофизом. Стимулирующий эффект ГнРГ на клетки Лейдига демонстрируется введением экзогенного ГнРГ, что приводит к повышению концентрации тестостерона в плазме крови, это можно использовать как тест для оценки функций гипофиза и клеток Лейдига.

Вслед за стимуляцией посредством ГнРГ происходит немедленный, но кратковременный выброс ЛГ, концентрация которого резко нарастает, но затем быстро снижается до базальных показателей, после чего он стремительно исчезает из периферической крови. В течение 24 часов у собак бывает от 5 до 20 всплесков ЛГ. Секреция тестостерона клетками Лейдига наблюдается приблизительно через 50 минут после пика концентрации ЛГ (фиг. 6.4), причем происходит как периферическое, так и общее повышение уровня тестостерона. Периферическая циркуляция тестостерона необходима для поддержания вторичных половых признаков, сексуального поведения и отрицательной обратной связи с секрецией гонадотропинов; в то время как его периферическое действие в тестикулах обеспечивает сперматогенез. Высокая концентрация тестостерона в тестикулах постоянно поддерживается благодаря связыванию тестостерона с андроген-связывающим белком (АСБ), вырабатываемым клетками Сертоли.

Фиг. 6.2.