Болезни, общие для нескольких видов животных

Сибирская язва

Сибирская язва – быстропротекающая заразная болезнь всех видов животных, включая пушных зверей и человека. Характеризуется резким повышением температуры тела, образованием плотных опухолей (карбункулов) на коже, в кишечнике, легких и миндалинах.

Болезнь вызывает палочковидный микроб, особо устойчивый к действию дезинфицирующих средств, например при кипячении он гибнет через 45-60 мин, 1%-ный раствор формальдегида или 10%-ный раствор едкого натра убивает его только через 2 ч. При попадании возбудителя в почву микроб образует споры, сохраняющиеся в ней десятки лет.

Животные заражаются чаще на пастбище или через корма, в которые попали споры сибиреязвенного микроба из почвы. Человек заражается при разделке туш или вскрытии трупов животных, больных сибирской язвой.

Сибирская язва может протекать молниеносно, остро и хронически.

При молниеносном течении больной мелкий рогатый скот возбужден, температура тела повышается до 41-42 °С, слизистые оболочки глаз становятся синюшными. Животное внезапно падает и в судорогах погибает. При остром течении наблюдается повышение температуры тела до 42 °С, дрожь, синюшность слизистых оболочек глаз и кровоизлияние, а также вздутие рубца (тимпания).

Продолжительность болезни до 2-3 суток. Хроническое течение проявляется похуданием, отеками под нижней челюстью и опуханием подчелюстных и заглоточных лимфатических узлов. Нередко сибирская язва проявляется в так называемой карбункулезной форме, при которой на месте проникновении возбудителя и других участках тела появляется твердый, хорошо очерчиваемый болезненный отек кожи и подкожной клетчатки, а в дальнейшем в центре отека образуются язвы.

Труп павшего от сибирской язвы животного вздут, окоченение отсутствует, из анального отверстия, рта и ноздрей выделяется кровянистая жидкость или несвернувшаяся кровь темного цвета. На коже обнаруживаются припухлости.

При подозрении на сибирскую язву нужно срочно вызвать ветеринарного врача. Вскрывать трупы при подозрении на данное заболевание и снимать с них шкуру категорически запрещается.

Лечение осуществляет только ветеринарный врач, применяя противосибиреязвенную сыворотку внутримышечно в дозе 50-100 мл на голову или гамма-глобулин – 20-40 мл, антибиотики, например пенициллин внутримышечно 4-10 тыс ЕД/кг и другие препараты.

Основой профилактики является ежегодная вакцинация животных против сибирской язвы: взрослый мелкий рогатый скот – дважды в год с интервалом в 6 мес, молодняк – в 3 мес с последующей ревакцинацией через каждые 3 мес. У переболевших животных возникает стойкий и длительный иммунитет.

Бешенство

Бешенство – острая вирусная болезнь с тяжелым поражением нервной системы, заканчивающаяся, как правило, летальным исходом. Болеют все сельскохозяйственные и домашние животные, дикие животные, особенно молодняк, а также и человек.

Болезнь вызывается вирусом, который термолабилен (при температуре 60 °С разрушается через 5-10 мин), но устойчив к низким температурам, быстро инактивируется при воздействии щелочей и кислот, но относительно устойчив к фенолу и йоду.

Источник инфекции – больные животные, выделяющие вирус со слюной и передающие его через укус. В слюне вирус сохраняется 8-10 сут до появления заболевания, а инкубационный период болезни составляет от нескольких суток до месяцев, в среднем 3-6 нед.

Вирус из места укуса распространяется по нервным стволам к головному и спинному мозгу, поражает нервные клетки, чем и обуславливает проявления болезни.

От момента заражения до появления признаков болезни может пройти несколько суток, а иногда и несколько месяцев.

У мелкого рогатого скота чаще наблюдается тихая форма, выражающаяся в хриплом мычании, слюнотечении, шаткости походки, извращении аппетита, развитии на 2-е сутки паралича конечностей. При буйной форме выражена особая агрессивность в отношении собак, больные животные рвутся с привязи, бросаются на стены, роют землю ногами, хрипло ревут.

Диагноз на бешенство ставят на основе характерных эпизоотологических (распространение заболевания) и клинических признаков болезни, а также при его подтверждении лабораторным исследованием трупа.

Лечение неэффективно. Больное животное следует изолировать и вызвать ветеринарного врача. Профилактика основана на вакцинации животных и уничтожении бродячих собак. Животных, покусавших людей, изолируют и содержат под наблюдением 30 сут.

Болезнь Ауески

Болезнь Ауески, или ложное бешенство, – острая вирусная болезнь мелкого рогатого скота и других сельскохозяйственных животных, пушных зверей, кошек, собак и грызунов (крыс, мышей), проявляющаяся признаками поражения центральной нервной системы, органов дыхания и характерными расчесами в месте проникновения возбудителя.

Болезнь Ауески вызывается вирусом из семейства герпесвирусов, чувствительного к эфиру, фенолу, ультрафиолетовым лучам, однако обладающего выраженной устойчивостью во внешней среде, особенно при низких температурах.

Источник инфекции – больные животные и вирусоносители. Заражение происходит от больных при совместном содержании и через загрязненные вирусом корма и воздух, через раны и царапины, а также от матери плоду.

У животных после инкубационного периода (периода от момента попадания возбудителя в организм животного до появления первых клинических признаков) в течение 1-15 сут в местах проникновения вируса, главным образом это губы и конечности, появляется сильный зуд. Животные трутся этими местами об окружающие предметы, расчесывают и разгрызают зудящие участки тела вплоть до обнажения кости (например, конечности). В дальнейшем появляются возбуждение, судороги, громкие стоны, слюнотечение и обильное потоотделение, скрежет зубами, иногда слепота. Температура тела остается в норме. Через 1-2 сут животное погибает.

Диагноз устанавливают на основании клинико-эпизоотологических данных и результатов лабораторного исследования – биопробы.

Лечение, как правило, не дает результата.

Для профилактики используют вакцину, а также необходимо соблюдать общие ветеринарно-санитарные требования.

Ящур

Ящур – быстро распространяющаяся и остро протекающая вирусная болезнь парнокопытных животных, характеризующаяся кратковременной лихорадкой, образованием пузырей (афт) и эрозий на слизистой оболочке рта, межкопытной щели, коже вымени и носового зеркала. Болеет и человек. Смертность среди молодняка составляет 80-100%, среди взрослых животных при злокачественной форме – 40-90%.

Возбудитель – один из 7 типов вирусов рода афтовирусов, который устойчив во внешней среде. Так, при относительной влажности в 30-40% и температуре 18 °С высушенный вирус сохраняет инфекционность в течение 2 лет.

Источник инфекции – больные животные, животные, находящиеся в инкубационном периоде болезни (2-21 день) и переболевшие особи.

Животные, переболевшие ящуром одного типа, могут повторно заболеть в случае заражения вирусом другого типа. Вирус выделяется во внешнюю среду с содержимым и стенками афт, молоком, слюной, мочой, выдыхаемым воздухом и фекалиями. Он передается при контакте больных со здоровыми, а также через все предметы, загрязненные вирусом.

У заболевших особей повышается температура тела, появляется слюнотечение и нередко хромота. При осмотре на слизистой оболочке ротовой полости и языка обнаруживают пузыри, заполненные прозрачной или мутной жидкостью. Такие же пузыри находят на коже межкопытной щели.

В дальнейшем пузыри прорываются и на их месте видны красные участки. Больные выздоравливают через 3-4 нед, но за это время вирус разносится с разными предметами, а также на обуви и одежде в другие хозяйства. При болезни и после нее возможны аборты, рождение мертвых ягнят или козлят, иногда гибель животного.

Диагноз ставится на основе клинических признаков.

Лечение и профилактика должны проводиться только по указанию ветеринарного врача. Необходимо улучшать условия содержания и кормления животных, ротовую полость промывают 2%-ным раствором уксусной кислоты, марганцовокислым калием 1: 1000, применяют антибиотики, сердечные средства, внутривенно – глюкозу, а при поражении конечностей применяют ножные ванны с 5%-ным раствором формалина. При подозрении на заболевание ящуром следует немедленно вызвать ветврача и принять все меры по предотвращению разноса вируса: карантин, изоляция ящурного очага.

Туберкулез

Туберкулез – заразная болезнь животных и человека, протекающая хронически и характеризующаяся образованием в различных тканях и органах бугорков – туберкулов, склонных к омертвению. Козы болеют очень редко.

Возбудитель заболевания – микобактерия, высокоустойчивая к действию дезинфицирующих веществ, например при нагревании до 85 °С он погибает через 30 мин, 5%-ный раствор формальдегида вызывает гибель через 12 ч. Возбудитель может сохраняться в почве 1-2 г, в речной воде – 5 мес, в фекалиях и на пастбище – 1 г.

Источник инфекции – больное животное, выделяющее возбудителя во внешнюю среду с мокротой, истечением из носа, молоком, мочой, фекалиями. Заражение происходит алиментарно и аэрогенно. Способствуют распространению заболевания скученное содержание животных, пастьба и водопой больных и здоровых особей, выпойка молодняку необеззараженного обрата.

Инкубационный период болезни продолжается до 45 дней. Болезнь чаще протекает без характерных признаков в хронической форме, лишь при поражении какого-либо органа проявляются соответствующие признаки. У мелкого рогатого скота чаще поражаются легкие или кишечник. В этом случае можно наблюдать кашель или понос, а при поражении вымени развивается мастит с опуханием надвыменных лимфоузлов.

Диагноз может быть поставлен только после проведения бактериологических, аллергических, серологических исследований, которые выполняет ветеринарный врач, дифференцируя от контагиозной пневмонии, паратуберкулеза, актиномикоза, лейкоза.

Больных животных убивают. Обязателен карантин в животноводческом хозяйстве.

Основа профилактики – всех животных исследуют туберкулиновой пробой. Реагирующих на туберкулин сдают на убой.

Следует помнить, что больные туберкулезом животные могут выделять возбудителя с молоком, через которое заражается человек. Особенно опасно это молоко для детей.

Бруцеллез

Бруцеллез – хроническая болезнь животных и человека, характеризующаяся абортами, задержанием последа, воспалением слизистой оболочки матки и нередко поражением суставов.

Возбудитель – бактерия бруцелла – малоустойчив к дезинфицирующим средствам, например кипячение убивает его моментально. Бруцеллы остаются жизнеспособными в почве от нескольких суток до 100 и более дней в зависимости от ее влажности и инсоляции.

Больные бруцеллезом животные выделяют возбудитель с молоком, с истечениями из родовых путей, при аборте, при родах, а также с мочой. Заражение происходит через слизистые оболочки пищеварительного тракта с кормом и водой, конъюнктиву, слизистые оболочки дыхательных путей, влагалища и кожу. Человек может заразиться от больных.

Инкубационный период болезни составляет 2-3 нед и более. Бруцеллез протекает хронически и в большинстве случаев бессимптомно. Основной признак бруцеллеза у мелкого рогатого скота – аборт на 4-5 мес беременности и задержание последа, а у самцов – воспаление яичек. Реже отмечается парез задних конечностей.

Диагноз ставят на основании результатов клинического, серологического, аллергического и бактериологического исследования абортированного плода или его желудка, кусочка печени и селезенки, а также молока и крови в ветеринарной лаборатории. При постановке диагноза необходимо исключить кампилобактериоз, трихомоноз, лептоспироз, сальмонеллез, незаразные болезни с симптомами аборта.

Больных животных не лечат, их сдают на убой. Обязателен карантин в хозяйстве.

Для профилактики стадо необходимо комплектовать животными, проверенными на бруцеллез. Обо всех случаях абортов необходимо сообщать ветеринарному врачу.

Пастереллез

Пастереллез – инфекционная болезнь мелкого рогатого скота и других домашних и диких животных, характеризующаяся при остром течении признаками септицемии (форма сепсиса (общей инфекции), при которой в крови находятся патогенные микроорганизмы без вовлечения в воспалительный процесс различных органов и тканей) и геморрагического воспаления слизистых оболочек дыхательных путей и кишечника. Человек также подвержен заболеванию.

Возбудитель – пастерелла, которая малоустойчива к действию дезинфицирующих средств, а при нагревании до 70-90 °С гибнет в течение 5-10 мин. Максимальная выживаемость в почве и воде составляет 26 сут, в навозе – 72 сут.

Больные и переболевшие животные выделяют пастерелл во внешнюю среду с истечениями из носа, испражнениями. На возникновение болезни в любое время года влияют стрессовые факторы. Пути заражения – алиментарный и аэрогенный. Летальность составляет от 10 до 75%.

Течение болезни сверхострое, острое, подострое и хроническое. Инкубационный период длится от нескольких часов до 2-3 сут, иногда больше.

При сверхостром течении животные быстро гибнут после повышения температуры тела и диареи, а иногда без проявления признаков. При остром течении у мелкого рогатого скота повышается температура тела до 41-42 °С, наблюдается сильное угнетение, признаки поражения органов дыхания (истечения из носа, кашель, хрипы), конъюнктивит, отеки в области межчелюстного пространства, подгрудка, а иногда и понос. Продолжительность болезни – до 5 сут, но она может принимать хроническое течение – признаки поражения легких ослабевают, прогрессируют слабость и истощение.

Хроническое течение сопровождается исхуданием, анемией, опуханием суставов, ног.

Диагноз ставят на основании клинико-эпизоотологических данных и результатов бактериологического исследования части внутренних органов от трупов. При постановке диагноза следует исключить паратиф, сибирскую язву.

Больным вводят гипериммунную сыворотку против пастереллеза в дозе 60-80 мл и антибиотики тетрациклинового ряда, сульфаниламидные препараты, симптоматические средства. Профилактика заключается в применении вакцины здоровым особям, иммунизации всех животных, имевших контакт с больными, изолировании больных особей, а также в проведении дезинфекции помещений.

Лептоспироз

Лептоспироз – инфекционная болезнь многих видов животных: мелкого и крупного рогатого скота, свиней, лошадей, собак, верблюдов, пушных зверей, мелких диких млекопитающих всех пород и возрастов. Заболевание характеризуется лихорадкой, анемией (малокровием), желтухой, абортами беременных животных или рождением нежизнеспособного приплода, поражением почек (гемоглобинурия – наличие в моче гемоглобина), некрозами слизистых оболочек и кожи, атонией желудочно-кишечного тракта. Также заболеванию подвержен человек.

Вызывается микроорганизмом – лептоспирой, малоустойчивой к действию дезинфицирующих средств, быстро погибающей при нагревании.

Больные и переболевшие длительное время выделяют возбудителя с мочой. Заражение происходит чаще всего через корм и воду. Течение болезни может быть острым, подострым, хроническим и бессимптомным. У взрослого мелкого рогатого скота часто протекает бессимптомно, а у молодняка – в острой форме. При остром течении у заболевших особей повышается температура тела, в моче появляется кровь.

У некоторых животных наблюдается желтушное окрашивание и некроз слизистых оболочек глаз, ротовой полости и отдельных участков кожи, нередко понос или запор. Беременные животные абортируют.

При подостром течении отмечаются те же симптомы, но менее выраженные, а при хроническом признаки выражены слабо, прогрессирует исхудание и снижение продуктивности.

Диагноз ставят на основании клинико-эпизоотологических данных и результатов лабораторного исследования крови. Поскольку независимо от течения болезни в крови животного выявляются специфические антитела на 5-7 день после заражения, через 10-20 дней развивается лептоспироносительство, продолжающееся до 1-2 лет. Количество лептоспироносителей на неблагополучной по данному заболеванию ферме среди мелкого рогатого скота может составлять 1-5%, реже – 10-20%. Лептоспироз необходимо дифференцировать от бруцеллеза, кампилобактериоза, трихомоноза, сальмонеллеза и других болезней.

Для лечения используют антибиотик стрептомицин, который вводят внутримышечно 10-12 тыс ЕД на 1 кг веса через каждые 12-14 ч в течение 4-5 сут.

Профилактика лептоспироза заключается в карантинировании вновь прибывших животных, проведении дератизационных мероприятий, плановом обследовании поголовья.

Больных животных изолируют и лечат, остальное поголовье лечат. В неблагополучных хозяйствах животным вводят поливалентную вакцину против лептоспироза.

Листериоз

Листериоз - инфекционная болезнь мелкого рогатого скота и животных практически всех видов, в том числе домашней птицы, а также и человека, характеризующаяся поражением нервной системы, септическими явлениями, абортами и маститами.

Возбудителем является небольшая бактерия – листерия, которая устойчива во внешней среде, длительно сохраняется в почве, воде, на растениях. Общеупотребительные дезинфицирующие средства быстро ее дезактивируют.

Источник возбудителя – больные и переболевшие животные, выделяющие возбудителя во внешнюю среду с мочой, калом, молоком, истечениями из носовой полости, глаз, половых органов, а также животные-листерионосители. Резервуаром листерии в природе являются грызуны и некоторые виды диких животных. Заражение происходит алиментарно, аэрогенно, через поврежденную кожу, слизистые оболочки половых органов у овец и коз, чаще в зимне-весенний период.

Инкубационный период листериоза составляет 7-30 дней. Болезнь протекает остро, подостро и хронически. Отличается от других заразных болезней многообразием форм клинического проявления: нервная, септическая, генитальная, атипическая, бессимптомная.

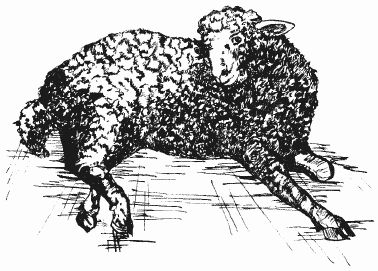

При нервной форме у мелкого рогатого скота появляется угнетение, отказ от корма, иногда повышение температуры тела, светобоязнь, слезотечение, потеря аппетита, поносы, судороги, коматозное состояние, неестественное искривление шеи (рис. 16).