Перья располагаются на теле птицы на симметричных участках, называемых птерилиями. Иногда между ними встречаются места, лишенные перьев. Такие участки называются аптериями.

Птенцы, только что вылетевшие из гнезда, по оперению похожи на самок, но имеют более тусклую окраску.

Линька

Линькой у птиц называется смена старого перьевого покрова на новый. Различают периодическую и ювенильную (у молодняка) линьки.

Периодическая линька бывает каждый год после гнездования и не зависит от возраста, поскольку этот процесс связан в основном с функционированием желез внутренней секреции и нервной системы. На цикличность линьки могут повлиять изменения в режиме светового дня, неправильное кормление или различные заболевания.

Основной причиной ненормированной линьки является ожирение птицы в результате ее перекармливания. У птиц начинается линька при избытке жира. Такое часто случается, когда канарейкам постоянно дают коноплю и семечки. Линька может начаться и при резкой смене привычного корма, даже если новый будет лучше прежнего.

Иногда линька может начаться из-за того, что птица потеряла много крупных перьев, например из хвоста или крыльев.

Случается также обратная реакция – птица перестает линять, становится грязной. Такое явление возникает по причине недостаточности освещения, простора и обедненного витаминами корма.

Линька, как правило, начинается с маховых перьев второго порядка, после чего попарно начинают выпадать крупные маховые перья первого порядка. Затем птица линяет в следующем порядке: грудь, спина, надхвостье, голова и хвост.

Перед линькой кенар перестает петь, так как для птицы выпадение перьев является полуболезненным состоянием. Даже когда перья случайно выбиваются, канарейка прекращает свою песню.

После линьки многие птицы теряют прежний оттенок оперения. Окраска нового оперения канареек как бы выцветает, становится более светлой, блеклой. Это может произойти из-за неправильного освящения клетки в период линьки, несвежего воздуха, неполноценного корма или неправильного режима кормления.

Ювенильная линька бывает только 1 раз в жизни птицы и представляет собой смену оперения молодой птицы на взрослое оперение. Такая линька происходит примерно через 2–3 мес после того, как молодая канарейка начинает жить самостоятельно, а заканчивается ко времени полного полового созревания.

Наступление ювенильной линьки может быть задержано из-за особенностей питания канарейки или при недостатке каких-либо питательных веществ в организме птицы

Органы дыхания и кровеносная система

Система дыхания у канареек очень сложная. От шеи до кишечника расположены воздушные мешочки, соединенные с легкими, а также с полостями пустотелых и губчатых костей.

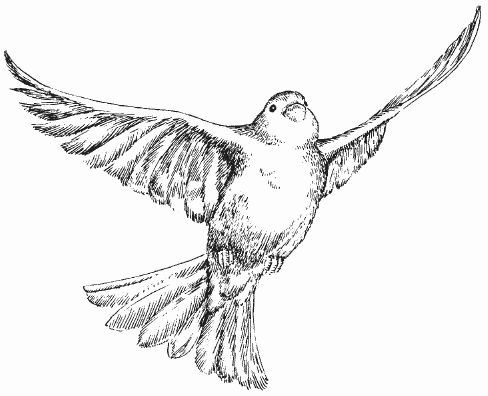

Легкие устроены так, что воздух проходит через них 2 раза – первый раз при вдохе, когда наружный воздух идет через легкие в воздушные мешки, а второй раз при выдохе, когда воздух из воздушных мешков опять идет через легкие, но уже наружу. Такое явление называется двойным дыханием. Благодаря ему кровь в легких окисляется дважды, что очень важно для птицы, поскольку во время полета ей требуется очень много кислорода для тяжелой работы мышц.

По этой же причине объем кровеносных сосудов, количество крови и размер сердца в соотношении с массой тела у птиц значительно больше, чем у позвоночных животных.

Сердце у канареек четырехкамерное с полным разделением артериальной и венозной крови. Оно имеет 2 предсердия и 2 желудочка. Количество сердечных сокращений достигает 1000 ударов в минуту. В организме происходит интенсивный обмен веществ.

Органы пищеварения

Органы пищеварения канареек приспособлены для переваривания как растительной, так и животной пищи.

Кроме того, в зобе птицы пища может накапливаться и подготавливаться для скармливания птенцам. К органам пищеварения канареек относятся:

› клюв;

› ротовая полость;

› пищевод;

› зоб;

› железистый желудок;

› мышечный желудок;

› печень;

› поджелудочная железа;

› кишечник;

› клоака.

Клюв служит для захватывания пищи и воды. Пища, попадая в клюв, измельчается и продвигается дальше по пищеводу.

Пищевод имеет расширение, называемое зобом. В нем на пищу воздействуют соки, выделяемые слизистой оболочкой стенок зоба. В результате проглоченная пища становится более мягкой. Стенки зоба, в свою очередь, могут сокращаться, проталкивая размягченную пищу далее в желудок. Иногда пища проходит в железистый желудок, не задерживаясь в зобе. Такое происходит, когда канарейка была вынуждена некоторое время голодать.

Попадая в железистый желудок, пища подвергается воздействию желудочного сока, затем она проходит дальше – в мышечный желудок, где происходит ее переваривание.

Желудочный сок состоит из соляной кислоты и ферментов, расщепляющих белки.

В желудке обычно находятся также гастролиты – небольшие камешки, которые птица специально заглатывает. Они способствуют перевариванию поступившей в желудок пищи, перетирая ее на мелкие частицы.

За мышечным желудком расположена двенадцатиперстная кишка. В нее поступают пищеварительные соки из поджелудочной железы и желчь. Пищеварительные соки состоят из ферментов, которые способны превращать крахмал в сахар, а белки и жиры расщеплять на жирные кислоты. Желчь, в свою очередь, способствует растворению жирных кислот.

За двенадцатиперстной кишкой находится тонкий кишечник. По мере продвижения пищи питательные вещества, выделяемые из нее под воздействием пищеварительных соков, растворяются. Этот раствор затем всасывается через стенки кишечника и попадает в кровь, которая разносит питательные вещества по всему организму. При попадании в печень они отфильтровываются, очищаясь от некоторых вредных компонентов.

Весь процесс пищеварения происходит очень быстро и интенсивно по причине небольшой длины кишечника.

Тонкий кишечник переходит в прямую кишку, которая выводит остатки переваренной пищи в клоаку. Сюда же поступает и моча из мочеточников. Смешиваясь, помет и моча одновременно выводятся из организма птицы. Экскременты выделяются часто и обычно в полужидком виде.

Пищеварительная система птиц очень компактна, но, несмотря на это, способна за очень короткое время переварить относительно большое количество пищи.

Мочеполовая система

Канарейки откладывают яйца. Они несут не больше 1 яйца за 1 раз, иначе самка не могла бы летать, нося в себе все созревающие яйца.

Развитие яйца у самки происходит в одном (левом) яичнике. Затем по яйцеводу оно попадает в клоаку, из которого попадает наружу. У самцов семенники располагаются перед почками, которые прижаты к позвоночнику в крестцовом отделе.

Моча у птиц образуется в мочеточниках, выходящих в клоаку. Часть мочи выбрасывается вместе с пометом, а часть всасывается стенками клоаки.

Нервная система и органы чувств

Посредством нервной системы птицы информация о внешних воздействиях на организм поступает в мозг. Все раздражения, получаемые от окружающей среды, воспринимаются нервной системой через органы чувств.

При наиболее сильных и длительных раздражителях у канареек со временем вырабатываются определенные рефлексы. Они могут быть условными и безусловными.

Условные рефлексы вырабатываются в процессе жизнедеятельности птицы, а безусловные передаются ей по наследству, например половой и оборонительный рефлексы.

У канареек очень быстро вырабатываются условные рефлексы, в связи с чем они легко обучаемы и хорошо поддаются дрессировке.

Условные рефлексы всегда индивидуальны и не являются постоянными – они могут пропадать и появляться вновь в течение жизни.

У канареек развито 5 чувств, через которые они воспринимают сигналы из внешней среды: зрение, слух, вкус, обоняние, осязание.

Зрение выполняет самую главную роль в жизни любой птицы, поэтому оно развито у них намного лучше, чем у животных. С помощью зрения птицы определяют, пригоден корм для пищи или нет.

При наличии разнообразной пищи канарейки всегда выбирают себе корм по вкусу, пользуясь для этой цели зрением. Со снижением освещенности острота зрения у канареек ослабевает.

Слух у канареек также отлично развит. Они общаются друг с другом с помощью звуков, на которые по-разному реагируют в зависимости от звучания. Кроме того, канарейки прекрасно имитируют пение других птиц, голоса животных и даже человеческую речь.

У канареек нет наружного уха. Ушные отверстия, расположенные немного ниже глаз и чуть позади них, покрыты маленькими перьями, имеющими более тонкую структуру, чем у обычных контурных перьев. Эти перья образуют сложный свод, или полусферу, над слуховым отверстием. Опахала таких перьев очень разреженные, в то время как перья, находящиеся вдоль заднего края ушного отверстия, напротив, очень загущены и все вместе образуют звукоулавливающую стенку. Ушные каналы ведут к среднему и внутреннему уху. Барабанная перепонка большая и выпуклая наружу.

Осязание у канареек тоже развито хорошо. Органами осязания являются сосочки языка и роговые зубчики, расположенные на твердом нёбе. Кроме того, птицы через стержни перьев могут ощущать малейшее прикосновение к перьевому покрову.

Вкус и обоняние у канареек развиты намного слабее других органов чувств. В этом они похожи на людей, которые живут в основном в мире зрительных образов и звуков. Однако известно, что птицы различают соленый, кислый, сладкий и горький вкус.

При длительном воздействии на органы чувств различных раздражителей у канареек может наблюдаться такое явление, как стресс (общее напряжение всего организма). Такое состояние, как правило, производит отрицательное воздействие на организм птицы, что иногда заканчивается смертью.

5. Породы канареек

Поначалу все домашние канарейки имели одинаковую окраску: они были темно-зеленого цвета, невзрачные, похожие на диких. Особенности жизни в неволе привели к тому, что в потомстве птиц изредка начали появляться особи с необычными расцветкой, структурой пера, размерами, экстерьером, а также отличавшиеся особенным пением. Некоторые изменения носили случайный характер, не проявляясь впоследствии у потомства, а некоторые передавались по наследству. Такие изменения, возникающие на генетическом уровне, называют мутациями.

Из потомства птиц, обладающих подобными качествами, канароводы начали отбирать отдельных особей для дальнейшего их разведения и закрепления новой особенности. Таким образом селекционерам удалось вывести новые по окраске и экстерьеру породы канареек. Скрещивание этих пород между собой привело к получению новых интересных разновидностей канареек.

В настоящее время селекционная работа ведется не интуитивно, а целенаправленно. На основе теоретического знания генетики и селекции канароводы могут предсказывать и планировать появление тех или иных новых особенностей у птиц.

Особенно широко наука о наследственности начала развиваться в конце XIX – начале XX в. С этого времени было выведено много новых пород животных, в том числе и птиц. Некоторые ученые занимались исключительно изучением наследования окраски и структуры оперения. Проводя исследовательскую работу, они затем публиковали результаты своих наблюдений в популярных журналах, разъясняя непонятные моменты.

Благодаря советам ученых канароводы начали серьезно заниматься селекционной работой. Они следили за чистотой отдельных линий и пород, научились умело проводить целенаправленное скрещивание, просчитывая различные комбинации.

Выставочная коллекция из четырех особей

Признание новой породы производят эксперты, которые выносят свое решение на основе осмотра цветных и декоративных пород или прослушивания певчих. Они также рассматривают составленные на новые породы стандарты, и шкалу балловой оценки и, принимают или отклоняют их.

Для регистрации новой породы канаровод должен представить коллекцию птиц, состоящую из 4 особей, имеющих одинаковые четко выраженные признаки.

В современном канароводстве селекционные работы контролируются Всемирной конфедерацией любителей птиц (СОМ). Она регистрирует новые породы канареек и выдает документы для участия в выставках и конкурсах.

Все породы канареек, существующие в настоящее время, разделяют на 3 большие группы: цветные, декоративные, певчие.

Наибольшим разнообразием среди них отличаются цветные канарейки. Последние работы канароводов привели к появлению породы красных канареек, полученной в результате скрещивания домашней канарейки с венесуэльским чижом. Красная канарейка, в свою очередь, была спарена с канарейками других цветовых вариаций, в результате чего получились новые интересные окрасы.

Канарейки обладают удивительным голосом. Их певческие способности и подражательство также привлекли внимание селекционеров. Возможность изменять песню канарейки побудила многих любителей птичьего пения попытаться улучшить или облагородить природный напев птицы. Начали создаваться различные методики обучения пению канареек и селекционный отбор, в результате чего возникли различные породы, отличающиеся друг от друга присущими им песнями.

Лучшие особи каждой породы выставляются канароводами на различных конкурсах, где оценивается или внешний вид птицы, или ее пение. Самые интересные и оригинальные представители породы принимают участие в больших международных выставках, на которых собираются любители из многих стран мира.

Цветные канарейки

В настоящее время известно около 100 пород цветных канареек. Все они, в свою очередь, делятся на 2 большие группы:

› меланиновые (темные);

› липохромовые (светлые).

Меланины и липохромы являются пигментами – красящими веществами, содержащимися в пере и определяющими его окраску.

Меланины имеют белковую природу и содержатся в клетках пера в виде мелких зернышек.

Среди меланинов выделяют эумеланин и феомеланин. Первый пигмент определяет черную или серую окраску пера, в зависимости от густоты его содержания в клетках. Феомеланин дает коричневый или рыжеватый цвет в соответствии с его концентрацией.

Липохромы имеют жировую природу и находятся в основном в растворенном состоянии, поэтому цвета, которые они образуют, получаются более светлыми. Среди липохромов наиболее часто выделяется зооксантин и зооэритрин. Первый пигмент определяет желтую окраску оперения, а второй – оранжевую или красную.

Меланины образуются в организме из особого белка, а липохромы вырабатываются из каротина, который птицы получают с кормом. Жировые пигменты откладываются в клетках стержня и бородках пера во время его роста.

Несмотря на то что пигментов не так уж и много, при различных сочетаниях и под влиянием разных условий они создают множество не похожих друг на друга цветов. Например, зеленая окраска перьев, так часто встречающаяся у канареек, появляется благодаря сочетанию черного, коричневого и желтого пигментов в клетках пера.

Цвета создаются не только за счет пигментов, но и благодаря способности клеток по– особенному преломлять свет. Такие цвета называются оптическими, или структурными. Например, белый цвет пера является результатом отсутствия в нем какого-либо цвета. По существу, перо должно быть бесцветным. Белизна же в нем создается за счет полного отражения света клетками, стенки которых прозрачны, а сами они наполнены воздухом, поэтому белый цвет относится к структурным окраскам.

Канарейка лимонного цвета

К этой же категории цветов можно причислить голубой и синий. Они создаются за счет прозрачного слоя клеток в бородках пера, который покрывает слой клеток с пигментами. Прозрачные клетки преломляют свет, в результате чего изменяется созданная пигментами окраска пера.

В селекционной работе особенно большое значение придают голубому структурному цвету. При скрещивании голубых птиц с серыми особями потомство получается с оперением синевато-стального оттенка, а с канарейками желтого цвета – зеленовато-желтого или лимонного цвета.

Большое разнообразие цветовых вариаций у канареек является результатом новых мутаций, появившихся в 50-60-х гг. XX в. К ним относятся опаловая, пастельная, атласная окраски, а также цвет слоновой кости и др. С их помощью были модифицированы другие существующие окрасы, значительно расширившие количество цветных пород канареек.

Строение пера

Прежде чем перейти к непосредственному описанию окрасов, необходимо понять, как распределяется пигмент в пере.

Каждое перо может быть однотонным или иметь несколько окрасок, образующих рисунок, присущий определенной породе птиц. Рисунок особенно выражен на наружной поверхности пера, в то время как на внутренней поверхности он почти незаметен или вовсе отсутствует.

Канареечный рисунок очень простой. Он представляет собой темную (черного или коричневого цвета) полосу, идущую вдоль стрежня, а по краю опахала обведенную каймой более светлого оттенка. Подобный рисунок обычно бывает на перьях спины, боков, крыльев и хвоста канареек меланинового ряда.

Птицы, перья которых содержат пигменты только липохромового ряда, окрашены однотонно, впрочем, пигменты, а соответственно и цвет, могут распределяться неравномерно. Например, часть пера, не прикрываемая другими перьями, может быть окрашена неравномерно и иметь бесцветный (белый) кончик, создавая впечатление "припудренности". В России таких птиц называют муаровыми. У муаровых канареек кончики перьев осветлены на всем оперении, кроме надхвостья, лба и сгиба крыла, из-за чего эти места кажутся более яркими.

Канареек, имеющих сплошную окраску оперения, называют интенсивно окрашенными, а "припудренных" – неинтенсивно окрашенными.

Интенсивно окрашенные птицы более яркие, перья у них блестящие, однако очень короткие, из-за чего все оперение кажется редким и неровным. Осветленные птицы имеют длинные перья, от чего все оперение кажется более густым, плотным и ровно лежащим.

Замечено, что регулярное спаривание ярких птиц между собой приводит к ухудшению оперения. Длительное спаривание неинтенсивно окрашенных особей между собой тоже отрицательно сказывается на их потомстве – появляются особи, у которых под кожей образуются узелки, являющиеся неразвившимися перьями, как бы растущими внутрь. Такой дефект приходится удалять хирургическим путем.

Таким образом, как ярких, так и осветленных особей необходимо время от времени скрещивать между собой, чтобы избежать возникновения дефектов оперения. При таком скрещивании половина птенцов будет интенсивно окрашенной, а другая половина – неинтенсивно, однако качество пера у тех и других будет хорошим.

В дальнейшем при скрещивании ярких птиц в их потомстве будут появляться, наряду с интенсивно окрашенными, осветленные птенцы, а при скрещивании неинтенсивно окрашенных птиц птенцы будут только осветленные.