Итак, зоопсихологи направляют свои усилия на изучение психических аспектов поведения, этологи - биологических. Понятно, что эти два аспекта можно разделить лишь условно: ведь без учета психических факторов невозможно охватить все биологические аспекты поведения. Психика животных не довесок, не эпифеномен, а совершенно необходимый компонент онто- и филогенеза, регулирующий отношения организма со средой. Выдающийся советский зоолог академик А. Н. Северцов убедительно показал, что в процессе эволюции психика играет в определенных ситуациях решающую адаптивную роль. Поэтому развитие психики животных являлось исторической необходимостью, и можно сказать, что без психического отражения действительности, без совершенствования этого отражения не была бы возможна эволюция животного мира.

С другой стороны, зоопсихология не может развиваться без творческого содружества с этологией. Ведь психическое проявляется только в единстве с деятельностью, с внешней активностью, поведением животных. Только опираясь на добытые этологами знания о биологических аспектах и закономерностях поведения животных (особенно относящихся к естественному поведению животных в природных условиях), можно с успехом проникнуть в психический мир животного, который всецело подчиняется биологическим закономерностям и отражает биологические связи организма со средой.

Не менее существенными являются связи зоопсихологии с физиологией, особенно с нейрофизиологией и физиологией высшей нервной деятельности. Но и здесь разделение труда между зоопсихологом и представителем смежной науки выступает достаточно четко, равно как необходимость сплочения их усилий в изучении общего объекта исследования - поведения.

В отличие от зоопсихолога физиолог изучает не само психическое отражение, а обусловливающие его процессы в организме. Физиологическое исследование осуществляется также (как и зоопсихологическое) путем анализа поведения, но под другим углом зрения, с другой целевой установкой. При этом физиолог, естественно, обращает главное внимание на функции нервной системы, головного мозга. Его первейшая задача - изучение деятельности систем и органов, непосредственно или опосредствованно участвующих в поведении животного как целостного организма.

Конечно, при изучении происходящих в организме процессов, обусловливающих психическое отражение, физиолог, подобно зоопсихологу и этологу, должен всегда иметь в виду, что организм представляет собой единое целое. Но поведенческий акт не просто сумма физиологических процессов. На поведенческом уровне, уровне двигательной активности всего организма как единого целого во взаимодействии с комплексом факторов среды, возникает новое качество, определяемое высшим уровнем интеграции всех процессов жизнедеятельности. Сводить поведение к его физиологическим механизмам - значит стирать грань между целым и частичным, между процессами, обусловливающими внешнюю активность организма и самой этой активностью. Поэтому нельзя подходить к этологическим или зоопсихологическим работам с той же меркой, что и к физиологическим. Задачи физиологии иные, чем этологии или зоопсихологии. Ни одна из этих наук не может заменить другую, и только тесное сотрудничество и взаимное обогащение являются условием прогресса каждой из них.

Значение исследования психической деятельности животных для марксистской философии четко определяется замечанием В. И. Ленина в "Философских тетрадях" о том, что "история умственного развития животных" относится к тем областям знания, "из коих должна сложиться теория познания и диалектика".

Велико значение данных зоопсихологии и для решения коренных проблем общей психологии, для выявления биологических корней психической деятельности человека и закономерностей происхождения и развития его сознания. Как указывал Выготский, современная психология "рассматривает каждую форму поведения как продукт длительного процесса развития, как форму, исторически связанную с предшествующими более низкими формами".

Важны знания о психической деятельности животных и для детской психологии, где зоопсихологические исследования помогают выявить биологические основы развития детской психики и - в сравнительно-психологическом плане - ее генетические корни. Для решения чрезвычайно важной и сложной проблемы - развития человеческой психики в онтогенезе - исследователям приходится все обстоятельнее изучать ранние стадии развития, включая и эмбриональный период. А на этих стадиях особенно большую роль играют еще биологические факторы поведения, общие для человека и животных. Так, например, теперь известно, что поведение ребенка, особенно на ранних этапах развития, формируется в большей степени под влиянием "ключевых раздражителей", что существуют "критические периоды", на протяжении которых совершаются процессы "облигатного научения" (преимущественно в форме "запечатления") и т. д. (Эти важные компоненты поведения будут рассмотрены в дальнейшем при характеристике поведения животных.) Вместе с тем зоопсихология вносит свой вклад и в педагогическую психологию, ибо общение детей с животными имеет большое воспитательное и познавательное значение. При таком общении устанавливается сложный психический контакт и взаимодействие между обоими партнерами, что может быть эффективно использовано для умственного и нравственного воспитания детей.

Без данных зоопсихологии, особенно без данных о высших психических функциях животных и особенностях поведения приматов, не может обойтись антропология при решении проблемы происхождения человека. Как будет показано в заключительной главе, эти данные совершенно необходимы для выяснения биологических предпосылок и основ антропогенеза, для изучения предыстории человечества и зарождения трудовой деятельности, в общественной жизни и членораздельной речи.

Зоопсихологические исследования приобретают все большее значение для медицинской практики, где изучение расстройств психической деятельности животных помогает изучать и лечить нервные и психические болезни людей. Большую пользу зоопсихологи приносят сельскому хозяйству, звероводству, рыболовству, охотничьему хозяйству и т. д. Эти исследования приобретают в настоящее время особое значение в связи с далеко идущими преобразованиями в животноводстве и резкими изменениями в среде обитания полезных диких животных. Так, например, при переходе к "промышленному" животноводству существенно ухудшаются условия, необходимые для нормальной психической деятельности сельскохозяйственных животных, что влечет за собой значительное уменьшение их продуктивности (несмотря на хороший уход и полноценное удовлетворение всех их физиологических потребностей). Задачи зоопсихологов заключаются здесь в том, чтобы изыскать возможности компенсации этих неблагоприятных условий и восстановить нормальное поведение животных в столь экстремальных условиях.

Методы зоопсихологических исследований

Как уже указывалось, материалистическая зоопсихология исходит в своем научном поиске из того, что основой и источником психического отражения является у животных их поведение, "животная практика". Качественное различие между последней и практикой человека заключается в том, что животные не поднимаются выше уровня общей приспособительной предметной деятельности, в то время как у человека решающее значение имеет недоступная животным высшая, продуктивная форма предметной деятельности - труд. Вместе с тем психологический анализ конкретных форм двигательной активности животных, структуры их действий, актов их поведения, направленных на отдельные компоненты среды, дает четкое представление о тех или иных психических качествах или процессах.

Конкретно психологический анализ поведения животного осуществляется зоопсихологом путем детального изучения движений подопытного животного в ходе решения определенных задач. Эти задачи ставятся так, чтобы по движениям животного можно было с наибольшей точностью судить об изучаемом психическом качестве. Одновременно должны учитываться физиологическое состояние животного, внешние условия, при которых проводится опыт, и вообще все существенные факторы, способные оказать влияние на результат эксперимента.

Важную роль играют в зоопсихологических исследованиях и наблюдения за поведением животного в естественных условиях. Здесь важно проследить изменения, наступающие в поведении животного при тех или иных изменениях в окружающей среде. Это позволяет судить как о внешних причинах психической деятельности, так и о приспособительных функциях последней. Как в лабораторных, так и в полевых условиях высокоразвитая наблюдательность исследователя является важнейшим залогом успеха его работы.

Хотя изучение структуры поведения животного предполагает в первую очередь качественную оценку его активности, немалое значение имеют и точные количественные оценки в зоопсихологических исследованиях. Это относится к характеристике как поведения животного, так и внешних условий (параметров среды).

Образцом умелого сочетания наблюдения и эксперимента, количественного и качественного анализа поведения животных может служить научное творчество выдающегося советского зоопсихолога Н. Н. Ладыгиной-Котс. Так, например, еще в 1917–1919 гг. она изучала моторные навыки макака с помощью метода "проблемной клетки", т. е. экспериментальной установки, снабженной запирающими механизмами, которые животное должно было отомкнуть. Исследователей, которые до нее пользовались этим методом, по существу, интересовали лишь скорость решения задачи и "потолок" возможностей животного при последовательном усложнении экспериментальной ситуации. Ладыгина-Котс же воспользовалась "проблемной клеткой" с принципиально иной целью - с целью познания психики обезьяны, изучения ее двигательных и познавательных способностей. И поэтому в ходе эксперимента она следила не только за движением стрелки секундомера, но прежде всего за движениями рук подопытного животного, отдавая себе отчет в том, что именно эти движения непосредственно связаны с "душевной жизнью" обезьяны.

Уже в те годы, будучи еще молодым ученым, Ладыгина-Котс искала проявления психического в особенностях двигательной активности животного, в конкретных формах воздействия на окружающие его предметы. И в последующих своих работах она убедительно показывала, что зоопсихолог должен изучать не столько то, что делает животное, сколько то, как оно это делает. Поэтому Ладыгина-Котс предостерегала об опасности ущемления двигательной активности исследуемого животного, ограничения его инициативы и искусственного навязывания определенных движений, так как это неизбежно приводит к искаженным или даже неверным выводам, а одновременно и к утрате ценнейших сведений о психических качествах животного. В связи с этим Ладыгина-Котс всегда относилась с должной осторожностью к результатам изучения психической деятельности животных в одних лишь условиях лабораторного эксперимента, четко видела границы возможностей его применения и дополняла собственные экспериментальные данные результатами наблюдений над свободным, не навязываемым животному поведением.

Весьма важным моментом зоопсихологического исследования является также учет биологической адекватности условий проведения опыта и применяемой методики. Если опыт проводится без учета специфических особенностей биологии изучаемого вида и естественного поведения данного животного в экспериментально имитируемой жизненной ситуации, то результат исследования будет искаженным и легко может оказаться артефактом, что показывает хотя бы следующий пример.

Почти в одно и то же время, в 1913–1914 гг., два выдающихся исследователя поведения животных К. Гесс и К. Фриш изучали способность пчел к различению цветов. Гесс выпускал пчел в темном помещении, где они могли лететь к двум источникам света - разного цвета и различной светлоты. Применив различные сочетания, ученый установил, что пчелы всегда летят к более светлому источнику независимо от длины волны. Отсюда он заключил, что пчелы не различают цвета.

Фриш же, по-иному построив эксперимент, пришел к прямо противоположному выводу. В его опытах пчелам предлагалось на свету выбирать цветные (например, желтые) куски бумаги среди белых, черных и серых различных оттенков, чем уравнивалась интенсивность окраски подкрепляемых цветных и неподкрепляемых ахроматических бумаг. Пчелы безошибочно находили подкрепляемые сиропом желтые (или других цветов) квадратики из бумаги независимо от светлоты и насыщенности их окраски, оставляя без внимания ахроматические листы. Тем самым способность пчел к цветоощущению была доказана.

Ошибка Гесса заключалась в том, что он ставил опыты в биологически неадекватных для пчел условиях - в темноте. В этих условиях не могут проявиться те формы поведения, в которых цветоощущение играет какую-то роль, например при розыске кормовых объектов. Попав днем в темное помещение, пчела будет только искать выход из него. При этом она, естественно, устремится к более светлому отверстию независимо от цвета поступающих через него световых лучей. Таким образом, результаты, полученные Гессом, не могут свидетельствовать о наличии или отсутствии у пчел цветоощущения и поэтому не могут быть использованы для решения поставленного вопроса.

Здесь наглядно обнаруживается тот факт, что реакции животных на одни и те же внешние стимулы могут быть весьма различными в разных жизненных ситуациях и функциональных сферах. В данном примере пчелы в одной ситуации реагируют на цвета, в другой нет. Более того, в одном случае (в сфере пищевого поведения) пчелы реагируют только на цвет, в другом же (в сфере защитного поведения) - только на интенсивность освещения, совершенно игнорируя цветовой компонент. Все это свидетельствует об исключительной сложности экспериментального зоопсихологического исследования и важности создания биологически адекватных условий проведения опытов.

Конкретные методы зоопсихологических экспериментальных исследований отличаются большим разнообразием, хотя все они, как уже говорилось, сводятся к постановке перед животным определенных задач. Приведем лишь несколько основных методов.

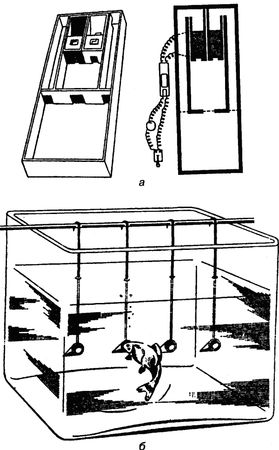

Метод "лабиринта". Подопытному животному ставится задача нахождения пути к определенной, непосредственно не воспринимаемой им "цели", которой является чаще всего пищевая приманка, но может быть и убежище ("дом") или другие благоприятные условия. При отклонении от правильного пути в отдельных случаях может применяться наказание животного. В простейшем виде лабиринт имеет вид Т-образного коридора или трубки. В этом случае при повороте в одну сторону животное получает награду, при повороте в другую его оставляют без награды или даже наказывают. Более сложные лабиринты слагаются из разных комбинаций Т-образных (или им подобных) элементов и тупиков, заход в которые расценивается как ошибки животного (рис, 1). Результаты прохождения животным лабиринта определяются, как правило, по скорости достижения "цели" и по количеству допущенных ошибок.

Метод "лабиринта" позволяет изучать как вопросы, связанные непосредственно со способностью животных к научению (к выработке двигательных навыков), так и вопросы пространственной ориентации, в частности роль кожно-мышечной и других форм чувствительности, памяти, способности к переносу двигательных навыков в новые условия, к формированию чувственных обобщений и др.

Рис. 1. Лабиринты: а - план первого лабиринта, применявшегося в зоопсихологических исследованиях (лабиринт Смолла); б - лабиринт из "мостиков"

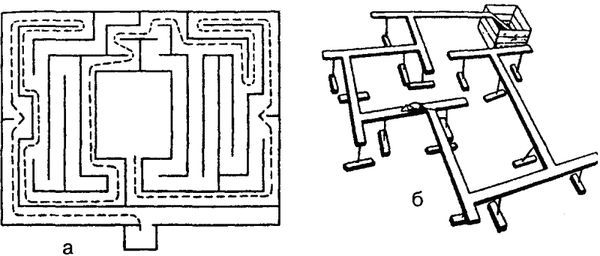

Большинство перечисленных вопросов изучается также методом "обходного пути". В этом случае животному приходится для достижения "цели" обойти одну или несколько преград (рис. 2). В отличие от метода "лабиринта" животное в данном случае непосредственно воспринимает объект (приманку), на который направлены его действия уже в начале опыта. Учитываются и оцениваются скорость и траектория передвижения при поиске обходного пути вокруг преграды. В несколько измененном виде Л. В. Крушинский использовал метод "обходного пути" для изучения способности разных животных к экстраполяции. (Эти эксперименты будут описаны ниже.)

Рис. 2. Постановка опытов по методу "обходного пути" (по Фишелю)