Книга написана для горожан, которые решили окунуться в деревенскую жизнь на время отпуска или навсегда. Прочитав ее, каждый желающий сможет адаптироваться в современной русской деревне, а также взять на вооружение деревенские премудрости и секреты, проживая в загородном доме или на дачном участке. Рассмотрены вопросы становления личного подсобного хозяйства, активного участия в жизни деревенского общества и работы в деревне. Приведены многочисленные советы по ежедневному ведению хозяйства, изготовлению орудий труда, благоустройству территории, ремонту бытовой техники своими руками, рекомендации по содержанию домашних животных. Даны проверенные рецепты напитков различной крепости и блюд на основе даров садового участка.

Описаны хранение и использование целебных трав и многое другое.

Содержание:

Предисловие 1

Глава 1 - Жизнь, работа и инициатива в деревне 2

Глава 2 - Идеи по улучшению качества жизни в деревне и их воплощение 14

Глава 3 - Ремонтируем и восстанавливаем, не выходя из дома 23

Глава 4 - Забота о домашних животных 32

Глава 5 - Гастрономические изыски в деревне 40

Глава 6 - Для здорового образа жизни и релаксации в деревне 45

Жизнь в деревне – как она есть. Заключение от автора 48

Приложение 48

Литература 51

Примечания 51

Андрей Кашкаров

Бывший горожанин в деревне. Лучшие рецепты для загородной жизни

Посвящается моим родителям

Марии Яковлевне и Петру Николаевичу Кашкаровым

Предисловие

Творение всегда больше творца. Поле – крестьянина, скульптура – скульптора. Но именно существование творца делает возможным и существование творения.с

Как и любое имя часто бывает счастливее самого его носителя.

На таком отшибе и покое все, что угодно, в голову может взбрести.

Живя в большом городе, практически не замечаешь масштабов страны, глубинки и каждодневной жизни в ней. А это разные жизни.

"Наблюдая" деревню ежедневно и изнутри, я понял, насколько трудно живется в селах, на земле сейчас, да и всегда было не просто. На протяжении почти всего ХХ века мужику не давали укорениться на земле: обкладывали налогами, раскулачивали, приписывали к заводам, высылали из родных мест, призывали в армию…

Государственная программа в помощь фермерам в начале 90-х годов XX века, едва начавшись, была быстро свернута. А в Верховажье Вологодской области, к примеру, ею пользовались, и не без успеха, такие фермеры, как Н. Н. Негодяев и Б. Н. Трапезников, и не только они одни. Большие деньги были выданы людям в качестве кредитов… А потом программу свернули, и все, в том числе местные владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ), остались со своими дворами один на один, в прямом смысле слова "на бобах", которые еще можно было набрать с огорода. Это не прошло бесследно.

В души людей вселились безверие и апатия ко всему и вся. Вот и отвернулись фермеры от земли, она стала им чужой. Некоторые еще хозяйствуют по привычке – то скотину жалко, то натуральные продукты заготовляют для себя и детей, приезжающих летом, – козье молочко, к примеру, ах как полезно!

В прошлую поездку в Москву я купил литровый пакет козьего (восстановленного!) молока по цене 186 рублей – думал, вспомню деревню. Куда там… Вкус совершенно не тот, что от своих-то козочек. И это гастрономическое откровение провоцирует усомниться в качестве продукта. Коммерсанты готовы идти на любые ухищрения, лишь бы "наварить", а государство, по сути, самоустранилось от контроля за качеством продуктов питания. Из молока – восстановленное молоко (написано мелким шрифтом на упаковке), мясо крупного рогатого скота в городских магазинах (если не парное, которое сразу видно) – импортное, завозное из-за рубежа, субпродукты типа корейки или шинки, бывает, крошатся на зубах, что говорит о "львиной" доле добавленного крахмала (львиной или кенгурячьей? – поскольку так называемая "шинка", говорят, делается из австралийских кенгуру).

Правда всегда была некрасивой, горькой и даже пугающей. Ни власть, ни те, кто используют ситуацию для обогащения, никогда ее не любили. Зачем тащить "чернуху" в массы? – не устают повторять и сейчас. Так и дурят народ. И привели к развалу сельского хозяйства по всей стране, но не в своем кармане.

Но и народ у нас интересный, совершенно апатично смотрит на эксперименты над собой, а значит, вполне заслуживает такого к себе отношения. Это самый логичный вывод, который напрашивается не голословно, а по факту жизни в деревне, по факту желания изменить ситуацию – для чего баллотировался на прошедших в октябре выборах в органы местного самоуправления (практике участия в которых для будущих кандидатов в деревнях посвящена 1-я глава ).

Конечно, кто хочет работать и зарабатывать и не пьет "горькую" кастрюлями, находит дело по душе даже в деревне. Впрочем, желание работать на земле у многих селян сегодня трансформировалось в желание заработать любым путем, а для этого им дают "соломинку" в виде… леса.

Бывает, деревенские жители, посещая по случаю наши города и видя сомнительные "прелести", что доступны здесь в режиме 24 часа в сутки, озлобляются… Им кажется, что наступает предел, когда уже нет сил быть благоразумным "кроликом". Когда становится яснее ясного, что все кролики предназначены на мясо и на шкурки, что выигрыш возможен лишь в отсрочке смерти, а не в качестве жизни. И тогда, доведенная до отчаяния, малая часть "кроликов" может в агонии проявить и впоследствии воспроизвести черты "львиного", хищнического поведения. Это еще одно объяснение предвзятого отношения к горожанам, приехавшим в деревню на "ПМЖ", и даже к… дачникам.

А между тем "в каждый момент нашей жизни мы должны стараться отыскивать не то, что нас отделяет от других людей, а то – что у нас с ними общего" (Джон Рескин).

Первая глава книги – особенная. "Проблемные" вопросы есть в любом хозяйстве, в любой деревне и даже в любой стране. Сегодня в селах эти вопросы касаются в основном занятости, инициативности и образованности жителей, их навыков, умения, толерантности, и… оптимизма.

Буквально вчера мне сообщили, что в районном центре Верховажье закрывается узел связи, вместо него будет работать обычное отделение – как в удаленных деревнях. За последнее время количество народонаселения здесь не уменьшилось, следовательно, сокращение работников связано с общей тенденцией оптимизации расходов. Это еще один повод пополнить число безработных в деревнях. Еще один повод сократить социальную инфраструктуру…

Безусловно, выборная муниципальная (местная) власть (несмотря на то, что у почты, к примеру, есть свои начальники управлений) имеет огромные возможности (административные рычаги) влияния на ситуацию. Поэтому в главе 1 я не мог не коснуться личного опыта участия в выборах и предлагаю свои рекомендации тем, кто неравнодушен к собственной судьбе и судьбе своих детей, кто захочет проявить себя на административном поприще, а главное, – знает как, говоря флотским языком, "повернуть" на развитие вместо прозябания и сумеет изменить жизнь односельчан к лучшему.

Активность населения в рамках закона даст деревням и селам без преувеличения новую жизнь. Сегодня районная газета "Верховажский вестник", де-факто финансово зависимая от главы района (как и во многих других местах, ибо с газетами заключаются договоры на информационное обслуживание, и публикуемые материалы оплачиваются из бюджета района – знаю, как внештатный корреспондент), пассивна в части не то что критики власти, но и освещения мнения, сколь угодно отличного от "пассивно руководящей" линии, а линия эта не бесспорна, учитывая общую тенденцию развала некогда крепких хозяйств. Народ окрестил издание местного разлива "бахвалкой", и неспроста.

Действительно, бабушки по старинке еще читают славословия районным чиновникам (от которого не легче никому), при этом причитая за бутылочкой: "экие придурки", однако и власть, и печать в глубинке должны быть иными, по меньшей мере – более активными и принципиально честными. В этой части деревне архинеобходимо взять лучшее от опыта городского, опыта демократии и образованности кадров на всех уровнях. Впрочем, нет сомнения, что "деревня" выбирает свою жизнь сама, и значит, вполне ее заслуживает. Я лишь предлагаю сделать как лучше, без активных предложений деревня живет десятилетиями и слабеет. Может быть, уже пора попробовать иначе?

Сегодня большинство хозяев (владельцев) фермерских хозяйств – мужчин неравнодушны к усовершенствованиям, изобретениям и техническим новинкам. Главы 2 и 3 книги полностью посвящены техническим устройствам для улучшения быта в деревенском доме.

Без полезных и практически проверенных сведений, помещенных теперь для широкого обсуждения в главу 4 , пожалуй, не может обойтись ни одна книга о деревне, о фермерстве. Здесь дана информация о кормах для животных, полезных приспособлениях, помогающих заботиться о братьях наших меньших. Глава продолжает начатую в предыдущих моих книгах тему об успешном содержании сельскохозяйственных животных в фермерском хозяйстве. Особое внимание уделено в ней кошкам.

Гастрономические изыски в деревне – это сборник местных рецептов, которые селяне каждый раз повторяют (готовят) на свой (новый) лад. Тем не менее, рецепты эти весьма перспективы и гастрономически интересны – поэтому с удовольствием приведены в главе 5 .

Здоровому образу жизни и релаксации в деревне полностью посвящена глава 6 . В ней приведены методы сбора и хранения трав, полезные советы, методика восстанавливающего массажа, которую легко освоит любой желающий, и, конечно же, – "жемчужина" главы – заговоры и приговоры на все случае жизни, которые я прилежно записывал в беседах в местными жителями. Такие откровения не даются просто так, и о них не рассказывают всем. Длительное, а главное искреннее, непредвзятое общение с селянами приоткрывает и этот "железный занавес" на пути горожанина в село, тем самым, давая перспективу воссоздания исторических традиций и краеведческим исследованиям.

В приложении даны непредвзятые мнения о деревне, важные для понимания местных "выражения" с переводом на "русский городской язык", иллюстрирующие деревенский сленг, практические ответы на актуальные вопросы, вызванные публикацией книг серии "Бывший горожанин в деревне" издательства "БХВ-Петербург" в 2010 году.

Глава 1

Жизнь, работа и инициатива в деревне

Периодически к нам приезжают новые люди, то ли дома купить, то ли пожить здесь до старости, и все по очереди воображают, что именно они должны навести порядок. На этом обычно дело и кончается.

Из разговора с местными перед выборами

Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину:

– В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло: зависть, ревность, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк представляет добро: мир, любовь, надежду, истину, доброту и верность.

Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом спросил:

– А какой волк в конце побеждает?

Старик улыбнулся и ответил:

– Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.

Народная притча

"Ежели кто впредь будет чинить какую помеху сельскому хозяйству, вешать того без рассмотрения персоны". Петр I.

Объявление в офисе Россельхозбанка, Верховажье

Верховажье

Верховажье – село, центр Верховажского района Вологодской области. Состоит из застройки домов после пожара 1879 года. Много каменных домов. Верховажье в исторических документах впервые упоминается как погост в 1613 году.

Верховажье в 1678 году стало называться посадом, как крупное поселение, в котором живут ремесленники и торговцы. В посаде насчитывалось 55 дворов. Месторасположение на левом берегу реки Ваги было весьма удобное для развития торговли – здесь шел почтовый тракт на Вологду, Архангельск, по которому все время двигался транспорт и велась торговля. Торговали древесиной, смолой, дегтем, скипидаром, солью, рыбой. Вырубали лес, который сплавляли по большой воде по Ваге, Северной Двине, товары везли на конной тяге в Вельск, а оттуда по железной дороге. В результате, Верховажье активно развивалось.

К слову

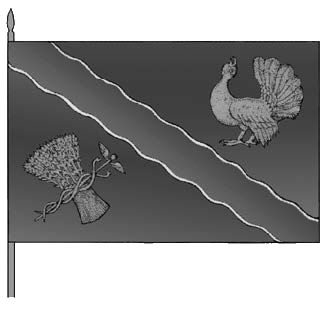

Флаг Верховажья (рис. 1.1) представляет собой изображение на зеленом фоне глухаря и снопа льна, которыми издавна славились сии места, диагональю изображение флага пересекает синяя полоса, символизирующая Вагу. Герб Вельска (районный центр Архангельской области в 40 км от Верховажья) до сих пор украшен бочкой с дегтем.

Школа в Верховажье существовала с 1810 года, но обучались в ней только богатые дети. Поэтому деревня оставалась безграмотной, многие деревенские жители, имея большие семьи, не умели ни читать, ни писать. Начиная с 70-х годов ХIХ века Верховажье традиционно для всего русского Севера было местом политической ссылки.

В 1861 году в Верховажье было уже 528 жилых домов, имелась почта, ратуша, приходское училище, 10 заводов и 2 церкви: Благовещенский храм, построенный на средства жителей, и в центре посада – Успенская соборная церковь с колокольней. Так как дважды деревянные храмы сгорали от молнии, было решено для безопасности строить из камня, таким стал и Успенский собор.

Посад располагался на левобережной части, которая со временем уменьшилась из-за того, что Вага, меняя русло, смыла целую улицу. Каждую весну во время вскрытия льда Вага разливалась, затопляя низкие места. Это была постоянная проблема для жителей Верховажья – иногда затоплялись целые улицы.

Большой урон нанес Верховажью пожар, полыхнувший 31 августа 1879 года и уничтоживший почти полностью древний посад. Пожар бушевал двое суток. Убытки от пожара оказались неисчислимы. Верховажье потеряло былое торговое значение. Уменьшилось население, построенная в начале ХХ века от Вологды на Архангельск (в стороне от Верховажья) железная дорога не способствовала торговле, так как везти товары конной тягой обходилось дорого. Местные купцы пытались поправить положение, вернуть былое торговое значение Верховажью, но вдали от железной дороги у них почти не было шансов.

Культовые камни и достопримечательности

В удаленных от райцентра деревнях Верховажского района сохранились предметы, которые здесь считают краеведческой ценностью. В основном это – культовые камни .

"Ольгин" камень

Один их культовых камней Верховажского района, очевидно, не связан с языческими обрядами. Тем не менее, камень почитаем, хотя и является надгробием. На камне выбито имя "Ольга". Местные жители утверждают, что в этом месте в 1842 году была похоронена поповская дочь Ольга.

GPS-координаты: N 60°37.610', E 42°40.730'

Чудесный (черный) культовый камень

В паре метров от "Ольгина" культового камня находится еще один – черный камень. На этом камне иногда можно увидеть лик старца. Изображение появляется, если отойти от камня на несколько метров.

GPS-координаты: N 60°37.610', E 42°40.730'

"Растущий" культовый камень

Мало кто знает, что в вологодской глубинке есть "родной брат" Синь-камня на Плещеевом озере. Он находится возле деревни Анисимовская Выставка Сибирского сельского поселения. Камень буквально появился из земли несколько десятилетий назад.

GPS-координаты: N 60°35.759', E 42°44.296'

Ильинская часовня (Моисеевская)

Совсем недалеко от трассы М8 на довольно скучном участке от Вологды до Вельска есть умирающая деревня Моисеевская, в которой неплохо сохранилась деревянная часовня. Около часовни стоит незатейливый стол, на котором можно устроить пикник. Церковь находится на высоком месте, с которого открывается замечательный вид на окрестный пейзаж.

GPS-координаты: N 60° 34.968', E 41° 42.450'

Культовый камень "Медведь"

Камень этот, очевидно, был частью или центром языческого святилища. Охотники в старину традиционно приходили к камню – посидят у него, и охота удается. На камне много раз наносили надписи, но они по непонятной причине исчезали. На камне и вокруг него зимой никогда нет снега.

GPS-координаты: N 60°36.870', E 42°40.547'

Писаный камень

Два века назад верховажские купцы как-то узнали, что под неким камнем в окрестностях Верховажья зарыто сокровище. Мужики дождались полнолуния и пришли на то место. Но когда стали ворочать камень, он покатился сам собой и отдавил ногу одному из них. Наверное, поэтому мужички прокляли камень.

GPS-координаты: N 60°42.784', E 42°03.560'

Алексеевская ярмарка

В середине ХIХ века в Верховажье проходила Алексеевская ярмарка, о которой в 1860 году написано: "Алексеевская ярмарка во всем Вельском уезде первая и лучшая, на нее приезжают купцы и крестьяне, сплошь заполняя всю торговую площадь, составляют численность не менее 12 тысяч человек и ведут торг".

В 2003 году ее возродили, ярмарка проходит ежегодно в летнее время и довольно успешно. Занимает весь центр посада и прилегающие к нему улицы. Везде стоят вплотную друг к другу торговые палатки со всякими товарами, привезенными из округи и разных городов не только Вологодской области. Здесь можно купить все, что угодно.

К слову

В 2009 году на Алексеевской ярмарке я приобрел целый набор мужских и женских предметов верхней одежды из льна. При случае я обратил внимание на стоимость аналогичных товаров в Вологде, Москве и Санкт-Петербурге. В сравнении с Петербургом на верховажской ярмарке цена оказалась завышенной в 1,8 раза. Выводы делайте сами.

Вот такова тихая деревня, где я и оказался. Из ценных для горожанина достопримечательностей, пожалуй, тут смотреть особливо более не на что.