Вспомним, как один из знакомых Браммелла, незнатный мистер Р., желая обратить на себя внимание знаменитого денди, устроил в его честь обед и даже предоставил ему право позвать сотрапезников по собственному вкусу. Браммелл пригласил своих друзей, они отлично отобедали, однако единственным поводом для недовольства денди стал тот факт, что "мистер Р. осмелился сесть с нами за один стол и тоже пообедать!". Здесь уже идет полное выворачивание наизнанку роли хозяина: гость нагло узурпирует его права и третирует хозяина как человека второго сорта.

Вполне возможно, что в таких историях мы также имеем дело с перифразом известных эпизодов из биографии знаменитого афинского красавца Алкивиада, позволявшего себе надменное отношение к заискивающим перед ним людям. Так, например, он неприязненно относился к некоему Аниту, сыну Антемиона. "Тот любил Алкивиада и однажды, ожидая к ужину несколько иностранных друзей, пригласил и его. Алкивиад отказался от приглашения и, напившись допьяна с товарищами у себя дома, вторгся с толпой товарищей к Аниту; остановившись в дверях мужской комнаты и увидев столы, на которых стояло очень много золотой и серебряной посуды, приказал рабам взять половину и нести к себе домой; совершив это, он удалился, не удостоив войти. Некоторые из приглашенных, возмущенные, стали говорить о том, как нагло и высокомерно вел себя Алкивиад. "Напротив, – сказал им Анит, – он был снисходительным и гуманным: ему никто не мешал забрать все, а он нам часть оставил"".

Браммелл, безусловно, знал биографию Алкивиада – ведь ее изучали в английских колледжах, а Алкивиад был одним из самых популярных античных героев именно в XIX веке (Байрон так вообще ценил его больше всех). Конечно, нельзя на сто процентов утверждать, что это сознательный перифраз, но сходство моделей поведения лежит на поверхности.

В обоих случаях бросается в глаза наглость: у Браммелла – утонченная и холодная, а у Алкивиада – прямая и брутальная, не прикрытая иронической дендистской вежливостью. Алкивиад берет посуду по праву знатного и сильного (и любящий его Анит признает за ним это право). Браммелл же как будто имитирует эту аристократическую спесь, но уже по-игровому, отстраненно, легко. "Денди – человек дерзающий, но в дерзании знающий меру и умеющий вовремя остановиться", – замечал Барбе д’Оревильи.

Обоих щеголей роднит готовность нарушить общественные условности. Порою Алкивиад не стесняясь сразу дает выход своему темпераменту. "Алкивиад пришел к учителю и попросил книгу Гомера. Когда тот ответил, что никаких сочинений Гомера у него нет, он ударил его кулаком и вышел". Алкивиад готов оскорбить человека и просто на спор, дабы показать, что ничто ему не помеха: "Он дал пощечину Гиппонику, отцу Каллия, имевшему большую славу и влияние, благодаря как богатству, так и происхождению, – не в гневе и не из-за какой-либо ссоры, а просто для смеха, уговорившись с приятелями".

Здесь оскорбление направлено уже на знатного гражданина по принципу "чем крупнее дичь, тем больше триумф охотника". И если смиренный Анит так и остался среди разграбленного пиршества, то перед Гиппоником Алкивиад на следующий день идет извиняться и проявляет гипертрофированное раскаяние: "На другой день утром Алкивиад пришел к дому Гиппоника; постучавшись в дверь, он вошел и, сняв гиматий, отдался во власть хозяина, прося, чтобы тот наказал его плетью. Гиппоник простил его, перестал гневаться и впоследствии отдал за него свою дочь Гиппарету". Как видно, дерзость молодого человека все же уравновешивается раскаянием и в целом прочитывается в контексте аристократического кода поведения: Гиппоник, как это ни парадоксально, видит в нем "своего".

Сравним эту историю с эскападой Браммелла, когда он решил поиздеваться над известным ученым, членом Королевского общества Снодграссом. Опять же на спор с приятелями он постучал в окно ученого в три часа утра, и когда тот в панике высунулся в ночной рубашке на мороз, решив, что в доме пожар, Браммелл вежливо спросил его: "Простите, сэр, Вас зовут Снодграсс?" Ученый опешил и кивнул, после чего Браммелл задумчиво протянул: "Снодграсс, Снодграсс – какое чудное имя, клянусь, в высшей степени чудное, ну что же, мистер Снодграсс, доброе утро!"

Браммелловские шутки, пожалуй, более гуманны, чем выходки Алкивиада (все же, если сравнивать чисто физический ущерб, заставить жертву высунуться на холод в три утра лучше, чем дать пощечину). Они уязвляют скорее морально, превращая человека в посмешище. Но все совершается в игровом ключе, сценично и порой с размахом. И делается это в рамках почтенной культурной традиции. В Англии традиция таких шуток именуется "practical jokes" – розыгрыши. Классический пример розыгрыша – история с париком одного французского маркиза-эмигранта. Браммелл с друзьями посыпали парик маркиза вместо обычной пудры сахарной, так что он оказался "bien sucré". За завтраком на парик маркиза слетелось целое полчище мух. Бедняга сначала отмахивался, затем стал энергично трясти головой, пытаясь отогнать непрошеных пришельцев; сладкие липкие струйки потекли у него по лбу. Наконец, весь облепленный мухами, он, схватившись за голову, стремглав выбежал из комнаты. Браммелл, естественно, больше всех недоумевал, за что мухи невзлюбили несчастного маркиза.

Если сопоставить розыгрыши (practical jokes) c подколками (cuttings), то отличие будет вполне очевидно: розыгрыши смешны именно как действие, перформанс, в то время как эффект "подколки" базируется на остроумной реплике. Шутка с мистером Снодграссом – розыгрыш, но благодаря пожеланию доброго утра эта история уже тянет на "подколку". Кроме того, подколка часто направлена на разоблачение завышенных социальных претензий, развенчание высокомерия или угодливости; розыгрыш может быть просто чистым искусством, забавой, как в случае с насахаренным париком. При этом он иногда бывает довольно грубым и даже физически болезненным для жертвы.

Подобные розыгрыши были популярны в среде английских щеголей – как предшественников, так и современников Браммелла. Ими увлекался патриарх всех франтов Джордж Селвин, которого Браммелл очень уважал. Но здесь важно не упустить из виду историческое различие. В XVIII веке розыгрыши были тесно связаны с просветительской традицией и нередко имели аллегорический смысл: автор розыгрыша как театральный режиссер желал таким образом преподнести и участникам, и свидетелям действа совершенно конкретный моралистический или образовательный "урок". А позднее, к началу XIX столетия, такие шутки уже теряют этот ясный дидактический замысел и чаще всего осуществляются просто как эксцентричная забава, "just fun". Строго различить эти два полюса, конечно, возможно не во всех случаях, но хотя бы заметим тенденцию.

Джозеф Аддисон в "Зрителе" повествует о шутниках из Бата. Один из них специализировался на дидактических розыгрышах.

Он приглашал к себе на обед компанию людей, объединенных по принципу общего недостатка. Один раз он собрал у себя говорунов, склонных к паразитическим оборотам в речи: они непрерывно вставляли в любую фразу выражения типа "итак, сэр", "послушайте", "то есть", "видите ли" и т. д. Когда завязался общий разговор, каждый обратил внимание на раздражающий дефект в речи своего собеседника, но через некоторое время понял, что сам страдает аналогичным недостатком. Осознав это, члены компании стали изъясняться без излюбленных оборотов и вскоре избавились от вредной привычки насовсем.

В другой раз были собраны любители ругаться. После второй бутылки, когда у приглашенных развязался язык и посыпались крепкие выражения, хозяин приказал слуге, спрятанному за ширмой, записывать услышанное. Общий текст записи составил десять страниц, из них восемь составляла отборная брань. Последующее чтение, когда участники обеда протрезвели, как и следовало ожидать, также возымело нравоучительное действие на адептов сквернословия. А хозяин даже поделился с присутствующими полезной мыслью, что хорошо бы ввести налог на брань – глядишь, и казна пополнилась бы!

Аналогичным образом "пробудились от многолетней летаргии" словоохотливые любители рассказывать длинные истории, когда были вынуждены подолгу выслушивать друг друга. Собственно, тактика устроителя этих показательных сборищ состояла в том, чтобы люди взглянули на себя со стороны и вдруг поняли, что принадлежат к определенному типу. А уж дальше открывалась заманчивая перспектива прогресса просвещения и смягчения нравов.

Это была совершенно классическая для той эпохи установка: нужно просто создать подходящие условия, чтобы сработал разум, заложенный в каждом. И если получится еще при этом и смешно, то тем лучше. В этом плане осознание собственной неуникальности – то есть принадлежности к определенному типу – замечательно облегчает задачу. "Тип" рассматривался как в моральном, так и в физиологическом аспекте: в XVIII веке были популярны всяческие классификации лиц, характеров, физиогномические исследования – вспомним хотя бы изыскания известного художника У. Хоггарта в Англии, Шарля Лебрена во Франции и Лафатера в Швейцарии.

В этом контексте нас уже не столь удивит другой розыгрыш шутника из Бата. Однажды он собрал у себя за столом людей, отличавшихся особо длинными подбородками. У каждого из гостей "рот находился в центре лица". Вначале никто не догадывался, что свело их вместе, но затем, присмотревшись друг к другу, они оценили замысел хозяина и восприняли это "с доброжелательным юмором". Такая "тема" розыгрыша – демонстрация любопытства по отношению к разнообразию "человеческой природы", жест сродни коллекционированию редкостей (кстати, кунсткамеры – тоже культурный продукт этого времени). Но здесь подчеркнута и юмористическая составляющая розыгрыша – приглашены люди, "имеющие в лице нечто бурлескное и забавное".

Эстетические теории XVIII – начала XIX века недвусмысленно акцентировали, что юмор подразумевает именно несколько абстрактный взгляд на человека как проявление коллективной сущности: "Для юмора не существует отдельной глупости и отдельных глупцов, а существует только Глупость и безумный мир", – писал Жан Поль. И ему вторит Зольгер: "В юмористическом изображении целью художника ни при каких обстоятельствах не может являться только единичное… но всегда общее и целое".

Можно, конечно, посмотреть на розыгрыши и с другой стороны – а каково было подопытным кроликам? Они не всегда относились к происходящему "с доброжелательным юмором", иногда обижались. Так было, когда все тот же остроумец собрал у себя заик и велел слуге записывать их высказывания. За первым блюдом было произнесено в общей сложности 20 слов, за вторым один гость четверть часа пытался сообщить, что утка и аспарагус удались на славу, а второй еще столько же времени потратил на то, чтобы выразить свое полное согласие с этой точкой зрения. В итоге один из приглашенных понял замысел даже до оглашения текста записи, оскорбился и ушел, а потом написал письмо обидчику с вызовом на дуэль. Дело едва удалось замять стараниями друзей. Но все же в большинстве случаев невольные участники воспринимали розыгрыши достаточно терпимо: например, обладатели длинных подбородков после описанного вечера даже подружились и впредь жили в "полном согласии". Юмористическая традиция процветала в Англии и в XIX веке, причем со временем все яснее обозначалась чисто развлекательная суть розыгрыша, а дидактизм, наоборот, становился все менее актуальным. Это нашло выражение в понятии "эксцентрики". В эпоху Регентства существовал клуб эксцентриков, членами которого были Фокс, Шеридан, лорд Питершем, Броуэм и Теодор Хук. Они специализировались на розыгрышах.

Член клуба эксцентриков, драматург Р.Б. Шеридан, написавший "Школу злословия", однажды подстроил такую "практическую шутку": его приятель Тикелл погнался за ним по темному коридору, в котором на полу были расставлены тарелки. Для себя Шеридан благоразумно оставил узкую тропинку среди тарелок, а Тикелл бежал, не разбирая дороги, несколько раз спотыкался, падал, разбивая тарелки, и в результате сильно порезался осколками. Потом, когда он лежал и поправлялся, его навестил лорд Таунсхенд и после формальных соболезнований не удержался и сказал по поводу хитрости Шеридана: "Да, но как замечательно все было подстроено!" Вот так: восхитился красотой розыгрыша как эстет, невзирая на страдания друга.

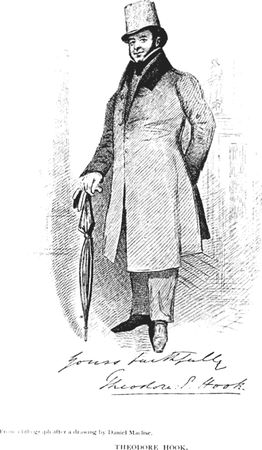

Самым, пожалуй, знаменитым шутником в эпоху Регентства слыл Теодор Хук (1788–1841). Про него говорили, что "он превосходилвсех по способности развлекать" (was much more entertaining). Хук был блестящим светским остроумцем – в Англии этот тип называют "society wit". Он мог с ходу сочинить изящный каламбур, импровизировать песенки, сидя за роялем в салоне. Записные остроумцы – Хук, Сидни Смит, Сэмюэл Роджерс, Генри Латтрелл – составляли особую категорию посетителей светских обедов – их всегда приглашали вне зависимости от знатности и богатства. Их ценили за "conversational powers" – умение рассказывать занимательные истории и шутить. В этом плане они были похожи на денди, которых тоже принимали в высшем обществе за вкус и элегантность, а не благодаря аристократическому происхождению. Таланты денди и остроумца часто сочетались в одной личности, но не обязательно. Браммелл счастливо соединял в себе обе ипостаси, равным образом как и его приятель лорд Алванли. А вот Теодор Хук отличался именно в амплуа остроумца, но не денди.

Однажды он обратился с вопросом к случайному прохожему, который привлек его внимание необычайно пышным костюмом: "Ради бога, простите, но Вы представляете из себя нечто особенное?" Это был вопрос в духе Браммелла, нацеленный на критику неумеренно разряженных франтов. Его шутки часто строились на каламбурах. По поводу похорон своего знакомого театрала он сказал: "I met him in his private box going to the pit" – вполне в традиции британского черного юмора.

Хук зарабатывал на жизнь литературным трудом, издавая журналы "Джон Буль" и "Новое ежемесячное обозрение", а в 1812 году даже был назначен главным казначеем острова Маврикий; там он, правда, продержался не так уж долго и, вернувшись в Англию, вновь стал посещать светские обеды в качестве главного юмориста. Теккерей запечатлел его эксцентричный характер в лице одного из персонажей "Ярмарки тщеславия", а в романе Дизраэли "Вивиан Грей" он фигурирует как Станислав Хоукс. Характерная деталь, типичная для любителей розыгрышей: Хук коллекционировал вывески, дверные молотки, шнурки от звонков и даже умудрился стянуть на аркане фигуру орла, красовавшуюся на крыше гостиницы. В его собрании числились даже деревянные гномики, которых в Англии нередко ставят у входа в паб.

Д. Маклис. Портрет Теодора Хука