Цементный раствор

Это наиболее прочные строительные растворы, способные затвердеть как на воздухе, так и во влажной среде и даже в воде. Начало схватывания таких растворов происходит в среднем через 30–40 мин, а окончательное затвердевание – через 10–12 ч. В силу высокой прочности и хорошей влагоустойчивости цементных растворов их применяют для возведения печных труб и кладки фундамента, так как эти элементы печи могут постоянно находиться в сырости или в зоне сильных перепадов влажности.

В качестве заполнителя в цементные растворы обычно идет песок в пропорциях, варьирующихся от 1: 1 до 1: 6 (1 – цемент, 6 – песок). Для сохранения прочностных и влагоустойчивых качеств цементного раствора рекомендуется использовать его в течение часа после замеса.

При кладке фундамента на влажном грунте и возведении частей трубы, выходящих за уровень крыши, рекомендуется использовать смешанные цементные растворы. В такой раствор обычно входят два вяжущих элемента и заполнитель. Ярким примером смешанного цементного раствора служит смесь цемента, известкового теста и песка. Такой раствор при застывании имеет высокую прочность и влагоустойчивость. Его примерный состав:

– 1 часть цемента;

– 2 части известкового теста;

– 6–12 частей песка.

Но зачастую в печном строительстве требуются и более прочные растворы. Так, для монолитных очагов открытого огня применяются жаростойкие бетонные смеси. Примерный состав одной из них следующий:

– 1 часть цемента марки 400–600;

– 2 части щебня из красного кирпича;

– 2 части кварцевого песка;

– 0,3 части шамотного песка.

Иногда в силу изменений конструкции печи или очага, если они, к примеру, не вписываются в заданный промежуток, приходится изготовлять несколько строительных блоков в домашних условиях. Для такого случая можно воспользоваться следующей огнеупорной смесью:

– 1 часть цемента марки 400–600;

– 2 части щебня из огнеупорного кирпича;

– 2 части обыкновенного песка;

– 0,3 части шамотного песка.

Приготовив раствор, нужно залить его в специальную форму – опалубку. В сущности, опалубка – тот же деревянный ящик заданной формы, но не сбитый, а с разборными стенками и без крышки. В опалубке блоки выдерживают в течение месяца, поддерживая высокую влажность. Для этого блоки накрывают полиэтиленовой пленкой и смачивают водой первые 5–7 дней.

Известковый раствор

Как и цементные, известковые растворы обладают высокой прочностью и отличной влагоустойчивостью. Их применяют для кладки фундаментов и печных труб, находящихся над уровнем кровли. В состав таких растворов в разных пропорциях входят известковое тесто, песок и вода.

Качество известкового раствора прежде всего зависит от правильного гашения извести. Комовую известь заливают водой в творильном ящике и выдерживают до полного гашения, время от времени подливая воду. После того как известь закончит кипеть, ее сливают в другую емкость.

Лучшим местом для хранения извести считается специальная земляная яма, обшитая досками. Помещенная в такую яму и засыпанная полуметровым слоем земли известь способна сохранять свои рабочие свойства долгие годы. Тем более что после гашения известь рекомендуется выдержать не менее месяца для улучшения ее качеств, которые совершенствуются прямо пропорционально сроку выдержки.

Приготовить известковый раствор несложно. Для этого известковое тесто процеживается через сито и смешивается с заранее просеянным через мелкую сетку песком, после понемногу добавляется вода при постоянном перемешивании смеси. Так известковый раствор доводится до нужной густоты.

На 1 часть известкового теста рекомендуется брать 2–3 части песка. Свежие известковые растворы, в отличие от цементных, сохраняют свои рабочие свойства в течение нескольких суток. Для повышения прочности известкового раствора в него можно добавить цемент, а для сокращения времени застывания, например, при оштукатуривании – гипс.

Известковый раствор также разделяется по степени жирности. Она достаточно легко определяется: уже готовый раствор перемешивают деревянной лопаткой в течение нескольких минут, после чего оценивают степень прилипания раствора к лопатке. Тощий раствор к ней липнуть не будет, жирный покроет деревянную поверхность толстым слоем, нормальный же, самый лучший для кладки, образует на лопатке тонкий слой или останется на ней местами. Изменить степень жирности раствора можно с помощью внесения в него недостающих компонентов. Так, для увеличения жирности в случае, если раствор слишком тощий, нужно добавить известковое тесто, для снижения – песок.

Общие правила проведения каменных работ при кладке печей

Как и при любом серьезном деле, на рабочем участке требуется поддерживать строгий порядок, и каждая вещь должна, что называется, знать свое место. Если вы сразу не привыкнете к этому, то работать вам будет очень сложно и много времени и сил будет уходить впустую, например на то, чтобы найти молоток или замесить недостающую часть раствора для укладки двух-трех кирпичей.

Подготовку своего рабочего места начните с размещения основных инструментов, материалов и приспособлений. Емкость для раствора расположите сбоку от строящейся печи, туда же положите кирпичи, как полнопрофильные, так и неполномерные, взяв их с запасом, чтобы в самый разгар строительства не пришлось за ними идти. Не забудьте, что под рукой всегда должно быть рабочее ведро с водой для споласкивания кельмы. Ну и конечно, есть набор инструментов и мелочей, без которых ни один серьезно настроенный на работу мастер обойтись не сможет: молоток, уровень, карандаш, рулетка и пр.

Раскладка кирпича

Разложите кирпич в соответствии с чертежом, не скрепляя его раствором. Выложив первый ряд, приступайте к выверке местоположения дымовой трубы. Для этого первый ряд считайте последним и производите на нем выкладку из кирпича трубы.

Затем к намеченной трубе опустите от потолка отвес и определите место, в котором она будет выходить сквозь потолочное перекрытие на крышу. Необходимо также проследить дальнейшее направление трубы – до кровли.

После этой операции выверите правильность углов кладки и параллельность стенок печи стенам помещения. Если печь имеет форму буквы "Т", каждую из двух ее "перекладин" нужно выверить в отдельности.

Поскольку необходимо добиться максимальной плотности кладки, кирпичи нужно тщательно подогнать друг к другу, при необходимости подтесывая их.

Завершив все измерительные операции, положите угловые кирпичи на раствор, определив, одинаковы ли их уровни с помощью правила и уровня. Теперь можно приступить к кладке рядов. Если печь имеет большие размеры, между угловыми кирпичами натяните причалку, чтобы обеспечить ровность кладки по горизонтали – этот прием используется при кладке стен зданий. Сначала выложите наружный ряд, затем внутренний – его можно класть на глаз, без особой подгонки.

Если вы работаете с полномерным кирпичом, кладка второго ряда насухо необязательна.

Особенности печной кладки

Печная кладка должна иметь тонкие швы, вертикальные углы, горизонтальные ряды, гладкую поверхность. Печь возводят на прочном фундаменте. Если ее приходится класть на фундаменте от старой печи, его при необходимости предварительно ремонтируют и меняют гидроизоляционную прокладку. Размеры фундаментов в плане могут быть равными размерам печи или несколько больше. Если печь устанавливают около стены дома, то между фундаментом печи и стеной оставляют промежуток не менее 30–50 мм, заполняемый песком. Подошва фундамента заглубляется в грунт на 500–600 мм, причем выемку делают несколько большей, чем фундамент. Дно выемки выравнивают и уплотняют тяжелой трамбовкой, после чего закладывают подошву фундамента, или первый ряд его кладки. Фундамент можно делать из камня, бетона и хорошо обожженного кирпича, например железняка.

Каменную кладку нужно вести с хорошей перевязкой швов, от этого зависит качество кладки, ее прочность. Между камнями не должно быть пустот, которые могут привести к неодинаковой осадке и перекосу печи. Если сооружают монолитный фундамент, то в выемке ставят опалубку и заливают ее бетоном. Для большей прочности желательно в бетон вставить куски арматурной стали. Кладку любого фундамента заканчивают на два ряда кирпичей (130–150 мм) ниже уровня чистого пола. Поверхность фундамента должна быть точно горизонтальной.

Если фундамент отлит из бетона, его выдерживают 2–3 нед, прежде чем приступить к кладке печи. На подготовленный фундамент как можно ровнее укладывают один ряд кирпичей и покрывают его двумя слоями толя или рубероида для гидроизоляции от почвенных вод. На толь кладут 2-й ряд кирпичей, который должен находиться на одном уровне с полом, выше начинается собственно печная кладка.

Для фундамента лучше всего подойдет цементный раствор, состоящий из 1 части цемента (марки 400) и 5 или 6 частей песка, или цементно-известковый раствор, в котором на 1 часть цемента приходится 0,7 части известкового теста и 6,5 части песка. На выполненной кладке с помощью угольника, рейки или правила, метра или шпагата размечают форму будущей печи. Затем насухо раскладывают кирпичи, проверяют, соблюдается ли перевязка швов и какова их толщина. После этого укладывают весь 1-й ряд на растворе и снова проверяют его по уровню. Толщина швов должна составлять 4–5 мм для кладки из обыкновенного кирпича и 3 мм – для кладки из тугоплавкого и огнеупорного кирпича. Горизонтальные и вертикальные швы должны быть полностью заполнены раствором – через толстые незаполненные швы легко вылетают искры, что может привести к пожару.

Кроме того, даже в заполненных толстых швах часто образуются трещины, сквозь которые в печь или дымовые каналы проникает холодный воздух. Он нарушает тягу и создает дымление. В процессе работы печную кладку надо периодически проверять по горизонтали, вертикали и боковым сторонам. Так как на это затрачивается довольно много времени, кладку печи лучше выполнять в направляющих стойках или в передвижной опалубке – ящике без дна, который движется по стойкам, установленным и закрепленным строго вертикально. Как только опалубка заполняется кирпичной кладкой, ее поднимают на нужную высоту и вновь закрепляют. По ходу кладки внутренние и наружные поверхности очищают от излишков выдавленного раствора (руками или кельмой), а внутренние поверхности топливников и дымоходов, кроме того, швабрят или протирают мокрой тряпкой.

Нельзя обмазывать глиняным раствором топливники и дымоходы, так как высохший раствор быстро отваливается и засоряет их. Дымовые каналы, топливники, внутренние поверхности труб следует делать как можно более гладкими, без неровностей, которые препятствуют хорошему движению газов и ухудшают работу печи. Все повороты и углы в каналах надо обязательно закруглять, а сужения или расширения делать плавными, чтобы улучшить тягу. Колосниковые решетки располагают ниже топочного отверстия на 1–2 ряда кладки (70–140 см) с зазором между решеткой и кладкой не менее 10 мм по всему периметру. Если этого не сделать, то расширяющийся металл решетки расстроит кладку.

Чугунные плиты или чугунный настил укладывают на тонкий слой глиняного раствора строго горизонтально. Предназначенные для кладки печи кирпичи предварительно сортируют.

Самые хорошие кирпичи, с плоскими гранями, без трещин и сколов, используют для кладки топливников и дымовых каналов. Кирпичи подбирают одинаковой толщины, в противном случае получить ровные тонкие швы практически невозможно.

Дымовые каналы, топливники и другие части печи, подверженные воздействию высокой температуры, рекомендуется складывать из целых кирпичей, так как сколотые и отесанные кирпичи менее прочны и быстро разрушаются. Обычно печи кладут в 1/2 кирпича, но бывают печи и в 1/4 кирпича, и в 3/4 кирпича, и в 1 кирпич. В процессе кладки кирпичи приходится выкладывать по-разному: плашмя (в 1/2 кирпича), на ребро (в 1/4 кирпича), стоймя.

Для перевязки швов в зависимости от размера печи применяют целый кирпич или его части – четвертки, половинки, трехчетвертки. Хорошей считается такая перевязка, когда перекрываемый шов оказывается под серединой кирпича, удовлетворительной – при перекрытии 1/4 кирпича и неудовлетворительной – при перекрытии менее 1/4 кирпича. Каждый ряд кладки проверяют, неточности исправляют.

При кладке печи часто приходится уменьшать размер кирпичей или же изменять их форму. Для этого кирпичи колят и отесывают с помощью печного молотка или кирочки. При раскалывании кирпич берут поперек левой рукой, а правой наносят молотком по заранее сделанной на кирпиче насечке достаточно сильный удар. Чтобы было удобнее работать и получалась красивая кладка, кирпичи предварительно отбирают и раскладывают по ряду с таким расчетом, чтобы шов между ними был 4–5 мм.

Подобранные кирпичи снимают и укладывают в определенном порядке, а затем по одному, смочив в воде, кладут на глиняном растворе на место. Если кирпичи нормально обожженные, то их опускают в воду для вымачивания на несколько минут, пока из них не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Если кирпичи недожженные – алые, их не вымачивают, а только ополаскивают водой. Раствор накладывают на кирпич кельмой или рукой и размазывают ровным слоем нужной толщины по постели кирпича, уже уложенного в кладку. Вынутый из воды кирпич сразу же укладывают на место, предварительно намазав его вертикальную грань небольшим количеством раствора для образования вертикального шва. Уложенный на место кирпич сильно прижимают одной или обеими руками и притирают к раствору, двигая его взад и вперед, добиваясь тем самым получения возможно более тонкого шва.

Иногда раствор наносят не на уложенный слой кирпичей, а на укладываемый кирпич, только что вынутый из воды. Если кирпичи выдерживают вымачивание, то лучше всего опускать в воду сразу целый ряд кирпичей, а затем по одному вынимать и класть на место. Кирпичи и раствор надо укладывать быстро и точно, так как обезвоженный кирпичом раствор быстро густеет и его нельзя будет тонко разровнять.

Не следует применять очень густой раствор, так как выдавить его излишки и получить тонкий шов будет очень трудно; раствор должен быть достаточно жидким, чтобы при незначительном нажиме на кирпич во время кладки его излишки легко выдавливались из швов. Печи, сложенные из вымоченного кирпича, требуют длительной сушки. Если естественная сушка в течение 7–10 дней невозможна, надо 2–3 раза в сутки протопить ее, используя небольшие порции топлива (15–25 % от нормального количества), при полностью открытых дверцах, задвижках, вьюшках.

Сушка считается законченной, когда на поверхности печи перестанут появляться сырые пятна, а на задвижке или вьюшке следы влаги (конденсата). Приборы (дверцы, задвижки, чистки и др.) необходимо ставить как можно прочнее. Крепление проволокой не всегда надежно, так как часто она быстро перегорает. Поэтому рекомендуется крепить их на лапках – стальных полосках, одним концом приклепанных или привинченных к прибору, а другим – заделанных в кладку. Устанавливать приборы вплотную к кладке нельзя, так как металл, расширяясь, может расстроить кладку. Поэтому с каждой стороны прибора надо оставлять зазор не менее 5 мм, который заполняют шнуровым асбестом. Можно зазор заполнить и листовым асбестом, но укладка его труднее и не всегда он плотно укладывается.

Во всех печах обязательно устраивают чистки, через которые удаляют сажу из каналов. Если чистка закрывается дверцей, после постановки чистка закладывается кирпичом, поставленным на ребро и скрепленным с кладкой глиняным раствором. Делается это для противопожарной безопасности и для того, чтобы в чистке не было сквозных щелей, через которые в каналы может проникать холодный воздух, охлаждающий печь. Для удаления сажи кирпич вынимают, а затем снова ставят на место. Если дверок у чисток нет, их закрывают половинками кирпича на растворе, но так, чтобы эти половинки выступали за лицевую сторону кладки на 5–10 мм; это укажет местонахождение чистки и поможет вынуть кирпич из отверстия. Иногда вместо дверок ставят чистки-коробочки из кровельной стали такого же размера, как и прочистные дверцы.

Чистка-коробочка – это рамка, в которую входит коробочка, заполненная куском кирпича на глиняном растворе (толщина кирпича должна быть равна толщине стенки печи). Можно обойтись коробочкой без рамки, вставив ее в отверстие кладки и обмазав глиняным раствором. Коробочки легко изготовить из кровельной стали. При установке задвижек необходимо проверить легкость их хода и отсутствие больших зазоров в закрытом состоянии (это рекомендуется сделать при покупке).

В процессе кладки раствор должен заполнять все пространство между кирпичами, как горизонтальные швы, так и вертикальные, в противном случае будет постоянная утечка дыма.

Швы старайтесь делать как можно тоньше, максимальная толщина шва для огнеупорного кирпича – 3 мм, для керамического – 5 мм.

Если вы заметили, что неправильно установили тот или иной кирпич, ни в коем случае не сдвигайте его. Такой кирпич следует снять, очистить от раствора и положить заново. Придать швам декоративный вид можно с помощью расшивок.

В печном строительстве существуют те же разновидности обработки швов, что и в строительстве зданий.

Расшивки вогнутой формы позволяют получить выпуклый шов, расшивки круглого сечения – вогнутый. Рекомендуем обработать швы до того, как схватится раствор: это менее трудоемкий процесс, чем расшивка схватившегося раствора, да и качество будет заметно лучше.

Для хорошего заполнения швов раскладку раствора лучше производить рукой, используя кельму лишь для кладки рядов ниже уровня топки.

Залог крепкой конструкции – правильная укладка кирпича, поэтому обязательно выполняйте перевязку швов, то есть шов каждого следующего ряда должен быть смещен относительно предыдущего наполовину. Также допускается перевязка швов на четверть, но она считается декоративной и в данном случае нежелательна.

Арки и своды

Выполнение печных перекрытий и сильно нагревающихся частей печи должно выполняться только из соответствующего кирпича. Исключается применение любых металлических частей, например: плит, полос и т. д.

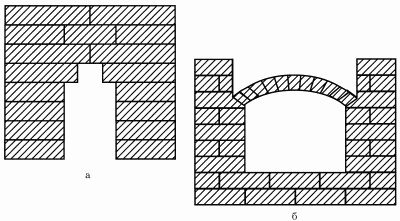

Есть два основных вида перекрытий топливника и внутренних проемов:

– на выпусках;

– арочное (свод).

Такой тип перекрытий, как на выпусках, применяется в случаях, когда ширина проема не более 1 кирпича (рис. 56 а). В том случае, если ширина проема – 1 кирпич и более, следует воспользоваться арочным перекрытием (рис. 56 б).

Рис. 56. Печные перекрытия: а – на выпусках; б – арочное (свод).

Несомненно, выполнить арочное перекрытие гораздо сложнее, чем перекрытие на выпусках. Техника кладки такова: кладка свода осуществляется на основе выпуклой опалубки (рис. 57), опалубка, в свою очередь, держится за счет кружал – досок длиной в один пролет. Кружала снизу крепятся с помощью подкружальных досок и устанавливаются на стойках-опорах в топливной камере таким образом, чтобы края совпадали с основанием пят – стесанных под определенным углом кирпичей.