При коронарной болезни страдает кровоснабжение сердца; а следовательно, доставка к нему кислорода снижается; окись углерода усугубляет ситуацию, так как препятствует переносу кислорода из крови в ткани человека. Таким образом, воздействие окиси углерода (а возможно, и вдыхание никотина) повышает вероятность инфаркта миокарда у лиц с коронарной недостаточностью. Систематическое поступление в организм окиси углерода способствует развитию атеросклероза, а следовательно, и коронарной болезни и инфаркта миокарда. По данным вскрытий, у курящих в любом возрасте атеросклероз выражен сильнее, чем у некурящих; опытами на животных также установлено, что окись углерода повышает содержание холестерина в крови и вызывает развитие атеросклероза.

Неудивительно, что у курящих резко повышена частота заболеваний дыхательных путей, – хронического бронхита и эмфиземы. Эти болезни, ежегодно убивающие десятки тысяч и калечащие еще большее число людей в Европе и Северной Америке, только в текущем столетии были признаны проблемными. Двойная атака на легкие загрязненного воздуха и табачного дыма, безусловно, объясняет постоянно возрастающую частоту заболеваний дыхательных путей. Но главным виновником, по-видимому, остается табак. Число случаев смерти от хронического бронхита и эмфиземы среди курящих в 5 раз больше, чем среди некурящих.

Добровольное вдыхание угарного газа и канцерогенов – это одно; выброс их в воздух, которым дышат люди, – совсем другое. В накуренной комнате или машине некурящие люди вдыхают смолистые вещества, никотин и угарный газ так же, как и сами курильщики, и у тех и у других происходят изменения в крови. Таким образом, дым, выпускаемый курильщиками, влияет и на сердце некурящего. При исследовании, проведенном в одном плохо вентилируемом кафе в Кливленде, было установлено, что за восьмичасовую смену буфетчики вдохнули такое количество вредного дыма, как если бы они выкурили за то же время 36 сигарет.

Потенциально наиболее трагические жертвы сигарет – дети курящих матерей. У таких матерей чаще, чем у некурящих, рождаются дети с недостаточным весом, и они нередко погибают при рождении или в первые месяцы жизни. Если условия среды в общем благополучны, курение матери может не повлиять на здоровье ребенка. Но в сочетании с другими факторами, угрожающими новорожденному: ограниченное и однообразное питание, недостаточное количество материнского молока или его недостаточная питательность, – курение матери почти вдвое повышает вероятность смерти младенца в первый месяц жизни. Более того, независимо от веса новорожденного дети курящих матерей чаще страдают от бронхита, пневмонии и других респираторных заболеваний.

В настоящее время имеются достоверные научные данные о чрезвычайно вредном влиянии курения на женский организм и плод, особенно в предродовой и послеродовой периоды. При чтении цикла лекций "Экология женщины" автор постоянно подчеркивал, насколько опасно курение для матери. Девушке, собирающейся заводить ребенка, необходимо отказаться от этой вредной привычки за полгода до зачатия, и об этом будущая мать должна быть предупреждена.

Автор работает в колледже с подростками 16–19 лет. Подростки часто начинают курить, чтобы казаться взрослыми, а затем эта пагубная привычка остается, как привычка к наркотику. Курение так же, как алкоголизм и наркомания, относится к "химической зависимости".

Простейшие опыты, проводимые автором в аудитории, имели не столько научный, сколько воспитательный характер. Например, бытовым радиометром Белла студенты определяли радиоактивный фон на поверхности стола, затем на это место клали пачку сигарет и измерения повторялись. Во всех без исключения случаях радиоактивный фон увеличивался на 10–30 %, причем при анализе зарубежных сигарет он был выше, чем отечественных. Второй опыт – ученик укладывался горизонтально, и у него на теле в районе печени измерялся радиационный фон; всегда у курящего студента этот фон был выше, чем у некурящего. Это только косвенные доказательства вреда курения, но они очень наглядны и поучительны.

Весьма важна проблема пассивных курильщиков – людей, невольно вдыхающих дым табака. Их восприятие этой вредности несколько ниже, чем у горячих курильщиков, но и они от этого страдают.

Американский ученый Экхольм пишет: "необходимость уменьшить риск заболевания от курения для лиц, только вдыхающих табачный дым, безусловно превышает индивидуальное "право" на курение в общественных местах".

Каковы же пути снижения воздействия экологической вредности табачного дыма на чистоту атмосферы жилья?

Это – ограничение курения с использованием всех воспитательных средств (антиреклама, надписи на пачках сигарет, индивидуальная работа с подростками, выпуск сигарет с пониженным содержанием токсикантов), недопущение курения в самой квартире, проветривание помещения.

1.6. Другие загрязнители воздуха в жилых помещениях

Кроме приведенных выше загрязнителей воздуха, для дома характерны еще пары ртути, формальдегид, хлор, аммиак, радон.

Остановимся на них подробнее. Пары ртути попадают в жилище, главным образом при разбивании градусников детьми. К сожалению, отечественная медицинская промышленность выпускает в основном ртутные градусники, хотя общеизвестно, что спиртовые и датчиковые градусники значительно безопаснее. Ртуть является очень коварным загрязнителем: ее пары очень устойчивы, из организма они выводятся с большим трудом; ртуть имеет свойство накапливаться в организме человека, т. е. она обладает коммулятивными свойствами. Этот опасный враг может затаиться в щелях полового покрытия жилья и отравлять жильцов долгое время.

Вдыхание паров ртути вызывает тяжелые поражения дыхательных путей и внутренних органов. При поражении организма этим "боевым" отравляющим веществом появляются повышенная возбудимость, гипертонический синдром, отеки легких.

Концентрацию паров ртути в помещении можно определить с помощью приборов АГП-01 (анализатор газортутный переносной) или ртутнометрическим комплексом УКР-1МС (переносной комплект). Работу с этими приборами должны проводить обученные специалисты, а приборы должны быть проверены. В каждом городе имеется служба "ртутной безопасности", в которую жильцы могут обратиться в случае подозрения загрязнения дома парами ртути. В Москве такими службами являются фирмы "Экосервис" и "Радон".

Методы борьбы с ртутным загрязнением жилья могут физическими (тщательный сбор ртутных шариков с помощью магнита и тонкого совка, а также проветривания) или химическими (обработка загрязненных ртутью помещений с помощью четыреххлорного железа).

Формальдегид – это смола, постоянно выделяющая пары. Формальдегид, к сожалению, получил широкое распространение при изготовлении мебели из прессованных синтетических и древесностружечных плит. Он обладает специфическим запахом, что облегчает его распознавание. Но со временем жильцы привыкают к этому запаху и "забывают" о нем. Концентрация формальдегида в помещении со временем ослабевает, но за эти 1,5–2 года можно получить серьезное отравление.

Формальдегид вызывает головные боли, тошноту, раздражает верхние дыхательные пути. При его постоянном вдыхании возможно возникновение рака носа или горла. При интенсивном отравлении возникают слезотечение, жажда, кашель и одышка; острое отравление формальдегидом вызывает судороги, расширение зрачков, поражение почек и печени.

Определить наличие в доме этого загрязнителя не трудно: оно может быть экспертным, т. е. проводиться по интенсивности запаха.

Методы борьбы с этим газом бывают организационные (по возможности не покупать древесностружечную или синтетическую мебель) и механические (следить за состоянием поверхности мебели и постоянно покрывать лаком места отслоения ДСП, предотвращая попадание паров в воздух жилья, а также вентилировать (или проветривать) помещения).

Радон является радиоактивным газом. Он просачивается в дома из почвы и отравляет, главным образом, нижние этажи зданий (первый и второй); в каждом доме содержится радон в составе воздуха. Наиболее характерен радон для домов, построенных на грунтах, под которыми находились свалки или "чеки" полей аэрации. Такие места в Москве находятся, например, в Люблино и Марьино, а за городом – в Люберцах. Этот газ не имеет ни запаха ни цвета. Естественно, его выделения зависят от температуры почвы, т. е. наиболее интенсивно он выделяется летом.

Радон является сильным канцерогеном и мутагеном.

Выявление загрязнения жилья радоном – сложный процесс, проведение которого под силу только опытным специалистам, вооруженным современными прецезионными радиометрическими приборами. Причем для этих измерений необходимо герметизировать помещения на нижних этажах не менее чем на месяц. Эту работу можно заказать фирме "Радон" и ее филиалам.

Несмотря на сложность и дороговизну определения наличия радона в помещении, эти измерения необходимо проделывать в нижних этажах домов, построенных на опасных грунтах.

Основной метод борьбы с радоном – проветривание (и проживание летом на даче). К сожалению, местожительство в городе человек зачастую не выбирает, а селится там, где ему дают квартиру.

Хлор – чаще всего "гость" с улицы, но возможно и внутренняя генерация этого газа в квартире (при чистке помещений общего пользования хлорсодержащими препаратами, при отбеливании белья и т. д.).

При вдыхании хлора появляются резь в глазах, слезотечение приступообразный кашель, боль в груди, головная боль; – в легких – хрип, тяжелая одышка, поражение слизистых оболочек. Возможна тяжелая бронхопневмония с повышением температуры и развитием токсических отеков легких. Именно хлор был применен в первую мировую войну в качестве боевого отравляющего вещества.

Этот газ имеет резкий запах, и его определение не представляет труда, тем более что загрязнение им помещений, как правило, носит временный характер в силу его летучести. Регулярное попадание хлора в квартиру, например, если она расположена рядом с заводом (особенно при аварийных выбросах) – это уже беда.

Борьба с хлором может быть пассивной (отказ от хлорсодержащих моющих веществ) и активной (интенсивное проветривание, если этот газ находится внутри помещения).

Аммиак появляется в доме при использовании в нем едких щелочей, а также при разложении органических веществ из пищевых отходов.

Так же как и хлор, "наружный" аммиак очень опасен. Постоянное вдыхание аммиака приводит к реактивному перитониту и сужению пищевода, а также к кровотечениям и пневмонии.

Аммиак обладает резким запахом, и его наличие в воздухе жилья нельзя спутать ни с чем.

Защита от аммиака может состоять как в отказе от применения в хозяйстве едких щелочей, так и в выполнении гигиенических правил на кухне, а также в проветривании помещений.

1.7. Суперэкотоксиканты

Суперэкотоксиканты являются новой химической опасностью для человека. Эти вещества отличают очень высокие токсические свойства и установленные для ПДК – очень малы, т. е. они вредно воздействуют на человека даже на молекулярном уровне. Само название говорит об их необычайной опасности.

Источниками суперэкотоксикантов являются природные явления (пожары, вулканическая деятельность) и антропогенное загрязнение (производственные процессы сжигания органики при недостатке кислорода, применение пестицидов и гербицидов, автотранспорт, химическое, металлургическое, целлюлозно-бумажное производства, утилизация, в том числе неграмотное сжигание отходов, использование полимеров, красителей, минеральных удобрений, моющих средств, недоброкачественные пищевые продукты и радионуклиды). Мощным источником суперэкотоксикантов является табачный дым.

Суперэкотоксиканты весьма разнообразны, но основными из них являются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), различного типа диоксины и бифинилы, хлорорганические пестициды (ХОП), нитрозоамины и афиотоксины, радионуклиды и тяжелые металлы.

В рамках этой книги, по-видимому, не следует рассматривать химизм процессов возникновения и вредного воздействия на человека этих суперзагрязнителей, но представление о них с точки зрения экологии жилья все-таки каждый житель города (да и деревни) должен иметь.

ПАУ выбрасываются в атмосферу, главным образом, автотранспортом и поэтому распространены повсеместно. Наиболее опасные из них: бенз(а)атрацен, дибенз(а)пирен и бенз(а)пирен. Их сравнительная канцерогенная активность в десятки раз превышает активность сажи или асбеста. Ультрафиолетовое излучение солнца усиливает их активность; они взаимодействуют с озоном, NO х и другими оксидантами, интенсивно мигрируют в природных водах и донных отложениях; они поступают в организм человека не только с вдыхаемым им воздухом, но и с пищевыми растительными и мясомолочными продуктами и рыбой.

Суперэкотоксикантом условно является также фенол, который обладает психотропным воздействием на человека.

Диоксины – полихлорированные вещества (дибензо-п-диоксины, дифензофураны, бифенилы). Даже небольшое их количество в воздухе может быть опасным для человека: они остро токсичны, отрицательно влияют на генетический аппарат человека, участвуют в биохимических процессах на клеточном уровне, подавляют иммунную систему человека. Особенно опасны диоксины, содержащиеся в грудном молоке кормящих матерей. Эти вещества аномально устойчивы к температуре и в организме человека чаще всего концентрируются в подкожном жире. При постоянном воздействии диоксинов человек может заболеть редкой болезнью – хлорокне.

ХОП обладают такими физико-химическими свойствами, что в организме человека и животных они накапливаются в сверхвысоких концентрациях, т. е. из организма их вывести очень трудно. А виной всему – постоянное стремление к повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Пестициды накапливаются в водных объектах, илистых отложениях, почве и лесной подстилке. Причиной повышения воздействия ХОП является зачастую эрозия почв, и страдают от пестицидов жители сельских поселков еще в большей степени, чем горожане.

Нитрозамины и афлотоксины возникают главным образом при длительном (и неправильном) хранении и переработке продуктов питания. Нитраты и нитриты в продуктах превращаются в N-нитрозосоединения, которые являются канцерогенами, и, что особенно опасно для человека, обладают эмбриотоксическими свойствами, вызывая у зародышей т. н. хромосомные аберрации. Дополнительными источниками нитрозаминов являются предприятия по изготовлению лекарственных препаратов и антибиотиков. Афиотоксины выделяются микроскопическими плесневыми грибами, являясь гепатропными ядами, вызывающими рак печени.

Тяжелые металлы в небольших количествах даже полезны для здоровья человека. Но если их (или их солей) в природных средах накапливается слишком много, то они становятся ядовитыми.

К тяжелым металлам относятся: свинец, кобальт, сурьма, ванадий, хром, олово, медь, цинк, никель, кадмий, марганец и др.

Об одном из них, наиболее характерном для жилища (ртути), речь шла выше. В живых организмах тяжелые металлы могут подвергаться детоксикации, но некоторые металлы (например, свинец) обладают коммулятивными свойствами и из организма человека выводятся с трудом.

Тяжелые металлы генерируются, главным образом на производстве, а затем в газообразной форме и в виде аэрозолей концентрируются в атмосферных осадках, в природных водах, в почвах и в биоте. Определить их концентрацию в воздухе жилого помещения практически невозможно.

Все перечисленные выше виды суперэкотоксикантов, к счастью, находятся в атмосфере улицы, как правило, в незначительных количествах. Исключение составляет воздух около мусоросжигающих заводов, строительство которых без принятия гарантированных мер безопасности запрещено, и в местах захоронения промышленных и бытовых отходов. Измерить концентрацию суперэкотоксикантов в бытовых условиях не представляется возможным, а из методов борьбы с ним и можно рекомендовать следующее: жить подальше от их источников, проветривать помещения, применять кондиционеры, озонаторы и люстры Чижевского (см. ниже).

1.8. Запахи в квартире

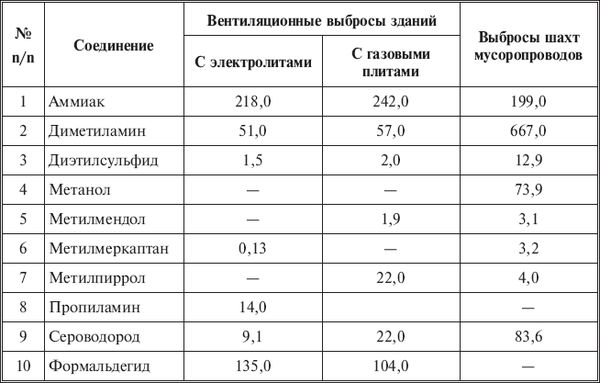

Для квартиры характерны два экологических аспекта: безопасность и комфорт. Запахи определяют именно комфорт, или удобство жилья. На основании результатов обследования городского жилья химики определили место запахов в жилых зданиях. Основные бытовые запахи приведены в таблице 4.

Таблица 4

Из таблицы видно, что в квартирах с газовыми плитами почти все пахнущие выбросы выше, чем в квартирах с электроплитами.

Кроме описанных выше аммиака и формальдегида, неприятные бытовые запахи определяются выделением в первую очередь сероводорода, который пахнет тухлыми яйцами; метилмеркаптана, диэтилсульфида и диметиламина (туалет); пропиламина (ванна); аммиака (кухня). Значительная концентрация сероводорода помимо неприятных ощущений может у человека вызывать кашель, резь в глазах, тошноту, возбуждение, а в тяжелых случаях токсический отек легких. В ванной и на кухне появляются неприятные запахи от применения синтетических поверхностно-активных моющих средств. Кроме того, давно замоченное белье выделяет запах метилмеркаптана.

Общепринятыми и эффективными средствами от дурных запахов являются проветривание помещений и применение кондиционеров, озонаторов и люстр Чижевского.

Работа газовых плит не должна длиться более двух часов подряд. Очень плохо, что у некоторых хозяек горелки на кухне горят непрерывно, как для тепла, так и для сушки белья. Если горелка дает желтое пламя, то надо вызывать специалиста газовика. Конфорки с высокими ребрами лучше, чем обычные. Не следует перегружать плиту кастрюлями, нельзя допускать перелива содержимого кастрюль через край. Кухню, естественно, следует проветривать чаще, чем другие комнаты в квартире. Следует помнить, что сажа от сгоревших продуктов является канцерогеном.

1.9. Микроклимат в жилых помещениях

Как известно, экология и метеорология связаны между собой теснейшим образом, поэтому микроклимат квартиры, безусловно, влияет на ее экологическую ситуацию и на здоровье ее обитателей.

Основными метеорологическими параметрами в помещении являются температура, влажность и давление воздуха в нем; скорость воздушных потоков (сквозняки) и уровень инсоляции (солнечного света). Давление в помещении такое же, что и на улице, и влиять на него люди не могут; инсоляция как вид излучения будет рассмотрена в 3-й главе, а остальные три параметра стоят того, чтобы на них остановиться подробнее.

По определению, приведенному в ГОСТ 12.1.005–76, микроклимат помещений – это климат внутренней среды этих помещений, который определяется действующими на организм человека сочетаниями температуры воздуха t(°С), относительной влажности В (%) и скорости движения воздуха на рабочем мосте v (м/с), а также температурой окружающих поверхностей.

Человек постоянно находится в процессе теплового взаимодействия с окружающей средой. Для того чтобы человек чувствовал себя хорошо, необходимо, чтобы выделяемое организмом тепло отводилось в окружающую среду. Соответствие между количеством этого тепла и охлаждающей способностью среды характеризует ее как комфортную. При благоприятных сочетаниях параметров микроклимата человек испытывает состояние теплового комфорта, что является важным условием высокой производительности труда и предупреждения заболеваний.