Кроме того, довольно часто процесс начинается с утолщения хрусталика. Его поверхность приобретает большую, чем прежде, выпуклость, соответственно световые лучи преломляются более резко. Ближнее зрение в результате обостряется, возникает близорукость. Чаще это можно наблюдать у пожилых людей с дальнозоркостью: они вдруг обнаруживают, что "лучше стали видеть" – потому что могут читать без очков. Однако период кажущегося улучшения краток, и после этого зрение начинает быстро снижаться.

Также характерным симптомом являются улучшение зрения в сумерках и ухудшение его при ярком свете. Указанный симптом проявляется в тех случаях, когда помутнела центральная часть хрусталика, расположенная сразу за зрачком. При ярком свете зрачок сужается, а лучи света, через него проходящие, попадают именно на пораженную катарактой его центральную часть. При слабом же освещении зрачок расширяется и свет проходит к сетчатке через сохранившую прозрачную часть хрусталика.

Наконец, следуют дальнейшие симптомы: возникает потребность в более ярком освещении при чтении или мелкой работе, требующей напряжения зрения; больной постоянно протирает очки – ему кажется, что стекла запотевают; возникает ощущение "пленки" на глазах, которую хочется стереть. При чтении сливаются буквы и строчки текста. Затем человек уже вообще плохо различает даже довольно крупные надписи и т. д.

Возможные симптомы, которые могут предупредить о развитии катаракты:

• расплывчатость изображения, причем не поддающаяся коррекции с помощью очков;

• изменение общего зрения в сторону близорукости. Нередко больной катарактой на ранних стадиях заболевания неожиданно для себя начинает читать без очков;

• ощущение внезапных бликов, вспышек перед глазами (особенно в ночное время). Повышение чувствительности к свету – но при этом без появления боли в глазах;

• появление ореолов вокруг источников света;

• двоение изображения в глазах;

• ухудшение цветового зрения.

Если вы обнаруживаете у себя любые из симптомов, перечисленных выше, – совершенно необходимо срочно обратиться к офтальмологу за консультацией и необходимой квалифицированной помощью. Помните: лишь раннее лечение катаракты может быть в какой-то мере эффективным без оперативного вмешательства; кроме того, поставить точный диагноз, определить тип и форму помутнения хрусталика может исключительно специалист.

Глава 10

Медикаментозная терапия катаракты

Применение лекарственных средств в начальных периодах катаракт разного происхождения приводит к улучшению обменных процессов в хрусталике. Основными направлениями такого лечения являются восполнение недостатка в нем тех веществ, дефицит которых наблюдается при катаракте, нормализация метаболизма и окислительно-восстановительного баланса.

Однако добиться восстановления обменных процессов в хрусталике чрезвычайно трудно, о чем свидетельствует большое количество разных лекарственных средств, предложенных в настоящее время фармацевтическими фирмами и лабораториями ряда стран для медикаментозного лечения катаракт (более 60 различных фирменных препаратов).

Группы лекарственных препаратов

Лекарства, применяемые для воздействия на метаболизм в хрусталике, можно условно разделить на несколько групп:

• средства, содержащие неорганические соли, необходимые для нормализации электролитного обмена и уменьшения дегидратации хрусталика;

• препараты, направленные на коррекцию метаболических процессов в хрусталике;

• медикаменты, имеющие органические соединения, нормализующие окислительно-восстановительные процессы в хрусталике.

К сожалению, абсолютно надежные и эффективные лекарственные препараты, способные излечить катаракту, вплоть до сегодняшнего дня нигде в мире не разработаны. Имеются и широко применяются капли, которые способны лишь замедлить процесс созревания катаракты. В большинстве своем они содержат лишь различные витамины, микроэлементы, аминокислоты и ферменты.

Среди готовых лекарственных форм наиболее широко применяются квинакс, катахром, сэнкаталин, витайодурол, капли Смирнова, вицеин и другие. Их систематическое использование улучшает питание хрусталика, и этим вполне возможно какое-то время задерживать развитие катаракты. Тем не менее полностью остановить процесс помутнения с помощью одних лишь капель невозможно: они могут замедлить его и лишь в самом лучшем случае приостановить, но только на какое-то время.

Какими именно каплями пользоваться, на протяжении какого срока, может решить исключительно врач на базе целого ряда данных. Необходимо учитывать как характер помутнения хрусталика, так и причины, которыми вызвано развитие катаракты. Более того, важно знать все сопутствующие заболевания и индивидуальные особенности больного (противопоказания для отдельных лекарств).

Основная трудность консервативного лечения болезни связана с неясностью происхождения возрастной катаракты. В последнее время интенсивно изучается роль антиоксидантов в гашении свободных радикалов и защите белков хрусталика. Ведутся исследования, направленные на выяснение роли наследственной предрасположенности, факторов внешней среды, общего состояния организма, состоянии гидро– и гемодинамики глаза в развитии катаракты. Выяснение этих моментов послужит основой для эффективного предупреждения и терапии недуга.

Для консервативного лечения катаракт широко применяется так называемая заместительная терапия. Она заключается в том, что в организм вводят вещества, с недостатком которых связывают развитие заболевания. Особенно широко применяют витамины (рибофлавин, аскорбиновая кислота, никотиновая кислота, йодистый калий и другие). Их растворы закапывают в конъюнктивальный мешок. Никотиновая кислота, входящая в состав капель, способствует проникновению аскорбиновой кислоты в переднюю камеру глаза. Целесообразно использовать такие витамины в 2–5 % – ном растворе глюкозы, так как она улучшает питание хрусталика.

Из других средств, применяемых как средства заместительной терапии, следует указать препараты калия, кальция, магния, глютатиона, цистеина и других. Цистеин применяется для лечения не только начальной старческой катаракты, но и лучевой, миопической, контузионной и других. Известна схема лечения 5 %-ным раствором цистеина 3–5 раз в день 20–40 дней на курс (2–3 курса в течение года).

Описаны использования инстилляций 2 %-ного раствора глютатиона в сочетании с внутримышечными инъекциями его 5 %-ного раствора. Они дают весьма неплохой эффект.

Цистеин широко применяется в глазной практике и в качестве одного из ингредиентов сложных глазных капель Смирнова, вицеина, витаиодурола. Помимо цистеина в эти капли входят глютатион, соль иода, хлористый кальций, АТФ либо ее соль, витамины группы В, аскорбиновая кислота и другие вещества.

С целью создания дополнительных резервов при синтезе нуклеиновых кислот хрусталика изучено применение метилурацила. Его назначали больным с кортикальной, ядерной и чашеобразной катарактами по 0,5 × 3 раза в день, тремя курсами в год. Между курсами нужно сделать месячный перерыв. Могут применяться и глазные капли, содержащие метилурацил и рибофлавин, инсулин, раствор АТФ.

Известны исследования, которые подтвердили целесообразность использования микроэлемента цинка (в виде 0,1 %-ного водного раствора сульфата цинка) для лечения старческих катаракт как средства, нормализующего защитную функцию эпителия хрусталика.

Рассмотрим составы наиболее известных препаратов, используемых для терапии катаракты.

Витаиодурол трифосфаденин производится во Франции, выпускается по 15 мл во флаконе-капельнице.

1 мл раствора содержит:

• калия йодид – 15 мг;

• магния хлорид – 3 мг;

• кальция хлорид – 3 мг;

• трифосфаденин – 27 мкг;

• никотиновая кислота – 300 мкг;

• тиамин – 300 мкг;

• цистеин – 300 мкг;

• глутатион – 60 мкг.

Препарат используется для лечения старческих катаракт. Его применение противопоказано при заднекапсулярных чашеобразных катарактах. Закапывают по 2 капли 2–3 раза в день.

Витафакол также производится во Франции и выпускается по 10 мл во флаконе-капельнице. В его состав входят:

• цитохром "С" – 0,0675 г;

• сукцинат натрия – 0,100 г;

• аденозин – 0,200 г;

• никотинамид – 2,0 г;

• сорбитол – 1,0 г.

Фармакологическое действие витафакола направлено на коррекцию нарушенного при катаракте энергетического обмена веществ, в частности недостаточного создания энергии в хрусталиковых волокнах и эпителии хрусталика. Он показан при потере прозрачности хрусталика. Дозировка: по 1–2 капли 2 раза в день (утром и вечером).

Офтан-катахром производится фирмой "Сантен" (Финляндия), выпускается во флаконах по 10 мл. В 1 мл содержится:

• цитохром "С" – 675 мкг;

• натрия сукцинат – 1 мг;

• аденозин – 2 мг;

• никотинамид – 20 мг;

• бензалкония хлорид – 40 мкг.

Препарат представляет собой красноватый прозрачный стерильный раствор, сохраняющийся во флаконе из полиэтилена. Дозировка: 1–2 капли 3 раза в день.

Сэнкаталин – препарат производства Индии по технологии Японии. В аптеках вы можете найти таблетки и растворитель. 1 таблетка содержит натриеву соль карбоновой кислоты (0,85 мг) и каталин (0,75 мг). Растворитель – изотонический буферный раствор, содержащий 0,02 % метилпарабена и 0,01 % пропилпарабена.

Согласно теории "Хиноида", созданной в результате биохимических исследований протеина хрусталика глаза в отделении офтальмологии медицинского института при Университете г. Осака (Япония), виновником катаракты является превращение водорастворимого протеина хрусталика глаза в нерастворимый протеин под действием хинонов, появляющихся в результате аномального метаболизма ароматических аминокислот. Установлено, что каталин конкурентно подавляет действие хинонов. Экспериментальные и клинические исследования доказали, что сэнкаталин затормаживает развитие катаракты.

Доза и способ применения: таблетку растворяют в 15 мл растворителя. При этом получается ярко-желтый глазной раствор, который закапывают по 1–2 капли 5 раз в день. Сэнкаталин показан при старческой и диабетической катаракте.

Квинакс (производитель – фирма "Алкон") – глазные капли, выпускаемые во флаконе с капельницей по 15 мл. 1 мл содержит:

• дегидроазапентацен полисульфат натрия – 150 мкг;

• полисульфат натрия – 150 мкг;

• метилпарабен – 65 мкг;

• пропилпарабен – 35 мкг;

• тимеросал – 20 мкг;

• неактивные компоненты, дистиллированная вода.

Препарат способствует предохранению сульфгидрильных групп хрусталика от окисления и рассасыванию его непрозрачных белков. Обладает активизирующим влиянием на протеолитические ферменты, содержащиеся в водянистой влаге передней камеры глаза. Показан при старческой, врожденной, вторичной, травматической катаракте. Противопоказания: повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата.

Отметим важный факт: квинакс предназначен для длительной терапии. Лечение не рекомендуется прерывать даже в случае быстрого улучшения. Препарат следует хранить в темном месте, так как на свету возможно разрушение активного вещества.

Отдельно остановимся еще на одном важном вопросе. Неблагоприятным фактором развития катаракт является то, что прозрачность хрусталика (особенно в среднем и преклонном возрасте) в значительной степени подвержена негативному воздействию со стороны различных медикаментов химической природы, особенно при длительном их применении.

Из лекарственных препаратов в наибольшей степени помутнение хрусталика вызывают миотики и стероидные гормоны, которые нередко применяются при терапии глаукомы. Менее выраженное, но несомненное воздействие оказывают также и такие препараты, как производные пурина (аллопуринол), антидепрессанты, гормоны щитовидной железы, мочегонные средства (в особенности так называемые калийсберегающие), антибиотики ряда тетрациклинов.

Если зрение продолжает падать, операция становится неизбежной. А опасность длительного медикаментозного лечения кроется в том, что двойная нагрузка на здоровый глаз ведет к его быстрому поражению, ухудшению и его зрения. Лекарств, которые восстановили бы прозрачность хрусталика, не может быть по той причине, что процесс этот – необратимое изменение белков на молекулярном уровне.

Глава 11

Хирургическое вмешательство при катаракте

На самом деле, что бы мы ни говорили о воздействии на катаракту с помощью лекарств, во всем мире единственным эффективным методом лечения считается хирургическое вмешательство. Современные технологии позволяют удалять катаракты любой зрелости. Поэтому людям среднего возраста, трудоспособным, которые из-за развития катаракты начинают испытывать затруднения на работе и тем более в быту, ни в коем случае не следует ждать, пока процесс достигнет какой-то стадии. Следует удалить хрусталик и имплантировать искусственный.

С другой стороны, после операции глаз лишается своего важнейшего органа, хрусталика. Преломляющие свойства роговицы, камерной влаги и стекловидного тела не могут его заменить. Для коррекции подбирают очки или специальные контактные линзы; однако в подавляющем большинстве случаев используется искусственный хрусталик, который имплантируется непосредственно в процессе операции.

При выборе способа оптической коррекции следует полностью доверять врачу, так как необходимо учитывать сразу множество факторов (например, состояние тканей и сосудов глаза). Сопутствующие общие хронические заболевания могут служить прямым противопоказанием для имплантации искусственного хрусталика. Возраст, даже очень преклонный, сам по себе противопоказанием являться не может.

В некоторых случаях (например, при травме) операция может быть единственным выходом для больного.

Не откладывайте операцию

Буквально до самого последнего времени наиболее общепринята была та точка зрения, согласно которой операцию по удалению катаракты целесообразно проводить на самых поздних стадиях развития процесса. Во многих случаях от начала заболевания до хирургического вмешательства проходило более пяти лет. И действительно – оперировать зрелую катаракту значительно проще: для этого достаточно просто вскрыть хрусталик, его содержимое после этого вытечет само. Без внедрения современных технологий такой подход, несомненно, был практически оправдан.

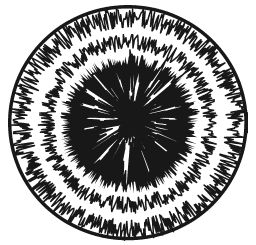

Однако следует учитывать, что удаление зрелой катаракты связано с целым рядом отрицательных моментов. Прежде всего чем "старше" процесс, тем плотнее ядро хрусталика. Об этом можно судить и по видимым признакам: в первую очередь, по цвету. По мере развития катаракты хрусталик окрашивается (и это можно наблюдать через зрачок) последовательно в серый, серо-желтый, янтарный, а на самой конечной стадии – в коричневый цвет (рис. 3). В момент операции непрозрачность хрусталика препятствует хирургу видеть его капсулу.

Рис. 3. Характерный вид зрачка при катаракте

Когда катаракта окончательно созрела, страдает и сама капсула хрусталика: за счет выраженных дистрофических изменений может значительно уменьшиться ее прочность. Это осложняет операцию, но главное – при вживлении искусственного хрусталика относительно велика вероятность такого послеоперационного осложнения, как разрыв капсулы.

Наконец, еще одно: при перезревшей катаракте какое-то количество помутневшей массы, переполняющей пораженный катарактой хрусталик, практически всегда попадает в глазную камеру. А между тем это влечет за собой повышение внутриглазного давления, в связи с чем сам процесс заживления идет и медленнее и хуже. И последнее: при очень застарелой катаракте помутнеть может даже капсула хрусталика – а это уже необратимо приводит к потере зрения.

В связи с описанными выше моментами на сегодняшний день считается, что наиболее разумный срок для определения времени оперативного вмешательства является показатель не времени, а снижения зрительной функции. Операцию следует делать после того, как зрение пораженного катарактой глаза понизилось на 20–30 %. Именно на этих сроках удаление хрусталика дает наилучший результат.

Виды оперативного вмешательства

В настоящее время оперативные методики хорошо отработаны, большинство клиник располагает новейшим оборудованием и микрохирургическими технологиями. В результате практически все оперативные вмешательства по поводу удаления (экстракции) катаракты протекают без каких-либо последующих осложнений.

В середине прошлого века широко применялась так называемая криоэкстракция катаракты, когда помутневший хрусталик удалялся очень сильно охлажденным инструментом (до минус 50–60 °C). С тех пор изменились технологии и сама методика, но по-прежнему операция сводится к удалению всего содержимого сумки хрусталика, но с сохранением при этом ее задней стенки. Это позволяет легко имплантировать искусственный хрусталик.

Экстракапсулярная экстракция катаракты. Через разрез на роговице удаляется хрусталик без его капсулы, производится имплантация искусственного хрусталика, после чего на роговицу накладывают швы. Операция длится около получаса. Больного выписывают домой через неделю, но швы с роговицы снимают лишь через 3–4 месяца. Зрение, как правило, восстанавливается через 2–4 недели.

Интракапсулярная экстракция. Хрусталик удаляется вместе со своей капсулой. Данный вид операции производится крайне редко и только в связи серьезными показаниями, так как в этом случае высок риск послеоперационного отека с последующей отслойкой сетчатки.

С конца 60-х годов прошлого века для удаления катаракты начали все шире использовать ультразвук. Метод с применением низкочастотного ультразвука называется факоэмульсификацией и в последнее время именно он получил наибольшее распространение. Удаление катаракты через малые и сверхмалые разрезы делает эту операцию малотравматичной, одновременно с этим резко снижается риск возможных осложнений. Правда, данная методика позволяет удалять катаракту не у всех больных: это связано с отрицательным влиянием ультразвука на ткани. В этих случаях для операции используется лазер. Вид операции индивидуален для каждого больного и определяется исключительно врачом после целого ряда необходимых исследований.

Продолжительность факоэмульсификации – порядка 20 минут. Хирург работает со специальным микроскопом, который не только увеличивает, но и ярко освещает все операционное поле. Методика самой операции по хирургическому удалению пораженного катарактой хрусталика прекрасно отработана: на сегодняшний день не менее 95 % операций проходят успешно и приводят к существенному улучшению на долгие годы. Нужно сказать, что чаще применяется импортное электронное оборудование. При этом факоэмульсификацию хорошо переносят даже пожилые люди в возрасте старше 80 лет.