II. ВЗАИМОСВЯЗИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

Пляшущие человечки

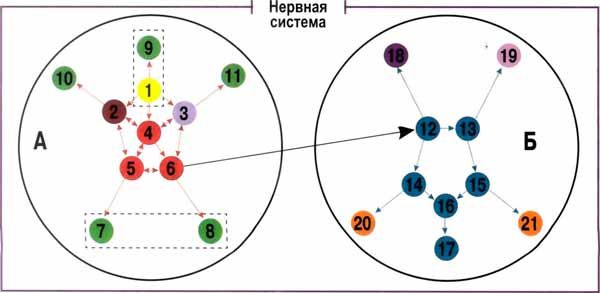

Основную массу заболеваний врачеватели лечили, основываясь на определенные взаимосвязи, возникающие во внутренних органах в период болезни. Эта взаимосвязь может быть отражена графически в виде двух кругов с ответвлениями от них, круги, соединенные между собой линией. Оба соединенных круга с ответвлениями заключены в общий круг, условно обозначающий центральную нервную и эндокринную системы.

Круги составлены из маленьких кружочков со стрелками, обозначающими направление возникающих нарушений в организме, они в свою очередь связаны с другими расположенными вне круга и изнутри его, также подразумевающие внутренние органы. Номера, присвоенные этим кружочкам, указывают на последовательность распространения болезни и последовательность стимуляции органов. Внешне круги и кружочки со стрелками напоминают двух человечков, один из которых "А" стоит на ногах, а другой "Б" на голове (рис. 9). Взаимосвязи типа "А", основываясь на наблюдения, свойственны людям с темным цветом глаз, типа "Б" - со светлым. Наблюдения показывают - заболевания, развивающиеся по "свойственному" типу, дольше лечатся и требуют большего приложения усилий от терапевта. Наиболее объемный и представительный круг взаимодействий "А" (человечек стоящий на ногах). Это самая распространенная взаимосвязь на общее приходящее число пациентов. Кроме того, круг на определенном этапе развития нарушений во внутренних органах, способствует возникновению второго круга взаимодействий "Б" (человечка стоящего на голове). Первый круг при развитии нарушений в органах замыкается на нисходящей ветке толстого кишечника, после чего эстафета развития нарушений, как бы передается левой почке, с которой начинает развиваться второй круг.

Необходимо отметить время, когда эта система использовалась и получила первоначальное развитие. Еще 100 лет тому назад человечество не было отравлено химией, радиоактивностью, синтетической лекарственной терапией, нарушенной экологией и т. д. Закономерности взаимосвязей проявлялись более четко, взаимодействие, основанное на учете органных нарушений, было более

жестким, и лечение можно предположить, более быстрым и успешным. Современному хиропракту все вышеперечисленные факторы усложняют работу, поскольку они "смазывают" картину, нарушают взаимосвязи и пр. Это требует от врачующего глубоких знаний во многих разделах медицины, взаимодействия с другими направлениями и методами, как вспомогательными средствами, позволяющими более полно решить проблему восстановления здоровья пациента. Рассмотрим цифровые обозначения в кругах взаимодействий, показанные на рис. 9.

Рис. 9. Взаимосвязи внутренних органов, изображенные рисунком в форме пляшущих человечков.

Первый круг взаимодействий (А)

Круг взаимодействий "А" (рис. 9), составлен из следующих внутренних органов:

1 - желчный пузырь - орган, с которого врачеватели начинали работу по терапии внутренних органов;

2 - печень, особенно левая (верхняя) ее доля, находящаяся в прямой зависимости от состояния желчного пузыря;

3 - поджелудочная железа, которая в представлении хиропрактов составляла единое целое с желчным пузырем;

4 - восходящая ветвь толстого кишечника (область илеоцекального угла);

5 - нисходящая ветвь толстого кишечника (область сигмовидной кишки);

6 - тонкий кишечник;

7 и 8 - половая система (у женщин - левый и правый придатки с яичниками, у мужчин - нарушение, связанное с кровообращением в малом тазу, снижение потенции);

9 - желудок;

10 - селезенка;

11 - суставы (коленные, тазобедренные, голеностопный).

Органы круга взаимодействий и свойственные им проявления

Желчный пузырь (владыка и управитель организма) в схеме взаимодействий обозначенный 1, выполняет роль главенствующего органа. В круге он считается ключевым и без нормализации его функции схема лечения считается мало эффективной, поэтому работа по восстановлению взаимодействий в первом круге начинается именно с желчного пузыря. Специфика развития нарушений в желчном пузыре по наблюдениям врачевателей выражается определенными закономерностями, дающими картину последовательности развития болезней внутренних органов. Для облегчения рассмотрения определенных закономерностей можно использовать пример стрессовой ситуации, проследить взаимодействие органов и их проекционных зон.

Наличие стресса вызывает реакцию со стороны желчного пузыря. Проявляется это болью, либо появлением ощущения тяжести в правом подреберье. Если эти симптомы отсутствуют, то болезненность возникает при надавливании на область подреберья. Это связано, можно предположить, с венозным застоем, с возникновением спазмов протоков пузыря, сфинктера Одди. Это в свою очередь приводит к нарушению оттока желчи из желчного пузыря с образованием застойных и воспалительных явлений и инфицированию его.

В большинстве случаев нарушение оттока желчи сопровождается появлением запоров, а иногда, расстройствами живота. Одновременно с этим нарушением возникают проекционные зоны на теле человека, выделяющиеся повышенной болевой чувствительностью. На шее угол, образованный грудинно-сосцевидной мышцей и ключицей, при пальпаторном исследовании становится болезненным.

На спине пациента между правой лопаткой и позвоночником на уровне грудных позвонков Тh2-Тh4 определяется рефлекторная зона с повышенными мышечными тонусами и болевой чувствительностью (рис. 7).

На предплечье левой руки проявляется болезненный участок, указывающий на нарушенное состояние желчного пузыря (рис. 5).

Лицо пациента с повышенной кожной чувствительностью проявляется прыщами, либо покраснением кожи в области висков. У некоторой группы пациентов нарушение работы желчного пузыря сопровождается возникновением головной боли височной локализации с тошнотой, иногда болью в коленных суставах (чаще у детей и женщин).

Язык пациента покрывается налетом с желтым оттенком. В некоторых случаях во рту появляются язвочки, возникает предрасположенность к стоматитам. Наблюдается появление горечи после приема пищи, особенно после жирной.

Этап исследования заключается также в просмотре основных зон желчного пузыря, которая находится на правой передней наружной поверхности голени.

Зона разделяется на три части. Начинается от наружной лодыжки и до ямки, образованной проксимальной головкой большеберцовой кости. Причем эта зона представляет из себя как бы длину желчного пузыря вместе с желчевыводящим протоком, что дает возможность проконтролировать ход лечения и одновременно расшифровать характер процесса в желчном пузыре:

если болезненность при пальпаторном исследовании только в нижней трети участка, то это указывает на воспаление желчновыводящих протоков;

участок голени, который будет отделять нижнюю треть от средней части, будет принадлежать сфинктеру Одди;

болезненность при пальпации двух верхних отрезков указывает на воспалительный процесс в желчном пузыре, причем верхняя треть проекции будет относиться к конечной части (телу и дну) пузыря.

Чаще всего пациенты, имеющие нарушения в работе пузыря, жалуются на боль в этой области спины и обычно такую боль относят к остеохондрозным проявлениям. Однако, как показывает практика, правильно выполненные обдавливания желчного пузыря приводят к исчезновению боли или значительному ее притуплению, чего не достигается ни мануальной терапией позвоночника, ни массажем, хотя временное улучшение после таких процедур наблюдается.

Осторожность при терапии должна быть в случае полного возбуждения рефлекторной зоны желчного пузыря на правой голени и на спине с правой стороны. В этом случае можно предположить, что имеет место воспалительный процесс с застойным явлением в желчном пузыре, с присутствием песка или камней, конечно, при условии, что болезненность зон выражена длительно.

Физиологическая роль желчного пузыря в организме человека

Наше рассмотрение физиологии желчного пузыря начнем с упоминания о Гиппократе, который в свое время указывал на желчный пузырь как на орган, занимающий огромное место в жизнедеятельности всего организма. В системе старорусской внутренней терапии этот орган ставился на одно из ведущих мест в оздоровлении и был отправной точкой в работе с внутренними органами. Другим, более современным языком можно сказать без преувеличения, что он является дирижером в работе наших внутренних органов.

Попытаемся рассмотреть роль желчного пузыря с позиций современной физиологии. Функция желчевыводящей системы регулируется нейрогуморальной системой организма и зависит от функционального состояния соседних органов.

Желчь относится к пищеварительным сокам. Однако она выполняет и выделительную функцию, так как с нею выводятся из крови разные экзо и эндогенные вещества. Желчь повышает активность ферментов панкреатического сока поджелудочной железы и, прежде всего, липазы. Ее влияние на переваривание белков, жиров, углеводов осуществляется не только путем активации ферментов поджелудочной железы и кишечного сока, но и непосредственным участием в этом процессе с помощью собственных ферментов.

Желчные кислоты играют огромную роль в усвоении жиров. Они эмульгируют нейтральные жиры, разбивая их на мельчайшие капельки, в результате чего увеличивается поверхность их соприкосновения с ферментами, облегчается расщепление жиров, повышается активность поджелудочной и кишечной липазы.

Желчь необходима для всасывания жирных кислот и, следовательно, жирорастворимых витаминов А, Д, Е, К.

Желчь усиливает сокоотделение поджелудочной железы, повышает тонус и стимулирует перистальтику кишечника (двенадцатиперстной кишки и толстого кишечника), принимает участие в пристеночном пищеварении.

Она оказывает бактериостатическое действие на кишечную флору, предупреждая развитие гнилостных процессов. Нужно отметить интересное наблюдение, что у людей, которым удалили аппендикс, желчный пузырь имеет нарушенную функцию.

Желчь нейтрализует соляную кислоту, поступающую из желудка в тонкий кишечник.

По данным восточной медицины, отмечается рефлекторная связь работы желчного пузыря с головной болью, локализирующейся в височной области, с чувством тошноты, сухости и горечи во рту. В некоторых случаях народные врачеватели, улучшая функцию желчного пузыря, избавляли пациента от головной боли, а также по сведениям из некоторых источников, да и по собственным наблюдениям автора, от такого заболевания, как эпилепсия, в случаях, когда приступ эпилепсии начинался с головной боли височной локализации и тошноты.

Восточная медицина отмечает, что любое застойное явление в организме вызывает его отравление. Если учитывать значение желчного пузыря, о котором упоминалось выше, то можно сказать, что нарушение его нормальной деятельности приводит к катастрофическим нарушениям в организме, срыву пищеварения и отравлению и, можно предположить, к сокращению продолжительности жизни.

Патология желчного пузыря приводит также к разрушению суставов. В частности, четкая взаимосвязь просматривается в коленных и тазобедренных суставах. Наблюдения показывают, что существует даже определенная последовательность развития нарушений. На начальном этапе возникновения ослабления деятельности желчного пузыря появляется хруст в коленных суставах при сгибании (приседания), затем боли при движении, особенно при нагрузке, а в последующем появляются характерные скрипы и стуки в суставных сумках.

Конечно, было бы неправильным считать, что артроз коленных и тазобедренных суставов связан только с желчным пузырем. Здесь имеет место общее нарушение обмена веществ, развивающееся в организме. Но лидирующую роль в этом нарушении, несомненно, играет функциональное состояние желчного пузыря.

Причины, вызывающие нарушение в работе желчного пузыря

К причинам нарушения функции желчного пузыря ряд современных авторов относят сильные отрицательные эмоции, которые, воздействуя на иммунную систему и другие системы организма, ослабляют его и создают благоприятную почву для развития многих заболеваний. Этот фактор стоит на первом месте среди причин, вызывающих заболевания. Нервная система, по данным физиологии, при стрессовых ситуациях вызывает торможение оттока желчи из желчного пузыря и образование в нем застойных явлений. При длительных стрессовых ситуациях нарушение функционирования сопровождается ослаблением его сократительной способности, образованием застойных явлений в нем и, как следствие, возникает загустение желчи. Желчь становится концентрированной, происходит разъедание слизистой внутренней поверхности пузыря и возникает воспалительный процесс.

Развивается атонический процесс желчного пузыря, связанный с детренированностью мышечной группы, что приводит к образованию осадочных структур в форме песка или камней.

С. П. Боткин, говоря о клинике дискинезий желчных путей и хронического холецистита, указывал на факты возникновения "эмоциональной желтухи", вследствие психической травмы людей. В его работах имеют место описания калькулезных холециститов, которые стимулируют стенокардический синдром или инфаркт миокарда.

Дискинезии желчных путей, как результат длительного спазма сфинктера Одди, по наблюдению многих современных клиницистов, весьма часто связаны с тяжелыми душевными переживаниями, страхом, раздражительностью.

Другим важным фактором считается семейная предрасположенность, или наследственный фактор. К другим причинам можно отнести:

нарушение двигательной активности,

нарушение режима и сбалансированности питания.

Значительное место в развитии нарушений занимают перенесенные инфекционные заболевания печени и желудочно-кишечного тракта.

Печень - второй орган первого круга взаимодействий

Орган, который прямо зависит от функции желчного пузыря. В круге взаимодействий обозначается цифрой 2. Нарушения в работе печени, как показывает практика, наиболее часто начинают проявляться с ослабления функции ее левой (верхней) доли.

Продавливая область правого подреберья в эпигастральной области, где расположена левая доля печени, пациент чувствует боль, которая также является одним из признаков нарушения в работе желчного пузыря.

Одновременно на спине пациента, между правой лопаткой и позвоночником, на уровне позвонков Тh4-Тh6 (паравертебральная область), возникает зона с мышечным гипертонусом, имеющая повышенную болевую чувствительность (рис. 7).

На лице больного между бровей над переносицей кожа реагирует покраснением, появлением прыщей, пористостью (рис. 2).

На языке нарушение функции левой доли печени выражается в появлении сосочков красного цвета по правой его стороне, при более глубоких нарушениях красные сосочки проявляются и по левой стороне я зыка. Красные сосочки могут быть проявлены на фоне желтого или белого налета на языке, иногда язык имеет ярко-красную окраску.

Представительство печени, так же как и представительство предыдущих по описанию органов, выражено в нижней части предплечья левой руки участком с повышенной чувствительностью при пальпаторном исследовании надкостницы (рис. 5) с порядковым номером 4.

При дальнейшем развитии заболевания, когда ухудшается функция других органов, можно наблюдать покраснение склеры глаз пациента.

При длительных хронических нарушениях в печени наблюдается снижение остроты зрения. Можно предположить существование взаимосвязи левой доли с левым глазом, правой с правым.

Длительное нарушение в печени часто сопровождается изменениями большого пальца правой ноги. Иногда это выражается деформацией сустава, болезненностью при движении или при пальпаторном воздействии. Часто ногтевая пластинка на большом пальце ноги теряет свои защитные свойства против бактерий или грибков. В результате поражения она становится пористой, изменяется ее цвет от нормального розового до серого и черного. С наружной стороны пальца наблюдается интенсивный рост кожи (возникают натоптыши).

Нарушение в печени отражается на состоянии челюстных суставов. В них возникает расположенность к артрозным проявлениям, особенно при травматизации или других неблагоприятных условиях. Проявляется закон односторонности: левый челюстной сустав - левая доля, правый - правая.

В некоторых случаях появляется болезненность при пальпации реберной дуги спереди справа над печенью. Это чаще связано с нарушениями в паренхиме печени.

Боль, иррадиирущая в правое плечо, наблюдается при деформации капсулы печени, когда она увеличивается в размерах под воздействием печени.

Появление характерных сосудистых звездочек на правом плече или на области правого подреберья указывает на изменение или перерождение печени, то же самое можно отнести к возникновению сосудистых ангиопатий.

Поджелудочная железа

По наблюдению врачевателей, следующим органом, который вовлекается желчным пузырем во взаимодействие, является поджелудочная железа.