Ниацин (витамин РР)

Ниацин участвует в окислительно-восстановительных процессах в качестве переносчика электронов. В этом и заключается его основная физиологическая роль. Витамин РР содержится в двух коферментах – НАД и НАДФ. Данные коферменты входят в состав дегидрогеназ. Недостаточность ниацина может привести к развитию пеллагра, при этом возникают нарушения центральной нервной системы, поражается желудочно-кишечный тракт, изменяется состояние кожи и др. Основные симптомы недостаточности витамина РР в организме:

– длительная диарея;

– глоссит;

– нарушение секреции желудочного сока;

– дерматит лица и открытых частей тела;

– нарушение чувствительности кожи;

– адинамия;

– атаксия;

– раздражительность, психозы;

– деменция (возникает в тяжелых случаях).

Причина возникновения пеллагры – одностороннее питание продуктами, содержащими ниацин в связанной форме (кукуруза), а также недостаток триптофана, который является одним из наиболее важных источников витамина РР (из 60 мг триптофана образуется 1 мг ниацина).

Некоторые хронические заболевания органов брюшной полости (в том числе и хронический гастрит) часто приводят к острому дефициту витамина РР.

Ниацин содержится в следующих продуктах: мясо, рыба, субпродукты, дрожжи, хлеб грубого помола, крупы, бобовые, а также некоторые овощи и грибы (сушеные).

Суточная норма потребления ниацина для взрослого человека составляет 1,57 ниацинового эквивалента на 1000 кДж или 6,6 ниацинового эквивалента на 1000 ккал.

Аскорбиновая кислота (витамин С), пиридоксин (витамин В 6 ) и ниацин (витамин РР, никотиновая кислота) относятся к группе водорастворимых витаминов.

Фолацин

Недостаточность фолацина считается наиболее распространенной формой витаминной недостаточности. Значение этого витамина для нормальной жизнедеятельности организма достаточно велико. Фолиевая кислота выполняет весьма разнообразные биохимические функции, связанные с участием в процессах биосинтеза нуклеиновых кислот, реакциях метилирования и метаболизма аминокислот.

Фолацин необходим для нормального роста и развития человека, поскольку он проявляет липотропные свойства. Крайне важен витамин для беременных женщин, поскольку его дефицит может привести к нарушению психического развития плода.

Недостаточность фолацина способна спровоцировать развитие мегалобластической гиперхромной анемии. Данное заболевание характеризуется нарушением эритропоэза и поражением белой крови с явлениями лейко– и тромбоцитопении.

Нередко недостаточность этого витамина становится причиной заболеваний органов брюшной полости, в частности вызывает гастрит (а также стоматит и энтерит).

Фолацин содержится во многих пищевых продуктах в разных количествах. Наиболее высокое содержание витамина в печени, бобовых, дрожжах и листовых овощах. Во время кулинарной тепловой обработки содержание витамина резко снижается.

Фолацин усваивается организмом (всасывается) по-разному в зависимости от того, в каком продукте он содержится. Данное различие связано с тем, что в некоторых продуктах содержатся ингибиторы конъюгаз и белки, которые оказывают связывающее действие на фолиевую кислоту.

Суточная норма потребления фолацина для взрослых людей составляет 200 мкг (для беременных женщин и больных – 400 мкг). Содержащийся в листьях шпината фолацин усваивается на 83–84%, между тем как из пивных дрожжей – всего лишь на 10%. Для нормального функционирования организм взрослого человека должен получать, как минимум, 50 мкг фолацина в сутки. Если количество витамина в суточном потреблении будет снижено до 5 мкг и менее, то результатом станет развитие недостаточности витамина, которая, в свою очередь, приведет к серьезным осложнениям и нарушениям в жизнедеятельности организма.

Заболевания желудочно-кишечного тракта, в частности атрофический гастрит, резко снижают процент всасывания фолиевой кислоты (а также ее производных). В данном случае рекомендуется прием соляной кислоты, которая способствует нормализации этого процесса. Установлено, что фолацин всасывается в тонкой кишке, причем в виде моноглутаматов на 90%, в виде полиглутаматов на 50–90%.

При диагностике недостаточности фолацина прибегают к анализу мочи и кала. В норме ежесуточно с калом должно выводиться около 200 мкг фолиевой кислоты, с мочой – 5–40 мкг.

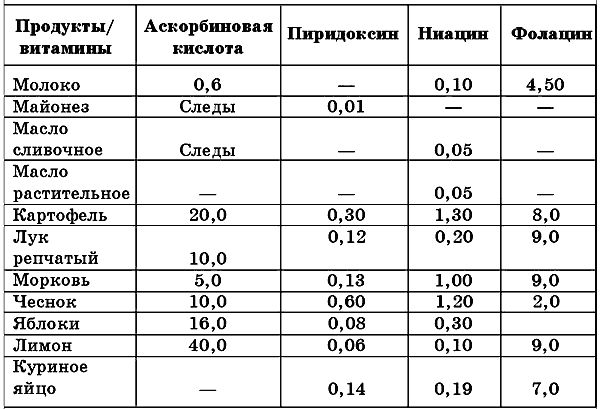

Содержание витаминов в пищевых продуктах (мг/100 г)

Роль белков в питании

Белки играют в питании человека чрезвычайно важную роль, поскольку являются самой главной составной частью клеток всех органов и тканей нашего организма. Белки, содержащиеся в пище, необходимы для построения новых клеток и тканей. Особенно в белках нуждается молодой растущий организм, а также пораженный каким-либо заболеванием. В последнем случае в организме возникает острая потребность в регенерации изношенных, отживших клеток, восстановить которые можно лишь с помощью белка. Количество требуемого белка пропорционально изнашиваемости тканей. Чем большую нагрузку испытывают мышцы, тем выше потребность в регенерации, а значит, и в потреблении белка.

Белки являются сложными азотсодержащими биополимерами. Их мономерами служат a-аминокислоты. В человеческом организме белки выполняют ряд функций: пластическую, транспортную, каталитическую, гормональную и функцию специфичности. Одной из наиболее важных функций является то, что белки обеспечивают организм пластическим материалом. К сожалению, организм человека практически лишен запасов белка, единственным источником их поступления являются продукты питания. Несомненно, в рацион питания должны входить продукты, содержащие белковый компонент.

Основное содержание белка отмечается в продуктах животного происхождения. Из растительных продуктов наиболее высоко содержание белка в бобовых культурах. Одно время, когда в Европу еще не был завезен картофель, бобовые блюда являлись основными в рационе питания всего населения. В настоящее время бобовые не пользуются популярностью, хотя в некоторых странах под выращивание бобов, фасоли и гороха отводятся большие площади. Очень богаты аминокислотами белки сои. Их скор равен или превышает 100% по шкале ВОЗ, за исключением серосодержащих аминокислот, скор которых составляет 71% от общего объема.

Все аминокислоты незаменимы для человеческого организма.

Соевые белки очень хорошо усваиваются организмом (на 90%), а также не уступают по анаболической эффективности белкам животного происхождения. Бобовые культуры (в том числе и соя) могут в некоторых случаях удачно заменить мясные продукты, что особенно актуально при хроническом гастрите (при его определенных формах). Блюда, приготовленные на основе бобовых, спокойнее воспринимаются больным желудком.

Роль жиров в питании

Пищевые жиры являются источником энергии, а также поставляют материал для биосинтеза липидных структур в организме (в том числе мембран клеток). Жиры обладают высокой энергетической ценностью: при сгорании 1 г жира выделяется 37,7 кДж (9 ккал) тепла. Между тем при сгорании 1 г белка или углеводов выделяется только 16,75 кДж (4 ккал).

Жиры бывают животного и растительного происхождения. Они различаются по физическим свойствам и составу. Животные жиры представляют собой твердые вещества, в состав которых входит большое количество насыщенных жирных кислот с высокой температурой плавления. Продукты животного происхождения, помимо жиров, содержат глицерин и жирные кислоты, стеарины, фосфолипиды и жирорастворимые витамины, активно участвующие в физиологических процессах.

Наиболее высокое содержание жиров отмечается в следующих продуктах животного происхождения: свиное сало (90–92% жира), жирная свинина (49%), колбасы (20–40%), сметана (30%), сливочное масло (72–82%), сыры (15–30%).

В отличие от них растительные жиры содержат большое количество полиненасыщенных жирных кислот, которые относятся к категории незаменимых факторов питания. Продукты растительного происхождения, содержащие наиболее высокий процент жиров, следующие: растительные масла (99,9% жира), овсяная (6,1%) и гречневая (3,3%) крупы, орехи (53–65%).

Главный компонент жиров – жирные кислоты. Существует более 40 видов жирных кислот. Основным энергетическим материалом для организма служат насыщенные жирные кислоты – такие, как пальмитиновая, стеариновая и др. Эти жирные кислоты в наибольшем количестве присутствуют в животных жирах. Так, в говяжьем жире содержится около 25% пальмитиновой кислоты, 20% стеариновой; в свином жире – соответственно 25% и 13%, в масле сливочном – 25% пальмитиновой, 7% стеариновой и 8% миристиновой. Однако не стоит усердствовать в потреблении жиров, следует соблюдать надлежащую диету, поскольку избыток насыщенных жирных кислот может привести к нарушению обмена веществ, а также к повышению содержания холестерина в крови. При хроническом гастрите требуется соблюдать строгую диету.

Желательно употреблять в пищу жиросодержащие продукты как животного, так и растительного происхождения в рациональной пропорции. Большой пищевой ценностью и высокими вкусовыми качествами обладает сливочное масло, в котором содержится легкоусвояемый организмом ретинол.

Употребление только растительных жиров может вызвать недостаточность жизненно необходимых пищевых веществ. Недостаток жиров в питании приводит к тому, что организм постепенно утрачивает способность к правильному использованию его избытков, что в дальнейшем становится причиной развития атеросклеротического процесса. Организм становится менее стойким к внешним раздражителям.

Суточная норма потребления жиров для взрослого человека:

– 1/3 растительных жиров от общей суточной нормы питания;

– 2/3 животных жиров от общей суточной нормы питания.

Для пожилых людей при повышенном содержании холестерина в сыворотке крови потребление жиров должно соотноситься с общей суточной нормой питания как 1 : 1.

При хроническом гастрите рекомендуется использовать растительные масла с салатами, винегретами, закусками (не острыми) и для приготовления диетических соусов. В таком виде растительные жиры лучше усваиваются организмом. Сало и жирное мясо исключаются из рациона питания, их можно заменить нежирными сортами мяса и большим количеством жиров растительного происхождения.

Роль углеводов в питании

Углеводы являются эссенциальными компонентами рациона питания. Они определяют основной энергетический гомеостат организма, необходимы для биосинтеза многих углеродсодержащих полимеров. Углеводы используются в организме в качестве источника энергии для мышечной работы. За счет углеводов (при смешанном питании) вырабатывается примерно 60% суточной энергоценности организма, между тем как за счет белков и жиров (вместе взятых) вырабатывается лишь 40%. При высоких физических нагрузках потребность в углеводах увеличивается, соответственно, при малоподвижном образе жизни требуется гораздо меньшее количество углеводов. В целом человек потребляет углеводов в 4 раза больше, чем белков и жиров.

Углеводы являются сильным раздражителем внешней секреции поджелудочной железы. Они активно участвуют в процессе синтеза инсулина – важнейшего компонента в регуляции углеводного обмена. Углеводы необходимы для поддержания в организме нормального гомеостаза глюкозы.

Наибольшее содержание углеводов отмечается в зерновых продуктах (52–66%), сахаре и сахаросодержащих продуктах (14–26%), клубне– и корнеплодах (8–10%), овощах и фруктах (5–7%).

Но в употреблении продуктов, содержащих углеводы, следует придерживаться определенных ограничений, особенно при хроническом гастрите. Чрезмерное потребление легкоусвояемых углеводов может вызвать гиперплазию b-клеток, а в дальнейшем, вследствие высокого перенапряжения, привести к ослаблению инсулярного аппарата.

Таким образом создаются нежелательные условия для развития сахарного диабета.

Роль минеральных веществ в питании

Минеральные вещества играют не меньшую роль в рациональном питании, чем жиры, белки и углеводы, а также витамины. Дефицит минеральных веществ в организме человека вызывает ряд специфических нарушений, которые в конечном итоге могут привести к серьезным заболеваниям. Ведь минеральные вещества составляют большую часть человеческого тела. Только золы представлено в организме около 3 кг (для среднего веса человека). Минеральные вещества могут быть представлены в виде кристаллов (в костях), в виде истинного или коллоидного раствора в соединении с белками (в мягких тканях).

Калий участвует в образовании буферных систем, которые призваны предотвращать сдвиги реакции среды и обеспечивать их стабильность. Наибольшее содержание калия отмечается в следующих растительных продуктах: картофель – 429 мг/100 г, хлеб – 240 мг/100 г, капуста – 148 мг/100 г, морковь – 129 мг/100 г, свекла – 155 мг/100 г. Высоко содержание калия в арбузе и дыне, в овсяной крупе и пшене, а также в бобовых культурах: сое – 1796 мг/100 г, фасоли – 1061 мг/100 г, горохе – 900 мг/100 г.

Наибольшее содержание калия отмечается в следующих продуктах животного происхождения: молоко – 127 мг/100 г, говядина – 241 мг/100 г, рыба – 162 мг/100 г.

Рекомендуется придерживаться смешанного рациона питания, употребляя продукты растительного и животного происхождения одновременно. Только таким способом можно удовлетворить потребность организма в калии полностью. Существуют некоторые сезонные правила: осенью потребление калия должно быть максимальным – примерно 5–6 г в сутки; весной потребление калия можно снизить до 3 г.

Натрий находится практически во всех органах, тканях и биологических жидкостях человеческого организма. Соли натрия присутствуют в основном во внеклеточных жидкостях – сыворотке крови и лимфе. Они необходимы для обеспечения стабильного осмотического давления протоплазмы и биологических жидкостей организма. Натрий активно участвует в процессах внутриклеточного и межтканевого обмена. Соединения натрия играют важную роль в образовании буферной системы крови, которая обеспечивает кислотно-щелочное равновесие.

Содержание кальция в организме человека составляет около 99%. В основном он содержится в костях скелета, на долю прочих органов, тканей и биологических жидкостей приходится около 1%. Кальций необходим для нормального формирования костной ткани, поддержания нервно-мышечной возбудимости и свертывания крови. От содержания калия напрямую зависит проницаемость клеточных оболочек.

Суточная норма потребления кальция для взрослого человека составляет 800 мг.

Очень важную роль в деятельности головного мозга играет фосфор и его соединения. Он также необходим для нормальной деятельности потовых желез, скелетных и сердечных мышц.

Наивысшее содержание фосфора отмечается в молочных продуктах, а также мясе и рыбе – 120–140 мг/100 г. В сырах содержится до 60 мг/100 г, в яичном желтке – 470 мг/100 г, в хлебе и крупах – 200–300 мг/100 г, в фасоли – 504 мг/100 г, в горохе – 369 мг/100 г. Фосфор, содержащийся в зерновых продуктах, усваивается организмом значительно хуже, что объясняется большим удельным весом фитиновых соединений.

Суточная норма потребления фосфора для взрослого человека составляет 1600 мг.

Целебные овощи

В овощах содержатся все необходимые для организма биологически активные вещества: витамины, минералы, жиры, углеводы, белок. Все эти вещества оказывают неоценимую пользу для здоровья человека. Комбинации этих веществ в различных овощах достаточно разнообразные. С помощью той или иной комбинации активных веществ можно с успехом лечить любое заболевание, в том числе и хронический гастрит. Таким образом, целебные овощи могут не только послужить пищей, но и стать замечательным лекарственным средством, причем природного происхождения, что существенно повышает ценность данного вида лекарства. Не случайно, когда животные заболевают, они самостоятельно отыскивают необходимое для выздоровления растение.

Ученым удалось обнаружить в некоторых растениях содержание лечебных соединений, своего рода маленькую аптечку. На создание такого рода соединений, только химическим путем, исследователи затратили многие десятки лет, но так и не смогли превзойти природные эквиваленты.

Многие природные соединения по эффективности воздействия на организм человека существенно превосходят известные в настоящее время препараты, созданные на синтетической основе. Овощи содержат огромное количество жирных кислот, которые сосредоточены в основном в их кожуре, защищающей мякоть от потери влаги. Содержащаяся в овощах вода имеет прекрасную биологическую сбалансированность: в ней растворяются все питательные вещества, которые необходимы для жизнедеятельности организма. Влага, поступающая в организм из овощей, крайне важна для организма. Она способствует процессу биосинтеза и является важным компонентом в обмене веществ в организме.