Хотя через камеры сердца проходит огромное количество крови, само сердце ничего не извлекает из нее для "собственного питания". Его потребности обеспечиваются коронарными артериями – специальной системой сосудов, по которым сердечная мышца непосредственно получает примерно 10 % всей прокачиваемой ею крови.

Состояние коронарных артерий имеет важнейшее значение для нормальной работы сердца. В них нередко развивается процесс постепенного сужения (стеноз), который при перенапряжении вызывает загрудинные боли и приводит к сердечному приступу.

Две коронарные артерии, диаметром 0,3–0,6 см каждая, представляют собой первые ответвления аорты, отходящие от нее примерно на 1 см выше аортального клапана.

Левая коронарная артерия почти сразу же делится на две крупные ветви, одна из которых (передняя нисходящая ветвь) проходит по передней поверхности сердца к его верхушке. Вторая ветвь (огибающая) располагается в желобке между левым предсердием и левым желудочком. Вместе с правой коронарной артерией, лежащей в желобке между правым предсердием и правым желудочком, она, как корона, огибает сердце. Отсюда и название – "коронарные".

От крупных коронарных сосудов отходят меньшие веточки, которые проникают в толщу сердечной мышцы, снабжая ее питательными веществами и кислородом.

При повышении давления в коронарных артериях и увеличении работы сердца кровоток в коронарных артериях возрастает. Недостаток кислорода также приводит к резкому возрастанию коронарного кровотока.

Сердечный цикл

Выполнение сердцем функций по "сбору" и перекачиванию крови зависит от ритма движения крошечных импульсов, поступающих из верхней камеры сердца в нижнюю. Эти импульсы распространяются по проводящей системе сердца, которая задает необходимую частоту, равномерность и синхронность сокращений предсердий и желудочков в соответствии с потребностями организма.

Последовательность сокращений камер сердца называют сердечным циклом. За время цикла каждая из четырех камер проходит фазу сокращения (систолы) и фазу расслабления (диастолы). Первыми сокращаются предсердия: вначале правое, почти сразу же за ним левое. Эти сокращения обеспечивают быстрое заполнение кровью расслабленных желудочков. Затем сокращаются желудочки, с силой выталкивающие содержащуюся в них кровь. В это время предсердия расслабляются и заполняются кровью из вен. Каждый такой цикл продолжается в среднем /7 секунды.

Одна из наиболее характерных особенностей сердца – его способность к регулярным спонтанным сокращениям, не требующим внешнего пускового механизма типа нервной стимуляции. Сердечная мышца приводится в движение электрическими импульсами, возникающими в самом сердце. Их источником служит небольшая группа специфических мышечных клеток в стенке правого предсердия. Они образуют поверхностную С-образную структуру длиной примерно 15 мм, которая носит название синоатриального, или синусного, узла. Его называют также ритмоводителем. Он не только "запускает" сердцебиения, но и определяет их исходную частоту, характерную для каждого вида живых существ и сохраняющуюся постоянной в отсутствие химических или нервных воздействий. Это анатомическое образование контролирует и регулирует сердечный ритм в соответствии с активностью организма, временем суток и многими другими факторами, влияющими на человека.

В естественном водителе ритма сердца возникают электрические импульсы, которые проходят через предсердия, заставляя их сокращаться, к предсердно-желудочковому узлу, расположенному на границе предсердий и желудочков. Затем возбуждение по проводящим тканям распространяется в желудочках, вызывая их сокращение. После этого сердце отдыхает до следующего импульса, с которого начинается новый цикл.

Возникающие в водителе ритма импульсы волнообразно распространяются по мышечным стенкам обоих предсердий, вызывая их практически одновременное сокращение. Эти импульсы могут распространяться только по мышцам. Поэтому в центральной части сердца между предсердиями и желудочками находится мышечный пучок, так называемая атриовентрикулярная (АВ) проводящая система. Ее начальная часть, в которую поступает импульс, называется АВ-узлом. По нему импульс распространяется очень медленно, так что между возникновением импульса в синусном узле и его распространением по желудочкам проходит около 0,2 с. Именно эта задержка и позволяет крови поступать из предсердий в желудочки, пока последние остаются еще расслабленными.

Из АВ-узла импульс быстро распространяется вниз по проводящим волокнам, образующим так называемый пучок Гиса. Правильность работы сердца, его ритм можно проверить, положив руку на сердце или измерив пульс.

Регуляция сердечных сокращений. Сердце взрослого человека обычно сокращается с частотой 60–90 раз в минуту. У детей частота сердцебиений выше: у младенцев – примерно 120, а у детей до 12 лет – 100 ударов в минуту. Это лишь средние показатели, и в зависимости от условий (например от физической или психоэмоциональной нагрузки и пр.) они могут очень быстро меняться.

Сердце обильно снабжено нервами, регулирующими частоту его сокращений. Сильные эмоции, например возбуждение или страх, усиливают поступление в сердце импульсов, идущих из мозга. Важную роль в работе сердца играют и физиологические изменения. Так, возрастание концентрации углекислоты в крови наряду со снижением содержания кислорода вызывает мощную стимуляцию сердца. Переполнение кровью (сильное растяжение) определенных участков сосудистого русла оказывает противоположное действие, что приводит к замедлению сердцебиений.

Физические нагрузки тоже повышают частоту сердечных сокращений вплоть до 200 в минуту и более.

Ряд факторов влияет на работу сердца непосредственно, без участия нервной системы. Например, повышение температуры тела ускоряет ритм сердечных сокращений, а снижение замедляет его. Некоторые гормоны, такие как адреналин и тироксин, тоже оказывают прямой эффект и, поступая в сердце с кровью, увеличивают частоту сердцебиений.

Регуляция силы и частоты сердечных сокращений – очень сложный процесс, в котором взаимодействуют многочисленные факторы. Одни влияют на сердце прямо, другие действуют опосредованно – через различные уровни центральной нервной системы. Мозг обеспечивает координацию этих влияний на работу сердца с функциональным состоянием остальных отделов системы кровообращения таким образом, что достигается нужный эффект.

Давление крови. Функция сердца заключается в постоянном перемещении крови и содержащихся в ней кислорода и питательных веществ по всему организму; при этом сердце своими ритмическими сокращениями приводит в движение всю кровь в кровеносных сосудах. Кровь, выталкиваемая сердцем, давит на стенки артерий, и это давление называют артериальным.

В разных участках сердца и крупных сосудов давление, создаваемое сокращением сердца, неодинаково. Так, завершающая движение по большому кругу кровообращения кровь, возвращающаяся в правое предсердие по венам, находится под относительно малым давлением – около 1–2 мм рт. ст. Правый желудочек, посылающий кровь в легкие, где начинается малый круг кровообращения, во время систолы доводит это давление примерно до 20 мм рт. ст. Возвращающаяся в левое предсердие кровь находится под низким давлением, которое при сокращении предсердия повышается до 3–4 мм рт. ст.

Однако мощный левый желудочек выталкивает кровь с большой силой. При его сокращении давление достигает примерно 120 мм рт. ст., и этот уровень поддерживается в артериях всего тела. Отток крови в капилляры в промежутке между сокращениями сердца снижает артериальное давление примерно до 80 мм рт. ст. Эти два уровня давления, вместе взятые, и называют кровяным, или, точнее, артериальным, давлением (АД). Таким образом, типичное "нормальное" давление – 120/80 мм рт. ст.

Почему же АД характеризуется двумя цифрами, записываемыми традиционно через дробь? Сердце, работая как насос, при выбросе крови создает в сосудах максимальное давление, так называемое систолическое, верхнее (первая цифра). При расслаблении в сосудах создается минимальное давление, так называемое диастолическое, нижнее (вторая цифра).

Как уже было сказано, полученные при измерении артериального давления (АД) показатели обычно записывают в виде дроби, где числитель содержит значение систолического ("верхнего"), а знаменатель диастолического ("нижнего") давления.

Единицами измерения АД являются миллиметры ртутного столба. АД, как и многие другие характеристики жизнедеятельности организма вообще и сердечно-сосудистой системы в частности, является изменчивым (динамичным) показателем. В состоянии покоя у здорового человека оно поддерживается на строго определенном уровне, позволяющем полноценно функционировать всем органам и системам организма. Этот уровень – 120/80. Во время любых физических или эмоциональных нагрузок обычно происходит кратковременное повышение давления, не имеющее ничего общего с заболеванием. Это нормальная, здоровая физиологическая реакция организма на внешние раздражители. В отличие от здоровых людей у больных стойкое повышение АД происходит даже в состоянии покоя.

Повышение давления в сосудах организма называют гипертензией (от греческого слова hyper - "сверх" и латинского слова tendere - "натягивать") или гипертонией (от греческих слов hyper и tonus - "повышенное напряжение"). Таким образом, слова "гипертензия" и "гипертония" являются синонимами. Под артериальной гипертонией понимают стойкое повышение АД, более чем 140/90 мм рт. ст., зафиксированное в разное время при нескольких измерениях. Причем не обязательно должны быть повышены обе цифры АД одновременно. Для постановки диагноза артериальной гипертензии достаточно стойкого увеличения одного из компонентов АД – либо систолического, либо диастолического.

Величина АД, считают многие ученые, как у здоровых, так и у больных, определяется в основном двумя факторами:

1) во-первых, кровенаполнением сердца, точнее объемом крови, содержащимся в левом желудочке сердца в момент его сокращения (эта величина носит название "сердечный выброс");

2) во-вторых, противодействием сосудов, отходящих от сердца (артерий), в ответ на сердечное сокращение и продвижение крови по ним (так называемое общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС)).

В ряде современных научных исследований доказано, что величина АД является результатом арифметического произведения двух величин: сердечного выброса и ОПСС. Следовательно, рост АД может происходить, если увеличиваются либо оба, либо хотя бы один из этих показателей. В организме человека имеются различные механизмы, регулирующие как величины сердечного выброса и ОПСС по отдельности, так и уровень АД в целом. Так, для выполнения любой нагрузки, как физической, так и эмоциональной, организму требуется усиленное питание: органы и ткани должны получать из крови большее, чем в состоянии покоя, количество кислорода. В связи с этим сердце должно перекачивать большее количество крови, в результате чего растет и сердечный выброс.

При этом нужно учесть, что сердце и сосуды пронизаны специфическими нервными волокнами, образующими так называемую симпатическую нервную систему. В естественных условиях у всех людей повышение активности симпатической нервной системы сердца наблюдается при любых нагрузках – как физических, так и эмоциональных.

Повышение активности симпатической нервной системы вызывает сужение сосудов, т. е. увеличивается их сопротивление возросшему потоку крови, что вызывает прирост ОПСС. Когда действие нагрузки прекращается, активность симпатической нервной системы и, следовательно, АД снижается до уровня состояния покоя, поскольку необходимость в интенсивном кровоснабжении органов и тканей отпадает.

Однако есть люди, у которых активность симпатической нервной системы повышена постоянно, что способствует развитию у них артериальной гипертензии.

Другой, наиболее известный и хорошо изученный в настоящее время механизм регуляции АД носит биохимический характер и связан с уровнем гормонов надпочечников и отдельных веществ, вырабатываемых почками. В ткани почек у некоторых людей, особенно страдающих сужением почечных артерий, в избыточном количестве вырабатывается ренин. Он стимулирует цепочку биохимических реакций, которые способствуют образованию специфического вещества ангиотензина II, обладающего мощным сосудосуживающим действием, вызывающим стойкое повышение АД.

Кроме того, у таких людей усиливается выработка еще одной биологически активной субстанции – гормона надпочечников альдостерона. Действие этого гормона приводит к задержке в организме жидкости и натрия, поступающего в основном вместе с поваренной солью. В конечном счете действие альдостерона способствует увеличению сердечного выброса.

Симпатическая нервная система, вызывая сужение почечных артерий, косвенно усиливает выработку ренина почками, что ведет к увеличению выработки ангиотензина II и альдостерона, а ангиотензин II и альдостерон, в свою очередь, усиливают активность симпатической нервной системы. Таким образом, у больных артериальной гипертензией замыкается порочный круг, способствующий стойкому увеличению АД.

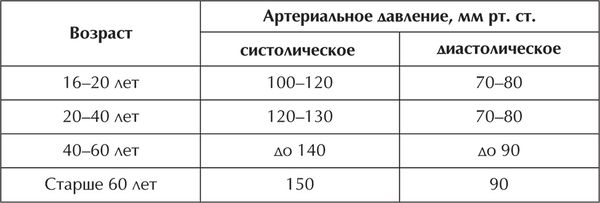

Какое артериальное давление считается нормальным? Мы уже говорили, что идеальное давление – 120/80. Для взрослого человека нормальным считается артериальное давление ниже 140/90 мм рт. ст. Тем не менее давление может меняться в зависимости от возраста, и очень важно, чтобы оно не превышало показателей, указанных в таблице. Это возрастные нормы уровня артериального давления, принятые Всемирной организацией здравоохранения.

Данные, приведенные в таблице, не являются абсолютными. Есть и другие точки зрения на соотношение возраста и уровня артериального давления. В частности, в следующей главе, при рассмотрении вопроса о возрасте как о факторе риска гипертонической болезни, будет приведена другая таблица, где дается более широкий диапазон возрастных значений АД.

Не так уж важно, на какие данные вы будете ориентироваться. Важно соотносить показатели своего давления с вариантами нормы и знать: любое, даже однократное обнаружение повышения давления требует консультации врача.

Глава 2. Предрасположенность, факторы риска, причины артериальной гипертонии

Первичная и вторичная артериальная гипертония

В современной медицине выделяются два вида артериальной гипертонии (АГ) – первичная и вторичная. Повышение артериального давления чаще всего носит первичный характер и является симптомом гипертонической болезни. В основном (примерно в 90 % случаев) истинная причина артериальной гипертонии остается неизвестной, и поэтому лечение проводится только по поводу симптома повышенного артериального давления; первичное расстройство, вызвавшее артериальную гипертензию, не выявляется.

Реже (у 10 % больных артериальной гипертонией) повышенное артериальное давление имеет вторичный характер и является признаком заболеваний различных органов. Причиной могут быть разнообразные факторы, в том числе опухоль, определенные формы заболеваний почек, неврологические расстройства, расстройства со стороны щитовидной и паращитовидной желез, отравление свинцом, побочные эффекты лекарств, зависимость от определенных лекарственных препаратов и даже неправильное питание. Именно в этих 10 % случаев следует лечить не проявление заболевания – повышенное давление, а его причину. И в случае устранения этой причины полностью нормализовать давление.

Вот некоторые конкретные заболевания, приводящие к вторичной гипертонии. Основной причиной вторичной АГ является двухстороннее (реже – одностороннее) поражение ткани (паренхимы) почек, например после перенесенного их гнойного воспаления (пиелонефрита). Заболевания ряда эндокринных желез, таких как гипофиз, надпочечники и щитовидная железа, также могут повлечь за собой развитие вторичной АГ. При доброкачественной опухоли надпочечников отмечаются особенно высокие цифры АД, возвращающиеся к нормальным значениям после хирургического удаления опухоли.

В основе стойкого повышения АД у некоторых больных лежит сужение почечных артерий. Различают "сужение почечных артерий изнутри", например вследствие их атеросклеротического поражения, а также "сужение снаружи" – при их непосредственном (механическом) сдавлении окружающими тканями или другими сосудами. Следует также упомянуть о коарктации аорты – врожденном пороке развития самой крупной артерии организма, берущей свое начало из левого желудочка сердца. При этом заболевании происходит частичный или полный перерыв циркуляции крови от верхних отделов туловища к нижним вследствие резкого сужения просвета аорты. В результате подобной анатомической аномалии кровь в нижнюю половину туловища поступает преимущественно через обходные пути – коллатерали (межреберные и другие артерии). У больных коарктацией аорты отмечаются высокие цифры АД на руках, превышающие показатели АД на ногах (у здоровых людей – наоборот). После хирургического устранения коарктации аорты возможна нормализация показателей АД.

Нередко вторичная АГ может быть обусловлена постоянным приемом капель от насморка, противозачаточных, гормональных и негормональных противовоспалительных средств, а также злоупотреблением алкоголя. Вторичную гипертонию в медицинской литературе еще называют симптоматической артериальной гипертензией. И хотя симптомом этого заболевания является, как уже было сказано, повышенное артериальное давление, но собственно гипертонической болезнью это заболевание не является. О гипертонической болезни (первичной гипертонии) говорят тогда, когда повышение давления является не осложнением другого заболевания, а развивается как самостоятельная болезнь.

К гипертонической болезни люди приходят разными путями. Наиболее частый путь связан с неблагоприятными обстоятельствами жизни, когда под воздействием часто повторяющихся отрицательных эмоций, психических травм, переутомления и стрессов нарушается равновесие нервной и эндокринной систем, которые отвечают в организме за регуляцию кровообращения. На фоне описанных состояний наш организм начинает активнее производить адреналин – так называемый "гормон стресса", в результате чего увеличиваются сила и частота сердечных сокращений, повышается максимальное давление. На этом начальном этапе развития болезни организм в целом способен при нормализации обстоятельств жизни возвращаться к исходному уровню кровяного давления, восстанавливая нарушенное равновесие.