3. "Центр тяжести". Дается инструкция: "Попробуйте определить, где у человека центр тяжести. Подвигайтесь, сядьте, встаньте. Найдите центр тяжести тела у кошки (надо двигаться, как кошка), почувствуйте центр тяжести. Где центр тяжести тела обезьяны, петуха, рыбы, воробья, прыгающего по земле? Выполняя движения и действия, характерные для этих животных, попробуйте на себе все это. Животные и маленькие дети – самый лучший пример отсутствия мышечных зажимов.

4. "Растем". Участники образуют круг. Исходное положение – сидя на корточках, голова к коленям, руки обхватывают колени. Ведущий: "Представьте, что вы маленький росток, только что показавшийся из земли. Вы растете, постепенно распрямляясь, раскрываясь и устремляясь вверх. Я буду помогать вам расти, считая до пяти. Постарайтесь равномерно распределить стадии роста". Можно усложнять упражнение, увеличивая счет до 20. После выполнения этого упражнения полезно сразу выполнить следующее.

5. "Потянулись – сломались". Исходное положение – стоя, руки вверх. Ведущий: "Тянемся вверх, выше, выше… Мысленно отрываем пятки от пола, чтобы стать еще выше. А теперь наши кисти как будто сломались, безвольно повисли. Теперь "сломались" руки в локтях, в плечах, "упали" плечи, повисла голова, подогнулись колени, мы упали на пол… Лежим расслабленно, безвольно, удобно. Прислушайтесь к себе. Осталось ли где напряжение? Сбросили его!".

6. "Насос и надувная кукла". Участники разбиваются на пары. Один – надувная кукла, из которой выпущен воздух, – лежит совершенно расслабленно на полу. Другой "накачивает" куклу воздухом с помощью насоса: ритмично наклоняясь вперед, произносит звук "с" на выдохе. Кукла постепенно наполняется воздухом, ее части распрямляются, выравниваются. Наконец кукла надута. Дальнейшее накачивание ее воздухом опасно: кукла напрягается, деревенеет, может лопнуть. "Накачивание" необходимо вовремя закончить. Это время окончания накачивания участник с "насосом" определяет по состоянию напряжения тела куклы. После этого куклу "сдувают", вынимая из нее насос. Воздух постепенно выходит из куклы, она "опадает". Это прекрасное упражнение на расслабление-напряжение, а также парное взаимодействие.

7. "Скульптор и глина". Участники разбиваются на пары. Один из них – скульптор, другой – глина. Скульптор должен придать глине форму (позу), какую захочет. Глина податлива, расслаблена, принимает форму, какую ей придает скульптор. Законченная скульптура застывает. Скульптор дает ей название. Затем участники меняются ролями. Не разрешено во время этого упражнения переговариваться.

Для компенсации влияния гипоксии в стратегию здоровьесберегающей деятельности руководителя должны входить и технологии, активизирующие функцию дыхания. Предпочтение следует отдавать мышечной деятельности. Мышечная деятельность даже без специфической направленности на развитие дыхательной функции (плавание, йога, дыхательные гимнастики, гребля, лыжи и т. п.) оказывает непосредственное влияние на респираторную систему, что приводит к активным адаптационным кумулятивным изменениям в функции внешнего дыхания. Например, при занятиях некоторыми видами спорта (в частности единоборствами) режим мышечной деятельности не способствует высоким значениям ЖЕЛ и ее производных. Однако позитивные изменения выражаются в высокой бронхиальной проходимости, что обеспечивает адекватный особенностям деятельности уровень легочной вентиляции. Компенсация может проявляться также в совершенствовании структуры и функции сердечно-сосудистой системы, обеспечивающей транспорт кислорода из легких к работающим органам, что и наблюдается при регулярных занятиях физкультурой и спортом.

Для вечно занятого руководителя подойдет простая традиционная дыхательная гимнастика, которая не занимает много времени.

Традиционная дыхательная гимнастика

1. Исходное положение – ноги на ширине плеч. Сделать полный выдох, затем медленный вдох через нос. На высоте вдоха без паузы произвести выдох через рот, губы сложены трубочкой (не надувая щек). Выдыхать воздух порциями, короткими сильными толчками, напрягая и расслабляя мышцы брюшного пресса. Один вдох рассчитан на три толчковых выдоха.

2. Исходное положение – сидя на стуле. Сделать глубокий вдох, медленно выдыхать через нос. В процессе тренировки выдох постепенно удлинять (примерно на 2–3 с каждую неделю занятий).

3. Исходное положение – сидя или стоя. Сделать прерывистый вдох в 3–4 приема, округляя живот. Выдох через нос толчками, втягивая живот при каждом толчке.

4. Исходное положение – сидя или стоя. Прерывистый вдох в 3–4 приема, после каждого вдоха делать небольшой выдох, причем каждый последующий вдох должен быть глубже предыдущего. Когда легкие наполнятся воздухом, после короткой задержки дыхания сделать быстрый и сильный выдох через широко раскрытый рот. Повторить 3 раза.

5. Исходное положение – стоя. Сделать полный вдох через нос. После небольшой паузы (3–5 с) выдохнуть через рот со звуком "с". Затем снова сделать вдох и после паузы выдох рывками. С каждым рывком втягивать и расслаблять живот. Повторить 3 раза.

6. Постепенное удлинение вдоха под мысленный счет. Пауза после вдоха равна по времени половине вдоха. Восемь дыхательных циклов выполняют с постепенным удлинением вдоха (на счет от 4 до 6) и коротким выдохом.

7. Постепенное удлинение выдоха (на счет от 4 до 6), пауза после выдоха равна по времени половине выдоха.

Дополнительные советы по здоровьесбережению приведены в прил. 6.

8. Профессионально-прикладные аспекты здоровья руководителя

Формирование перспективного кадрового резерва руководителей является одной из важнейших задач государственной кадровой политики в Республике Беларусь. Высокие требования к методам работы управленческих кадров определены новыми принципами управления, сочетающими методы государственного регулирования с использованием рыночных механизмов, современные организационные, информационные, социальные и политические технологии.

Насколько эффективен будет тот или иной руководитель, трудно ответить сразу, для этого нужны соответствующие критерии, позволяющие дать такую оценку. К таким критериям относятся биографические, личностные, квалификационные. Ряд биографических характеристик (возраст, пол, социально-экономический статус) не являются определяющими. С одной стороны, возраст – это опыт, который может быть позитивным фактором для деятельности руководителя, и если руководитель сохранил свои физические и психические ресурсы, он вполне может быть эффективным и в возрасте за 60. С другой стороны, есть примеры, когда люди достигали значительных успехов, управляя большими предприятиями или бизнесом в молодом возрасте. То же относится к полу и социально-экономическому статусу (у нас есть примеры эффективных женщин-руководителей, а также людей с не очень высоким исходным социально-экономическим статусом, которые заслуженно достигли высот в сфере управления).

В отношении личностных характеристик существуют различные научные данные, показывающие, какие из личностных характеристик отличают высокоэффективных руководителей от неэффективных. Например, доказано, что отношение между интеллектом и эффективностью руководства имеет криволинейный характер. Это значит, что наиболее эффективными оказываются руководители не с чрезмерно высокими показателями интеллекта, а имеющие промежуточные по степени выраженности оценки. Такие качества личности, как доминантность, уверенность в себе, эмоциональная уравновешенность, стрессоустойчивость, креативность, стремление к достижению целей, предприимчивость, ответственность, надежность, независимость, общительность, являются решающими для обеспечения эффективной руководящей деятельности.

Безусловно, наиболее определяющими эффективность являются также квалификационные характеристики. В Беларуси образовательный уровень управленцев характеризуется стабильностью: в республиканских органах 98 % руководителей имеют высшее образование, в облисполкомах и Минском горисполкоме – 94, в горисполкомах и райисполкомах – 88 %. В настоящее время все руководители промышленных предприятий имеют высшее образование.

Профессионализм государственных служащих рассматривается как объективно обусловленная категория, предполагающая трудовую и интеллектуально-нравственную самореализацию личности. С такой точки зрения под профессионализмом понимаются динамичные, постоянно обогащающиеся качества, умения и навыки работника. Следует отметить, что ориентация на постоянное совершенствование, профессиональный рост – это не просто пожелание, а сущностная характеристика выполнения служебных обязанностей руководителя. Законом "О государственной службе в Республике Беларусь" (ст. 21) предусмотрена обязанность государственного служащего поддерживать необходимый уровень квалификации.

Профессионализм характеризуется также способностью руководителя определять реальные возможности и пути решения стоящих перед ним задач. Эффективное использование человеческого капитала подразумевает создание соответствующих организационных условий для активизации и бережного использования личностного потенциала каждого.

Профессионализм руководителя формируется в процессе его многоуровневой подготовки. Задачи подготовки компетентных государственных служащих чрезвычайно актуальны, особенно в определении требований к минимуму содержания образовательных программ и уровню развития профессиональных компетенций специалиста.

В ряде стран Западной Европы (Германия, Франция) профессиональная подготовка государственных служащих представляет собой многоуровневую структуру, ранжированную в зависимости от целей обучения и уровня обученности персонала. Обучение охватывает как теоретическую, так и практическую подготовку. Программы, построенные по модульному принципу, легко трансформируются с учетом запросов органов государственного управления на подготовку персонала.

Опыт Германии подтверждает необходимость обязательного обучения молодых руководителей, имеющих стаж работы не менее двух лет, формирования у них системного видения проблем и способов их решения, развития коммуникабельности и умения работать в команде.

Заслуживает внимания опыт Великобритании по введению системы постоянной оценки компетентности государственных служащих. Оценка предполагает дифференцированные требования к разным категориям работников государственных органов и обязательность постоянного повышения квалификации.

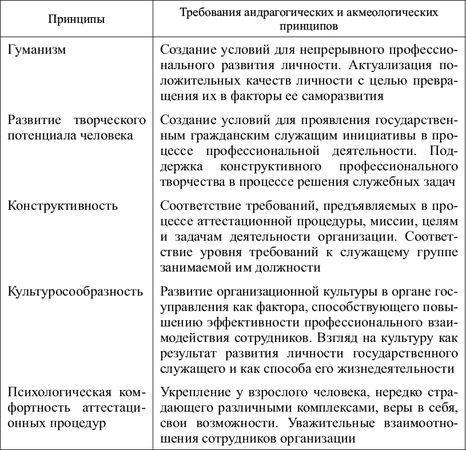

В России процедура конкурса на замещение вакантных должностей в государственной службе, аттестации государственных служащих, сдача ими квалификационного экзамена определена соответствующими законом и указами. Каждая процедура решает определенные задачи: аттестация определяет профессиональное соответствие госслужащего требованиям по занимаемой им должности, квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о присвоении классного чина гражданской службы и т. д. Несмотря на разные цели, принципы, на которых строится оценка профессионализма государственных служащих, необходимо учитывать другие особенности (табл. 9).

Тенденция к компетентностной ориентации профессионального образования руководителей прослеживается начиная с 90-х годов прошлого столетия.

Таблица 9

Андрагогическиеи акмеологическиепринципы проведения аттестации государственных гражданских служащих

Компетентностный подход предполагает направленность на развитие личности во всех ее проявлениях, обусловливающих успешную деятельность и поведение человека в различных сферах и социальном окружении. Ориентация на такой подход, на наш взгляд, особенно целесообразна в отношении образования руководителя, поскольку обеспечивает развитие индивидуального потенциала его личности и опыта самостоятельного принятия решений.

Новейшие результаты исследований в области компетентностно ориентированного обучения свидетельствуют, что различные виды профессиональной компетентности специалиста должны рассматриваться не изолированно, а в контексте выполнения конкретных профессиональных операций или функций. Ориентация профессионального образования только в направлении "дать квалификацию" не эффективна. Поэтому классификация различных видов компетентности каждой специальности имеет большое значение для ясности при обсуждении проблем обновления содержания образования.

Профессиональные способности специалиста проявляются прежде всего в качествах, которые характеризуют развитие личностного потенциала и его проявление при выполнении профессиональных задач и функций (подчинение, управление, деловая коммуникация, взаимоотношения с коллегами).

Рассматривая профессионализм специалиста с позиций психологии и педагогики, следует выделить понятие "профессионализм личности". Профессионализм личности - характеристика субъекта труда, отражающая высокий уровень развития профессионально важных и личностно-деловых качеств, адекватный уровень притязаний, направленность мотивационной сферы и ценностных ориентаций на личностное развитие.

Изучение современных аспектов профессиональной деятельности руководителя позволяет утверждать, что профиль профессионально важных качеств и способностей руководителя динамичен и изменяется в зависимости от условий развития экономической и политической сфер общества. На определенном этапе развития ведущее место занимала профессиональная компетентность, в современных условиях наряду с ней такое же значение имеет социальная компетентность. Социальная компетентность предполагает способность к общению, сотрудничеству, разрешению конфликтов. К социальной компетентности руководителя можно отнести такие качества, как контактность, инициативность, способность вести переговоры, достигать поставленных целей, адаптироваться к ситуациям и условиям, готовность к обучению, принятию на себя ответственности.

Система управления предполагает субъективно-объективные отношения, которые являются источником ее становления и развития. Она мобильна ввиду постоянно изменяющихся условий внутренней и внешней среды. Эти изменения и сама система могут ограничивать реализацию индивидуальных целей руководителя, затруднять его самореализацию. Особенно часто это происходит при несовпадении индивидуальных целей и потребностей с общественными целями и потребностями. Если руководитель осознает возможные противоречия и адаптируется к ним, то его восприятие меняется: общее благо он воспринимает как одно из главных условий для получения возможности собственной реализации. Иными словами, ему становится выгодно следовать идеям и нормам общего блага, поскольку это кратчайший путь и условие достижения блага собственного. Поэтому прогнозы эффективности руководителя строятся еще и с учетом оценки его социально-психологической адаптации, при высокой степени развития которой психологические процессы приспосабливания специалиста, обладающего индивидуально выраженными характеристиками, осуществляются в соответствии с требованиями социальной среды.

Адаптированная личность, как правило, отличается стремлением к самореализации с развитой способностью к самоконтролю, который обеспечивает соблюдение нормативных требований общества. Деятельность дезадаптированной личности не может быть эффективной в социально-гуманитарном плане, так как актуальные эгоцентрические потребности решаются либо асоциальным путем, либо под влиянием постоянного контроля и оценки с внешней стороны, что лишает человека возможности реализовывать свой творческий потенциал. Поэтому, говоря о способности руководителя к творчеству и креативности, следует учитывать степень развития у него социально-психологических и моральных качеств.

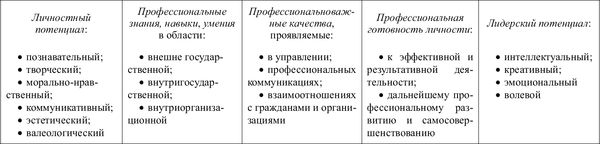

Кроме того, в компетентностную модель современного эффективного руководителя специалисты включают и валеологические способности, которые обеспечивают сохранение и прирост его физического и психического потенциала (табл. 10).

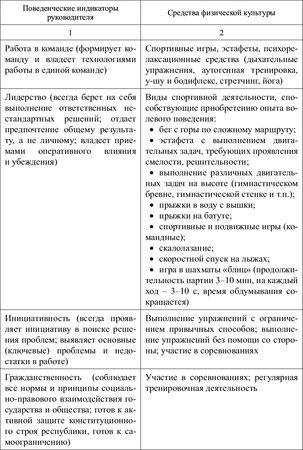

Особыми возможностями для развития компетенций руководителя обладают средства физической культуры (табл. 11).

Таблица 10

Компетентностная модель современного руководителя системы государственного управления

Таблица 11

Профессионально-прикладные средства физической культуры для развития компетенций руководителя