Рациональный двигательный режим как условие сохранения здоровья

Основополагающий принцип рациональной физической нагрузки гласит: физическая нагрузка будет полезной при условии оптимальности, с учетом возраста, состояния здоровья и уровня физической подготовленности. Оптимальной – значит не большой и не маленькой. В связи с этим важной задачей является определение индивидуального критического минимума двигательной активности (ДА). Под критическим минимумом ДА подразумеваются граничные параметры рационально организованной двигательной деятельности в условиях повседневной жизни, отступление от которых ведет к регрессу функциональных возможностей организма. Научно обосновано, что современному взрослому человеку, если его работа не связана с физическим трудом, для компенсации гиподинамии на занятия физическими упражнениями необходимо отводить до 10 ч в неделю, т. е. примерно 1,5 ч в сутки. Японские специалисты обозначают параметры суточной нормы двигательной активности по количеству двигательных локомоций, за которые принимают шаговое движение, а именно: 10–14 тыс. шагов в день. При этом, как утверждают доктора медицинских наук А.Н. Климов и Б.М. Липовецкий в своей книге "Быть или не быть инфаркту" (М., 2012), людям старше 35 лет для профилактики ИБС ежедневно необходимо ходить пешком не менее 7–10 км.

Поскольку двигательный компонент труда в разных профессиях различается, объем двигательной нагрузки целесообразнее выражать в затраченных на нее энергетических калориях. Для представителей разных профессий он должен быть различным. При этом количественные пределы нормативной дифференцированной модели рационального двигательного режима должны быть экономически и медицински обоснованы. Например, рассчитаны обобщенные параметры затрат энергии на мышечную деятельность для представителей умственного труда, являющиеся установленной нормой, – не менее 2000 ккал в неделю (без учета различных видов активного отдыха) и не более 300 ккал за одно занятие.

Мышечная работа важна не только для обмена энергии и пополнения энергетического ресурса организма, но и для нормального функционирования гладкой мускулатуры скелетных мышц и внутренних органов, головного мозга, которому нужна рефлекторная стимуляция. При высоком уровне нервно-эмоционального напряжения мышечная работа важна еще и для сохранения баланса между чрезмерной стрессовой реакцией (реакцией на воздействие) и действительными запросами организма.

Согласно выработанным в эволюции механизмам эмоциональное напряжение обусловливает в организме такие изменения, которые подготавливают его к выполнению мышечной деятельности. Через эмоции включаются механизмы, настраивающие и обеспечивающие высокую функциональную активность систем, связанных с работой именно мышц. В современной действительности после эмоций волнения, гнева или страха (за которыми в соответствии с теорией стресса всегда возникают заложенные природой ответные реакции физической борьбы или бегства) мышечная "разрядка" не следует (борьба или бегство невозможны), а значит, активность функциональных систем организма и мобилизованные ресурсы (энергетические, пластические) остаются неиспользованными. Такая нерациональная функциональная перестройка наносит вред здоровью. Определенная двигательная разрядка служит в этих условиях своего рода антистрессовой гигиеной.

Проведенные нами исследования показателей уровня ДА руководителей выявили, что при положительной виртуальной мотивации к активному двигательному режиму на практике используют регулярные занятия физической культурой не более 17 % из числа респондентов-руководителей; 69 % утверждают, что занимаются эпизодически, а 14 % совсем избегают физических нагрузок. Утреннюю гигиеническую гимнастику в режиме дня выполняют только 7 %, производственную гимнастику – не более 3 %. Активный (спортивный) семейный отдых культивируют 15 % руководителей.

Анализ наиболее предпочтительных форм занятий двигательной активностью показал, что заниматься в группе любят 41 % руководителей, индивидуально – 33, "все равно как" – 26 %. Регламентированная двигательная активность характерна в основном для руководителей силовых ведомств и структур, поскольку мотивируется должностными инструкциями.

Понятно, что в возрастном диапазоне наиболее активны руководители в возрасте от 30 до 45 лет; чем старше возраст и чем выше должность, тем ниже уровень ДА. Практически 100 % руководителей не отрицают важности роли физической культуры в сохранении здоровья, но склонны ассоциировать себя скорее с наблюдателями спортивных баталий, нежели с участниками регулярных физкультурых занятий.

Большую сложность у руководителей вызывает организация самостоятельных занятий физической культурой. Они не знакомы ни с методикой подбора и дозирования физических нагрузок, ни с методами самоконтроля. Практически никто при опросе не смог продемонстрировать знание каких-либо оздоровительных двигательных программ.

Один из путей ликвидации такой ситуации мы видим в организации специальных учебных модулей по здоровьесбережению в рамках системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров. Модули могут включать теоретические и практические занятия по использованию здоровьесберегающих технологий и средств физической культуры, организованных как в традиционной форме, так и в инновационной (тренинги, ситуационные игры и т. п.). В целом модель системы валеологического образования руководителей представлена ниже.

В отношении организации рациональной двигательной деятельности мы предлагаем руководителям обратить внимание на следующие ее аспекты. Во-первых, включить в режим дня занятия гомокибернетикой.

Более 100 лет тому назад русские ученые И.П. Щелков и В.К. Задлер сделали важное открытие о резком увеличении кровотока в скелетных мышцах при их работе (в 60–80 раз и более). Такая большая потребность мышц в крови стала расцениваться как нагрузка на сердце. Общеизвестно, что при нагрузке каждый мотор, насос, каким является и сердце, быстрее изнашивается. Отсюда следовал вывод, что охранительным для сердца должен быть режим мышечного покоя, выражающийся в пониженной двигательной активности. Именно так в свое время и поступали в клинической практике. Больных инфарктом миокарда укладывали в постель и запрещали шевелить даже пальцами. Но они в этом режиме чувствовали себя все хуже и чаще погибали. Те же, кто вопреки предписанному режиму двигались, сами себя обслуживали, быстрее поправлялись и возвращались к труду. Так клиническая практика отвергла режим мышечного покоя, ибо он оказался не охранительным, а, наоборот, губительным. Во всех клиниках мира на смену ему пришел режим ранней двигательной активности и лечебной физической культуры. Но при этом оставалось неясным, почему физические нагрузки оказывают благотворное воздействие; ведь они вроде бы отягощают работу даже здорового сердца. Ответ был получен с помощью вибрационной гипотезы: скелетные мышцы наряду с общеизвестными силой, скоростью и выносливостью, лежащими в основе локомоторной, трудовой и спортивной деятельности, обладают еще и не известным ранее микронасосным свойством. Способность мышц самообеспечиваться кровью закрепила за ними название периферических сердец, активно облегчающих насосную функцию сердца. На этих фактах основаны подходы к тренировке микронасосов скелетных мышц с помощью гомокибернетики как способа опосредованного управления кровообращением с целью повышения устойчивости сердечно-сосудистой системы к различным заболеваниям.

Мы рекомендуем руководителям использовать занятия гомокибернетикой в качестве утренней гимнастики, с потягиванием после пробуждения (преследующим цель выдавить сокращающимися мышцами застоявшуюся кровь из внутримышечных сосудов) и выполнением упражнений в такой последовательности (с целью ликвидации застоя во внутренних органах): на мышцы брюшной полости, на мышцы нижних конечностей, на мышцы верхних конечностей, на мышцы шеи.

При занятиях физическими упражнениями оздоровительно-тренировочной направленности руководителям следует придерживаться определенной направленности физических нагрузок. Предпочтительнее занятия циклическими видами спорта (ходьба, бег, лыжный спорт, плавание, велоспорт) на регулярной основе не менее 2–5 раз в неделю по 20–40 мин. Вечером – не ранее чем через 2 ч после еды и не позднее 1,5 ч до сна. Самое целесообразное – воспользоваться разработанными двигательными программами, поскольку если это научно-обоснованные программы, то они носят сугубо оздоровительную направленность с параметрами физической нагрузки, не опасной для здоровья.

Ходьба, бег и плавание – наиболее распространенные циклические виды спорта, включаемые в различные оздоровительные аэробные двигательные программы. Они выступают как технологии здоровьесбережения, поскольку аэробная физическая активность, при которой все химические реакции по освобождению энергии осуществляются при участии кислорода, является наиболее важной для выживания организма и преодоления стрессов.

Согласно научно-исследовательским данным, существует положительная взаимосвязь аэробных физических нагрузок и психического здоровья. У физически активных людей хорошее настроение и хорошее самочувствие отмечаются чаще, чем у малоподвижных. Аэробная физическая активность помогает снять напряжение, расслабиться в конце тяжелого трудового дня, подавить аппетит (что немаловажно для людей, имеющих избыточную массу тела) и заряжает энергией на длительное время.

Установлена также прямая взаимосвязь уровня физической подготовленности и самооценки, адекватность которой необходима для нормального психического развития и адаптации к внешним обстоятельствам. Систематические занятия способствуют поддержанию спортивной формы, улучшению внешних параметров телосложения, повышению общей выносливости, что положительно влияет на психологическую устойчивость и самооценку.

Систематическая физическая нагрузка способствует выделению в кровь гормонов эндорфинов, которые являются антидепрессантами, снижают остроту негативных эмоций, вызывают чувство эйфории. Именно этот эффект лег в основу теории положительного привыкания к аэробным физическим нагрузкам американского психиатра У. Глассера. Например, привыкание к занятиям оздоровительным бегом, которое, по мнению автора, обеспечивает психическую силу и повышает удовлетворение от жизни. Американские специалисты насчитали 27 различных определений, используемых бегунами для обозначения чувства эйфории, которое они испытывают при занятиях бегом, и определили условия для наступления этого чувства: дистанция должна быть достаточно длинной (около 10 км), темп – комфортным для бегущего, продолжительность бега – не менее 30 мин, желательна прохладная тихая погода и низкая влажность.

Кроме того, систематическое выполнение программы приводит к эффекту адаптационной брадикардии – урежению ЧСС в покое, которое происходит в результате утолщения сердечной мышцы (миокарда) и увеличения ее силы. Показатели ЧСС у тренированного человека с хорошей выносливостью кардиореспираторной системы остаются низкими и растут медленно даже в моменты эмоционального напряжения, тогда как быстрый скачок пульса в результате эмоциональной перегрузки, наблюдаемый у нетренированных людей, жизненно опасен.

В целом эффект использования оздоровительных двигательных программ заключается:

● в обеспечении тренировки выносливости кардиореспираторной системы;

● управлении уровнем профессионального стресса, характерного для профессиональной деятельности руководителя;

● уменьшении негативного влияния гиподинамических и гипокинезических факторов;

● содействии формированию здорового образа жизни и выполнению нормы двигательной активности.

Основные аспекты технологии двигательных программ:

● наибольший эффект наблюдается при интенсивности физической нагрузки, составляющей 70 % от максимально допустимой ЧСС (для женщин: ЧССмах = 220 – возраст; для мужчин: ЧССмах = 205 – 0,5 × возраст);

● уровень личностной тревожности, сниженный вследствие физической нагрузки, может восстановиться в течение 24 ч, поэтому необходимо заниматься систематически, для чего целесообразно выбрать какую-либо оздоровительную двигательную программу и придерживаться ее;

● режим выполнения двигательной программы – не менее 3–4 раза в неделю, продолжительность занятий – не менее 20–30 мин. Поскольку эффект развития выносливости кровеносной и дыхательной систем организма без поддержания воздействия снижается через 48 ч, заниматься целесообразно через день;

● количество тренировочных занятий прямо пропорционально возрасту и уровню состояния здоровья; интенсивность нагрузки на занятии обратно пропорциональна этим показателям;

● "вход" в двигательную программу должен быть постепенным; необходимо учитывать возраст, уровень физической подготовленности при выборе вида и режима программы.

Варианты оздоровительных двигательных программ с использованием циклических видов физкультурной деятельности приведены в прил. 1.

Занимаясь мышечной тренировкой, необходимо помнить, что для достижения оздоровительно-тренировочного эффекта частота пульса при нагрузке должна быть не менее 120–130 уд/мин. Однако чем ниже уровень физического здоровья и физической подготовленности, тем частота занятий должна быть больше при одновременном снижении мощности и интенсивности физической нагрузки. При "низком" уровне физического здоровья увеличивается доля разминки и заключительного восстановления в занятии, уменьшается объем и интенсивность основной его части. Максимально допустимые средние значения ЧСС в течение занятия – не более 100–120 уд/мин с продолжительностью нахождения на пике не более 3–5 с (пиковая нагрузка рассчитывается по формуле 220 – возраст). Желательно избегать эмоционально окрашенных нагрузок (игровых видов спорта и т. п.). При уровнях здоровья "ниже среднего" и "средний" арсенал рекомендуемых средств физкультурной деятельности расширяется (допустимо использование спортивных игр в волейбол, бадминтон, настольный теннис) при средней ЧСС 120–150 уд/мин и нахождением на пике нагрузки до 3 мин. Уровни "выше среднего" и "высокий" позволяют использовать без ущерба для здоровья свободный режим физических нагрузок (вплоть до тренировочных) в зонах интенсивности со средней ЧСС за занятие 160–180 уд/мин с многократным выходом на пик нагрузки.

Рассчитать уровень своего здоровья (по показателю энергопотенциала) можно, пользуясь методикой, предложенной акад. Л.Г. Апанасенко.

Методика расчета уровня соматического здоровья по Л.Г. Апанасенко

Согласно концепции автора методики существует определенное "количество" здоровья, которое является безопасным с точки зрения вероятности возникновения заболеваний и наступления смерти (вероятность смерти составляет всего 1 %). Безопасный уровень здоровья характеризуется высоким уровнем функционального состояния. Его понижение сопровождается прогрессирующим ростом заболеваемости и снижением функциональных резервов организма до опасного уровня, граничащего с патологией.

Следует отметить, что отсутствие клинических проявлений болезни еще не свидетельствует о наличии стабильного здоровья. Средний уровень функционального состояния может расцениваться как критический. Дальнейшее снижение уже ведет к клиническому проявлению болезней с соответствующими симптомами и уменьшению продолжительности жизни. Таким образом, каждому уровню соматического здоровья соответствует вполне определенный уровень функционального состояния, что позволяет построить систему индексов (интегральных показателей) с их формализованной (в баллах) оценкой. Общая сумма баллов характеризует уровень аэробного энергообразования, иными словами, успешность физического развития и стабильность хорошего функционального состояния. Исследование данной методики оценки здоровья по критериям чувствительности и специфичности показало, что она наиболее информативна и по своей диагностической ценности имеет преимущества в сравнении с другими. Существенным достоинствам методики Л.Г. Апанасенко является отсутствие необходимости наличия сложного медицинского оборудования, специально подготовленного персонала, длительного времени тестирования и обработки результатов.

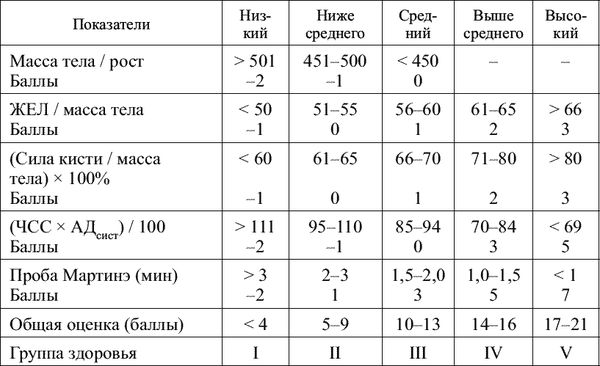

В систему оценки соматического здоровья входят следующие индексы, оцениваемые в баллах по табл. 4 и 5:

Таблица 4

Шкала расчета уровня соматического здоровья для мужчин

Таблица 5

Шкала расчета уровня соматического здоровья для женщин