Базальные ядра – несколько крупных скоплений серого вещества, расположенного в толще белого вещества большого мозга. В их состав входят хвостатое и чечевицеобразное ядра (они образуют полосатое тело), а также миндалевидные тела и ограду. Чечевицеобразное ядро состоит из скорлупы и бледного шара. Базальные ядра имеют сложные нервные связи как с корой головного мозга, так и с таламусом, они участвуют в регуляции мышечного тонуса и управлении самопроизвольными движениями человека на подсознательном уровне.

Белое вещество полушарий большого мозга сформировано отростками нейронов, большинство из которых миелинизировано, и клеток глии. В головном мозге белое вещество находится внутри расположенного в коре мозговых полушарий слоя серого вещества. Количество нервных волокон в белом веществе огромно, если сложить их по длине, они составят 300–400 тыс. км – расстояние от Земли до Луны! Комиссуральные волокна соединяют между собой полушария, например, мозолистое тело, состоящее примерно из 200 млн нервных волокон. Ассоциативные волокна соединяют структуры одного полушария. Проекционные волокна направляются от коры полушарий большого мозга к другим структурам центральной нервной системы (например, внутренняя капсула). Пучки нервных волокон образуют проводящие пути головного и спинного мозга, несущие определенные нервные импульсы. В глубине полушарий расположены боковые желудочки (см. разд. "Желудочки мозга" далее в этой главе).

Промежуточный мозг расположен между полушариями большого мозга под мозолистым телом. В состав промежуточного мозга входят таламус, гипоталамус, эпиталамус и субталамус (см. рис. 1.34).

Таламус (зрительный бугор) является подкорковым центром всех видов общей чувствительности, поступающих в головной мозг перед тем, как они достигают его коры. Все чувствительные импульсы, за исключением тех, которые передают информацию о запахах, попадают в таламус, где, вероятно, начинается восприятие температуры, боли, прикосновения и т. д., откуда они передаются в кору больших полушарий. Таламус называют "воротами в кору полушарий большого мозга". Некоторые ученые идут дальше: таламус – "ворота в мир сознания". Таламус имеет обширные связи практически со всеми структурами головного мозга. Медиальные поверхности обоих таламусов образуют боковые стенки III желудочка, который является полостью промежуточного мозга.

Гипоталамус описан в разд. "Эндокринные железы" ранее в этой главе. Напомним: в состав гипоталамуса входят более 30 ядер, осуществляющих контроль температуры тела, чувства жажды, голода, аппетита, водного балансом в организме и его половой функции. Кроме того, он тесно связан с эмоциональной активностью и сном, а также выполняет функции центра, в котором интегрируется гормональная и вегетативная нервная активность путем осуществления контроля за секрецией гипофизных гормонов. Гипоталамус управляет функцией внутренней среды организма и обеспечивает гомеостаз. Гипоталамус является связующим звеном между нервной и эндокринной системами. Гипоталамус связан со всеми структурами головного мозга. Особенно важны его связи с лимбической системой и корой полушарий большого мозга.

В состав эпиталамуса входит эпифиз, описанный в разд. "Эндокринные железы" ранее в этой главе. Напомним: эпифиз обеспечивает формирование суточных ритмов, являясь своеобразными "биологическими часами" (образование и выделение основного гормона мелатонина зависит от времени суток: ночью выделяется около 80 % гормона). Гормоны эпифиза предотвращают раннее половое созревание. Мелатонин участвует в защите организма от вредных последствий стресса.

Средний мозг включает ножки мозга и крышу среднего мозга. Ножки мозга (см. рис. 1.34) – белые округлые тяжи, которые выходят из моста и направляются к полушариям большого мозга. В ножках мозга проходят нисходящие пучки нервных волокон, образующие двигательные пути. В ножках залегают черное вещество и красные ядра, образованные группами нервных клеток. Они участвуют в регуляции мышечного тонуса и подсознательных автоматических движений. В крыше среднего мозга различают пластинку в виде четверохолмия. Два верхних холмика являются подкорковыми центрами зрительного анализатора, два нижних – слухового анализатора. Именно здесь происходит переключение импульсов на нижележащие структуры мозга. В углублении между верхними холмиками лежит эпифиз (шишковидное тело) (см. разд. "Эндокринная система" ранее в этой главе). Сильвиев водопровод соединяет III и IV желудочки. Вокруг водопровода располагается ретикулярная формация и ядра III и IV пар черепных нервов (ретикулярная формация описана далее в этой главе).

Задний мозг, в состав которого входят мост и мозжечок (см. рис. 1.33 и 1.34), располагается над продолговатым мозгом.

Мост (варолиев мост) выглядит в виде поперечного утолщенного валика. Задняя поверхность, покрытая мозжечком, участвует в образовании ромбовидной ямки, передняя граничит с продолговатым мозгом внизу и ножками мозга вверху. Внутри варолиева моста проходит множество проводящих путей, связывающих кору головного мозга со спинным мозгом и с корой полушарий мозжечка. Кроме того, внутри него находится несколько ядер серого вещества (V, VI, VII, VIII пар черепных нервов, ретикулярная формация). От его передней поверхности отходят тройничные нервы.

Мозжечок располагается в задней черепной ямке кзади от варолиева моста и продолговатого мозга под затылочными долями большого мозга (см. рис. 1.34). Как и в большом мозге, в мозжечке снаружи расположено серое вещество (кора), а внутри – белое вещество. Белое вещество, проникая между серым, как бы ветвится, образуя белые полоски, напоминая на срединном разрезе фигуру ветвящегося дерева – "древо жизни". Три пары широких пучков нервных волокон – нижняя, средняя и верхняя ножки мозга – соединяют мозжечок соответственно с продолговатым мозгом, мостом и средним мозгом. Мозжечок состоит из двух полушарий и непарной срединной части – червя мозжечка. Поверхность полушарий и червя разделяют поперечные параллельные борозды, между которыми залегают узкие длинные листки мозжечка. В толще белого вещества располагаются четыре пары ядер – скоплений нейронов (зубчатое, пробковидное, шаровидное и ядро шатра). Основными функциями мозжечка являются: поддержание позы и мышечного тонуса, сохранение равновесия и синхронизация деятельности различных групп мышц на подсознательном уровне путем преобразования мышечных сокращений в плавные хорошо скоординированные движения. Несмотря на это, мозжечок не инициирует выполняемые движения и не участвует в сознательном восприятии человеком его чувств или в развитии у него интеллектуальных способностей. Масса мозжечка взрослого мужчины достигает 150–160 г, поверхность коры мозжечка – около 850 см.

Продолговатый мозг является непосредственным продолжением спинного мозга (см. рис. 1.33). В его белом веществе расположены многочисленные ядра, в том числе IX–XII пар черепных нервов, олив, центры дыхания и кровообращения, ретикулярная формация. Белое вещество образовано нервными волокнами, которые составляют все чувствительные и двигательные проводящие пути. Центры продолговатого мозга регулируют кровяное давление, сердечный ритм и спонтанные дыхательные движения.

Мозжечок частично прикрывает заднюю поверхность продолговатого мозга. Если приподнять или удалить мозжечок, становится видна ромбовидная ямка – дно IV желудочка, являющегося полостью ромбовидного мозга.

Желудочки мозга – четыре заполненные спинномозговой жидкостью полости внутри головного мозга. Парные боковые желудочки, расположенные по одному в каждом полушарии мозга, соединяются через межжелудочковые отверстия с третьим желудочком. Последний соединяется через узкий канал – водопровод мозга – с четвертым желудочком, являющимся полостью ромбовидного мозга. Полость IV желудочка сообщается с подпаутинным пространством головного мозга, которое продолжается в подпаутинное пространство спинного мозга. Внутри всех этих полостей циркулирует спинномозговая жидкость.

Лимбическая система (от лат. limbus – край, кайма) окаймляет мозолистое тело (см. рис. 1.34). В состав лимбической системы входят структуры конечного, среднего и промежуточного мозга, которые участвуют в регуляции эмоций, мотиваций и управлении их общими приспособлениями к условиям внешней среды. Лимбическая система участвует в формировании эмоций, памяти и обучении, влияет на функции организма, имеющие отношение к инстинкту самосохранения (скажем, поиск пищи), борьбе за выживаемость вида (например, рождение потомства и забота о нем), к проявлениям страха, гнева и удовольствия, а также к запоминанию различной информации.

Кроме того, лимбическая система участвует в ориентировочном поведении, внимании, настороженности, эмоциональном напряжении. Кора лобной доли играет важную роль в регуляции эмоций. Поражение данной зоны (опухоль, кровоизлияние, травма и др.) приводит к резкому нарушению эмоций. При этом возникает "лобная психика", или "лобная тупость", – безразличие к социальным отношениям, к близким, родным, потеря интереса к духовной сфере, творчеству, отсутствие сочувствия, сопереживания. В то же время усиливаются биологические потребности (пищевые, половые). Эти эмоции растормаживаются.

Ретикулярная система – совокупность нейронов и соединяющих их нервных волокон, расположенных в стволе мозга и образующих сеть. Ретикулярная формация связана со всеми органами чувств, двигательными и чувствительными областями коры большого мозга, таламусом и гипоталамусом, спинным мозгом. Она регулирует уровень возбудимости и тонуса различных отделов центральной нервной системы, участвует в регуляции уровня сознания, эмоций, сна и бодрствования, вегетативных функций, целенаправленных движений. Один нейрон ретикулярной формации может иметь синапсы более чем с 25 000 других нейронов.

Оболочки головного и спинного мозга

Головной и спинной мозг покрыты тремя оболочками, которые в области большого затылочного отверстия переходят с головного мозга на спинной.

Мягкая мозговая оболочка – внутренняя из трех оболочек, окружающих головной и спинной мозг. Ее поверхность плотно прилегает к поверхности головного и спинного мозга, покрывая все имеющиеся на ней борозды и извилины. Мягкая мозговая оболочка содержит множество мельчайших разветвляющихся кровеносных сосудов, которые снабжают кровью мозг. Субарахноидальное (подпаутинное) пространство отделяет ее от паутинной мозговой оболочки. Подпаутинное пространство заполнено спинномозговой жидкостью, которая образуется в желудочках головного мозга.

Паутинная оболочка – средняя из трех оболочек, покрывающих головной и спинной мозг; очень тонкая, имеет почти паутинообразную структуру.

Твердая мозговая оболочка – наружная самая толстая из трех мозговых оболочек, окружающая головной и спинной мозг, состоит из двух пластинок: наружной и внутренней, причем наружная пластинка является одновременно надкостницей черепа. В некоторых местах твердая мозговая оболочка расщепляется и внутренний ее листок проходит вниз и глубоко заходит в виде отростков в щели мозга. Например, между полушариями большого мозга проходит серп большого мозга, между полушариями мозжечка лежит серп мозжечка, а между мозжечком и большим мозгом – намет мозжечка. Твердая оболочка отделена от паутинной субдуральным пространством. В местах отхождения отростков оболочка расщепляется, образуя каналы треугольной формы, – синусы твердой мозговой оболочки; листки, образующие их стенки, туго натянуты и не спадаются. В синусы из мозга по венам оттекает венозная кровь, которая затем поступает во внутренние яремные вены.

Прозрачная спинномозговая жидкость (СМЖ) защищает головной и спинной мозг, которые как бы плавают в ней. Количество СМЖ у взрослого мужчины около 140–150 мл. Она амортизирует и смягчает сотрясения, которые мозг постоянно испытывает в течение жизни. СМЖ всасывается в венозную кровь, а также в кровеносные и лимфатические капилляры. В состав спинномозговой жидкости входят вода, глюкоза, различные соли, ферменты, а также некоторое количество лейкоцитов (но не эритроцитов!).

Обратите внимание!Поясничная пункция – процедура взятия спинномозговой жидкости с помощью полой иглы, вводимой в подпаутинное пространство в области поясницы (обычно между третьим и четвертым поясничными позвонками). Взятая таким образом жидкость исследуется для уточнения и окончательной постановки диагноза больному. Поясничная пункция обычно не представляет никакой опасности для пациента. При пункции невозможно повредить спинной мозг, т. к. он заканчивается на уровне I–II поясничных позвонков, а подпаутинное пространство достигает уровня II крестцового позвонка. Поясничная пункция позволяет ввести необходимые лекарства в подпаутинное пространство.

Периферическая нервная система

Периферическая нервная система (ПНС) включает все нервные образования, находящиеся вне центральной нервной системы (т. е. вне головного и спинного мозга). К ПНС относятся все черепные и спинномозговые нервы с их корешками, а также их ветви, нервные окончания и ганглии (узлы).

Нерв – пучок нервных волокон, по которому от головного или спинного мозга импульсы передаются к железам (двигательные, или центробежные нервы) или от рецепторов поступают в головной и спинной мозг (чувствительные, или центростремительные нервы). Нерв состоит из миелинизированных и немиелинизированных нервных волокон. Снаружи нерв окружен соединительнотканной оболочкой – эпиневрием, в который входят питающие его сосуды. Большинство крупных нервов являются смешанными, объединяя в себе как центробежные, так и центростремительные нервы, идущие как по направлению к различным частям тела, так и от них. Вегетативные нервы образованы отростками клеток вегетативных ядер черепных нервов или боковых столбов спинного мозга.

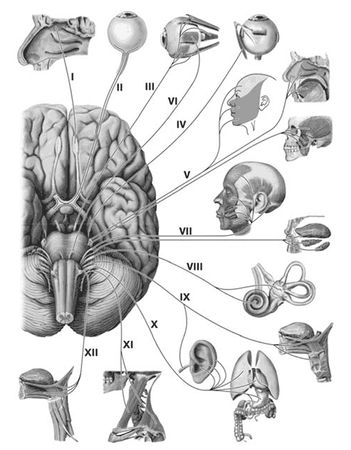

Черепные нервы. От ствола головного мозга отходит 12 пар черепных нервов (рис. 1.38). В их состав входят чувствительные ("приходящие"), двигательные ("уходящие"), а также вегетативные волокна. Черепные нервы имеют собственные названия и порядковые номера, обозначаемые римскими цифрами. Чувствительные нервы: обонятельный, зрительный, преддверно-улитковый. Обонятельные нервы (I) состоят из отростков рецепторных клеток, располагающихся в слизистой оболочке обонятельной области полости носа. Зрительные нервы (II) образованы отростками ганглиозных клеток сетчатой оболочки глаза. В отличие от обонятельных нервов, которые образуют 15–20 нитей (нервов), зрительный нерв представлен единым стволом. Войдя в полость черепа, правый и левый зрительные нервы перекрещиваются и продолжаются в зрительные тракты. Преддверно-улитковый нерв (VIII) образован центральными отростками нейронов, залегающими в преддверном и улитковом узлах. Периферические отростки клеток последних формируют нервы, заканчивающиеся соответственно в вестибулярной части перепончатого лабиринта внутреннего уха (орган равновесия) и в спиральном органе улиткового протока (орган слуха) (см. разд. "Анализаторы (органы чувств)" далее в этой главе).

Рис. 1.38. Управление органов черепными нервами (схема): I – обонятельный нерв; II – зрительный нерв; III – глазодвигательный нерв; IV – блоковый нерв; V – тройничный нерв; VI – отводящий нерв; VII – лицевой нерв; VIII – преддверно-улитковый нерв; IX – языкоглоточный нерв; X – блуждающий нерв; XI – добавочный нерв; XII – подъязычный нерв

Двигательные нервы: глазодвигательный, блоковый, отводящий, добавочный, подъязычный. Глазодвигательный (III), блоковый (IV) и отводящий (VI) нервы иннервируют мышцы глазного яблока и мышцу, поднимающую верхнее веко. В составе глазодвигательного нерва проходят также парасимпатические волокна, которые иннервируют мышцы глазного яблока, мышцу, суживающую зрачок, и ресничную. Добавочный нерв (XI) делится на две ветви. Одна из них, внутренняя, присоединяется к блуждающему нерву, а наружная направляется к грудино-ключично-сосцевидной и трапециевидной мышцам. Подъязычный нерв (XII) иннервирует мышцы языка.

Смешанные нервы: тройничный, лицевой, языкоглоточный, блуждающий. Тройничный нерв (V) осуществляет чувствительную иннервацию твердой мозговой оболочки, кожи головы и слизистых оболочек глаза, полости носа и рта, придаточных пазух носа, передних 2/3 языка, слюнных желез; двигательную иннервацию жевательных мышц и некоторых мышц шеи.

В состав лицевого нерва (VII) входят двигательные ветви (собственно лицевой нерв), иннервирующие все мимические мышцы, и смешанный (промежуточный) нерв, образованный чувствительными (вкусовыми) и парасимпатическими волокнами. Первые распространяются в передних 2/3 языка, а вторые иннервируют слезную железу и железы слизистой оболочки полости носа, подчелюстную и подъязычную слюнные железы.

В составе языкоглоточного нерва (IX) проходят двигательные, чувствительные и парасимпатические волокна. Нерв осуществляет чувствительную иннервацию слизистой оболочки задней трети языка, глотки, среднего уха, а также иннервирует мышцы глотки и околоушную слюнную железу.

Блуждающий нерв (X) обеспечивает парасимпатическую иннервацию органов шеи, грудной и брюшной полостей (до сигмовидной ободочной кишки), а также содержит чувствительные и двигательные волокна, которые иннервируют часть твердой оболочки головного мозга, кожу наружного слухового прохода и ушной раковины, слизистую оболочку и мышцы-сжиматели глотки, мышцы мягкого нёба, слизистую оболочку и мышцы гортани, трахею, бронхи, пищевод, сердце. В брюшной полости от ствола нерва отходят желудочные, печеночные и чревные ветви.