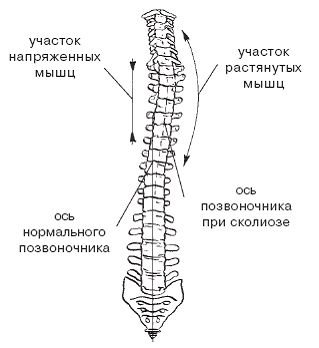

Рис. 8. Возможные смещения позвоночника при сколиозе

На последней стадии болезни сначала формируется реберное выпячивание, а затем реберный горб – гиббус.

Сколиоз – это не только косметический изъян, это многочисленные дисфункции внутренних органов, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Сколиоз – это уже не просто нарушение осанки, а болезнь.

Причины возникновения сколиоза

Очень редко сколиоз может быть врожденным и обуславливаться неправильным развитием позвонков. Гораздо чаще сколиотическая болезнь возникает в возрасте от 5 до 15 лет, когда позвоночник растет. Сколиоз чаще встречается у девочек.

Причин возникновения этого заболевания обычно бывает несколько. Не всегда возможно установить, что привело к его развитию.

Факторы возникновения сколиотической болезни принято делить на три группы.

1. Врожденные или приобретенные первично-патологические факторы, которые приводят к нарушению роста и развития позвоночника.

В качестве иллюстрации можно привести пример, когда у ребенка имеется врожденный клиновидный или полуклиновидный позвонок. Его тело растет асимметрично. Позвоночник по мере роста принимает форму дуги, а патологический позвонок находится на вершине сколиоза.

Сколиотическое искривление позвоночника может быть вызвано врожденным отсутствием одного ребра или, напротив, наличием лишнего ребра на какой-либо стороне.

Сколиоз развивается также в результате сращения V поясничного позвонка с крестцом или перехода I крестцового позвонка в область поясницы.

К приобретенным факторам относятся рахит, неправильно леченный компрессионный перелом позвоночника, туберкулезное поражение позвонков.

2. Статодинамические факторы, когда в результате длительного асимметричного положения тела происходит компенсаторное искривление позвоночника.

Длительное асимметричное положение тела наблюдается, например, в тех случаях, когда от рождения одна нога короче другой, или на одной ноге имеется плоскостопие, или наличествует врожденный вывих бедра. Та же ситуация складывается при неправильно сросшемся переломе костей одной из нижних конечностей. Все эти патологии приводят к косому положению таза и возможному последующему развитию сколиоза. Кроме названных причин, косое положение таза и деформацию позвоночника вызывают паралич одной половины тела, крупные ожоги мягких тканей и иногда оперативные вмешательства.

Иногда больной в течение длительного времени принимает искривленное положение, чтобы уменьшить боли, возникающие в результате некоторых заболеваний позвоночника и периферической нервной системы, и как результат развивается сколиоз.

У взрослых сколиоз может возникнуть вследствие длительных асимметричных нагрузок на мышцы спины – т. н. сколиоз скрипачей, швей, носильщиков. В этих случаях при уже законченном росте скелета искривление развивается медленнее и редко достигает такой степени, как у детей.

3. Общепатологические факторы. Сколиоз часто формируется у ослабленных в результате тяжелой болезни детей или, например, в период полового созревания, когда нарушается равновесие желез внутренней секреции.

Лечение сколиоза должно происходить с учетом его этиологии. Первые из перечисленных факторов не всегда приводят к развитию сколиоза или его прогрессированию. Они очень опасны в сочетании с факторами второй группы, однако последние часто поддаются излечению. Наибольшую тревогу должно вызывать сочетание факторов всех трех групп.

Идиопатические сколиозы вызваны неопределенными факторами, когда четких причин возникновения сколиоза установить не удается. Чаще всего в таком случае говорят о нервно-мышечной недостаточности и неполноценности костных тканей. Такие сколиозы протекают очень тяжело и быстро прогрессируют.

Общая физическая культура ребенка также немаловажна. Сколиоз часто возникает у детей, отстающих в физическом развитии или имеющих плохую осанку.

Степени сколиоза

Выделяют 4 степени сколиоза в зависимости от его тяжести. При этом обращают внимание на различия по форме дуги сколиоза, по углу отклонения первичной дуги от вертикальной линии, по степени выраженности торсионных изменений и по стойкости имеющихся деформаций.

I степень сколиоза. При утомлении мышц спины позвоночник слегка отклоняется вбок. После отдыха искривление исчезает. Дуга искривления простая, в виде русской буквы С. Угол отклонения позвоночника не больше 10°, что видно на рентгенограмме, сделанной в положении лежа. Торсионные изменения при осмотре больного выражены слабо, но на рентгенограмме видны асимметрия корней дужек и небольшое отклонение остистых отростков позвонков от средней линии. Искривление позвоночника заметно в положении стоя. В расслабленном состоянии, например в положении лежа, оно проявляется меньше.

II степень сколиоза. Изменения выражены значительно. При активном выпрямлении усилием воли искривление не исчезает. Только при подвешивании на руках (растягивание позвоночника под весом тела) позвоночник выпрямляется, но не в каждом случае. Часто позвоночник бывает искривлен в виде латинской буквы S в результате появления компенсаторной дуги. Угол отклонения основной дуги искривления – до 30°. Торсионные изменения заметны не только на снимках, но и при осмотре больного: реберное выпячивание, мышечный валик. В положении лежа при небольшом вытяжении искривление почти такое же, как и в положении стоя. Деформации позвоночника становятся более устойчивыми. Подвижность его резко уменьшается. Всякое физическое упражнение утомительно. Часто пациенты жалуются на мышечные и межреберные боли (невралгии).

III степень сколиоза. Позвоночник имеет не меньше двух дуг. При подвешивании на руках искривление не исчезает. В области искривления образуется неподвижность. Угол отклонения основной дуги на рентгенограмме – до 60°. Торсионные изменения: значительная деформация грудной клетки, наличие реберного горба. Деформации позвоночника и грудной клетки устойчивы. Появляются нарушения со стороны внутренних органов и неврологические расстройства.

IV степень сколиоза. Образование кифосколиоза с деформацией позвоночника как в боковом, так и в переднезаднем направлениях, вызванное прогрессирующим боковым отклонением позвоночника и скручиванием его по оси. Наличие переднего и заднего реберного горба, деформация таза и грудной клетки. Угол отклонения позвоночника от вертикальной оси превышает 60°. Общее состояние больного ухудшается. Нарушается деятельность органов дыхания, сердца и нервной системы.

Диагностирование сколиоза по степени важно для подбора наиболее целесообразных лечебных мероприятий и для оценки их эффективности. Установление степени сколиоза происходит при соблюдении тех же условий, что и при дефектах осанки.

Со стороны спины наблюдается реберное выпячивание при II степени и реберный горб при III. В I стадии сколиоза реберное выпячивание обнаруживается при наклоне туловища вперед.

В положении стоя и лежа на животе отмечаются боковое отклонение позвоночника, наличие противо-искривлений, реберное выпячивание или реберный гиббус, мышечный валик и т. п.

При диагностике сколиоза уровень стояния лопаток и их поворот вокруг оси уточняются путем измерения расстояния от остистых отростков до угла лопатки справа и слева и расстояния между горизонтальными линиями, проведенными на уровне углов лопаток.

Кроме того, проводят общие замеры, определяя массу тела, рост, окружность грудной клетки, динамометрию, спирометрию и др. Результаты показывают общее физическое отставание и непропорциональность физического развития больных сколиозом.

Для диагностики сколиоза необходимо рентгенологическое обследование, которое проводят в положении пациента стоя и лежа.

Профилактика сколиоза

Предупредить сколиоз гораздо легче, чем вылечить. Профилактику детского, в том числе школьного, сколиоза обеспечивают: ровная постель, правильное сидение за партой и столом, хорошее и правильное освещение рабочего места, пребывание на свежем воздухе, подвижные игры, полноценное питание, достаточный сон, утренняя гимнастика, самомассаж.

Основой профилактики сколиоза и нарушений осанки следует считать правильное физическое воспитание детей в семье и школе, общее укрепление детского организма. Особенно важны занятия физкультурой и спортом в детстве и в период полового созревания.

Профилактика профессиональных сколиозов заключается в соблюдении правильного режима труда и отдыха, наличии физкультурных пауз во время работы. Большую роль играют занятия спортом.

Огромное значение в профилактике детского сколиоза имеет правильное размещение в классе детей, а иногда и парт.

Благоприятно влияют на детский организм физкультминутки – несколько корригирующих упражнений, выполняемых в классе во время наибольшего утомления детей. Такие упражнения необходимо уметь проводить всем педагогам. Инициатором организации таких физкультминуток должен быть школьный врач.

О предупреждении сколиоза нужно говорить и на родительских собраниях. Беседы и лекции на эту тему необходимы и родителям, и учащимся. Возможно привлечение всех средств просвещения (кино, плакаты).

Режим для детей, больных сколиозом

Помимо систематического лечения в поликлинике, больным детям необходимо создать дома условия, способствующие благоприятному ходу излечения.

В течение суток детям как можно больше времени нужно проводить на воздухе. Ночной сон должен быть достаточно продолжительным. Следует приучать детей рано ложиться и рано вставать.

Постель должна быть ровной и относительно жесткой. Перины и пружинные матрацы для больных сколиозом не годятся. Лучше использовать тонкие тюфячок или ватную подстилку. Подушку необходимо подобрать небольшую и сравнительно плоскую. Засыпать дети должны на спине. Если во сне они повернутся, то будить их, конечно, не стоит.

Очень полезен для детей сон в течение часа в дневное время, после обеда. Днем спать или лежать также необходимо на спине, руки вдоль туловища. Брать в постель книжку или игрушку не следует.

Питание больных детей должно быть своевременным, желательно в одни и те же часы. Пища необходима разнообразная, с достаточным количеством белков и витаминов, особенно витаминов С и D.

Домашнюю корригирующую гимнастику следует проводить 2 раза в день: утром, через час после завтрака (с упитанными детьми – натощак), и во второй половине дня (через 2 часа после еды). Летом заниматься гимнастикой можно на свежем воздухе в тени. Рекомендуются игры с мячом, особенно перебрасывание мяча через голову. Дети постарше могут играть в любительский волейбол.

Полезны занятия плаванием в стиле брасс и греблей двумя веслами. Однако в соревнованиях больным сколиозом лучше не участвовать. Дети младшего возраста могут играть в подвижные игры без резких поворотов и прыжков. Зимой можно совершать неспешные лыжные прогулки и кататься на коньках.

Детям не рекомендуется играть сидя на песке или на земле. Песочница нужна высокая. Для игр в куклы необходимо использовать столик.

Малоподвижные занятия (рисование, лепка и др.) проводятся за партой, высота которой должна быть примерно на 3 см выше локтя опущенной руки.

Летом в малоподвижные игры желательно играть меньше. Их обязательно нужно чередовать с подвижными или физкультминутками через каждые 20 минут. Так же поступают и при подготовке домашних заданий.

Детям, больным сколиозом, нельзя переносить тяжести, прыгать, кататься на велосипеде. Работу по дому, которая требует длительного пребывания в согнутом положении, нужно ограничить.

Летом необходимо как можно больше времени проводить на солнце, чередуя это с пребыванием в тени. Купание в открытых водоемах разрешается не более 2 раз в день по 5, 10, 15 минут (в зависимости от возраста ребенка).

Настольные игры лучше не использовать.

Лечение сколиотической болезни

Благоприятные результаты при лечении сколиоза возможны при максимальных усилиях врачей, родителей и самого больного ребенка. Комплексное лечение, которое может быть успешным, включает в себя ортопедические мероприятия, лечебную физическую культуру и массаж, общетерапевтические средства, меры гигиены. Иногда показано ношение корсета. Применение только одного из слагаемых лечения малоэффективно. В тяжелых случаях иногда предпринимается оперативное вмешательство.

Исправление сколиозов I степени необходимо проводить в школах, детских садах и в домашних условиях. Путем комплексных мероприятий возможно не только остановить прогрессирование деформаций, но и добиться их обратного развития.

Важное значение имеет преподавание физкультуры, уроки которой необходимо использовать для коррекции сколиоза и осанки. Важно участие детей в спортивной жизни школы. В начальной стадии сколиоза чрезвычайно полезно плавание на груди как общеукрепляющее и корригирующее средство. Хорошо влияют лыжный и конькобежный спорт, занятия легкой атлетикой, спортивные игры.

Для детей с выраженными предсколиотическими состояниями целесообразно организовать в школе дополнительные занятия типа лечебной гимнастики, особенно это касается сельских школ.

Лечение тяжелых форм сколиоза проводят в специальных ортопедических учреждениях. В настоящее время применяют хирургические методы лечения. Широко используется остеопластическая фиксация позвоночника с помощью ауто– или гомотрансплантата с систематическим комплексным лечением как до хирургического вмешательства, так и после.

После операции фиксация позвоночника обычно осуществляется при помощи специального корсета. Ношение ортопедических корсетов наиболее эффективно в сочетании с активной лечебной гимнастикой.

Лечебная физкультура при сколиозе

ЛФК имеет важное значение при лечении сколиоза. Она оказывает влияние на формирование и развитие костно-связочного аппарата позвоночника через функциональное состояние мышечной системы. Достаточное количество физических упражнений оказывает общеукрепляющее действие на организм, улучшает обмен веществ, трофику мышц спины и позвоночника. Таким образом создаются условия, при которых прогрессирование болезни замедляется и происходят необходимые исправления.

Развитие мышц спины способствует созданию мышечного корсета, необходимого для поддержки позвоночника и удержания его в максимально выпрямленном состоянии. Если выпрямить позвоночник уже невозможно, хорошо развитый мышечный корсет помогает предупредить прогрессирование заболевания.

Методика ЛФК в каждом конкретном случае зависит от клинических особенностей болезни, степени сколиоза, целей общей терапии. Лечение сколиозов I-II стадии при помощи средств ЛФК длительное, не менее 6 – 8 месяцев. Занятия при этом проводят 3 раза в неделю в кабинете лечебной физкультуры и ежедневно дома самостоятельно.

Лечебная физкультура призвана решить следующие задачи:

1. Создание физиологических предпосылок для восстановления правильного положения тела, а именно развитие и постепенное увеличение силы и выносливости мышц туловища, формирование мышечного корсета.

2. Стабилизация сколиотического процесса. На его начальном этапе возможная коррекция имеющихся нарушений.

3. Воспитание и закрепление навыка правильной осанки.

4. Нормализация действия других систем организма: сердечно-сосудистой, дыхательной и пр.

5. Повышение сопротивляемости организма патологическим факторам.

Комплекс лечебной гимнастики при сколиозе включает в себя упражнения для мышц спины и брюшного пресса, которые выполняются обычно в положении лежа. Такое положение способствует не только наращиванию мышечного корсета, но и закреплению максимальной коррекции, которая отмечается в этой позе.

Создать предпосылки для восстановления нормального положения тела помогает развитие пояснично-подвздошных и ягодичных мышц.

Упражнения, направленные на устранение имеющихся нарушений, бывают двух видов: симметричные и несимметричные.

Во время выполнения симметричных упражнений сохраняется срединное положение позвоночного столба, которое нелегко достигается при сколиозе, так как мышцы получают неодинаковое напряжение: на стороне выпуклости они достаточно сильно напрягаются, а на стороне вогнутости слегка растягиваются. Таким образом с течением времени мышечная тяга с обеих сторон выравнивается, асимметрия сглаживается, частично ослабевает и уменьшается мышечная контрактура на стороне вогнутости сколиотической дуги.

Специальные исследования показали, что симметричные упражнения не нарушают компенсаторных приспособлений, которые выработались у больного, и не приводят к развитию противоискривлений. Такие упражнения выгодны тем, что их относительно просто подобрать и затем проводить.

Асимметричные упражнения воздействуют локально, на конкретном участке позвоночника. Так, отводя ногу в сторону выпуклости дуги сколиоза, добиваются изменения положения таза и уменьшения угла дуги. Поднимая руку со стороны вогнутости, изменяют положение плечевого пояса, и дуга сколиоза таким образом сглаживается.

Шаблона в выборе асимметричных упражнений при сколиозе не существует. Для каждого ребенка они подбираются индивидуально, при этом строго учитываются локализация процесса и характер воздействия подобранных упражнений на кривизну. Неправильный выбор асимметричных упражнений может усугубить положение и способствовать либо увеличению кривизны дуги позвоночника, либо усилению противоискривления. Назначать асимметричные корригирующие упражнения должен врач.

Симметричные упражнения в этом отношении безопаснее и используются более широко.

Общеразвивающие упражнения, показанные при сколиозе, включают упражнения на равновесие и координацию движений, для мышц грудной клетки, для других мышц. Проводятся они из разных исходных положений, с постепенно увеличивающейся нагрузкой.

В комплекс ЛФК при сколиозе обязательно включают дыхательные упражнения, статические и динамические. Они способствуют нормализации нарушенной в результате сколиоза функции органов дыхания.

Большое значение придается воспитанию и закреплению навыка правильной осанки. Больному демонстрируют, какой должна быть осанка. Закрепляются полученные во время занятий навыки при помощи само– и взаимоконтроля.

Большое внимание уделяется созданию у ребенка мышечного чувства, которое позволит удерживать правильное положение тела лежа, сидя, стоя и при ходьбе.

Упражнения, направленные на развитие подвижности позвоночника, при сколиозе нужно использовать с большой осторожностью, чтобы не нарушить компенсаторные механизмы, которые препятствуют прогрессированию болезни. Однако такие упражнения могут быть полезны в тех случаях, когда требуется оперативное вмешательство. Более подвижный позвоночник легче выпрямить при операции.

Если же оперативной коррекции не предполагается, мобилизирующие упражнения используются в небольших дозах и только после создания мышечного корсета.

К мобилизирующим упражнениям относятся ползание на четвереньках, смешанные висы, упражнения на наклонной плоскости.

Лечебная физкультура и массаж при сколиотической болезни отнюдь не являются единственными способами терапии. Они сочетаются с лечением положением, правильным режимом движений и статических нагрузок, приемом необходимых лекарств и специальными ортопедическими методами.