Выбирая место для гаража на участке, следует совместить хозяйственный въезд на участок с подъездами к гаражу или обеспечить возможно кратчайшее расстояние до него от улицы, так как проезды уменьшают рабочую площадь земельного участка.

Такие сооружения, как дворовая уборная и компостная яма, также имеют свое определенное место. Они выносятся за хозяйственный двор, в часть участка, наиболее удаленную от жилого дома. При их размещении следует соблюдать необходимые санитарные разрывы от жилого дома и шахтного колодца.

Постановка хозпостроек за жилым домом наиболее целесообразна при наличии хозяйственного выхода на участок с дворового фасада. При этом организуются весьма удобные связи между хозяйственной зоной дома и хозяйственным двором: хозпостройки и хозяйственный двор не просматриваются с улицы, что способствует свободному течению бытовых процессов. Жилой двор при этом несколько отодвигается в зону сада. Это создает дополнительные удобства.

Хозяйственные постройки

Неотъемлемую часть любого подворья составляют хозяйственные постройки. По своему местоположению хозяйственные постройки могут быть совмещенными с жилыми и отдельно стоящими. По назначению их подразделяют на строения для содержания домашнего скота и птицы, хранения и обслуживания техники, хранения кормов для животных, продуктов питания, мастерские, санузлы, помещения для топлива. Хозяйственные постройки могут быть отапливаемыми и холодными.

Хозпостройки, размещенные в глубине участка, могут быть закрыты жилым домом либо открытыми относительно улицы и въезда. В обоих случаях они могут представлять собой единый хозяйственно-бытовой блок или два отдельно стоящих блока – хозяйственный и бытовой. В случае если бытовой блок располагается за домом, появляется возможность их блокировки, которую, конечно же, желательно использовать.

Закрытые или открытые хозпостройки могут располагаться взаимно перпендикулярно независимо от того, сблокированы они или строятся отдельно. При этом, как правило, бытовой блок развивается в глубину участка, а хозяйственный располагается поперек него.

Каждая из описанных постановок хозяйственно-бытовых построек имеет свои особенности. В случае, когда дом имеет один вход с бокового фасада (наиболее распространенный случай в практике индивидуального строительства), хозпостройки, как правило, открыты относительно улицы. Благодаря этому организуются четкие связи между входом в жилой дом и хозяйственным двором. Эти связи являются естественным продолжением входа (или въезда) на участок. Однако при такой планировке сложно организовать жилой двор. Он не может быть создан напротив входа в дом, так как в этом случае его будет пересекать въезд на участок. Жилой двор можно организовать напротив главного входа, но при этом ширина участка по фронту улицы должна составлять не менее 20 м с учетом ширины корпуса дома, проезда и разрывов до границы участка.

Совместно с жилыми помещениями размещают, как правило, котельные (помещения для размещения нагревательных устройств централизованного обогрева дома), помещения для топлива, мастерские, помещения для размещения и обслуживания техники (в основном легковых автомобилей).

Санузлы и помещения для хранения продуктов питания также могут совмещаться с жилыми помещениями. Расположение хозяйственных помещений совместно с жилым домом дает целый ряд преимуществ.

Во-первых, это сокращение расхода материала на строительство. Кроме того, мастерские или гараж можно отапливать одной с домом системой отопления.

Противопожарные нормы определяют, что минимальное расстояние между жилыми домами в зависимости от степени огнестойкости составляет от 6 до 15 м. Санитарные нормы определяют, что минимальное расстояние от жилых построек до помещений для скота и птицы должно быть 15 м. Гараж должен находиться не менее чем в 7 м от веранд или стен дома с окнами жилых комнат, но может быть пристроен к дому.

Зона отдыха

Зона отдыха – важная функциональная часть участка. Если участок достаточно велик, то можно думать о развитой зоне отдыха. Место ее размещения зависит от того, в каком климатическом регионе находится участок. В средней полосе и севернее зону отдыха размещают так, чтобы она была открыта солнцу. Если этого не сделать, то после дождя она долго просыхает и к вечеру там бывает сыро и неуютно. В жаркое время уберечься от солнца поможет складной навес, большой зонт, стенки или перголы с вьющимися растениями.

Если участок маленький, то зону отдыха придется ограничить двумя скамейками, причем одну из них располагают так, чтобы до полудня она была в тени, а другую – чтобы была в тени после полудня. Скамейки лучше оборудовать складными зонтами, тентами, маркизами. Скамейки для отдыха устанавливают рядом с цветником или маленьким водоемом ("водяным глазком"). Важную роль в оформлении зоны отдыха играют зеленые ограждения: стенки, веранды, навесы, перголы.

Один из вариантов ограждения зоны отдыха – стенки из кустарниковых растений. В качестве ограждающих кустарников используют черноплодную рябину, сирень, жасмин и т. п. Стенку делают и из вьющихся растений. Опора такой стенки представляет собой вертикальную раму с натянутыми шнурами или проводами для поддержки вьюнов.

Зону отдыха обычно отгораживают двумя-тремя стенками, располагая их в виде букв "Г" или "П". Раму для стенки сооружают из брусков, водопроводных труб, стальных профилей различных конфигураций. Небольшие стенки делают из дюралевых труб или профиля. Естественно, что металлические конструкции, идущие на постройку стенок, более долговечны. Для строительства стальных конструкций применяют следующие соединения: сварку, крепление заклепками и болтами. Для алюминиевых – только заклепки и болты.

Изготовление стенки начинают с подготовки ям под фундамент. Лучше их отрывать садовым буром. В ямах бетонируют две вертикальные стойки, например из оцинкованных водопроводных труб. Сверху укрепляют перекладину из трубы – стенка готова. На перекладину с шагом 15–25 см привязывают отрезки капронового шпагата. Нижние концы закрепляют на колышках или привязывают к горизонтальной трубе, расположенной на 5–10 см выше уровня земли.

Освоение участка

Обычно освоение начинают с корчевания пней и корней, сбора мусора и камней, выравнивания поверхности, проведения необходимых мелиоративных мероприятий. Там, где перепады высот очень велики, устраиваются террасы, ширина и высота которых зависит от крутизны склона. Внешний край террасы делают несколько более высоким с учетом оседания почвы. Террасы укрепляют камнями, дерном, подпорными стенками. Для подъема устраивают лестницы. При этом всегда нужно стремиться по возможности сохранить естественный рельеф. Понятно, что и освоить участок, и построить дом за один сезон обычно не представляется возможным. Как правило, все основные работы осуществляют за 3–5 лет. Если на участке ставят "облегченный" дом, например сборный щитовой, то силами двух-трех человек его можно собрать за один сезон (учитывая заливку фундамента). Кроме того, в этот же период ограждают участок, проводят мелиоративные мероприятия, сажают сад и огород.

На следующий сезон делают дорожки, возводят хозяйственный блок, занимаются водоснабжением участка (роют колодец и прокладывают водопровод), оборудуют детскую площадку. И только тогда, когда все грязные работы сделаны, наступает очередь хозяйственной зоны, места отдыха, цветников. Если же решено возводить капитальный дом, то начинают освоение участка с постройки хозяйственного блока и устройства дорожки к нему. В этот же сезон ограждают участок, сажают сад и огород, мелиорируют участок, обеспечивают водоснабжение. И только на второй год начинают строить дом. В последующие сезоны достраивают дом, делают детскую площадку, хозяйственную зону, места отдыха, сажают цветы.

Подготовительные работы

Строительство обойдется тем дешевле, чем больше работ будет выполнено своими руками. Если задаться такой целью, всему можно научиться и все сделать, главное – строго придерживаться плана.

Основные этапы строительства:

1. Создание проекта.

2. Укладка фундамента.

3. Строительство стен.

4. Устройство кровли.

5. Отделочные работы.

Для начала в том месте, где будет стоять будущий дом, надо подготовить участок, очистив его от кустов и деревьев. Если верхний слой состоит из хорошей плодородной земли, то ее можно аккуратно переместить туда, где она не будет мешать на этапе строительства и откуда ее можно будет без особых усилий распределить по цветнику и саду после окончания работ. Желательно отвести поверхностные воды (осадки) в сторону, чтобы не затапливали строительную площадку.

Затем нужно определить самую верхнюю и самую нижнюю точки будущей строительной площадки. Лучше всего это делать с помощью нивелира или теодолита, но можно обойтись и обычным гидроуровнем – длинной гибкой трубкой с прозрачными наконечниками, наполненной жидкостью.

Начинают строительство фундамента с устройства вокруг будущего дома обноски – ряда столбиков в 1–1,5 м от края ям под фундамент с дощечками, прибитыми сверху, на 20 см выше предполагаемого цоколя. На досках через пропилы натягивают проволоку или прочную веревку так, чтобы она совпадала с осями стен и их гранями. Помните – разметку осей фундамента надо выполнить с максимальной точностью. При этом важно строго выдержать прямые углы. Не спешите и вымеряйте их особенно тщательно. Для этого можно использовать угольник со сторонами, кратными 3, 4 и 5, прочно сбитый из деревянных реек.

После разбивки осей наружных стен рулеткой измеряют диагонали полученного прямоугольника – они должны быть равными. К этой операции следует отнестись очень ответственно, так как неверная разметка приведет к ошибке при возведении фундамента, а исправить ее практически невозможно.

После сноски линий на землю приступают к выемке грунта и закладке фундамента. Определив базовый уровень, переносят отметки на все стороны будущего котлована. Затем, ориентируясь на эти отметки, начинают выемку грунта. Здесь важно, чтобы основание фундамента было горизонтальным.

Полностью обноски убирают только после того, когда возведен цоколь будущего дома.

Закладка фундамента

Котлованы (траншеи) чаще всего копают экскаватором. Форма котлована (траншеи) зависит от вида грунта и его глубины. В плотных несыпучих грунтах стенки траншей обычно вертикальные (если траншеи неглубокие и грунтовые воды далеко от подошвы фундамента); в этих случаях стенки используются вместо опалубки.

Максимальная глубина траншеи с ровными вертикальными стенками без опалубки:

• в гравелистых и песчаных грунтах – 1 м;

• в супесях – 1,25 м;

• в глинах и суглинках – 1,5 м.

Если необходимо выкопать траншею глубже, приходится дополнительно ставить опалубку для укрепления стенок траншеи.

При заложении столбчатых фундаментов чаще всего выкапывают ямы квадратной или круглой формы. Ямы круглой формы с вертикальными стенками устойчивы к обрушению стенок, даже когда уровень грунтовых вод высок.

Ямы и траншеи для фундамента необходимо защищать и от атмосферной воды. Если в них стекает вода с участка, то основание разжижается и теряет несущую способность. Можно отвести поверхностные воды, сделав канавы, отвалы и тому подобное, но лучше сразу же после выкапывания грунта начать закладку фундамента.

Если участок по сравнению с домом невелик, может оказаться целесообразным выкопать траншею под половину фундамента. Тогда после заливки ростверка, монтажа блоков выше уровня земли и засыпания пазух выкапывают оставшуюся часть траншеи и доделывают фундамент полностью. Однако применение такого способа оправдано лишь тогда, когда землю просто физически некуда девать.

Если по каким-либо причинам заливать фундамент планируется не сразу после подготовки котлована, то лучше не докапывать траншею до проектных отметок на 10–15 см. Оставшийся грунт защитит дно траншеи от размокания в случае выпадения осадков. Убирают этот грунт непосредственно перед заложением фундамента, и траншею (котлован) доводят до проектной глубины.

Досыпать в траншею (котлован) вынутый грунт нельзя, даже если случайно снято немного лишней земли. В этом случае из-за неравномерной усадки фундамента возможно появление трещин как в фундаменте, так и на стенах дома. В подобных случаях яму необходимо засыпать песком (слой не должен превышать 100 мм), щебенкой, гравием до нужного уровня и тщательно уплотнить. Лучшим же способом исправления таких ошибок считается кирпичная кладка или заливка бетоном.

Глубина заложения фундаментов. Многие застройщики ошибочно считают, что чем глубже заложить фундамент, тем лучше, то есть, если подошва фундамента будет ниже уровня промерзания грунта, это обеспечит надежность фундамента.

Действительно, если подошва фундамента находится ниже уровня промерзания грунта, то силы морозного пучения уже не могут давить на фундамент снизу вверх, то есть поднимать фундамент. Однако не стоит забывать о боковом касательном морозном пучении грунта, которое действует на боковые поверхности фундамента. Его силы вполне достаточно, чтобы вырвать фундамент из грунта, отделив его верхнюю часть от нижней. Такое бывает, если фундамент сделан из кирпича, камня или небольших блоков, особенно под легкими домами (деревянные дома, облегченные каркасные дома и т. п.). Для того чтобы избежать разрушения такого фундамента на пучинистых грунтах (т. е. таких, которые при переходе из талого в мерзлое состояние увеличиваются в объеме вследствие образования кристаллов льда), нужно не только заложить фундамент ниже уровня промерзания грунта, но также погасить силы бокового касательного морозного пучения грунта. Для этого можно утеплить отмостку керамзитом, пенопластом или пумпаном.

Если же по каким-либо причинам сделать утепленную отмостку не получается, можно связать стенки фундамента с помощью металлического каркаса. Каркас закладывают на всю высоту фундамента, связывая нижнюю и верхнюю части между собой.

Наконец, можно обойтись и без металлического каркаса; в этом случае стенки фундамента необходимо выкладывать снизу широкими, а кверху – постепенно сужающимися. Это значительно ослабит силы бокового касательного морозного пучения грунта.

При возведении зданий и сооружений на крутопадающем рельефе необходимо принимать во внимание возможный сдвиг, боковое давление грунта. Величина бокового давления грунта зависит от многих факторов (вид грунта, крутизна ската и т. п.), поэтому для расчета лучше всего пригласить специалиста-строителя.

Считается, что самый надежный фундамент на крутопадающем рельефе – ленточный, потому что он жестко перевязан в поперечном и продольном направлении (рис. 1.1).

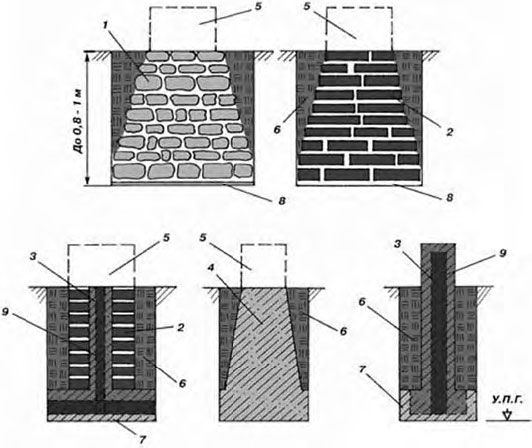

Рис. 1.1. Ленточные и столбчатые фундаменты:

1 – наклонные стены бутовой кладки; 2 – кладка из забутовочного кирпича; 3 – сердечник из железобетона; 4 – бетон; 5 – будущий цоколь; 6 – обратная засыпка грунтом; 7 – плита опорная из железобетона; 8 – плита бетонная; 9 – арматура; УПГ – уровень промерзания грунта

Столбчатый фундамент на крутопадающем рельефе необходимо жестко связывать поверху. Для связи лучше использовать железобетонный монолитный пояс, тогда все конструктивные элементы фундамента будут работать как единое целое.

Для определения глубины заложения фундамента необходимо знать три основных показателя:

• уровень промерзания грунта;

• высоту грунтовых вод;

• состав (вид) несущего грунта, на котором будет находиться фундамент дома (здания, сооружения).

Если зимой грунтовая вода находится ниже уровня промерзания грунта больше чем на 2 м, то для многих грунтов (мелкие и пылеватые пески, твердые глинистые грунты) глубина заложения фундамента рассчитывается без учета уровня промерзания грунта.

Другими словами, уровень грунтовых вод находится далеко от уровня промерзания грунта (более чем на 2 м), соответственно, грунт относительно сухой и пучиниться не будет. Это значительно удешевит строительство фундамента!

А если грунтовая вода находится близко к уровню промерзания грунта (до 2 м), то грунт (глинистые грунты, пески мелкие и пылеватые) насыщен водой и при морозе будет пучиниться. Поэтому, когда грунтовая вода близко, грунт влажный. Фундамент необходимо закладывать с учетом промерзания грунта, то есть подошва фундамента должна находиться не выше (лучше чуть-чуть ниже) уровня промерзания грунта.

Стены

На стены расходуется более половины всех материалов, необходимых для строительства, и приходится более 1/3 стоимости дома. Стены передают нагрузку от перекрытий и крыши на фундамент, защищают дом от атмосферных влияний. Поэтому они должны быть прочными, долговечными, морозо– и влагостойкими.

Материалы и конструкции стен следует выбирать в зависимости от климатических условий, наличия местных материалов, этажности дома. В связи с тем что нагрузки при малоэтажном строительстве на стены сравнительно невелики, толщина конструкций определяется, как правило, из соображений достаточной теплоизоляции. Чем ниже расчетная температура наружного воздуха, тем толще должны быть стены из одного и того же материала. Следовательно, можно добиваться уменьшения массы стены, используя в качестве утеплителя легкие материалы (шлак, золу, минеральную вату, легкий бетон).

Внутренние несущие стены возводят из того же материала, что и наружные, но делают их меньшей толщины.

Основными материалами для сооружения стен служат кирпич, бетон, камень и дерево. Помимо внешних отличий, у каждого из них есть свои функциональные особенности. Например, кирпич – прочный и долговечный материал. Кирпичная стена толщиной 25 см (длина 1 кирпича) способна нести любую равномерно распределенную нагрузку, в том числе и от железобетонных перекрытий. Срок службы таких стен при надежном фундаменте и правильно выполненной кладке практически неограничен. Но по своим теплозащитным качествам кирпич уступает другим материалам. При температуре наружного воздуха –30 °C кладка из полнотелого кирпича должна быть толщиной не менее 64 см (2,5 кирпича), в то время как деревянные и брусовые стены могут быть толщиной всего 16–18 см. Дома из легких бетонных смесей (пенобетон, шлакобетон) имеют те же характеристики, что и кирпичные стены. Стены из камня в наших условиях непригодны, поскольку высокая теплопроводность природного камня вулканического происхождения требует толстых стен (90–100 см) и очень кропотливой, дорогостоящей работы каменщиков. Деревянные рубленые и брусовые стены по санитарно-гигиеническим требованиям являются самыми комфортными. К недостаткам относятся малая огнестойкость и осадочные деформации первые 1,5–2 года. Тем не менее при защите стен от влажности и огня современными средствами дерево – очень хороший материал для стен, к тому же не требующий мощного фундамента.