Обрезка кустов

Для профилактики грибных заболеваний, занесенных с посадочным материалом, и усиления роста побегов замещения очень полезно срезать всю надземную часть саженца с развивающимися на ней плодовыми веточками, когда побеги замещения вырастут до высоты 20–25 см. В течение лета почву в рядах рыхлят, удаляют сорную растительность, по мере необходимости поливают.

Обрезка малины довольно проста по сравнению с другими ягодными культурами. Рано весной вырезают поломанные, больные и слабые побеги, оставляя для плодоношения по 15–20 побегов на 1 погонный метр ряда. Подмерзшие верхушки побегов подрезают до здоровых почек. Легкая подрезка даже неподмерзших верхушек на 15–20 см, не снижая урожая, способствует увеличению размера ягод.

Сразу после сбора урожая отплодоносившие двухлетние стебли вырезают до уровня почвы. Их удаление улучшает воздушный и световой режим для растущих однолетних побегов, улучшает фитосанитарное состояние насаждений. В это время древесина стеблей легко режется. Перенесение этой работы на весну затрудняет вырезку высохших стеблей.

Подпорка кустов

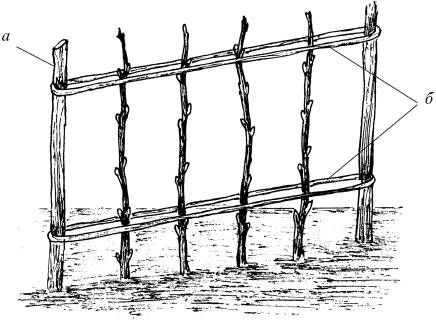

Под тяжестью ягод стебли малины, особенно у высокорослых сортов, сильно сгибаются в междурядья, ухудшая условия освещения для плодовых веточек, или ломаются, что ведет к недобору урожая. Поэтому большинство ее сортов нуждается в опоре. Наиболее удобным способом для поддержки малины является шпалера, которая состоит из опорных столбиков, расположенных по краям, на которые натянута проволока диаметром 3–4 мм в два ряда. Столбы могут быть изготовлены из деревянных жердей или некондиционных труб диаметром около 8 см. Устанавливают их на расстоянии 10–20 м.

Удобной и наиболее распространенной шпалерой является вертикальная. Устанавливают ее сразу после посадки малины или в конце первого года жизни насаждений. Проволоку крепят на высоте 1,2–1,5 м и подвязывают к ней поодиночке или по две-три ветки вместе через 10 см. Можно натянуть дополнительно две параллельные проволоки на высоте 60–70 см с обеих сторон от каждого столба. В этом случае оставленные для плодоношения стебли пропускают между проволоками и подвязывают их к верхней. Вместо проволоки можно использовать армированный полиэтиленовый и пропиленовый шпагат.

Стебли подвязывают шпагатом, разрезанным на куски по 2–3 м, закрепляют его на проволоке узлом и приплетают побеги. При подвязке необходимо следить за высотой концов стеблей над проволокой, так как они не должны быть выше 20 см, иначе при сильном ветре они переломятся. Сильнорослые стебли подвязывают наклонно.

Еще проще шпалеры садоводы могут изготовить из тонких жердей.

Защита от холодов

Защита малины от подмерзания необходима в районах с суровыми зимами, поскольку побеги и почки большинства сортов в той или иной степени повреждаются от низких отрицательных температур. Иногда даже в сравнительно мягкие зимы побеги страдают от физиологического иссушения.

Для защиты от зимнего высушивания и повреждения низкими температурами побеги малины пригибают к земле, чтобы зимой они располагались под защитой снежного покрова. Пригибают их осенью, до наступления отрицательных температур. При положительной температуре побеги гибкие, и их довольно легко можно наклонить вдоль ряда, закрепив не выше 30–40 см от уровня почвы. Удержать пригнутые побеги в горизонтальном положении можно разными способами. Стебли либо сгибают в одну сторону и привязывают их за верхушки к основанию кустов, либо наклоняют навстречу друг другу и связывают. Кусты малины с гибкими стеблями сплетают в "косу" на уровне до 40 см от земли. Иногда около ряда малины делают борозду глубиной 15–20 см, укладывают в нее верхнюю треть стеблей и приваливают землей.

Условием успешной перезимовки пригнутой малины является снег, который должен полностью укрывать стебли. При сдувании снега средние, наиболее продуктивные, части стеблей могут сильно подмерзать, поскольку у поверхности снежного покрова наблюдается самая низкая температура воздуха. Подмерзшие стебли дадут урожай меньше, чем непригнутые. Поэтому садовод должен следить за состоянием снежного покрова и при необходимости делать окучивание пригнутых стеблей снегом. В малоснежных условиях пригибание побегов неэффективно без прикрытия их соломой, матами или другими утеплителями.

На 2-й год после посадки малина плодоносит частично, а на 3–4-й год дает полный урожай. Ягоды в условиях Нечерноземной зоны начинают созревать в середине июля, или через месяц после цветения, их сбор заканчивается в конце августа. Основную массу ягод собирают в первые 20–25 дней, делая за это время до 8 сборов через каждые 2–3 дня в зависимости от погоды.

Подготовка сада к плодоношению

Все должно способствовать формированию полноценной ленты к периоду плодоношения. Основными мероприятиями по уходу являются: ремонт насаждений, уничтожение сорняков, внесение удобрений, поливы, регулярная борьба с вредителями и болезнями, установка шпалер.

На молодой плантации рано весной проверяют приживаемость растений, погибшие заменяют новыми. Для сохранения влаги рано весной проводят первое рыхление почвы в ряду и мульчирование. Рыхление почвы и уничтожение сорняков проводят систематически. В ряду рыхлят на глубину 4–6 см, чтобы не повредить корни, в междурядьях - на 8–10 см.

В сухую погоду обязателен полив. Очень важно в первые два года после посадки вызвать сильный рост побегов, чтобы сформировать полноценные кусты и в последующие годы получить высокий урожай. С этой целью вносят азотные удобрения (фосфорные и калийные удобрения в этот период компенсируются предпосадочным их внесением).

Рано весной (в случае осенней посадки) в ленту растений вносят мочевину из расчета 12–15 г на 1 м. По достижении побегами высоты 15–25 см внесение мочевины повторяют в той же дозе. Органические удобрения (навоз или компост) вносят в виде мульчи. Эти агроприемы проводят и на второй год после посадки.

Во избежание поломки и сгибания побегов при сильном ветре их подвязывают на проволочную шпалеру.

К осени второго года завершают формирование ленты. К этому времени она заполняется побегами замещения и корневыми отпрысками и требует прореживания, особенно у сортов с высокой побегообразовательной способностью. С этой целью в ленте вырезают все слаборазвитые и поломанные побеги, а в местах загущения удаляют и часть хорошо развитых побегов.

Поздно осенью на молодой плантации почву перекапывают.

Система мероприятий на плодоносящей плантации

Уход за почвой заключается в своевременной и качественной обработке почвы, и борьбе с сорняками. Первую весеннюю обработку проводят сразу же, как только слегка просохнет верхний слой почвы - до начала распускания листочков, чтобы закрыть почвенную влагу. Запаздывание с первым весенним рыхлением значительно снижает урожай малины.

Последующие обработки повторяют по мере образования корки, уплотнения почвы и появления сорняков, но, как правило, в течение лета до сбора урожая проводят два рыхления в рядах на глубину 6–8 см, чтобы не повредить корни, и две-три междурядные обработки.

В период сбора урожая, который у малины довольно растянут, происходит сильное уплотнение почвы в междурядьях и зарастание ее сорняками. Поэтому сразу же после сбора урожая проводят мотыжение почвы в рядах и междурядьях.

Поздно осенью по окончании вегетации малины почву в рядах перекапывают садовыми вилами, а в междурядьях - лопатой, с оборотом пласта на глубину 10–15 см.

Мульчирование на плантациях малины является обязательным. Благодаря мульчированию сохраняется почвенная влага, улучшается водный режим. Кроме того, мульча регулирует и температурный режим почвы, что способствует созданию более мочковатой корневой системы растений с массой разветвленных и всасывающих корней. Под слоем мульчи почва меньше уплотняется, сохраняется ее структура, повышается содержание гумуса. Мульча способствует ускорению созревания ягод, уменьшает число отпрысков и, самое главное, подавляет сорняки в рядах малины. Под толстым слоем мульчи погибают и некоторые вредители, например побеговая галлица.

Наиболее доступным мульчирующим материалом является торф. Хорошие результаты мульчирование торфом дает на легких и тяжелых по механическому составу почвах, улучшая их водный и воздушный режимы.

В качестве мульчи можно использовать соломистый навоз, торфокомпост, перегной, резаную солому, опилки, листья, дробленую кору. Очень важно, чтобы в мульчирующих материалах не было семян сорняков.

Почву в рядах мульчируют весной сразу же после первой обработки, раскладывая мульчу полосой 60–80 см слоем 6–8 см. При использовании в качестве мульчирующего материала резаной соломы в почву дополнительно вносят азотные удобрения с целью восполнения потерь азота в процессе разложения соломы.

Для мульчирования почвы в рядах малины хороша черная полиэтиленовая пленка.

Не рекомендуется проводить мульчирование сырых почв с плохим дренажем.

В выращивании малины удобрения играют наиболее важную роль, так как эта культура при образовании многочисленных побегов и формировании урожая выносит из почвы большое количество питательных веществ. Максимальная потребность малины в удобрениях наблюдается в период ее полного плодоношения. Более требовательна эта культура к азоту и калию, но в почвах, мало обеспеченных фосфором, применение фосфорных удобрений обязательно.

Визуальные наблюдения за растениями позволяют судить о потребности их в элементах питания. Недостаток азота сдерживает рост побегов, листья на них мельчают, приобретают светло-желтый цвет, края их буреют, резко снижается продуктивность растений. Избыток азота затягивает рост побегов, они не вызревают и повреждаются осенними низкими температурами.

При недостатке калия листья мельчают, края их становятся темно-бурыми, коробятся, ткани между жилками отмирают.

При фосфорном голодании побеги становятся тонкими, листья в средней части побегов приобретают пурпурный цвет, быстро отмирают.

Недостаток магния вызывает пожелтение старых листьев от центра к краям и раннее их опадание.

Нехватка в почве бора часто приводит к отмиранию почек весной, в результате чего не развиваются плодовые веточки и растения не плодоносят.

При недостатке железа желтеют верхушки побегов и листья, а мелкие жилки на листьях остаются зелеными. О хорошей обеспеченности почвы питательными веществами можно судить по состоянию самих растений, которые хорошо развиваются, имеют достаточную для сорта высоту и толщину побегов, хорошую облиственность, дают высокий урожай ягод, побеги своевременно вызревают и др.

Внесение органических удобрений, основным из которых является перепревший навоз, на плодоносящей плантации является обязательным. Его вносят ежегодно весной или осенью. Если навоз свежий, его применяют только осенью. При недостатке навоза используют различные компосты (торфонавозные, торфо-растительные, сборные и другие). Кроме органических удобрений под малину вносят полное минеральное удобрение, при этом из азотных чаще применяют аммиачную селитру и мочевину, из фосфорных - суперфосфат и фосфоритную муку, из калийных лучшим является сернокислый калий. Хлорсодержащее калийное удобрение (хлористый калий) оказывает на малину отрицательное действие, - вносить его можно только осенью, с тем чтобы к весне хлор вымылся в более глубокие слои почвы. Лучше всего заменить его золой.

Практика показывает, что лучшее время внесения удобрений следующее: весной, до рыхления почвы, сразу после таяния снега, - азотные (10–15 г аммиачной селитры или 10 г мочевины на 1 м), после рыхления почвы - органические в качестве мульчи; осенью - фосфорные и калийные.

При необходимости в период формирования завязи применяют подкормку разведенной навозной жижей - 5:1 (1 ведро на 1 м ленты или на 4–5 кустов) или вносят минеральные удобрения (15–20 г аммиачной селитры, 30–40 г суперфосфата, 20–25 г сернокислого калия на 1 м рядка).

Для определения доз внесения удобрений на конкретном участке желательно сделать анализ почвы в районной агрохимической лаборатории, так как избыточное внесение минеральных удобрений не рекомендуется, оно может принести даже вред.

Для приготовления компостов можно использовать торф, растительные и бытовые отходы. Компостные бурты делают в укромных местах. На утрамбованную площадку или на старую полиэтиленовую пленку набрасывают растительную массу (ботву, выполотые необсеменившиеся сорняки, опавшие листья, прелые опилки, отслужившую в качестве мульчи солому и др.) слоем 30 см. На растительный слой рассыпают минеральные удобрения из расчета на 1 м: 400–500 г азотных, 250–300 г калийных, 500–600 г фосфорных. Сверху укладывают слой торфа, смешанного с известью и удобрениями (200 г извести, 300 г фосфорных, 200 г калийных удобрений). Затем набрасывают следующий растительный слой и т. д.

Торфонавозные компосты готовят из торфа и навоза в соотношении 1:1 - слой торфа, слой навоза, толщина каждого слоя 25 см. Через каждые 1,5–2 месяца бурт перемешивают. Компост считается созревшим, когда масса его становится однородной и легко рассыпается.

Оптимальные условия для роста и плодоношения малины создаются при оптимальной влажности почвы в корнеобитаемом слое. Повышение или снижение этого уровня отрицательно сказывается на растениях. Например, переувлажнение почвы весной приводит к плохому развитию корней, растрескиванию коры, а после сбора урожая стимулирует рост побегов, сдерживает их вызревание, увеличивает возможность повреждения их низкими температурами. При недостатке влаги в почве в период формирования урожая, когда потребность в воде у растений максимальная, резко снижается продуктивность насаждений. Оптимальный водный режим на плантации можно создать путем орошения.

В средней полосе России потребность малины в дополнительной влаге ощущается главным образом весной или в начале лета - в период роста побегов (если стоит сухая погода) - и в период созревания урожая. В это время желательно производить искусственные поливы.

В случае сухого лета глубокой осенью во время листопада проводят влагозарядковый полив.

Многие сорта малины недостаточно зимостойки. В районах с малоснежными суровыми зимами и, особенно, при колебании температур от плюсовых до минусовых побеги часто подмерзают. Кроме того, при сильных холодных ветрах в зимний период побеги сильно иссушаются. Для предохранения растений малины от зимних повреждений их пригибают к земле. Эту работу проводят осенью перед наступлением морозов. Применяют несколько способов пригибания: сгибание побегов в одну сторону и подвязка верхушек к основанию куста; наклон побегав навстречу друг другу и связывание их вместе по возможности ближе к основанию куста; пригибание и "заплетение в косу" вдоль ряда на высоте 30–40 см от поверхности почвы; наклон побегов соседних рядов в одно междурядье жердями, которые без подвязки удерживают их в наклонном положении всю зиму и др.

В средней полосе России пригибание побегов производят в основном при выращивании малозимостойких сортов.

Формирование куста

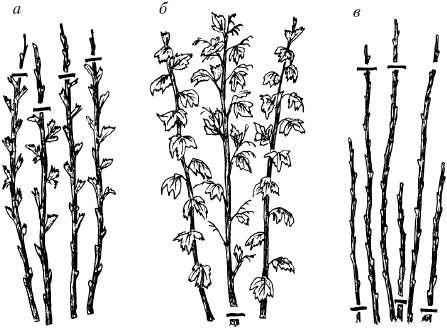

Обрезка растений малины (рис. 6) предопределяется ее биологическими особенностями - отмиранием двухлетних отплодоносивших стеблей. Рекомендуется удалять их сразу же после сбора урожая, так как новые побеги в лучших условиях освещения успешнее завершают развитие и подготовку к зиме. Кроме того, вырезка отплодоносивших стеблей, их удаление и сжигание способствуют очищению от вредителей и болезней. Вместе с тем при перемещении (выноске) вырезанных стеблей происходит искусственное рассеивание инфекции на плантации. В связи с этим сразу же после вырезки старых стеблей участок опрыскивают пестицидами.

Одновременно с отплодоносившими стеблями удаляют все слабые, поломанные, сильно пораженные болезнями и поврежденные вредителями молодые побеги, оставляя хорошо развитые и здоровые.

Рис. 6. Обрезка малины: а - весеннее укорачивание стеблей до живой почки, б - вырезка отплодоносивших стеблей, в - удаление лишних побегов осенью или весной, укорачивание побегов на высоте 1,5–1,8 м

Отплодоносившие стебли вырезают до самого их основания, не оставляя пеньков. Для этого используют секаторы с длинными ручками.

Вместе с вырезкой старых стеблей проводят обрезку верхушек молодых побегов на 10–15 см для ускорения их вызревания и подготовки к зиме.

Окончательною нормировку перезимовавших побегов проводят следующей весной, вырезая все лишние и поврежденные в зимний период. На 1 погонный метр ленты оставляют, как уже говорилось, 12–15 двухлетних стеблей. Весной подрезают и подмерзшие верхушки перезимовавших побегов до первой живой почки, а чаще до высоты 1,5–1,8 м.

По достижении отрастающими молодыми побегами высоты 40–50 см в начале лета вновь проводят нормировку, уничтожая лишние загущающие и отстающие в росте корневые отпрыски. Этот прием помогает избежать ненужной траты питательных веществ и влаги, сильного загущения, при котором увеличивается накопление грибковой инфекции.

Многие сорта малины имеют длинные побеги с изгибающейся верхушкой. Под тяжестью урожая такие побеги сильно наклоняются, часто касаясь земли, что затрудняет сбор ягод, портит их качество и мешает обработке междурядий. Такие сорта нуждаются в опоре. Тип опоры зависит от системы ведения культуры.

При кустовой системе выращивания в центр куста вбивают кол и к нему подвязывают все побеги, собрав их в пучок на высоте 0,5–1,5 м. Связав концы побегов соседних кустов в ряду, можно получить плодовые стенки. Веерная система формирования малины состоит в том, что колья размещаются между кустами, часть побегов привязывают к левому колу, другую часть - к правому.

Рис. 7. Устройство шпалеры: а - столб опоры, б - продольная натяжка

Как правило, чаще всего применяют шпалеру (рис. 7). Для этого на концы рядов устанавливают столбы, между ними натягивают параллельно на одном уровне две проволоки на расстоянии 45 см одна от другой так, чтобы оставленные для плодоношения побеги оказались между ними. Побеги между проволоками размещаются свободно, или же их можно подвязать к одной или другой проволоке. Середина ряда остается свободной - это зона роста молодых побегов.

Некоторые сорта, имеющие прямостоячие, толстые побеги умеренной высоты (1,5–1,8 м), не сгибаются под тяжестью урожая и не нуждаются в установке шпалер, что в значительной степени снижает затраты труда при выращивании малины.

Чтобы увеличить плодоношение в первые годы после посадки, проводят "июньскую прищипку". У побегов, достигших высоты 70–90 см, отрезают 5-сантиметровую верхушку. От этого просыпаются нижележащие почки, и побег ветвится, благодаря чему возрастает число почек на побеге в целом. Если этот прием провести своевременно и разветвленные побеги хорошо перезимуют (в пригнутом состоянии), на следующий год растения обильно плодоносят.

После сбора урожая вырезают отплодоносившие побеги. Обычно в каждом кусте вырастает 8–12 побегов замещения высотой около 2 м, из которых оставляют 6–7 лучших, подвязывают их к проволоке и укорачивают на высоте 150 см.