В основу руководства положен личный многолетний опыт, наблюдения и исследования автора по выращиванию крыжовника и смородины. Описаны особенности роста, цветения и плодоношения кустов, а также влияние климата, погоды, местности, места для посадки, почвы и удобрений на урожай ягод. Рассмотрены способы размножения, посадки, пластовки, формовки и выгонки кустов, а также основные болезни крыжовника и смородины, насекомые-вредители и способы борьбы с ними. Уделено внимание сбору, хранению и транспортировке ягод. Приведены старинные кулинарные рецепты. В руководство вошли две части из книги автора "Ягодники. Руководство по разведению крыжовника, смородины, малины, ежевики, земляники и клубники (1927)". Для широкого круга читателей.

Содержание:

Об авторе 1

От издателя 1

Крыжовник 1

Смородина 37

Глоссарий 61

Примечания 62

Михаил Рытов

Ягодники

Руководство по разведению крыжовника и смородины

Об авторе

Михаил Васильевич Рытов (16.01.1846 – 17.04.1920) – русский ученый-агробиолог в области овощеводства и плодоводства Основоположник русского научного овощеводства исследователь в области плодоводства селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур. Член-корреспондент Российского товарищества плодоводства член-корреспондент Ученого совета Министерства земледелия и государственных имуществ, корреспондент Главной физической обсерватории.

Родился в Новомиргороде, ныне Кировоградской области. В 1871 году окончил юридический факультет Московского университета. В 1878 году окончил естественное отделение физико-математического факультета Московского университета С 1879 по 1920 преподавал в Горы-Горецком земледельческом училище (Горки Могилевской губернии). В 1880 году организовал в Горы-Горецком земледельческом училище ботанический питомник для испытания сортов сельскохозяйственных культур и проверки новых приемов агротехники. В 1896 избран членом-корреспондентом Российского общества плодоводства и членом-корреспондентом Ученого совета Министерства земледелия и государственных имуществ. В том же году Академия наук утвердила его корреспондентом главной физической обсерватории. С 1919 заведующий кафедрой ботаники Горецкого сельскохозяйственного института.

Основная научная деятельность – разработка биологических основ овощеводства и плодоводства. Впервые показал возможность создания новых сортов огородных культур способом отбора их в соответствующих условиях. Изучал влияние привоя на подвой, признавал возможность вегетативной гибридизации. Предложил семенное размножение яблони. Автор учебников и книг по огородничеству и плодоводству. Умер в городе Горки, ныне Могилевской области, 17 апреля 1920 года.

Именем М. В. Рытова названа улица в городе Горки; на территории Белорусской сельскохозяйственной академии установлен его бюст.

(Источник: Бердышев А. П., "Михаил Васильевич Рытов. Русский агробиолог", М.: Селхозгиз, 1951, 136 с).

От издателя

В данное руководство вошла глава из книги "Ягодники. Руководство по разведению крыжовника, малины, ежевики, земляники и клубники" известного русского ученого-агробиолога Михаила Васильевича Рытова Настоящее сочинение было составлено автором 1919 и 1920 году и подготовлено к изданию в 1927 году его сыном – профессором Сергеем Михайловичем Рытовым.

Несмотря на то, что с момента выхода книги прошло уже более 80 лет, она не потеряла актуальность и сегодня. Кроме того, вы найдете позабытые приемы и методики, применявшиеся нашими прадедами в начале XX века, не описанные в современных популярных книгах и Интернете.

Мы целиком сохранили авторский текст, исправив лишь единицы измерения величин и сделав более подробную рубрикацию издания.

Для удобства работы с "Руководством…" в его конце мы поместили Глоссарий основных терминов, используемых в книге.

Высокого вам урожая крыжовника и смородины!

Крыжовник

1. Родина и ботанические отличия крыжовника

Принадлежит к роду смородины (Ribes), который отличается следующими признаками:

• растения в виде кустарника с простыми листьями, без прилистников;

• цветы правильные, обоеполые, расположенные пазушными кистями;

• чашечка 5-раздельная (рис. 1);

• лепестки сидят в зеве чашечки и чередуются с ее долями в одинаковом числе;

• тычинки сидят за лепестками, также чередуясь с ними в одинаковом числе;

• пестик состоит из нижней завязи, подобной тыквенным растениям, но образовался снаружи из околоцветника и внутри из двух плодолистиков, сообразно чему столбик на верхушке 2-раздельный; плод в виде одногнездной ягоды с двумя семеносами, несущими большое число семян, на верхушке с засохшею чашечкою, лепестками и остатками сухих тычинок;

• семя со студенистою наружною оболочкою имеет розовый белок и наверху его маленький зародыш.

Латинское название этого рода дано Линнеем от датского слова ribs, а не от арабского ribes, как называют арабы ревень.

К видовым признакам крыжовника (Ribes grossularia L.) относятся шипы на его ветвях, 3 5-лопастные листья, малоцветные кисти, состоящие из 12, редко 3 цветков, 2 чешуйчатых прицветника, колокольчатая чашечка с отогнутыми вниз долями, в нижней половине красноватыми, и белые лепестки, пригнутые вместе с тычинками к столбику, покрытому волосиками.

Рис. 1. Строение цветка и семени крыжовника: 1 – цветок в продольном разрезе; 2 – цветок сбоку и сверху; 3 – поперечный разрез завязи; 4 – схематический рисунок расположения частей цветка (диаграмма); 5 – продольный разрез семени. Все рисунки в увеличенном виде.

Название вида данное также Линнеем, объясняют от латинского слова grossulus, что значит толстенький, прилагая это к ягодам.

Родиною крыжовника считается северо-восточная Европа, но в диком и одичалом состоянии он распространен не только в средней и южной Европе, но также в северной Африке (Алжир), на Кавказе, в Сибири и на Гималаях. Область распространения его на севере доходит в Норвегии до 63° с. ш., также в Финляндии, в СССР он дико встречается по сыроватым и тенистым лесам в Влад., Тульск., Брянской, Орл., Кал. губерниях и в одичалом состоянии в Яросл., Костр., Тверск., Смол, и Москов. губ.

В диком состоянии различаются три разновидности:

1. Пушистый (Rib. gros. pubescens Fr., hirsuta Mill., glanduloso setosum Kosh.) – завязь и ягода покрыты железистыми щетинками, зрелые ягоды мелкие зеленые желтые или грязно-красноватые величиною с небольшую горошину, пластинки и черешки листьев мохнатые.

2. Кудрявый (Rib. Uva crispa L.) – от предыдущего отличается завязью без железистых щетинок, но с короткими мягкими волосками, ягоды большею частью красные гладкие, без щетинок или волосков.

3. Пригнутый (Rib. reclinatum L.) – все части растения голые только края листьев, прицветники и чашечка реснитчатые ягоды темно-красные ветви отогнутые вниз дугою, опущенные.

Происхождение русского названия крыжовника до сих пор не выяснено. Можно полагать, что оно образовалось от шведского слова Krusbär, которое соответствует немецкому Krausbeere (кудрявая ягода по волосистости плодов, и это название с шведского языка перенесено Линнеем на разновидность, считаемую им, однако, за отдельный вид – Uva crispa), потому что в древности русские называли это растение крыж и крыж-берсель, в Сибири крыг-берсень. Другие русские названия, как кружовник и кружевина, считаются за искаженные.

Польское название агрест, очевидно, взято с латинского agrestis – дикорастущий в поле или просто полевой, дикий, что указывает на распространение дикого растения. И скаженные польские названия украинск. и белорусск.: агрес, агрист, агрус агруст.

В Сибири дикий крыжовник также различается по месту распространения: в лесах таежный и по берегам Енисея скалистый.

Таежный крыжовник принадлежит к виду колючего или иглистого (Ribes aciculare Smith), отличающегося обильными, очень колючими шипами при узлах и на междоузлиях и поникшими или распластанными по земле побегами, но в тайге кусты достигают полутора аршин (106 см) вышины. Цветы одиночные красноватые ягоды небольшие до 10 – 15 мм в диаметре грязно-желтоватого цвета Культуре это растение еще не подвергнуто, хотя к хорошим его качествам относится выносливость против мучнистой росы. Скалистый или горный крыжовник мелкоплодный, высоко поднимается в горах Западной Сибири и встречается в суровых бесснежных местностях по каменистым берегам р. Чулымшана впадающей в Телецкое озеро. Точное определение вида этого крыжовника не сделано.

На Кавказе имеется особый дикорастущий на высоких горах кавказский крыжовник (Ribes caucasicum Adams.), отличающийся 2 – 3-цветными соцветиями, гладкими завязями и приятного вкуса красными ягодами.

2. Особенности роста, цветения и плодоношения. Сортовые отличия

2.1. Строение крыжовника

2.1.1. Корневая система

Возделываемые растения имеют двоякого вида корни.

Сеянцы, получаемые из семян, обладают главным ветвистым корнем, который не растет на большую глубину, распространяясь не глубже полуаршина (35 см), потому что одинаково с ним вырастают сильные боковые корни, к которым от приваливания к кусту земли при ее обработке присоединяются еще придаточные, образующиеся из нижней части стебля, подобно тому, как это бывает у капусты. На песчанистых почвах с глубокою подпочвенною влагою главный корень вырастает сильнее и глубже, представляя собою свойство сухолюба (ксерофита), на которое должно быть обращено особое внимание, то есть на таких почвах следует разводить исключительно одни сеянцы.

Растения, размножаемые бесполыми способами, например с помощью отводков или черенков, главного корня не имеют, а только одни придаточные, вырастающие из-под коры однолетнего побега; эти корни, в отличие от главного, растут пучком, в котором немногие получают преимущественное развитие, уподобляясь боковым корням, с которыми совершенно одинаковы по обилию мочек. Как главный корень, так и придаточные не обладают долговечностью, хотя в диком состоянии могут расти большее число лет, но при возделывании на хорошей почве они стареют в 15 – 20 лет, не давая мощно выросшему кусту надлежащего питания, отчего прирост уменьшается, а вместе с ним ослабляется плодоношение и уменьшается величина ягод; для исправления растений в этом случае принято делать обновлениеих корней вырезыванием старых и образованием новых, но это не ведет к полному возобновлению жизненной деятельности старых растений.

Не только в русских, но и в немецких сочинениях, описывающих выращивание крыжовника, говорится о корневых побегах или отпрысках, которые образуются у основания стебля и, очевидно, составляют собою стеблевую поросль из почек, развивающихся в пазухах когда-то бывших чешуек. Свойством давать побеги никакие корни крыжовника не обладают и по этой причине размножать крыжовник корнями невозможно.

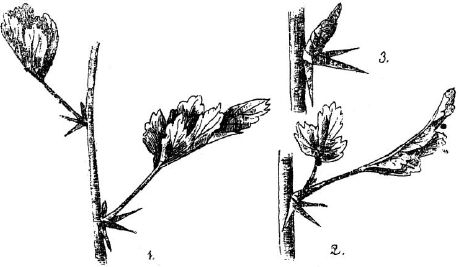

Рис. 2. Части однолетнего побега крыжовника: 1 – колено (междоузлие) с двумя трехзубыми шипами, в пазухах которых боковые почки с первым листом, в начале лета; 2 – боковая почка, у которой листья наверху ножки, в начале лета; 3 – боковая почка после листопада. Все рисунки в две трети натуральной величины.

2.1.2. Надземная часть

Стебель крыжовника, как и смородины, замечателен весьма скорым развитием плодовых почек, которые образуются на двухлетних побегах, составляя верхушки особенных укороченных веток, известных под названием плодушек,тогда как побеги, на которых они развиваются, называются ростовыми. Последние побеги у крыжовника совсем иные нежели у смородины: сначала они зеленые, мягкие, травянистые, но уже среди лета кора их становится беловатою или сероватою, а к осени кожица на них трескается продольными трещинами и древесина, начавшая среди лета уплотняться, совершенно деревянеет; на таких побегах настоящих листьев, как у смородины, нет, а вместо них находятся на удлиненных междоузлиях (коленах) измененные листья в виде 1 – 2 и 3-зубых шипов,неправильно называемых колючками только потому, что они колются. Летом в пазухах этих шипов весьма скоро, при росте побега образуются боковые почки (рис. 2), из которых каждая, прежде всего, развивает настоящий зеленый черешчатый лист с пластинкою о 3-х, реже 5 лопастях, по краям с зубчатыми городками; иногда на черешке и на жилках пластинки снизу бывают мягкие и нежные искривленные волоски. Если следить за развитием этих боковых почек, то можно видеть, что при первом своем появлении они маленькие, продолговатые, зеленые потом чешуйки их становятся серыми или буровато-серыми, а основание утолщается и составляет ножку плодовой ветки в виде маленькой кольчатки, называемой так по листовым следам от спадающих чешуек, расположенных как бы кольцами, что бывает также и у плодовых деревьев. Иногда вместо одного настоящего листа боковая почка имеет два листа один большой и другой меньший, помещающихся не внизу, а вверху основания или ножки почки, которая разрастается, поднимая собою эти листья. Кроме того, не всякая боковая почка вырастает в плодовую кольчатку, так как может даже в то же лето вырасти в обыкновенную ростовую ветку также с шипами. Из этого рассматривания побегов крыжовника можно заключить, что у него листья бывают троякого вида измененные в виде шипов, настоящие зеленые и измененные в виде мелких опадающих чешуек. Более интересны шипы, от которых оригинаторы сортов крыжовника хотят освободиться, как от шипов кактуса имеющих такое же листовое происхождение; разнообразие в этих шипах то, что они никогда не достигают полного числа листовых лопастей, то есть 5, обыкновенно бывают только тройные, но нередко двойные и даже одиночные, весьма редко их совсем не имеется или же они остановились в росте маленькими зачаточными бугорками.

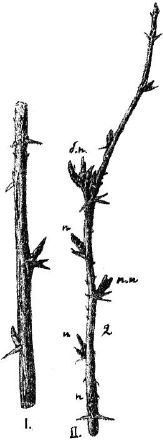

Рис. 3. Ветки крыжовника в октябре I – часть длинного ростового побега с треснувшей кожицей; нижний шип с одним острием, около которого два бугорка, в пазухах шипов листовые почки на ножках; II – двухлетний побег с частями первого и второго года, отмеченными цифрами; б. п.– букетные почки, п. п. –двойные плодовые почки, п. –одиночные плодовые почки, из которых тонкие листовые, толстые плодовые; все почки с ножками кольчаток.

Разнообразие боковых веток в виде кольчаток можно видеть на двулетней части побегов в начале осени (рис. 3), в октябре или в ноябре, когда листья в черешках отчленяются и отпадают. После листопада ясно заметны на кольчатках одиночные почки, из которых более тонкие и узкие ростовые, а более толстые плодовые некоторые кольчатки наверху с двумя почками и бывают еще букетные плодушки,подобные таким же у вишен. Букетные плодушки представляют собою сближенные плодовые почки, которые на побеге изображенном на рис 3, образовались особенно: верхушечная почка здесь обратилась в плодовую кольчатку, вблизи которой образовались две такие же кольчатки, третья же ниже их выросла в ростовой побег.

2.2. Цветение и плодоношение

Крыжовник цветет раньше всех ягодных кустов и только к концу его цветения начинает цвести красная и белая смородина, застающая уже начавшие разрастаться завязи крыжовника.

Соцветие или соплодие у крыжовника иное чему смородины, подобное тому, какое бывает у слив. Верхушка плодовой кольчатки при цветении развивает один или два настоящих зеленых листа из пазухи большего из них вырастает короткий цветонос, оканчивающийся цветоножкою с цветком, которая у своего основания имеет чешуйчатый зеленый прицветник и в этом месте отчленяется (рис. 4), отчего цветы или плоды могут при неблагоприятных условиях спадать, на что при возделывании крыжовника следует обращать большое внимание. Прицветник на цветочной ножке есть измененный лист, почему он бывает из разного числа чешуек, тождественных лопастям зеленого листа чаще всего только одна чешуйка, но бывает около нее сбоку еще меньшая или такая же с другой стороны. Обыкновенно плодушка несет только один цветок, чем крыжовник существенно отличается от смородины; в редких случаях из пазухи прицветника развивается вторая цветоножка с меньшим цветком, дающим потом и меньший плод, и еще реже в пазухе второго листа развивается более слабый цветонос с одним малым цветком.