Навозную жижу, раствор птичьего помета вносят в борозды по тем же нормам, что и в молодом саду. Во второй половине лета после очередного дождя в междурядьях сада высевают сидераты. Осенью зеленую массу сидератов измельчают и заделывают в почву как органическое удобрение.

Лучший срок заделки сидератов - конец фазы цветения растений. В качестве сидератов, как и в молодом саду, используют горчицу, гречиху, фацелию, люпин, пелюшку. Применяют также смеси горчицы с фацелией, фацелии с люпином, Вико-овсяную смесь и др.

Посев сидератов в плодоносящем саду производят через междурядье, занимая культурой и часть площади приствольной полосы. При таком способе посева необходимость обработки почвы приствольных полос отпадает. На приствольных полосах семена сидератов высевают вручную или с помощью центробежного разбрасывателя удобрений с последующей заделкой культиватором. В междурядьях сидераты высевают сеялкой.

Обрезка и формирование деревьев груши

Часто возникает вопрос, нужно ли применять обрезку груши и каково ее значение. При надлежащем уходе за почвой, поливах в засушливый период времени и правильной системе удобрения можно получать средние и высокие урожаи плодов груши, не прибегая к обрезке, однако наиболее эффективны затраты труда и средств при комплексном применении этих мероприятий.

Многолетними исследованиями и передовым опытом установлено, что обрезка оказывает значительное влияние на силу роста, сроки вступления в пору плодоношения, величину урожая, качество плодов и т. д.

Обрезка несколько умеряет периодичность плодоношения, которая хоть и в незначительной степени и сравнительно редко, но наблюдается у отдельных сортов груши.

Она позволяет регулировать процессы роста и плодоношения не только дерева в целом, но и отдельных его частей. С помощью обрезки можно сформировать наиболее приемлемую крону дерева груши, предупредить появление ряда нежелательных явлений и устранить их, если они возникли. Например, можно уменьшить голенастость ветвей, предупредить чрезмерное загущение кроны и образование развилок, грозящих в последующем разломами. Благодаря ей можно улучшить условия освещения в кроне и провести нормирование урожая, а также значительно повысить качество и размер плодов. В то же время неправильно проведенная и неумеренная обрезка может привести к вредным последствиям: у молодых деревьев вызвать загущение кроны, значительно задержать начало плодоношения, а у плодоносящих затянуть рост побегов, что снижает их зимостойкость. Кроме того, надо твердо помнить, что обрезка, хотя и является важным, но добавочным приемом, хорошие результаты может дать лишь в сочетании с хорошим уходом за почвой и рациональным использованием органических и минеральных удобрений.

Обрезкой обычно добиваются хорошей освещенности внутренних частей кроны. Однако, применяя без нужды сильное укорачивание приростов, можно вызвать загущение кроны даже у тех сортов груши, которым свойственна редкая крона (Петровка, Лимонная, Желтая летняя и др.).

Хотя крона груши формируется естественным образом довольно хорошо, обычно она более редкая и светлая, чем у яблони, а крепление скелетных ветвей с проводником более прочное, и они хорошо подчинены проводнику. Во всех случаях проводник превалирует над скелетными разветвлениями.

Годичный прирост груши более сильный, чем у яблони, а в следующем году почти на всём его протяжении пробуждаются боковые почки, но из них развиваются в массе своей небольшие веточки-кольчатки и укороченные копьеца и лишь в небольшом количестве более сильные разветвления скелетного типа. В год отрастания или через год на этих веточках закладываются плодовые почки, дающие еще через год урожай. Как и у яблони, плодовая почка груши смешанная, а по положению на годичном приросте - верхушечная.

При плодоношении на верхушке веточки образуются сильная плодовая сумка и 1–2 укороченных замещающих прироста, чаще кольчатки и копьеца и реже плодовые прутики.

Более сильные однолетние плодовые веточки, расположенные в верхней части годичного прироста скелетных и полускелетных ветвей, разветвляясь, превращаются в сложные плодовые ветки, сохраняющие продуктивность до 8, иногда до 12 лет.

Веточки в нижней части годичных приростов скелетных ветвей более слабы, дают ничтожный прирост, почти не ветвятся и сравнительно рано отмирают.

При обрезке груши нужно руководствоваться теми же соображениями и соблюдать те же правила, которые применяются при формировании и обрезке яблони.

При обрезке молодых деревьев можно допускать значительно большее превышение проводника над скелетными сучьями, чем у яблони, так как груша сама естественно образует крону пирамидальной формы.

Обрезкой у груши можно: 1) повысить ветвистость; 2) усилить плодовые ветки, особенно образующиеся в нижних частях годичных приростов скелетных разветвлений; 3) способствовать образованию полускелетных разветвлений, несущих плодовые веточки.

Ежегодно весной производят укорачивание сильных годичных приростов предшествовавшего года. Укорачивать однолетние приросты следует очень умеренно, значительно умеренней, чем у яблони - не более чем на четверть их длины, чтобы способствовать образованию двух-трех более сильных боковых разветвлений скелетного и полускелетного типа (длиной 30–50 см) и несколько усилить развитие обрастающих веточек в нижних частях приростов, но не вызвать образования большого количества излишне сильных боковых разветвлений.

Более сильное укорачивание может, конечно, потребоваться в связи с выполнением других целей формирования (для соподчинения, для превращения сильного разветвления в обрастающее и т. д.).

У деревьев груши в молодом возрасте в результате частичного подмерзания древесины и коры нередко наблюдается прорастание значительного количества волчков на более старых частях скелетных ветвей. Обычно эти волчки расположены на верхней стороне ветви. Вот почему их нужно своевременно превратить в обрастающие и полускелетные ветки (укоротить), а часть менее удобно расположенных и находящихся в затененных частях кроны нацело вырезать.

Если же обмерзание древесины было сильным и выше волчков, а на концах скелетных ветвей вместо сильных побегов развиваются лишь розетки листьев, то волчки используют для восстановления кроны. В этом случае срезают части ветвей выше зоны появления волчков на уцелевших обрастающих веточках. Часть волчков в местах сгущения вырезают, а часть сильной обрезкой превращают в обрастающие. Из оставшихся более сильных и удобно расположенных обрезкой формируют скелетные разветвления, направляя их рост в свободное пространство.

Болезни, вредители грушевого дерева

Потери плодов и ягод от вредителей и болезней очевидны, поэтому одной из основных задач науки в области плодоводства является создание сортов, устойчивых к патогенам и паразитам. До некоторого времени выведению сортов, устойчивых к болезням и вредителям, не придавалось должного внимания. Некоторые специалисты отождествляли химическую защиту плодовых культур с применением лекарств людьми и воспринимали это как фатальную неизбежность. Необходимость селекции на устойчивость вызывается также тем, что пестициды в садоводстве наносятся не только на листья, но и на плоды, употребляемые в пищу чаще всего в свежем виде. Какими бы безопасными ни казались новые химические препараты, никто не осмелится назвать их безвредными для организма человека и окружающей среды.

Болезни

Парша. Поражает листья, побеги и плоды. Гриб перезимовывает в опавших листьях, на которых образуются плодовые тела гриба - перитеции, а также в коре пораженных побегов в виде мицелия (грибницы). Весной в плодовых телах созревают споры. Их созревание и рассеивание зависит от наличия влаги и может продолжаться до 2 месяцев. Выбрасывание спор из перитециев происходит после каждого дождя. Споры заражают листья, плоды и побеги, прорастая при наличии капель воды. В сухую погоду они сохраняют жизнеспособность дольше одного месяца и, находясь на поверхности различных органов дерева, могут заражать их. На пораженных побегах весной образуются конидии гриба, которые тоже распространяют инфекцию. На больных листьях образуются небольшие расплывчатые пятна, которые постепенно покрываются темно-оливковым бархатистым налетом, представляющим собой скопление спор гриба - конидий. На плодах образуются темно-серые, иногда черные пятна. Молодые плоды часто опадают, более крупные при поражении паршой хотя и остаются на дереве, но рост их приостанавливается, форма становится уродливой, на кожице образуются трещины. Такие плоды быстро загнивают и не подлежат хранению.

Меры борьбы. Опрыскивание деревьев во время распускания почек и в конце цветения 1 %-й бордоской жидкостью. При выпадении осадков деревья еще дважды опрыскивают с интервалом в 12–15 дней с момента обработки. Если после цветения стоит сухая погода, ограничиваются одним дополнительным опрыскиванием, проведя его через 18–20 дней после второй обработки. В качестве заменителя бордоской жидкости можно использовать хлорокись меди. Сбор и уничтожение опавших листьев и перекопка почвы с заделкой оставшихся листьев. Эти приемы можно заменить опрыскиванием опавших листьев растворами минеральных удобрений: мочевины (7 %), аммиачной селитры (10 %), сульфата аммония (15 %) или хлористого калия (7 %), не попадая на ствол и скелетные ветви. При сильном поражении осенью деревья опрыскивают 4–5 %-м раствором мочевины, а ранней весной - нитрофосом.

Плодовая гниль. На пораженных плодах образуется небольшое бурое пятно, которое быстро увеличивается, и на нем появляются светло-серые подушечки, расположенные концентрическими кругами. На этих подушечках образуются споры гриба. Насекомые, ветер и дождевая вода разносят их. Мякоть пораженного плода вначале становится рыхлой, затем твердеет, и он приобретает черно-синюю, блестящую окраску. Такие плоды называются мумифицированными. В них гриб перезимовывает в виде мицелия. Плодовая гниль чрезвычайно вредоносна. По недобору урожая и порче плодов она превосходит паршу. В отдельных случаях потери урожая достигают около 70 %. Инкубационный период появления бурых пятен составляет около 5 дней, спороношения около 10 дней. Это позволяет возбудителю в летне-осенний сезон сформировать несколько поколений. При наличии оптимальных погодных условий и механических повреждений, вызванных насекомыми, птицами и градом, возможны вспышки болезни. Кроме груши, гриб поражает плоды яблони, айвы и косточковые культуры.

Меры борьбы. Сбор и сжигание мумифицированных плодов осенью. В летний период систематический сбор и удаление из сада падалицы. Борьба с вредителями, повреждающими плоды. Закладка на хранение здоровых плодов (без повреждений кожных покровов), соблюдение чистоты и режима хранения. Профилактическая обработка деревьев по распускающимся листьям и перед цветением 1 %-й бордоской жидкостью.

Вредители

Грушевый галловый клещ. Очень мелкий вредитель белого или красноватого цвета длиной до 0,2 мм. Тело удлиненное, червеобразное, с двумя парами ног на переднем конце. Брюшко кольчатое. Взрослые клещи зимуют за чешуйками почек. Весной, с началом распускания почек, они переползают на нижнюю сторону молодых листьев и проникают в их ткань. В местах питания образуются вздутия - галлы. Поврежденные ткани листа отмирают, лист засыхает и опадает. В течение лета клещ дает несколько поколений, постепенно заселяя вновь появляющиеся молодые листья. Осенью клещи покидают листья и переселяются за чешуйки плодовых почек, где продолжают питаться, высасывая сок из внутренних тканей.

Меры борьбы. Против отродившихся личинок во время распускания почек опрыскивают 0,2 %-й эмульсией кельтана. При необходимости после цветения обработку повторяют. Третье опрыскивание, направленное на уничтожение клещей, уходящих на зимовку, проводят после съема урожая. Для борьбы с этим вредителем можно применять настои и отвары различных инсектицидных растений.

Зеленая яблонная тля. Зеленое насекомое длиной 3 мм с коричнево-желтой головой. Трубочки и хвостик светлые. Яйца вредителя зимуют на молодых побегах грушевых деревьев. Личинки отрождаются в период распускания цветковых почек, превращаясь в бескрылых партеногенетических (девственных) самок-основательниц, каждая из которых рождает до 80 личинок. За лето тля может дать до 8 поколений и более.

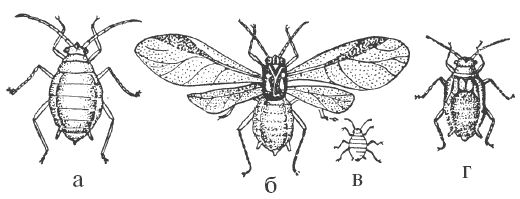

Рис. 9. Яблонная тля:

а - бескрылая самка-основательница, б - крылатая самка-расселительница, в - личинка, г - нимфа

Крылатые самки-расселительницы, появляющиеся наряду с бескрылыми, могут перелетать на другие деревья, способствуя расселению вредителя. Осенью появляются самки и самцы. После спаривания самки откладывают до 5 яиц на молодой прирост и порослевые побеги-волчки, преимущественно у основания почек. Личинки и самки высасывают сок из почек и молодых листьев. Листья и побеги приостанавливаются в росте, скручиваются и отмирают. Ослабленные побеги легко подмерзают.

Меры борьбы. Против зимующих яиц деревья опрыскивают до распускания почек 2,5 %-м раствором нитрафена. Волчки и ветви, заселенные яйцами, обрезают, штамбы и скелетные ветви чистят. Бутоны в период обособления опрыскивают хлорофосом, карбофосом или одним из растительных ядов. После цветения растения окуривают табачным дымом. Хорошие результаты дает использование раствора мыла.

Яблонная медяница. Взрослое насекомое длиной до 2,5 мм желтоватой или зеленой окраски с двумя парами прозрачных крыльев, кровлеобразно сложенных на спине, которые значительно длиннее тела. Задние ноги прыгательные. Личинки вначале оранжевые, затем светло-желтые или зеленоватые. Нимфы светло-зеленые с зачатками крыльев по бокам. Зимуют яйца, отложенные в щели коры, у основания цветковых почек, в развилках ветвей, поперечных морщинах и складках на плодовых образованиях. Отрождение личинок совпадает с распусканием почек. Питаются они сначала открыто на почках, затем забираются внутрь и присасываются к черешкам листьев и цветоножкам. Крылатые особи появляются в конце мая-начале июня и разлетаются по саду и за его пределы. Осенью опять концентрируются на груше, где самки откладывают яйца. Вредитель дает одно поколение. Помимо яблони и груши, повреждает также рябину и боярышник. Вредят личинки и нимфы, высасывая сок из почек, листьев и бутонов. Кроме того, они выделяют сахаристые липкие экскременты - "медвяную росу", которая склеивает внутренние части почек и листьев, закупоривает устьица и служит субстратом для сапрофитных сажистых грибов. Снижение ассимиляционной поверхности листьев и потеря значительного количества питательных веществ приводят к массовому осыпанию завязей, ослаблению процесса формирования цветковых почек, потере урожая и общему угнетению дерева.

Меры борьбы. Те же, что и с зеленой яблонной тлей.

Боярышница. Бабочка длиной 45 мм с размахом крыльев до 65 мм. Крылья белые с темными жилками, грудь и брюшко черные. Гусеницы покрыты густыми волосками. На спине хорошо видны три черные и между ними две желтые или оранжевые полоски. Бока и нижняя часть тела серые. Голова, ноги и грудной щит черные. Гусеницы зимуют в гнездах из листьев, скрепленных паутинкой. Каждая гусеница в гнезде находится в отдельном паутинном коконе. Наружу они выходят рано весной и питаются почками и листьями, развиваясь 30–40 дней. Окукливаются на ветвях и стволах, иногда на изгородях и стенках сарая. Куколка развивается около 2 недель. Бабочки вылетают в конце мая. Откладывают по 30–50 яиц на верхнюю сторону листьев в один слой. За сезон каждая самка откладывает до 500 яиц. Эмбриональное развитие длится 15–16 дней. Гусеницы отрождаются в конце июня. Около 3 недель они питаются листьями, скелетируя их с верхней стороны. Держатся группами. Устройство зимних гнезд заканчивается в августе. Вредитель дает одно поколение. Весной гусеницы выгрызают набухшие почки, а затем объедают листья, оставляя только крупные жилки. Боярышница повреждает все плодовые культуры, черемуху и рябину.

Меры борьбы. Сбор и сжигание зимних гнезд. Опрыскивание деревьев весной во время распускания почек 0,2 %-м раствором хлорофоса, 0,3 %-й эмульсией карбофоса или суспензией энтобактерина.

Зимняя пяденица. Бабочкам свойствен половой диморфизм. У самца крылья большие, желто-серые, с тонкими поперечными полосами и размахом 20–30 мм. Самка не может летать. Она имеет короткие крыловидные выросты длиной 2–3 мм. Гусеница светло-зеленая, со светлыми сплошными полосками и желто-бурой головой. Она имеет 2 пары брюшных ног на шестом и десятом сегментах брюшка. Ее длина 15–28 мм. Яйца зимуют на коре тонких веток. Гусеницы отрождаются весной, питаясь и развиваясь на дереве от 3 до 4 недель. Вскоре после цветения они уходят в почву и окукливаются на глубине 5–13 см.

Рис. 10. Зимняя пяденица:

а - гусеница, б - куколка, в - самец, г - самка, д - повреждение

Развитие куколки длится 3–4 месяца. Бабочки вылетают только в сентябре-октябре. Самки, имеющие недоразвитые крылья, вползают на дерево по стволу и откладывают до 350 яиц. Вредитель дает одно поколение. Гусеницы повреждают все плодовые культуры, а также дуб, вяз, ясень, липу и другие лиственные породы. Сначала они выедают отверстия в молодых листьях, бутонах и цветках, стягивая поврежденные части паутиной, позже они грубо объедают листья, оставляя только наиболее толстые жилки.

Меры борьбы. Осенью перед выходом бабочек из почвы на штамб накладывают клеевые кольца для уничтожения самок, вползающих по стволу дерева. Для уничтожения яиц до распускания почек груши опрыскивают 3 %-м раствором нитрафена, в борьбе с гусеницами перед цветением - 0,2 %-м раствором или суспензией хлорофоса.

Яблонная запятовидная титовка. Самка имеет удлиненное тело молочно-белого цвета длиной до 1,45 мм, скрытое под щитком. Щиток запятовидной формы, расширенный к заднему концу, коричневый, длиной до 4 мм. Щитовка распространена повсеместно, на многих плодовых и лесных породах, в том числе на яблоне, груше, смородине, кизильнике, боярышнике. Яйца вредителя зимуют под щитком самки, отмершей осенью, на ветках и стволах. Отродившиеся личинки присасываются к коре и докрываются щитком. Развитие личинки первого возраста продолжается 15 дней. После линьки образуется новый щиток. Личинки второго возраста развиваются до 30 дней и, вторично перелиняв, превращаются в молодую самку, которая откладывает 50–100 яиц. Вредитель дает одно поколение. Поврежденные ветки засыхают, деревья приобретают угнетенный вид. Молодые деревья могут погибнуть.

Меры борьбы. Ранневесеннее (по спящим почкам) впрыскивание 3 %-м раствором нитрафена. Против отрождающихся личинок ("бродяжек") посадки обрабатывают 0,2 %-й эмульсией или суспензией фозалона.