Синтетические координационные упражнения, совершенствующие статокинетическую устойчивость, могут включать два и более вышеперечисленных заданий, например: из и. п. наклон вперед, 1–2 поворота, кувырок на мате, встать, выпрямиться, повторить то же (в зависимости от возраста и подготовленности можно выполнять до 10 поворотов и 10 кувырков); то же, но после этого постараться удержать равновесие стоя на месте (статическое) или точно пройти по прямой (динамическое);

Сочетание аналитических координационных упражнений на статокинетическую устойчивость со всевозможными другими упражнениями на КС (несколько кувырков подряд в сочетании с бросками на меткость, точность или с заданиями на равновесие и т. д.);

Отдельные аналитические координационные упражнения на статокинетическую устойчивость во всевозможных полосах препятствий, в круговой тренировке;

Для направленного совершенствования функций вестибулярного аппарата применяются также упражнения с вращениями, выполняемые на различных снарядах (на подкидной доске, батуте, трамплине и т. п.) или с помощью специальных вращательных тренажеров (самодвижущиеся лопинги, центрифуги, кресла, в том числе электровращающиеся).

Упражнения, воздействующие на статокинетическую устойчивость, следует проводить в строгом соответствии с возрастно-половыми и индивидуальными различиями школьников и юных спортсменов.

СПОСОБНОСТЬ К ПРОИЗВОЛЬНОМУ МЫШЕЧНОМУ РАССЛАБЛЕНИЮ. При целесообразном и экономичном выполнении спортивных двигательных действий в возбужденном, напряженном состоянии находятся только те мышечные группы, которые непосредственно заняты в выполнении этих действий, другие – расслаблены. Соответственно в оптимальном согласовании расслабления и сокращения определенных мышц в нужный момент и заключается межмышечная координация, которая связана с согласованностью и соразмерностью напряжения и расслабления отдельных мышц в целостном двигательном акте. Одним из показателей КС (на физиологическом уровне) может быть латентное время напряжения и расслабления мышцы, определяемое методом электромиографии. Другой показатель КС – быстрота перехода одной и той же мышечной группы из состояния напряжения в состояние расслабления.

При выполнении определенных двигательных действий, в частности, сложных в координационном отношении, непривычных или осуществляемых впервые, непроизвольно повышается напряжение мышц, которые непосредственно не участвуют в данных движениях. Излишнее мышечное напряжение и недостаточное расслабление приводят к тому, что в спортивной практике обозначается как скованность (тела, движений, мышц) или в целом закрепощенность. Избыточное напряжение мышц, как правило, отрицательно сказывается на качестве и результатах выполнения всех упражнений: координационных, на выносливость, скоростных и силовых. В координационных упражнениях чрезмерное напряжение приводит к угловатости, а отсюда – и к неточности движений. Оно также влияет и на согласованность движений, что внешне проявляется в неуклюжести школьника, спортсмена. Подобные явления, наблюдаемые в подростковом возрасте и объясняемые происходящими в этот период гормональными и морфофункциональными перестройками бурно растущего организма, не следует путать со случаями нарушения координации (точность, соразмерность, согласованность и т. д.), которые встречаются в ходе выработки сложных двигательных навыков на этапе начального разучивания, или связанными с психической скованностью.

В упражнениях на выносливость (в беге, плавании, ходьбе на лыжах и др.) мышечная напряженность приводит к неэкономичной технике бега, следовательно, к излишней трате сил и быстрому утомлению. При выполнении скоростных упражнений напряженность мешает проявлению максимальной скорости, а в силовых – снижает величину проявляемой силы. Из этого следует, что способность мышц к оптимальному расслаблению играет большую роль в двигательной деятельности человека, поэтому ее совершенствование – одна из важных задач в развитии КС занимающихся физическими упражнениями.

Преодолеть или снизить излишнее мышечное напряжение в процессе физического воспитания и спортивной тренировки можно разными путями в зависимости от разновидности мышечной напряженности (координационная, скоростная или тоническая).

Координационная напряженность, которой свойственно отсутствие полного расслабления мышц после их сокращения вследствие несовершенства двигательной координации, возникает, как правило, на этапе начального разучивания сложного двигательного действия. Эта естественная скованность последовательно преодолевается в результате рационально построенного процесса обучения. Занятия физическими упражнениями должны быть насыщены адекватными координационными упражнениями, применяемыми в гармонической связи с упражнениями на скорость, силу и выносливость. Школьник с более высоким уровнем развития КС быстрее преодолевает эту форму мышечной напряженности.

Однако координационная напряженность может проявиться и при выполнении знакомых, привычных двигательных действий. Причины этого разные. Прежде всего, излишняя напряженность может быть связана с недостаточной способностью к произвольному, расслаблению мышц, что, свою очередь, возможно, обусловлено слабыми задатками к оптимальному расслаблению, тем, что школьники недостаточно занимаются спортом. Другие причины координационной напряженности – утомление, болевые ощущения, волнения, вызванные, например, ответственными соревнованиями и др… Пути снятия напряженности во всех этих случаях, естественно, неодинаковы. Иногда решающую роль может сыграть воспитание устойчивости против дискоординирующего влияния утомления (своего рода координационной выносливости), повышение психической устойчивости против стрессовых ситуаций (Л. П. Матвеев, 1977).

Для борьбы с координационной напряженностью основным путем считают использование специальных упражнений на расслабление. И.В. Ловицкая (1964 г.) разделила их по возрастающей сложности на 4 группы.

• упражнения, которые требуют быстрейшего перехода мышцы от напряженного к расслабленному состоянию. Этот переход можно осуществлять постепенно или контрастно – от напряженного к расслабленному состоянию;

• упражнения, в которых напряжение одних мышц сочетается с одновременным расслаблением других (например, сознательно напрячь мышцы правой ноги и расслабить левой, напрячь мышцы правой руки и левой ноги и т. п.);

• упражнения, в которых требуется поддерживать движение по инерции расслабленной части тела за счет движений других частей; в

• упражнения, в процессе выполнения которых рекомендуется самостоятельно определять моменты отдыха для расслабления мышц, участвующих в работе (например, во время длительного бега опустить руки вниз, встряхнуть ими и расслабить).

Выполняя упражнения на расслабление, необходимо следить, чтобы напряжение мышц сочеталось с вздохом и задержкой дыхания, расслабление – с активным выдохом. В качестве простейших примеров упражнений на расслабление, которые достаточно эффективны в занятиях, можно назвать: обязательное выполнение нескольких движений по инерции после достижения максимальной скорости в беге, плавании, ходьбе на лыжах и др.; бег по пересеченной местности с установкой оптимально использовать внешние факторы; "мгновенное" расслабление мышц, участвовавших в движении, например, после бросков набивного мяча (гири) разными способами и из различных исходных положений и др.

Целенаправленное применение упражнений на расслабление показало их эффективность: улучшается не только способность оптимально напрягать и расслаблять мышцы при выполнении различных движений, но и показатели кинестезической чувствительности, физических способностей. Кроме того, способность произвольно управлять напряжением мышц положительно влияет на успешное овладение двигательными навыками и рациональность движений во время трудовых операций. Упражнения на расслабление можно применять в любой части урока (не более 6–7 раз непрерывно), чередуя с другими координационными, силовыми и скоростными упражнениями.

Уменьшить координационную напряженность можно с помощью специальных методических приемов:

• выработка и постоянное поддержание у занимающихся установки на рациональное расслабление. В каждом удобном случае преподаватель должен заострять внимание учащихся на необходимости выполнять движения легко, свободно, не напряженно;

• сознательный контроль за техникой выполнения движений;

• контроль за мимикой лица. Излишняя напряженность мимических мышц свидетельствует, как правило, об общей напряженности;

• применение специальных дыхательных упражнение (так называемого ритмического диафрагмального дыхания);

• выполнение упражнений под музыку, если это не ведет к искажению их структуры;

• переключение внимания с контроля за ходом и качеством движений на внешнюю обстановку;

• использование идеомоторной и аутогенной тренировки;

• рекомендации при выполнении упражнений (если позволяют обстоятельства) петь, разговаривать, улыбаться;

• выполнение упражнений (особенно циклического характера) в состоянии значительного утомления, что побуждает человека экономно расходовать свои силы.

Скоростную напряженность, которая проявляется в недостаточно быстром расслаблении мышц после их быстрого сокращения, можно рассматривать как частный случай координационной напряженности. Для ее преодоления рекомендуются с быстрым чередованием напряжения и расслабления.

При разработке проблемы тестирования специалисты до сих пор сталкиваются с необходимостью поиска ответов по меньшей мере на три вопроса: Каковы критерии оценки координационных способностей? С помощью каких методов можно наиболее полно измерить уровень развития координационных способностей? Как организовать тестирование?

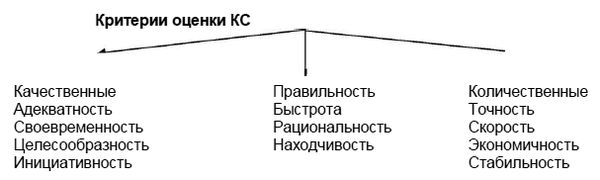

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. Критерии – это общие признаки, на основании которых оцениваются способности. Критериями КС являются четыре признака: правильность, быстрота, рациональность и находчивость, которые имеют качественные и количественные характеристики.

Координационные способности человек может проявить через какое-либо одно свойство, например, точность попадания в цель, стабильность выполнения действия. Однако чаще человек проявляет КС через совокупность свойств. Например, точность, быстрота и находчивость.

Для оценки координационных способностей используют следующие методы:

• наблюдений;

• экспертных оценок;

• аппаратурные методы;

• тестов.

Метод наблюдений является одним из самых древних. Учитель или тренер, проводя занятия, имеет возможность наблюдать насколько успешно (легко и быстро) обучается ученик двигательным действиям. Качество наблюдений можно повысить, если опираться при этом на различные критерии оценки КС: правильность, точность, находчивость, рациональность.

Координировать свою двигательную деятельность можно по одному критерию, например, в циклических локомоциях – по скорость, баллистических – точность. Но необходимо помнить, что все критерии не являются однозначными. Например, быстрота как критерий оценки КС может быть: быстрота перестройки двигательных действий, скорость овладения новыми двигательными действиями, быстрота реагирования. Однако чаще человек координирует свою деятельность по комплексным критериям: по точности, быстроте, находчивости в спортивных играх.

Следует также отметить, что одни критерии характеризуют явные (абсолютные) КС, а другие скрытые КС (относительные). Например, челночный бег 3×10 м – это абсолютный показатель, а разность между бегом 3×10 м и 30 м по прямой – относительный, указывающий на скрытые скоростные способности.

Главный недостаток этого метода в том, что он не позволяет выявить точные, количественные оценки координационного развития, сопоставить их в соответствие с возрастным развитием.

Метод экспертных оценок – мнение опытных специалистов по оценке КС. Но и этот метод имеет свои недостатки. Основным являются то, что за выполненное действие ученик в итоге получает субъективную оценку. Недостатком метода также является то, что бывает сложно привлекать квалифицированных специалистов на занятия физическими упражнениями.

Аппаратурный или инструментальный метод позволят получить оценку развития отдельных компонентов (признаков). Это методы биомеханики, физиологии.

Двигательные тесты. При отборе двигательных тестов необходимо, чтобы они отвечали следующим требованиям:

• были доступны для всех возрастных групп;

• не выражали собой сложных двигательных умений, требующих специального обучения;

• не требовали сложного оборудования;

• давали достаточно полную картину о динамике изменения всех специальных и специфических КС.

Общие указания по методике тестирования:

• обеспечить определенный уровень мотивации на выполнение тестов (концентрация внимания);

• предоставить возможность 2–3 попыток выполнения зачетного теста для того, чтобы исключить влияние каких-либо помех;

• контрольные испытания необходимо проводить в начале основной части занятия после небольшой разминки;

• контрольные испытания рекомендуют проводить дважды в год.

Отдельные тесты до и после прохождения конкретного материала целесообразно проводить в соревновательной форме.

Основными тестами, применяющимися на практике являются:

Для оценки КС, относящихся к целостным двигательным действиям используют тесты:

• челночные бег 3×10 м;

• три кувырка вперед;

• метание теннисного мяча на дальность.

Для оценки способности к дифференцированию:

• бросок мяча в цель, стоя спиной к цели;

• прыжки вниз на разметку.

Для оценки способности к ориентированию в пространстве:

• маятник – бросок – цель;

Для определения комплексной реакции:

• упражнение – реакция – мяч;

Для определения способности к равновесию:

• повороты на гимнастической скамейке;

• стойка на одной ноге;

Контрольные вопросы:

Дайте определение понятий "координация", "ловкость", "координационные способности".

Перечислите и кратко охарактеризуйте виды координационных способностей.

Перечислите факторы, определяющие развитие координационных способностей?

Раскройте возрастно-половые и индивидуальные особенности развития координационных способностей.

Каким требованиям должны отвечать физические упражнения, используемые для развития координационных способностей?

Назовите группы упражнений, которые используются для развития координационных способностей?

Дайте краткую характеристику методов развития координационных способностей.

Какие методические приемы при использовании метода строго регламентированного упражнения Вам известны?

Раскройте особенности методики развития координационных способностей, основанных на проприоцептивной чувствительности.

Каковы особенности методики развития способности к ориентированию в пространстве?

Какими средствами и методами развивают чувство ритма?

Раскройте особенности методики развития способности к статическому и динамическому равновесию.

Какие группы физических упражнений используют для борьбы с координационной напряженностью?

Перечислите критерии оценки координационных способностей.

Какие методы оценки уровня развития координационных способностей Вам известны?

Приведите примеры типовых тестов и контрольных упражнений, которые используются для контроля координационных способностей.

Перечень заданий для самостоятельных занятий

Тема 1. Разработать комплекс физических упражнений преимущественной направленности на силовую выносливость.

Тема 2. Разработать комплекс физических упражнений преимущественной направленности на скоростную выносливость.

Тема 3. Разработать комплекс физических упражнений преимущественной направленности на гибкость.

Тема 4. Разработать комплекс физических упражнений преимущественной направленности на координацию движений.

Тема 5. Разработать комплекс физических упражнений на выполнение двигательных действий преимущественной направленности статического и динамического равновесия.

Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы

1. Современные концепции здоровья и оздоровительные аспекты его оптимизации. Оздоровительные, реабилитационные и досуговые формы физической культуры. Организационно-методическая характеристика массовых форм и течений физической культуры в России и за рубежом.

2. Организационно-методические условия комплексирования различных видов физкультурной деятельности с гигиеническими и естественно-средовыми факторами (водные процедуры, солнечная и искусственная радиация и др.) в процессе физкультурно-спортивной деятельности.

3. Содержание физкультурно-оздоровительной работы со студентами.

4. Содержание физкультурно-оздоровительной работы со школьниками.

5. ФОР в учреждениях, на предприятиях, по месту жительства.

6. Физкультурно-оздоровительная работа в местах массового отдыха и досуга.