Таким образом, в процессе обучения двигательному действию изменяется характер управления движениями. В результате повышается уровень владения двигательным действием. Первым (начальным) уровнем овладения действием является двигательное умение, вторым – двигательный навык. Процесс совершенствования навыка бесконечен. Его основная задача – научить ученика свободно владеть навыками в любых условиях. 8. 2. Теория поэтапного формирования двигательного действия

В соответствии с теорией поэтапного формирования действия П.Я. Гальперина (1958), при обучении любого действия различают две части: ориентировочную и исполнительную. Ориентировочная часть, или "ориентировочная основа действия" (ООД) включает в себя систему условий, факторов, основных опорных точек (ООТ).

ОСНОВНЫЕ ОПОРНЫЕ ТОЧКИ (ООТ) – это элементы двигательного действия и особенности условий, требующие концентрации внимания для успешного выполнения действий (М.М. Боген, 1985).

Полная ориентировочная основа действия обеспечивает обучающегося, так сказать, "штурманской картой пути", пользуясь которой он может сразу выполнять новое для него задание. Основную задачу формирования действия составляет формирование его ориентировочной части, исполнительная же часть является менее важной.

Теория поэтапного формирования действий применительно к обучению физическими упражнениями "помогла существенно скорректировать методику обучения: усилия преподавателя должны быть направлены не на постановку движений, т. е. формирование исполнительной части…, а на руководство формирования ориентировочной основой действий, которая определяет исполнение" (М.М.Боген, 1985).

Для того, чтобы формируемое действие было сознательным и произвольным, процесс его усвоения должен включать ряд этапов:

• формирования схемы ООД;

• формирования действия в материальной форме;

• усвоения действия в форме внешней (громкой) речи;

• формирования действия в форме внешней речи про себя (беззвучно).

На первом этапе ученик знакомится с ситуацией, осознает задачу, уясняет логическую структуру действия и возможности его осуществления.

На втором этапе понятия, которые следует усвоить, должны быть предъявлены обучаемому не в словесной, абстрактной форме, а как вещи, которые можно воспринимать с помощью органов чувств: зрения, осязания, мышечного чувства. В материальной форме, развернуто, с осознаванием всех входящих в действие операций осуществляются ориентировочная и исполнительная части. Материальная форма с самого начала сочетается с громким проговариванием смысла выполняемых операций.

На третьем этапе все понятия, усвоенные, усвоенные в материальной форме, оформляются словесно, терминологически. Речь обучаемого содержит конкретные образы тех ощущений, которые характеризуют изучаемое действие и были осознаны в материальной форме на предыдущем этапе. Здесь речь не только описывает действие, но и содержит его.

На четвертом этапе действие выполняется в форме внешней речи. Но беззвучно, про себя. По остальным характеристикам действие не отличается от действия на предыдущем этапе: оно также развернуто, обобщено, сознательно. Однако, приняв форму беззвучной речи, действие начинает быстро сокращаться, автоматизироваться.

На пятом этапе в связи с переходом на внутреннюю речь повышается быстрота ориентировки, исполнения, контроля и коррекции. Отдельные операции выходят из-под контроля сознания, действие автоматизируется. Сознание контролирует лишь смысловую направленность действия, общую последовательность операций. Более мелкие детали контролируются сознанием выборочно, по мере необходимости.

При обучении двигательным действиям описанные этапы усвоения действия относятся лишь к ориентировочной части, которая последовательно усваивается в перечисленных формах. При этом, как считает П.Я. Гальперин, когда ориентировочная часть, пройдя поэтапную отработку, претерпевает значительные сокращения, двигательное действие превращается в двигательный навык.

Подводя итог описанию основных положений теории поэтапного формирования действий, подчеркнем, что она дает принципиальное доказательство возможности освоения двигательных действий с заданным результатом. Данной теорией доказывается определяющая роль сознания в формировании и дальнейшем применении двигательных действий.

В результате упражнения тренировочного характера, многократно повторяемых в одних и тех же условиях, умения переходят в стадию двигательного навыка. В стадии навыка владение техникой движений происходит в значительной мере автоматизировано, и двигательные действия отличаются высокой степенью надежности. Процесс формирования навыка характеризуется следующим:

• все элементы движения непрерывно связываются в единое целое;

• устраняются лишние мелкие сопутствующие движения, уменьшается напряженность, повышается экономичность усилий;

• формируется четкий ритм, стандартизируется амплитуда движений, появляется возможность в значительных пределах произвольно менять темп работы;

• внимание школьника перемещается с процесса на результат действия;

• повышается динамичность стереотипа двигательного навыка, он легче перестраивается при изменении внешних и внутренних установок.

Программированное обучение. Чем активнее и самостоятельнее ученик, тем быстрее и глубже он овладевает учебным материалом. Переход от сообщающего обучения (школа И.Ф. Герберта) к свободному воспитанию (Д. Дьюи) и далее к проблемному и программированному обучению дает возможность все более дифференцировать сложность заданий с учетом способностей каждого школьника, уйти от общей уравниловки фронтального метода, использовать мелкогрупповой и даже индивидуальный.

Пока из существующих методов программированного обучения – линейного (Б.Ф. Скинер), разветвленного (Н.А. Краудер), адаптивного (Г. Паск) – в практике физического воспитания обычно применяют только отдельные простейшие формы, и чаще всего просто алгоритмические предписания (алгоритм – система правил, описывающих последовательность выполнения тех или иных рабочих операций).

Обучающую программу, содержащую предписания учащимся о порядке действий для овладения изучаемым материалом, составляют в форме заданий. К выполнению каждой следующей серии можно приступать только после полного овладения материалом предыдущей. Основное содержание заданий серии упражнений:

– для предварительной физической подготовки;

– для освоения исходных и конечных положений тела;

– пробное выполнение основных движений;

– оценка правильности изучения движений;

– подводящие упражнения или элементы движения;

– выполнение движения (двигательного действия) в целом, самостоятельно либо с помощью учителя или напарника.

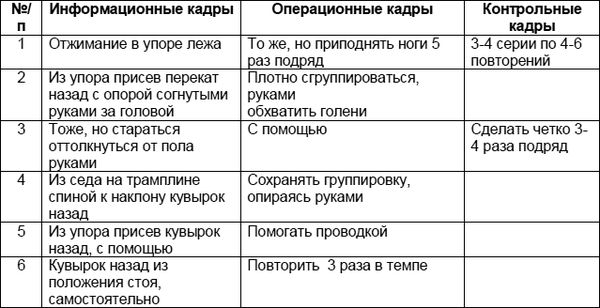

В обучающую программу записывают: название изучаемого упражнения; краткое описание техники его выполнения, с рисунками; что нужно знать и уметь, чтобы выполнить упражнение. Серия заданий включает:

информационный кадр – номер и название упражнения;

операционный кадр – требования к выполнению, то есть точное описание техники по фазам и элементам;

контрольный кадр – упражнение, выполнение которого (или одного из важнейших его элементов) может свидетельствовать об успешном освоении задания.

В качестве примера разучивание кувырка назад: И.п. – стоя 1. присесть, сгруппироваться. 2. – переместить тяжесть тела, перекат на спину и лопатки. 3-распустить группировку, поставить ладони на пол за плечами и, не разгибая ног, перевернуться через голову. 4-после касания носками пола, принять упор присев. 5-принять и.п. Основные элементы – перекат назад в группировке и переворот через голову с опорой руками о пол. Надо уметь делать перекат назад и стойку на лопатках.

Таблица 3

Серии заданий кувырка вперед в программированном обучении

В процессе обучения происходит т. н. ПЕРЕНОС НАВЫКОВ – это влияние формирования одних двигательных навыков на усвоение других. Различают несколько разновидностей взаимодействия навыков, прежде всего положительный и отрицательный переносы.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ПЕРЕНОСОМ называется такое взаимодействие навыков, при котором ранее сформированный навык облегчает формирование последующего. Основными условиями положительного переноса является наличие структурного сходства в главных фазах (отдельных звеньях) этих двигательных действий. Например, метание малого меча поможет освоить метание гранаты и копья (на начальном этапе обучения); езда на велосипеде – управлению мотоциклом; акробатические прыжки помогут освоить прыжки в воду.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ПЕРЕНОСОМ называется такое взаимодействие навыков, при котором ранее сформированный навык затрудняет формирование последующего. Например, если был выработан прочный навык "подъема завесом" на гимнастической перекладине, это может явиться существенным препятствием для овладения "подъемом одной"; плавание на боку нарушает симметричную работу ног в плавании способом брасс; прыжок в высоту затрудняет освоение барьерного бега. Отрицательный эффект переноса навыков наблюдается чаще всего при сходстве в подготовительных фазах и существенном различии в ведущих звеньях техники действий.

Физиологически перенос навыков можно объяснить тем, что при построении новой системы движений возникающая функциональная система вовлекает готовые двигательные координации и, в зависимости от того, насколько они соответствуют объективно необходимой архитектуре двигательного акта, перенос навыков будет положительным или отрицательным. Отрицательный перенос вызывается распространением возбуждения по коре головного мозга, недостаточно развитым дифференцировочным торможением в центральной нервной системе.

Перенос навыка может иметь различный характер:

Односторонний перенос возникает в тех случаях, когда формирование одного навыка содействует образованию другого, а обратного влияния не обнаруживается.

Взаимный перенос возникает при переносе навыков с одного двигательного действия на другое и обратно.

Косвенный перенос характеризуется тем, что ранее сформированный навык создает только благоприятные предпосылки для приобретения нового. На явлениях косвенного переноса основано использование средств общей физической подготовки в целях увеличения фонда неспецифических двигательных умений и навыков в избранном виде спорта.

Ограниченный (частичный) перенос происходит в тех случаях, когда структура изучаемых действий имеет большое сходство. В этом случае перенос навыков осуществляется в весьма узком диапазоне (например, перенос навыков удара мяча в теннисе и бадминтоне). На принципе структурного сходства главных фаз осваиваемых движений планируется система подводящих упражнений.

Обобщенный перенос имеет место в тех случаях, когда ранее освоенный навык влияет на формирование целого ряда движений, которые могут не иметь структурного сходства с ним. Например, трудно обнаружить сходство в движениях велосипедиста и конькобежца и тем не менее перенос навыков в них осуществляется. Объединяет их общая задача – сохранить равновесие.

Перекрестный перенос – это перенос навыков на симметричные органы тела. Например, движение освоенное правой рукой или ногой, может быть выполнено левой.

Изучение закономерностей переноса навыков представляет интерес как для теории, так и для практики физического воспитания и спорта.

Характер взаимодействия навыков необходимо учитывать при разработке программ по физическому воспитанию, при планировании учебного процесса, при подборе подводящих упражнений.

На протяжении всего процесса обучения выполнение занимающимися физических упражнений может сопровождаться отклонениями фактической техники от заданного образца.

ОШИБКА – выполнение упражнения с отклонением от модели техники, которое оказывает ощутимое влияние на результат действия. К ошибкам также следует относить неправильные движения и равным образом те движения, которые по мере овладения двигательным действием становятся малоэффективными (Ашмарин, 1990). Однако не всякое отклонение от установленного образца техники должно рассматриваться как ошибка. Нередко отклонения являются не чем иным как индивидуальными особенностями выполнения упражнения.

Общепринятой классификации двигательных ошибок пока не создано. Но в зависимости от значения, характера и распространенности ошибок их можно подразделить соответственно на три группы:

• грубые, значительные и незначительные;

• стабильные и нестабильные;

• типичные и нетипичные.

Грубыми считаются ошибки, искажающие основной механизм двигательного действия. Например: низкий старт – быстрое поднимание головы. Их необходимо как можно скорее устранять, так как они больше всего мешают обучению. К значительным относят невыполнение общей детали техники; к незначительным – неточное выполнение детали, ведущее к снижению эффективности действия.

Ошибки, возникающие в процессе овладения физическим упражнением по причине недостаточной координации усилий или из-за воздействия временных сбивающих факторов и исчезающие сразу после принятых мер по их устранению, называют нестабильными. Закрепленные в навык ошибки называются стабильными. Они возникают в результате многократного повторения неправильных движений в условиях практического применения действия. Такие ошибки имеют стойкий характер и с большим трудом поддаются исправлению. Иногда приходится временно прекращать повторение данного действия, чтобы в дальнейшем, когда несколько угаснут образовавшиеся нервные условные связи, попытаться по-новому подойти к решению не удающейся двигательной задачи.

К нетипичным относят ошибки, возникающие эпизодически, как правило, по субъективным причинам. Типичные ошибки встречаются чаще всего, имеют массовый, типичный характер. Появление таких ошибок можно заранее предугадать. Например, в беге детей на короткую дистанцию типичны следующие ошибки: при старте – высокое поднимание таза, при беге на дистанции – чрезмерный наклон туловища вперед и др.

Успех в освоении движений во многом зависит от того, насколько правильно определены причины ошибок и насколько методы их исправления соответствуют истинным причинам их возникновения. Предлагаемая систематизация может помочь лучше разобраться в двигательных ошибках и путях их устранения (табл. 4).

Таблица 4

Основные причины ошибок и пути их устранения